【山西博物院推出22个线上精品展】近日,山西博物院将历年22个精品展览“搬”到线上,其中包括山西琉璃艺术展、丝绸之路文物展、永乐宫保护与传承特展等。

【山西博物院推出22个线上精品展】近日,山西博物院将历年22个精品展览“搬”到线上,其中包括山西琉璃艺术展、丝绸之路文物展、永乐宫保护与传承特展等。

据介绍,全景导览通过VR(虚拟现实)技术,将展览的线下场景实拍后还原到线上。观众可以在“山西博物院”微信公众号菜单栏“展览导赏”栏目进入“线上展览”,通过场景选择360度全景看展。“线上展览”设置互动环节,观众可以点赞、分享以及拖动头像选择合适位置留言。

【晋东南史前考古取得新突破——山西泽州下町遗址发掘收获】为配合省重点工程晋阳高速改扩建项目,2021年5月至2021年11月,山西省考古研究院联合晋城市、泽州县文物部门,对下町遗址涉建区域进行了抢救性发掘,发掘面积共2000平方米,分东、西两区,沿征地地块走向,每区设10米×10米探方10个。

此次发掘共清理房址1座、竖穴土坑墓8座、瓮罐葬1座、陶窑2座、灰坑150个,时代涵盖仰韶晚期、庙二、龙山、二里头、东周等多个时期,其中主体遗存为龙山时期。

此次发掘填补了晋东南特别是南太行区域仰韶晚期、龙山时期两个阶段的文化空白,完善了考古学文化序列,意义不容忽视。晋东南区位特殊,考古工作基础薄弱,学界亦关注已久,特别是晋城地区,以往未开展过区域系统调查。从遗址规模及出土遗存情况看,下町遗址应当是沁河中游龙山时期一处次级聚落,非核心聚落所在。

测年结果表明,该遗址龙山晚期遗存绝对年代落在公元前1900年前后,这也为考古人员深入开展夏文化研究、了解中原以北华夏化进程提供了晋东南片区的关键材料。与长治小神遗址相比,下町遗址含有更多陶寺文化、王湾三期文化因素,考古人员进行的系统整理研究,将对构建区域考古学文化谱系、明晰文化性质、了解晋东南地区在龙山时代文化互动与整合中的角色等都具有重要意义。

【东莞松山湖望野博物馆文物首次入藏中国国家博物馆】近日,东莞市松山湖望野博物馆捐赠的金代河津窑白柚珍珠地划花叶形枕入藏中国国家博物馆,为2016年度全国十大考古新发现——河津窑考古成果提供了重要印证,填补了国家博物馆相关陶瓷收藏的空白,这是东莞市非国有博物馆藏品首次入藏国家级大馆,体现了东莞市博物馆收藏、研究和策展水平,具有里程碑的意义。

东莞市松山湖望野博物馆于2021年5月18日正式启用,其位于松山湖礼智路,建筑面积4160平方米,展览面积2160平方米,藏品512件(套),是以收藏、展陈、研究古代艺术为主的专题博物馆。

据介绍,此次入藏中国国家博物馆的金代河津窑白柚珍珠地划花叶形枕,是宋金时期河津窑代表作,其保存完整,纹饰清晰生动,叶形造型非常独特,是考古出土和世界公私收藏河津窑瓷器中的孤品,具有较高的收藏价值。该文物曾于2021年在中国国家博物馆“龙门遗粹——山西河津窑考古成果展”中展出,备受广大公众的关注。

金代河津窑白柚珍珠地划花叶形枕(图源:金羊网)

【西藏发掘中国已知海拔最高的考古遗址】西藏自治区文物保护研究所对外宣布:2021年,西藏发掘洞穴遗址——顶琼洞穴遗址,这是目前中国已知海拔最高的考古遗址,也是西藏单个遗址发现人骨、动物骨骼数量最多的遗址。

西藏自治区文物保护研究所文博馆员赤列次仁介绍,顶琼洞穴遗址位于日喀则市仲巴县琼果乡境内。2021年,为进一步探清该洞穴结构、堆积、内涵、起始及延续年代、性质,经中国国家文物局批准,西藏自治区文物保护研究所、四川大学考古文博学院、仲巴县文化(文物局)联合对遗址开展了考古调查、测绘与发掘工作。

通过初步鉴定和统计,洞穴内堆积人类骨骼个体数至少100个,动物骨骼个体数300余个。洞穴内人类遗物较少,包括陶质、铜质、铁质、竹质、纺织品、竹器等各类遗物20余件(套)。

通过相关测年数据,基本确定该洞穴为一处秦汉时期持续利用的人类活动遗存,其性质初步判断为一处早期的洞穴丛葬遗存。此类墓葬遗存为西藏罕见,它为研究西藏早期丧葬习俗提供了重要的资料。

通过遗址年代及少量出土遗物的初步判断,顶琼洞穴遗址考古学文化面貌与其相邻的西喜马拉雅南麓的木斯塘以及西藏西部阿里地区早期考古学文化相似,它对研究西藏西部早期历史和跨喜马拉雅山地文化交流具有重大学术意义。

赤列次仁表示,当前,考古团队正在对洞穴遗址内采集的样品开展体质人类学、动物考古学、古DNA考古、洞穴研究等多学科研究,有望获得丰硕的成果。

考古人员拍摄的洞穴遗址内部场景(图源:中新网)

【意大利专家举办博物馆教育线上研讨会】4月21日,3名兼具意大利与国际专业背景的从业者将举办线上意大利语研讨会,探讨和反思博物馆阐释工作的当代实践,增进文化遗产阐释工作,思考如何推广遗产知识。此次会议由博物馆教育者协会(Association of Museum Educators)、博物馆教育组意大利分组(GEM Italy)、国际博物馆协会意大利国家委员会(ICOM Italy)和欧洲博物馆组织网络(NEMO)共同举办,试图回答以下问题:谁来阐释遗产,又为谁阐释?我们如何让遗产知识更可亲近?我们能采用什么语言风格和方法论来更好地表达和调和意义?当前的阐释实践有何特色,教育实践与其有何异同?这也是欧洲博物馆组织网络近期参与的第二场与意大利有关的活动,上一场活动于2月2日举办,聚焦遗产教育。

© ICOM Italia

【中国】杭州博物馆:2022年3月18日,由杭州博物馆主办,中国文物交流中心支持的“海上丝路的中国与英国:从杭州到伦敦”展在杭州博物馆南馆二楼临展厅隆重展出。

【中国】杭州博物馆:2022年3月18日,由杭州博物馆主办,中国文物交流中心支持的“海上丝路的中国与英国:从杭州到伦敦”展在杭州博物馆南馆二楼临展厅隆重展出。

此次展览以时间为脉络,精选162件中国的外销工艺品与艺术品,包括扇子、牙雕、通草水彩画、玻璃画等,展示了海上丝绸之路贸易与文化交流的重要见证;通过“中国情调”“东方伊甸园”“璀璨中国造”“风情汇东西”四个单元,再现18至19世纪中国与英国的社会生活,探讨该时期中西方文化之间的异同。

第一单元“中国情调”,为满足西方对神秘东方的“神往”与中国趣味的“赏玩”,大量外销工艺品上都装饰着丰富的中国元素,包括人物、建筑、自然环境、服装、生活方式以及风俗民情。这些图样纹饰集合生成的“图像中国”成为那个时期西方人了解中国、想象中国的主要来源,也投射出他们心目中那个理想国度的样子。第二单元“东方伊甸园”,以马可·波罗为代表的欧洲旅行家,为满足对理想国度的渴望,在海上丝绸之路上留下了历史的印记。中国航海家郑和的七次远洋航行,加深了与世界不同国家的经济往来和文化交流,开启了大航海时代的序幕。伴随着地理大发现,世界被连成一体,中国的传统工艺、审美意趣和思想文化传入西方,西方的文化、宗教和科学技术也传播到了中国,为东方文明和社会注入了新的元素。

第三单元“璀璨中国造”,18-19世纪,伴随着中西贸易的大规模开展,富有东方情调的外销艺术品源源不断地销往欧洲,成为欧洲贵族和中产阶层竞相追捧的时尚用品。这些艺术品浓缩了中华民族的文化精髓,彰显着中华民族数千年的文化底蕴,传达出中华民族温和含蓄的文化理念;同时,它们对西方的生活方式和艺术审美都产生了深刻的影响,是西方想象中国、了解中国的主要渠道,也是这一时期中西文明交融的见证。第四单元“风情汇东西”,随着中西经贸互动和文化与交流愈加密切,欧洲上层社会掀起了一股崇尚中国艺术的风潮,这股风潮渗透到社会生活的各个方面。中国外销艺术品上的装饰图案、纹样和色彩被广泛应用于欧洲的家居陈设、时装设计和园林建筑当中。

此次展览将一直持续至2022年5月22日。

展览海报(图源:浙江省创意设计协会)

【中国】中国国际设计博物馆:2022年3月17日,由中国美术学院创新设计学院主办,中国国际设计博物馆承办的“从呼捷玛斯到未来图景:苏俄设计历史”展在中国美术学院中国国际设计博物馆7、8、9号展厅隆重开展。

本次展览以呼捷玛斯工作室为切入点,聚焦苏俄至苏联时期的设计创新,展品涵盖戏剧、建筑、手工艺、产品、平面、服装、交通等门类,旨在探讨该时期的设计为构建新的生活世界所实施的先锋实验及其取得的成就,溯源设计和艺术领域的内生动力和创造力。

呼捷玛斯汇集弗拉基米尔·塔特林、卡兹米尔·马列维奇、亚历山大·罗钦科等俄罗斯代表性先锋艺术家,是构成主义、理性主义和至上主义这三大前卫艺术和建筑运动的中心。在这里,师生们通过应用精准的几何形及对空间的强调改变了人们对艺术和现实的态度,是艺术史上的一次重要革命。

打破学科分界是呼捷玛斯教学的重要特点,如所有学生必修的初级基础课程是科学和艺术学科的结合,教员也通常在多个部门任教并运用多种媒体工作。呼捷玛斯希望以此培育新型艺术家,这些艺术家不仅能够从事传统的绘画和造型艺术,还能够创造生活用品、劳动工具等人类环境中的所有物品。

1930年呼捷玛斯解散,仅短暂存在10年,但却奠定现代主义设计教育的基础,深刻影响着之后俄国乃至世界的设计思维。

本次展览将一直持续至2022年7月10日。

展览海报(图源:中国美术学院创新设计学院)

【中国】上海外滩美术馆:2022年3月26日,由上海外滩美术馆主办的阿岱尔·阿德斯梅个展“御旨”在上海市黄浦区虎丘路20号(上海外滩美术馆)隆重开展。

本次展览呈现了法国当代艺术家阿岱尔·阿德斯梅的44件作品,包括12件近期新作。展览以弗兰兹·卡夫卡的短篇寓言《御旨》(An Imperial Message)命名,旨在邀请观者开启一场内省之旅,思考遍布世界的暴力行为,直面内在的感受、恐惧和欲望。

阿岱尔·阿德斯梅(Adel Abdessemed)1971年出生于阿尔及利亚,目前工作和生活于法国巴黎。他的创作深深植根于权力结构问题,无论是从性格还是作品上来说,阿德斯梅都是人性、爱、同情心与希望的坚定捍卫者。阿德斯梅的作品通过幽微的情绪和参与体验,制止观众对暴力行为的惯性脱敏,将温和与震慑等看似不和谐的元素召集到一起,他的作品跨越绘画、影像、雕塑、诗歌、声音等不同媒介,展现了材料、情感和概念的强烈碰撞。

此次展览将展至2022年6月26日。

展览海报(图源:上海外滩美术馆)

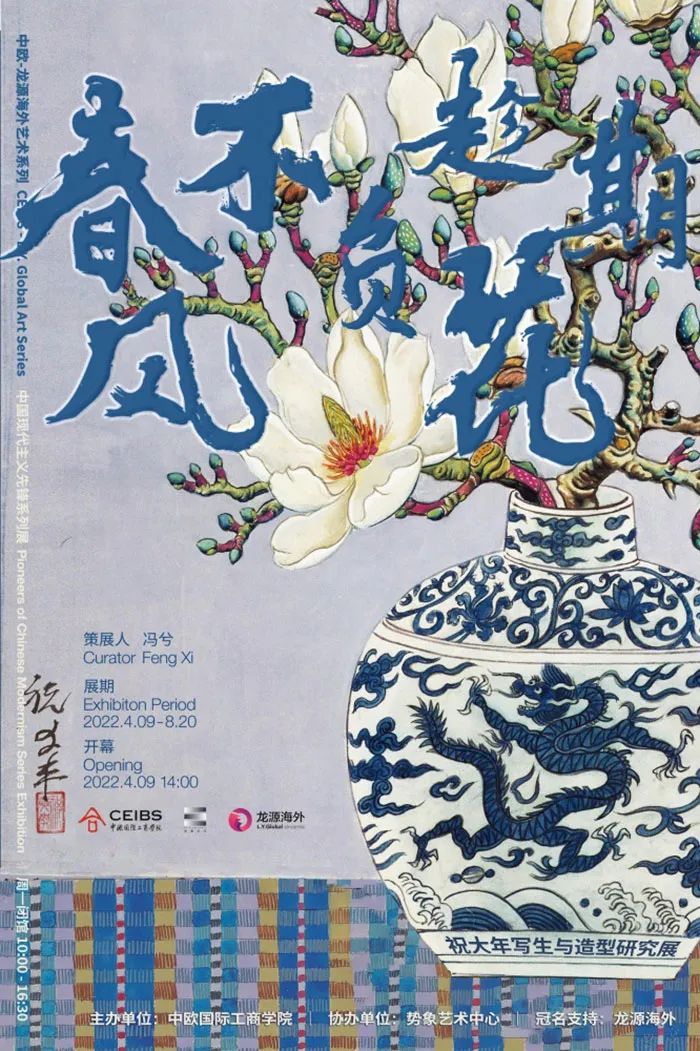

【中国】中欧北京·凹凸空间:2022年4月9日,由中欧国际工商学院主办、势象艺术中心协办、龙源海外冠名支持的“春风不负趁花期——祝大年写生与造型研究展”在北京市海淀区中关村软件园20号楼(中欧北京·凹凸空间)顺利开幕,该展是凹凸空间举办的中国现代主义先锋系列个展之一。

本次展览围绕“对景写生”和“对物写生”两条线索,展出祝大年先生的作品20余幅,其中大部分是首次面向公众亮相;同时,展览精心呈现了祝大年先生的手稿、教案与具有年代感的文献资料,以作品与文献相互印证的方式,向观众逐步揭开祝大年的观点、思考与艺术创作风格的奥秘。

本次展览将一直持续至2022年8月20日。

展览海报(图源:艺术中国)

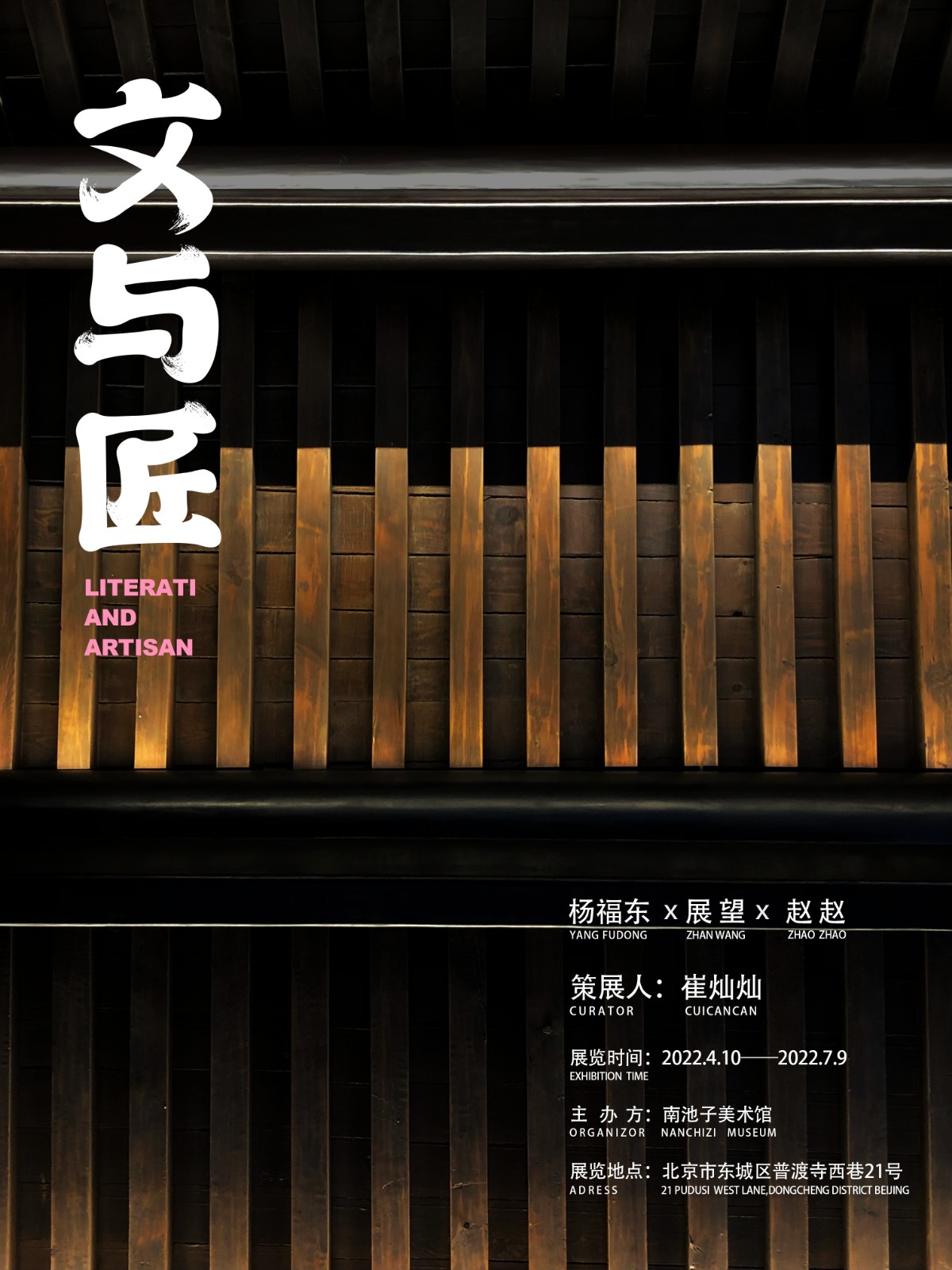

【中国】北京东城区南池子美术馆:2022年4月10日,由崔灿灿策划,南池子美术馆主办的新展“文与匠”在北京市东城区普渡寺西巷21号正式对外开展。

此次展览以中国文化中的文人精神与匠人精神为轴,呈现出杨福东、展望、赵赵三位当代艺术艺术家的创作。本次展览共展出近20件雕塑、装置、影像以及架上绘画作品。

本次展览从自然园林中挺拔的雕塑,到美术馆中营造的园林小景,再到怀旧与唯美并峙的诗意空间,充分展现中国传统文化里延续至今的文人生活,共同探讨“工匠精神”在当下的价值。

“文与匠”来自于一个古老的文明,关于中国古代的文人世界和匠人精神,亦如这座寓意着悠长历史的传统园林承载的两种方式,古人造园里出世的理想和入世的居所。

“文与匠”展览探讨中国传统文化的两种因素和彼此的兴盛,邀请了三位艺术家从不同的角度和艺术实践,重返工匠的当代价值,展现文人传统之外的生活和精神。这些作品的价值不再取决于传统的文人世界的审美活动,而是依靠精密的制作手法和现代工艺,与文人的理念,艺术家观念相辅相成。艺术家展望借用流体力学、数学算法、抽象哲学,创作体现科学思维的雕塑作品;艺术家赵赵将目光引向更遥远的历史,通过玉玦龙、竹笋等表达对“工匠”和“文人”历史与今天的思索;艺术家杨福东的作品《愚公移山》,源自战国时期的一则神话传说,隐喻愚公精神的传承和现代社会之间的关系,成为工匠精神的写照。

“文与匠”讲述了一个延续至今的文化故事,它们创造了辉煌灿烂的历史,却也因时代与语境的变更,技与艺的相呼映照,获得了截然不同的新生,重识两者的价值。

本次展览将持续到2022年7月9日。

展览海报(图源:南池子美术馆)

【美国|明尼阿波利斯艺术博物馆】美国明尼阿波利斯艺术博物馆(Minneapolis Institute of Art)自2022年3月19日至6月26日举办展览“约万·斯佩莱:培养和其他保护仪式”(Jovan C. Speller: Nurturing, and Other Rituals of Protection)。

此次展览是明尼苏达艺术家展览项目(MAEP)的一部分,将一个社群的安全问题美学化,而这个社群在公共空间中往往被针对、被误解、被歪曲。从声音装置的创作,到观众周围展厅墙壁上的保护场景,这位艺术家将描绘每个美国社区中非洲裔家庭的有关恐惧和希望的故事。斯佩莱是一位来自洛杉矶、在明尼苏达州创作的艺术家。她是2018 年麦克奈特视觉艺术家奖金(McKnight Visual Artist Fellowship)、2018年下一步基金资助(2018 Next Step Fund Grant)和2016 年杰罗姆新兴艺术家奖金(Jerome Emerging Artist Fellowship)的获得者。她在圣保罗的第二切换工作室空间(Second Shift Studio Space)完成了驻留项目,并于2021 年获得了卡罗琳·格拉索·贝利基金会明尼苏达艺术奖(Carolyn Glasoe Bailey Foundation Minnesota Art Prize)。斯佩莱也参与了芝加哥的侧面/比率计划(Aspect/Ratio Projects)。她拥有芝加哥哥伦比亚学院的摄影学士学位,并在马里兰艺术学院学习艺术。她的作品《我刚从河对岸来》(I Just Came Across the River, 2017,2010.57)于2020年被明尼阿波利斯艺术博物馆收购。

《在洛迪的起居室》(In Lotties Living Room)/2020年平原艺术博物馆“高能见度”展装置图/ photo by Cody Jacobson, Plains Art Museum

【中国艺术研究院举办“另一种国际视域中的‘革命美术’”论坛】2022年4月7日晚,由中国艺术研究院美术研究所主办,中国艺术研究院研究生院协办的“美研所学术论坛 ”之“另一种国际视域中的‘革命美术’”在线上隆重举行,本次论坛的主讲人是广州美术学院艺术与人文学院院长胡斌,主持人是中国艺术研究院美术研究所副所长杭春晓。

【中国艺术研究院举办“另一种国际视域中的‘革命美术’”论坛】2022年4月7日晚,由中国艺术研究院美术研究所主办,中国艺术研究院研究生院协办的“美研所学术论坛 ”之“另一种国际视域中的‘革命美术’”在线上隆重举行,本次论坛的主讲人是广州美术学院艺术与人文学院院长胡斌,主持人是中国艺术研究院美术研究所副所长杭春晓。

本次论坛指出,革命美术的梳理和研究已经成为当下中国美术界一个重要的取向,这与大量的相关资料整理以及重新思考我们自身美术的内在理路的视角有关。因为对于历史的“细读”和知识视野的进一步打开,一些学者的研究走出了对于革命美术既有的单一化的“主流”认知,开始深度探讨它多样化的面向,并在国际视域中找寻其与外来因素多维互动的关系。这种国际关系亦不同于我们习惯意义上的“中西融合”,而更多的是基于自身的立场以及特殊的国家及人际网络形成的另一种“非主流”连接。这方面的剖析通过众多个案考察、展览以及工作坊已经成为某种新的值得关注的现象。

论坛海报(图源:设计学理论)

【“清宫流失的名画与日本美术史家中国画史观的变迁——以两次中日古典名画展展品及中日学者的日记为考察线索”讲座开讲】2022年4月6日晚,由曲阜师范大学美术学院主办的“清宫流失的名画与日本美术史家中国画史观的变迁——以两次中日古典名画展展品及中日学者的日记为考察线索”讲座在线上隆重开讲,本次讲座的主讲人是京都大学人文科学研究所附属现代中国研究中心合作研究员,中国社会科学院研究院大学文博教育中心文物与博物馆学专业客座教授范丽雅。

1928年和1931年,中日联合分别在东京和大阪举办了“唐宋元明名画展” 和“宋元明清名画展”,本次讲座依据主讲人在海外收集到的中日美术史家和收藏家的日记、书信等第一手文字及图像资料,以两展展出的中方展品为主要线索,考察北宋徽宗帝的《五色鹦鹉图卷》、李公麟的《五马图卷》、赵令穰的《湖庄清夏图》,以及元代吴镇的《嘉禾八景图卷》等原清宫内府旧藏的宋元名画如何改变当时东京帝国大学美术史讲座首任教授,《国华》杂志主编泷精一(1873‐1945) 对中国画史的认识,而后他发表的元明清文人画论又如何影响了1935年伦敦中国艺术国际展览会英方组织者对中国艺术的理解。

该讲座还列举了泷精一和收藏家廉泉之间交流的具体事例,分析他们的交友关系给泷精一的画论所带来的影响,以及泷精一的这些中国画论给二战期间及战后日本和欧美大博物馆、美术馆及私人藏家收集与研究新类型中国画所带来的影响;以此为依据,该讲座把重点放在探讨上述两展在20 世纪前期中国画在海外传播史上的意义上。

讲座海报(图源:设计学理论)

【文澜博物馆学论坛· 青年工作坊第五期第三讲“博物馆藏品管理的理论建设与学术研究”开讲】为培育博物馆学研究新生力量,给有志于博物馆学研究的博物馆青年工作者、未来博物馆人搭建学习与交流平台,浙江省博物馆联合浙江大学艺术与考古学院共同推出“文澜博物馆学论坛·青年工作坊”,邀请来自博物馆与高校的专家学者,以“授课+讨论”的形式开设系列公益性课程。

本期“文澜博物馆学论坛·青年工作坊”邀请了国内高校博物馆学相关专业资深教授,从各自的教学与研究方向出发,为文博青年传道授业,答疑解惑。

2022年4月7日下午,该工作坊第五期第三讲“博物馆藏品管理的理论建设与学术研究”在文博V视上隆重开讲,本次讲座的主讲人是吉林大学考古学院教授吕军。

本次讲座指出,博物馆藏品是国家和民族宝贵的科学文化财产,是博物馆赖以生存和发展的重要基础。博物馆对藏品负有科学管理、科学保护、整理研究、公开展出和提供使用(对社会主要是提供藏品资料、研究成果)的责任。该讲座还提到,藏品管理则是博物馆开展各项业务活动的基础工作。中国古代的收藏实践和近代博物馆的藏品管理活动,为藏品管理理论建设奠定了坚实的基础;现代(新中国成立以来)随着博物馆事业的发展和藏品管理实践工作不断提升,藏品管理的理论建设也得到逐步开展并渐趋深入。关于藏品管理,则有很多领域和课题值得深入研究。

讲座海报(图源:文博圈)

【新书发布:《宋代至清代帝陵形制布局研究》】近期,由孟凡人撰写,中国社会科学出版社出版的《宋代至清代帝陵形制布局研究》一书已正式与广大读者见面。

【新书发布:《宋代至清代帝陵形制布局研究》】近期,由孟凡人撰写,中国社会科学出版社出版的《宋代至清代帝陵形制布局研究》一书已正式与广大读者见面。

本书首次尝试将宋代至清代帝陵作为一个整体进行探讨,并将其置于秦汉以后帝陵整体之中进行比较研究,可以说是以前人一些单项或零星的研究成果为基础,进而对宋代至清代帝陵形制布局进行较全面的、较系统的综合研究。

《宋代至清代帝陵形制布局研究》(图源:社科院考古所中国考古网)

【浙江省博物馆乡村博物馆建设指导专班正式启动】2022年4月11日上午,为扎实做好2022年浙江省政府“浙文惠享”民生实事工程,进一步推进浙江省乡村博物馆建设,浙江省博物馆乡村博物馆建设指导专班第一次工作会议在浙江博物馆孤山馆区罗汉堂召开,会议由副馆长(五级职员)、乡村博物馆建设指导专班班长纪云飞主持。

会上,纪云飞副馆长宣布浙江省博物馆乡村博物馆建设指导工作于当日启动,并对专班工作提出三点要求:一是统一思想,专班成员需齐心合力凝聚为“一个声音”,要将思想提到一定高度,认识到乡村博物馆建设在国家乡村振兴战略和浙江省民生实事工程中的重要地位;二是积极有为,专班成员在政策熟悉、专业过硬的基础上,需积极深入基层,切实做到理念传达和业务指导;三是务实创新,发挥好浙江省博物馆作为浙江省内综合性龙头博物馆的示范引领作用,将省级馆的平台和高度带给乡村博物馆,将指导建设的乡村博物馆打造为特色化、品牌化的博物馆。

纪云飞副馆长布置了浙江省博物馆乡村博物馆建设指导专班的初步工作:首先对相关政策文件进行研究,确保高质量完成乡村博物馆建设任务;其次开展调研,对拟指导建设乡村博物馆进行调查分析。最后,纪云飞副馆长再次强调专班的工作方向应为积极协助省文物局做好全省乡村博物馆建设的推进工作,助力乡村振兴战略实施。

会议现场(图源:浙江省博物馆)

白玉凌霄花饰件

白玉凌霄花饰件,玉质温润洁白,采用镂雕、浮雕等技法雕琢而成。正面由四朵花瓣盛开、花茎缠绕的凌霄花构成。凌霄花花瓣肥厚、豪放,大片留白既表现出花朵的饱满丰腴,更突显出玉料的洁白无瑕;花茎细长圆润,几条弯曲流畅的阴线贯穿其上,使坚硬玉料质感变得柔韧而有弹性,充满了元代玉器拙朴而不失生动、简约而不失精致的时代特征。其玉质之佳,玉料之大,在元代玉器中罕见。是北京地区迄今出土的唯一件凌霄花形嵌饰。

总策划:孙巍、李万万、陈立群

项目管理:高振华、刘诗婷、马琳

新闻编辑:倪悦洋、胡甜甜、杨凌、毛文宇

创意总监:蒋杰、包佩佩、谭培培