故宫博物院收藏的这片甲骨上,有一个“麋”字。麋,也称麋鹿,为哺乳动物。雄性有角,以植物为食,是原产于我国的珍稀动物。

故宫博物院收藏甲骨中的“麋”

在甲骨文中,“麋”与“鹿”的字形很相像,主要区别在头部。

这片甲骨上,左侧是“鹿”,右侧是“麋”

唐代颜师古说:“麋,似鹿而大,冬至则角解。目上有眉,因以为名。”卜辞中多用作兽名、人名和方国名。从甲骨文的记载来看,三千多年前的殷商时代,人们就已经将“鹿”和“麋”这两种动物明确区分开了呢!

那么,麋这种动物长什么样呢?李时珍《本草纲目》说:“麋生南山山谷及淮海边······麋似鹿而色黑,大如小牛,肉蹄,雄麋有角。”民间又俗称它为“四不像”,“角像鹿,尾像驴,颈像骆驼,蹄像牛”。麋的身长可达2米,雄麋体重可达二百五十千克。麋的尾巴像驴,且比其它鹿种都长,雄麋还有美丽的鹿角。

麋鹿俗称“四不像”

(图片来源于麋鹿苑公众号)

麋是原产于我国的特有大型鹿类,很早就成为我们先民的狩猎对象。曾经麋鹿在我国繁衍兴旺,数量很多。目前,殷墟发现的动物遗存中,麋骨的数量很大,与鹿骨相仿。《春秋》中还出现了“麋多则害五稼,故以灾书”的记载,可见当时麋鹿过多甚至威胁到了农业生产。然而数千年过去了,在自然与社会环境的变迁中,麋鹿的生存状态也经历多次起伏。到了清末,麋鹿已逐渐稀少,北京仅南海子皇家猎苑还存有一小种群。

古人将麋视为瑞兽,原因与其“冬至解角”的特性有关。自然界中有角的物种很多,但如牛、羊之角是中空的洞角,终身不脱。鹿类的角则是实心的角,每年还会脱落、再生,周而复始。不同种类的鹿,解角(脱角)的时间也不尽相同。

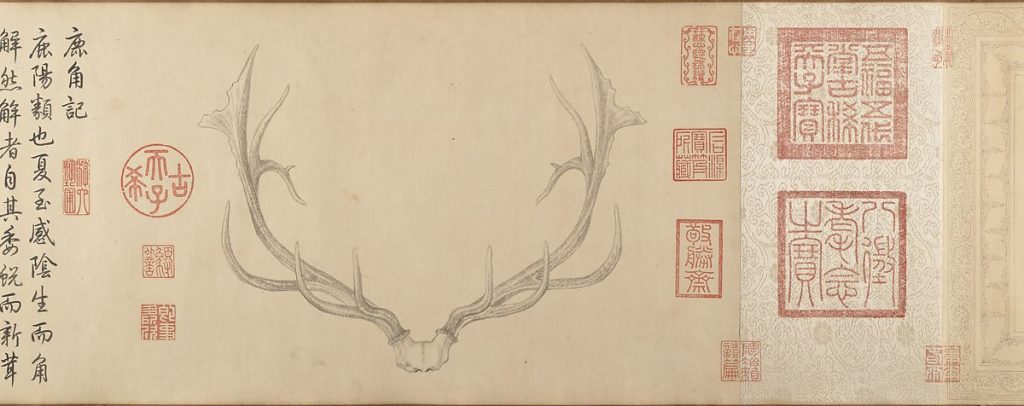

清乾隆《鹿角记》图卷(局部)

(美国大都会艺术博物馆藏)

据《逸周书》卷六《时训解》载:“夏至之日,鹿角解”,“冬至之日,蚯蚓结。又五日,麋角解”。由此可知,鹿是夏至前后脱角,麋的脱角时间则是在冬至前后。李时珍在《本草纲目》中也有同样的描述。求知欲非常强的乾隆皇帝甚至专门派人到南苑观察,印证典籍,写下了《麋角解说》一文。正是由于麋鹿“冬至解角”,春日再生的特性,暗合辞旧迎新,万物复苏,故从先秦就被视为君王的御用猎物和祭品,养在苑囿之内。

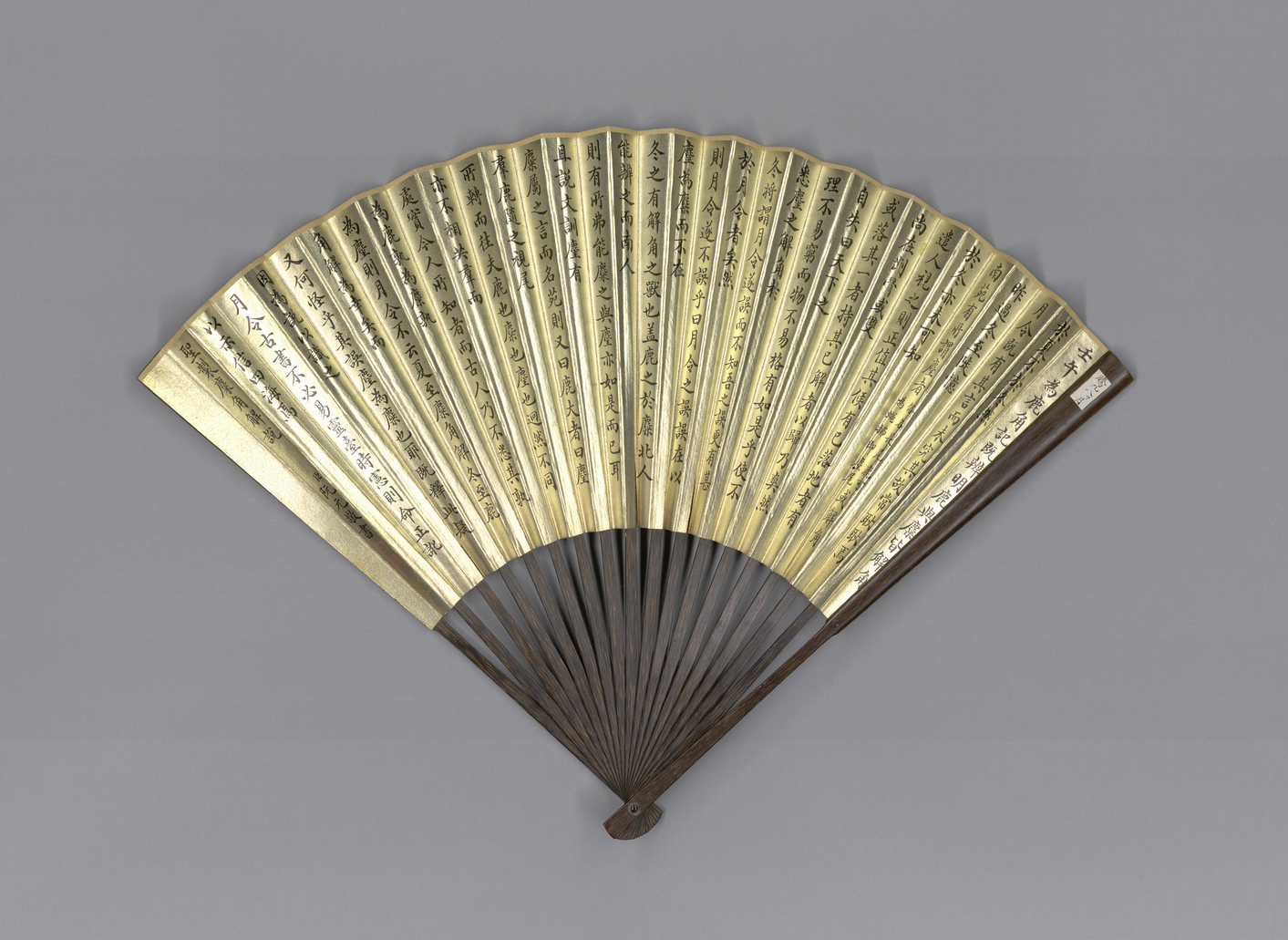

清 阮元书麋角解说成扇

(故宫博物院藏)

麋不仅是我国早有实物和文字记载的珍贵物种,而且在海外的名声也不逊于国宝大熊猫,甚至“出名”时间还要早!明清时期的北京南苑拥有水草丰美的湿地,是帝王狩猎的地方。永乐十二年(1414年),明成祖朱棣将这座规模宏大的宫苑命名为“南海子”,园中豢养了兔、鹿、獐、雉等飞禽走兽,其中也包括麋鹿。康熙时期,法国传教士张诚在南苑见到了已经脱角的麋鹿,不知为何物,还记录成了“野骡”。

“野骡”的出现,立刻引起了欧洲学者的浓厚兴趣。1865年,另一位法国传教士、博物学家戴维(Armand David,中文名谭卫道)来到南苑想见其真容,遭到守军驱逐。次年,心有不甘的他再次来到南苑,通过守卫获得了一张麋皮与两副麋的头骨,如获至宝,送回法国。后来巴黎自然博物馆馆长、动物学家米勒·爱德华兹(Milne Edwards)鉴定此样本为一个欧洲人未知的新物种,并起名为“戴维鹿”或“大卫鹿”(David's deer)。

晚清时,麋鹿的命运曾连遭浩劫和不幸。光绪二十年(1894年)永定河水泛滥,冲破了猎苑围墙,麋鹿或被大水冲走,或被灾民捕食,南苑仅剩二三十只。光绪二十六年(1900年)庚子国难,八国联军在南苑行宫哄抢文物,所剩无几的麋鹿也惨遭屠杀和掠夺。不过此前猎苑中的部分麋鹿已被运往欧洲,后来英国十一世贝福特公爵从世界各地购买、收集了18只麋鹿,集中放养于乌邦寺庄园,逐渐繁衍壮大。上世纪80年代,乌邦寺庄园分次两次赠送中国38只麋鹿,从此麋鹿回归故里。

如今的北京南海子公园,有着良好的湿地生态环境,非常适宜麋鹿生存,重归故里的麋鹿繁衍迅速。当前,我国麋鹿总数已超一万两千只,其中野生数量超过五千只,再无灭绝的担忧了!

位于北京南海子公园的麋鹿苑

(图片来源麋鹿苑公众号)