我在现场,记录瞬间,成为历史。

从2019年开始,我们开设了“我在现场”栏目,以新华社记者“沉下心、俯下身、融入情”的珍贵采访经历为内容,讲述他们在重大新闻事件现场的所见、所闻、所想。

2023年,他们践行“四力”,从“一带一路”的重点工程到沿着长江、黄河、长城进行深度调研;从巴以冲突的现场到进入刚刚发生政变的非洲国家;从北极圈里“冰上丝绸之路”的重点项目到大湾区热火朝天的基建工程;从神舟飞船的发射、回收到“中国天眼”的成果爆发和运行维护;从京津冀严重水害到积石山地震灾区的生命救援;从世锦赛、亚运会、大运会的国际赛场到“村超”、“村BA”这样的乡土赛事;从接力守护烈士英灵半个多世纪的父与子到为残障儿童免费送教上门的乡村教师父女……

他们凝固新闻的瞬间,记录历史。

从2024年1月1日起,“我在现场”栏目陆续播发多位新华社摄影记者在2023年的精品力作和照片背后的故事。希望他们的作品和讲述,能带给您希望与力量。

即将告别2023年,又一次听到时间的呼啸。

身处岁末,如赴一场心灵之约,如行一场自我检视。即,作为新华社海南分社摄影记者,生逢百年变局,在2023年有多少照片可成历史注解,有多少影像映照过尘世烟火,又有多少图景经得起岁月的淘荡?

时间之矢不会掉转。此刻略作停顿,在记忆不远处低徊。

博大浩渺的时空 古今文明的交汇

2023年5月,南海。

夕阳已然落下,暮云成片,就要掩住海平线最后一抹红霞。

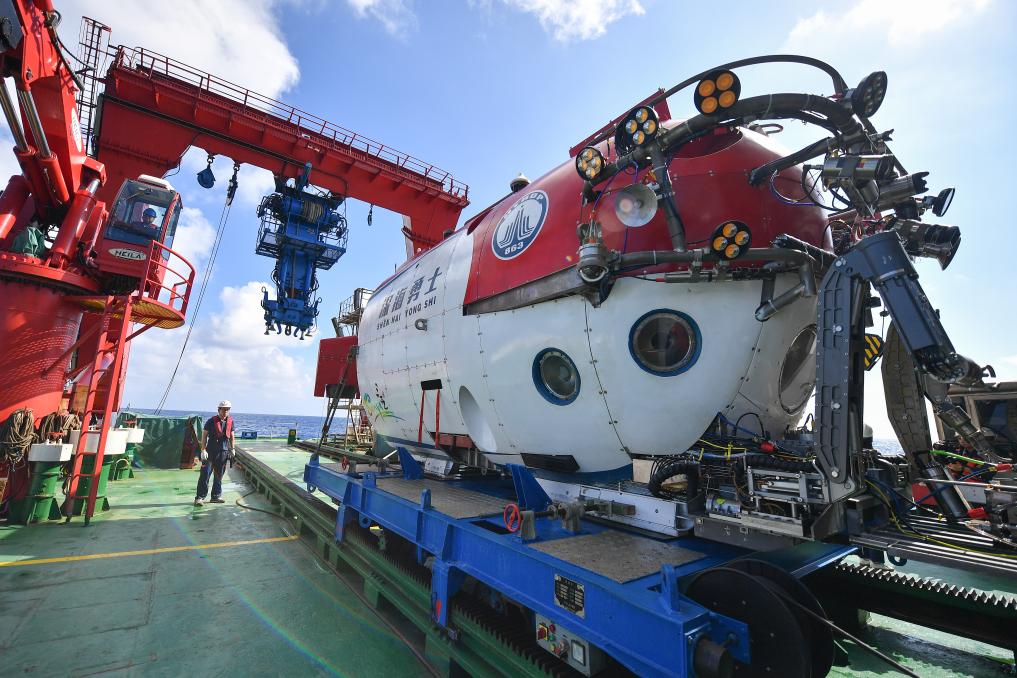

“探索一号”科考船正在南海指定区域游弋。船员们即将迎来一天中重要一刻:迎接下潜科考的“深海勇士”号载人潜水器上浮归来。

2022年,我国南海海域发现古代沉船。今年5月,多家科研机构组成深海考古队乘“探索一号”科考船,赴沉船遗址海域进行第一阶段调查。新华社共有3名记者独家随船跟访,我有幸参与其中。

这是在“探索一号”科考船上拍摄的“深海勇士”号载人潜水器,该潜水器用于水下考古数据采集(2023年5月26日摄)。

天色暗了下来。

我持相机在甲板眺望,等待抓拍“深海勇士”出水一刻。有船员突然一指——“在那!”。

顺势望去,万顷墨蓝的海面渐透出一圈发亮的丹青。随着“深海勇士”不断上浮,被她的灯光打亮的海水越发光亮。伴着烈烈海风和船舶轰鸣,那场景如科幻电影中外星飞船着陆般玄幻,带来强烈的失真和震撼。

那一瞬,我顿感时空之博大浩渺。时间上,古船和文物已沉寂海底数百年,终被今人拾起,古今文明在这一刻交汇。空间上,浩如烟海的波涛下,还暗藏多少讯息有待后人解码。再宏大的事迹和命题,一旦引入时空的坐标,都渺如烟尘。时空之苍凉寂寥,让人敬畏。

心怀此情,摄得此图。

↑在结束当日的水下调查后,搭载着考古队员的“深海勇士”号载人潜水器浮出海面(2023年5月27日摄)。

连日跟访,我还记录了科研人员在南海乘风破浪执行科考任务的诸多瞬间。归来不久,我又随科研人员赴南海完成了对我国首个低轨宽带通信试验星座的首次远海测试。这些照片都将成为我国深海考古和低轨宽带通信迈出历史性一步的见证。

↑潜航员为“深海勇士”号载人潜水器解开与“探索一号”科考船相连的缆绳,为“深海勇士”号载人潜水器下潜做准备(2023年5月26日摄)。

↑行驶在南海海域的“电科1号”综合试验船(2023年6月14日摄)。来自银河航天和多家科研机构的工作人员搭乘“电科1号”综合试验船,赴南海海域完成了对我国首个低轨宽带通信试验星座的首次远海测试。

↑测试开始前,工作人员在“电科1号”综合试验船上安装高清光电设备(2023年6月14日摄)。

激情澎湃的村排 饭后茶余的乡土

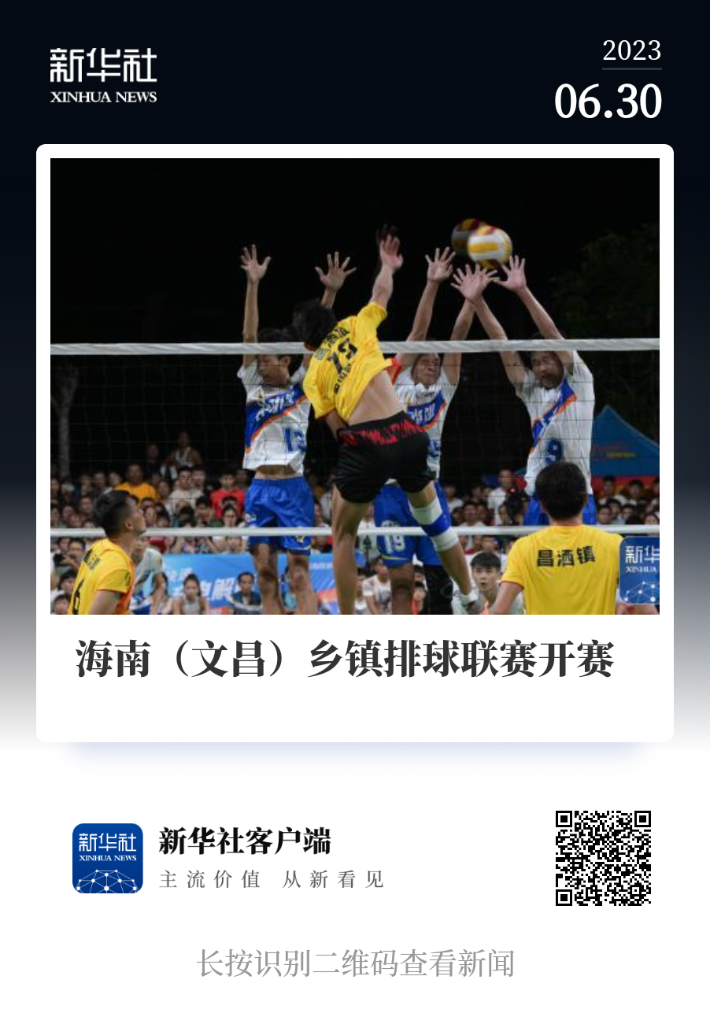

2023年7月,排球之乡——海南文昌。

终场哨响,观众如洪流般向场外溢散。两位穿着拖鞋的少年抱着排球逆人流跑至场内。二人间隔5米各自站定,抛球、垫球、扣球,打得有来有回。

已是午夜零点,被称为“村排”的海南(文昌)乡镇排球联赛方才小组战罢。如不是散场后还留在场边拍摄,我就不会看到这一幕。

↑“村排”铺前站赛后,随着大批观众离场,海南省文昌市铺前镇各条街道人头攒动(2023年7月23日摄)。

今夏,我持续跟拍“村排”,也被排球之乡的激情感染。

↑在“村排”比赛中,翁田镇队队员在对阵金江镇队的比赛中扣球(2023年7月29日摄)。

↑东郊镇队队员在“村排”决赛中战胜东阁镇队后庆祝(2023年8月13日摄)。

“村排”对冠军的奖励很特别,除奖金外,还有一头活牛和99只鸡。参赛者中,有不少渔民、养殖户和小商贩。上场交锋,很多队员习惯赤脚,弹跳扣杀气势如虹。期间还有凳子排球表演,队员手挥塑料凳,垫球、挑球、扣球打得满堂喝彩。

观赛无需门票,观众席场场爆满。啦啦队在场边敲锣打鼓,欢呼跳跃。观众为一饱眼福各显其能:站凳、登梯、爬树,还有人赤脚踩在电瓶车上,越过人墙往里瞅。

↑人们在海南省文昌市龙楼镇观看“村排”比赛(2023年7月1日摄)。

↑一位观众在海南省文昌市潭牛镇通过大屏幕观看“村排”比赛直播,赛况映在其眼镜上(2023年7月29日摄)。

观众里,有懵懂小儿,稍不留意就趁赛间休息溜进场满脸欢喜地抱走排球;也有黝黑大叔凝神观赛不苟言笑,却突在一瞬探身抬臂,垫击飞向观众的来球,“路人”秒变“王者”。

小镇上,暑期的孩子常三五成群从下午打球至深夜。他们辗转于不同球场,以躲避射角变化的烈日。在文昌市区的排球俱乐部,几乎每晚都有比赛,观者甚众。工作人员不断添摆桌椅,向观赛的客人摆上鲜砍的椰子。

↑傍晚,一群青年在海南省文昌市东阁镇打排球(2023年7月19日摄)。

↑一群孩子在海南省文昌市东阁镇玩排球(2023年7月19日摄)。

赛场内外,皆是乡土。

受感于这种情绪,在长达一个半月的采访中,我常在凌晨拍到想法枯竭才收工,一次次带着充实到爆的疲惫感,独自驶过午夜的街区和乡野,醒来后继续构思、寻访。发稿前也是反复打磨、核对,多次忙到凌晨。以“看完这组报道,就了解了半个文昌”为目标拼尽全力。

↑人们在海南省文昌市东阁镇一个小型沙地球场观看排球比赛。该球场由当地群众自费修建,人们常在此打球至深夜(2023年7月18日摄)。

报道以“村排”赛事为契机,从激战(对战瞬间)、激情(场外氛围)、乡亲(具体人物)、乡情(地方风土)和球乡(历史渊源)5个维度呈现“村排”赛事的澎湃激情,以及排球之乡的人文风土。

↑“村排”决赛现场,观众在场边呐喊助威(2023年8月13日摄)。

↑在“村排”比赛期间,啦啦队队员庆祝自家球队得分(2023年7月29日摄)。

↑昌洒镇队队员邢维毛在打理他的养鸭场(2023年7月29日摄)。邢维毛今年21岁,是文昌市昌洒镇人,在当地以经营养鸭场为业。

↑在海南省文昌市龙楼镇一家老爸茶店里,人们正在观看2023年世界女排联赛韩国站中国队对战美国队的比赛(2023年7月2日摄)。

这组照片经新华社发布后,被《新华每日电讯》大版面刊发6张,又被《中国摄影报》佳作栏目整版发布。

想起来,这是对文昌人文风土的记录,也是自己对质朴生活的追寻和向往。

↑公坡镇队队员、文昌中学排球队助理教练周国宝在文昌中学校史馆展示他曾于2009年至2012年就读文昌中学期间,代表该校出战全国中学生排球比赛获得的多个奖杯。在他身后,是文昌中学排球队历年获得的部分奖杯(2023年7月31日摄)。

↑夜色中充满南洋风格的海南省文昌市铺前老街骑楼,仿佛诉说着百年沧桑(2023年7月23日摄)。历史上,正是民国初年许多从南洋等地学成回乡的学生将排球传授给当地民众,使文昌各界打排球渐成风气并沿袭至今。

如火如荼的建设 日新月异的发展

烈日下,相机屏幕不断跳闪着存储卡过热的警报。相机的镜头前,是一个个火热的施工现场。清早出门的鞋子,夜里归来就被烟尘或红土染了色,这已成常态。

适逢海南自贸港建设浪潮,大部分时间,我都试图将镜头对准那些日复一日的建设现场。我笃信能够经得起岁月淘荡的影像,一定是建立在最纯的动机和最笨的方法之上,没有捷径。

↑2023年2月12日,工人在迈湾水利枢纽工程工地施工。

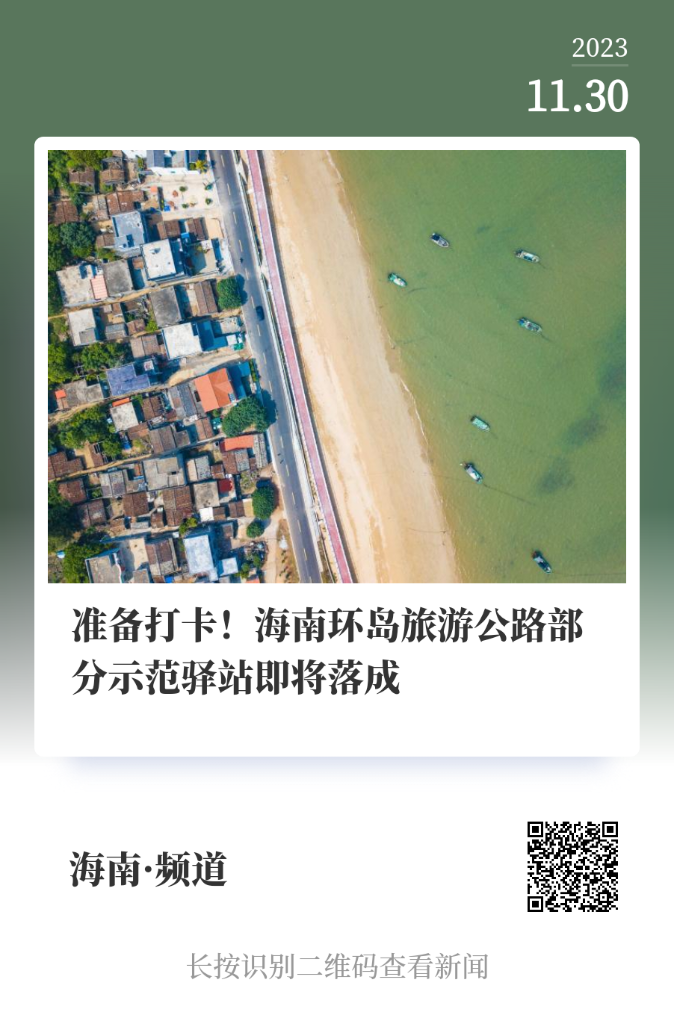

海南环岛旅游公路和驿站项目,是建设海南自贸港和创建国际旅游消费中心的先导性重大基础设施项目。这条主线近千公里的公路,贯穿海南沿海12个市县及洋浦经济开发区,和沿线规划的40个驿站相结合,如同给海南岛戴上了一串珍珠项链。

↑海南环岛旅游公路文昌段景色(2023年6月25日摄)。

↑2023年4月25日拍摄的建设中的海南环岛旅游公路东方段感城港大桥。

↑2023年12月10日,车辆行驶在海南环岛旅游公路东方段。

从2022年起,我便持续记录旅游公路和驿站建设,先后赴儋州、洋浦、东方、昌江、临高、澄迈、文昌、琼海、万宁等地拍摄记录,至今已跟踪发布报道10余篇。

↑2023年2月27日在海南省儋州市拍摄的建设中的“夕照儋耳”驿站和环岛旅游公路。

↑2023年11月28日在海南省儋州市拍摄的建设中的“儋耳追光”驿站和海南环岛旅游公路。

我国首个开工建设的商业航天发射场——海南商业航天发射场(以下简称商发)也是海南自贸港建设的重大工程。

自商发2022年开工以来,我多次前往拍摄,已跟踪发布相关报道8篇,记录了商发从一方平地到拔地而起,再到雏形初展的过程。

↑这是在海南文昌拍摄的建设中的海南商业航天发射场项目(2022年9月17日摄)。

↑在海南省文昌市拍摄的建设中的海南商业航天发射场一号工位(2022年12月28日摄)。

↑在海南省文昌市拍摄的建设中的海南商业航天发射场1号工位(2023年5月12日摄)。

↑在海南省文昌市拍摄的建设中的海南商业航天发射场1号工位(2023年5月12日摄)。

过去一年,我还关注了海南自贸港封关运作、海南自贸港重点园区、国家水网骨干工程等建设进展。

↑迈湾水利枢纽工程(2023年2月12日摄)。

↑洋浦港封关运作项目和洋浦国际集装箱码头(2023年10月25日摄)。

今秋,我有幸收获了职业生涯第三个国际新闻摄影赛事奖项:所拍摄的天舟五号发射瞬间《从牧歌田园赴群星之海》获安德烈·斯捷宁国际新闻摄影大赛二等奖。这张标注着“Xinhua News Agency”的照片,正在世界多地巡展。通过这一国际级的舞台,我也看到自己与很多国外摄影师之间的差距。

↑2022年11月12日10时03分,搭载着天舟五号货运飞船的长征七号遥六运载火箭在我国文昌航天发射场准时点火发射。

过去一年,未曾辜负时光,却有诸多遗憾:所拍报道关于人的故事不足,深度思考偏少……

身处百年变局之路口,时代的浪潮正不断奔涌、淘荡。倾注情感与思想,在时代激起一朵朵浪花的瞬间,将其摄为可以永存的影像,是摄影者之责任与幸事。若不慎错过,亦不会有提示与道别。

时不我待,正在此时。

扫描下图中的二维码,观看蒲晓旭2023年的更多作品:

策划:兰红光

统筹:鱼澜、费茂华、周大庆、刘金海

记者:蒲晓旭

编辑:黄晓勇、刘金海、尹栋逊、郝建伟