孔雀,是中国传统文化中常被表现的禽鸟之一。它是美丽、富贵、祥瑞的象征,它绚丽的翎羽深受人们的喜爱。在清代冠服上,孔雀也有自己的一席之地。你知道为什么孔雀开屏会那么灿烂耀眼吗?孔雀又是以什么样的方式装点了清人冠服呢?

自然孔雀 绚丽耀眼

乾隆皇帝曾诗赞孔雀“花下开屏金翠簸”。这描绘的便是雄孔雀的开屏。尤其在交配的季节,雄孔雀会频繁开屏以展示它们闪耀着金属光芒的覆羽。

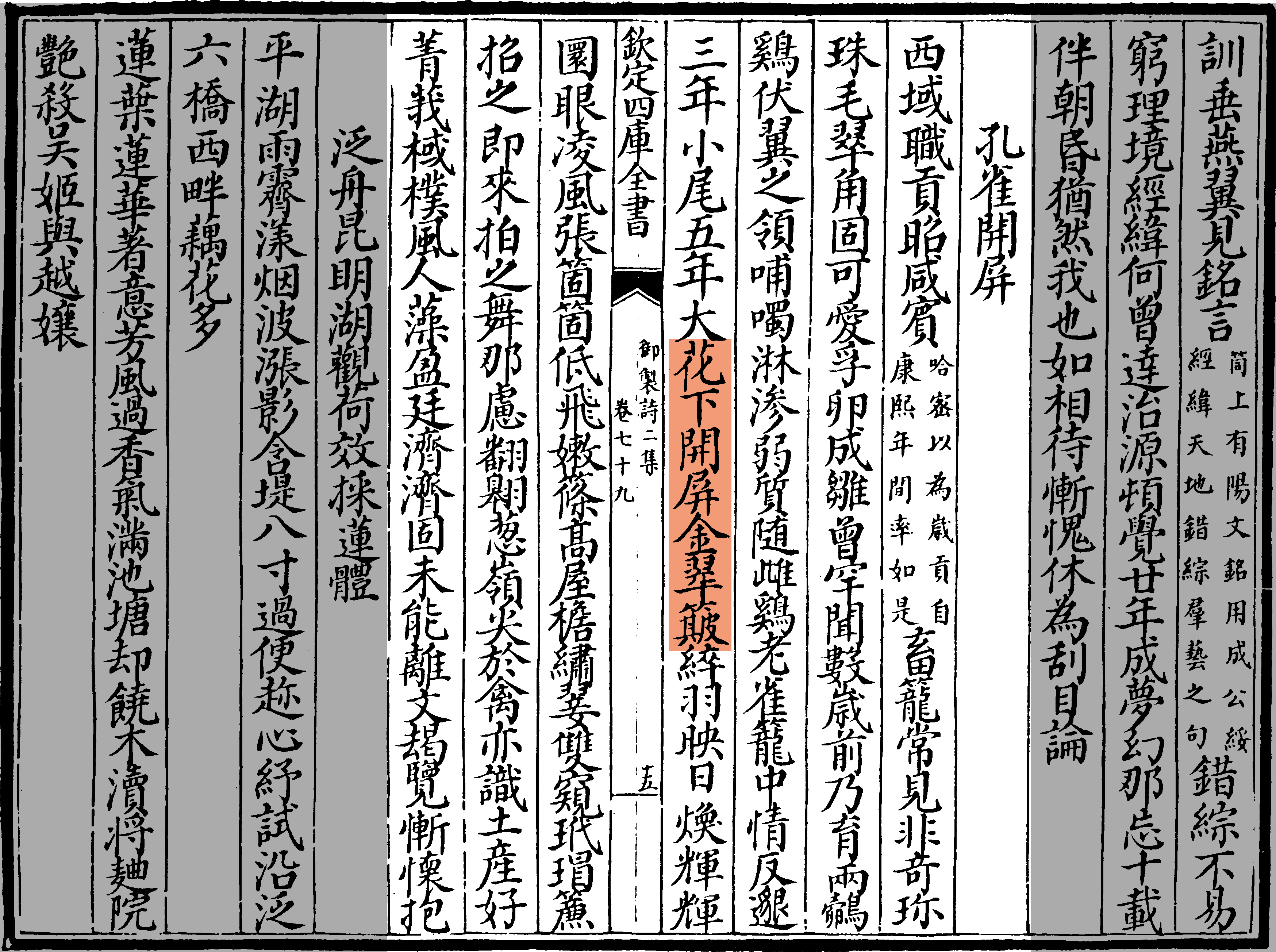

《清高宗御制诗集》中《孔雀开屏》

这么绚丽耀眼的羽色是如何形成的?秘密就藏在鸟羽的结构里。孔雀鸟羽上有一种非常微小的结构,光线通过这些结构时,它们就像棱镜一样能够对光线进行折射,并随着观察角度的变化而显现出不同的颜色。这是鸟羽上所有蓝色和部分绿色的成因。因此,以蓝色、绿色为主色的孔雀才会看起来那么绚丽耀眼。

与绚丽的羽色同样具有辨识度的是覆羽上排列规律的眼斑花纹,无论是孔雀的同类还是人类都能一眼认出它。

孔雀开屏

(图片来源于网络)

冠饰孔雀 彰显荣耀

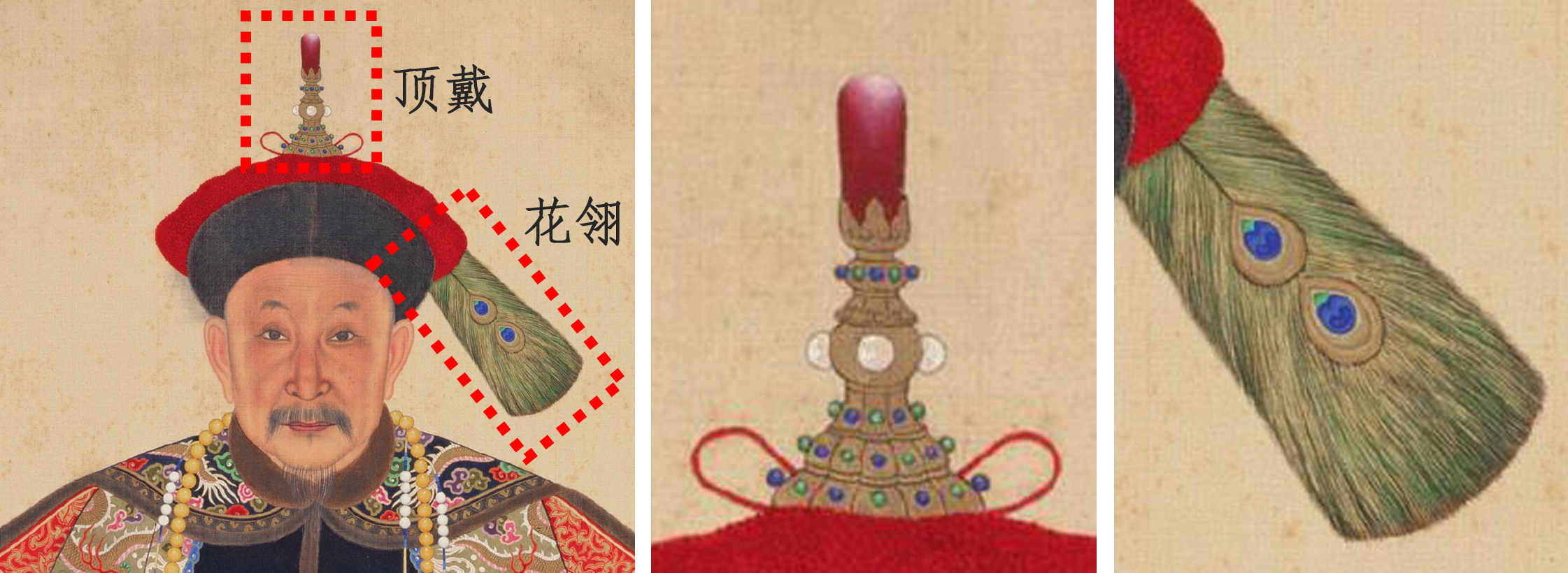

清代王公大臣的冠饰花翎,制作用的主要材料便是孔雀身上带有眼斑的羽毛。以一个眼斑为一眼,花翎又分为单眼、双眼和三眼。眼的数量越多则等级越高,三眼为花翎中的最高等级。由于一根孔雀覆羽上最多长一个眼斑,所以双眼和三眼的花翎是用两根或三根带有眼斑的羽毛垂直排列连接而成。

清 三眼花翎

故宫博物院藏

佩戴花翎时,将花翎的一端固定在顶戴上,另一端向下拖垂在脑后。不过,不是所有王公大臣都有佩戴花翎的资格。花翎可通过例戴和赐带两种方式获得。例戴是按照制度,因爵位或官职的升高而自然享有。赐戴则是一种荣誉性的奖励,通过建立特殊功绩,例如建立军功,由皇帝赏赐而享有。因此,花翎并不是普通的装饰。

清 《阿桂像》轴(局部)

故宫博物院藏

服饰孔雀 标识品级

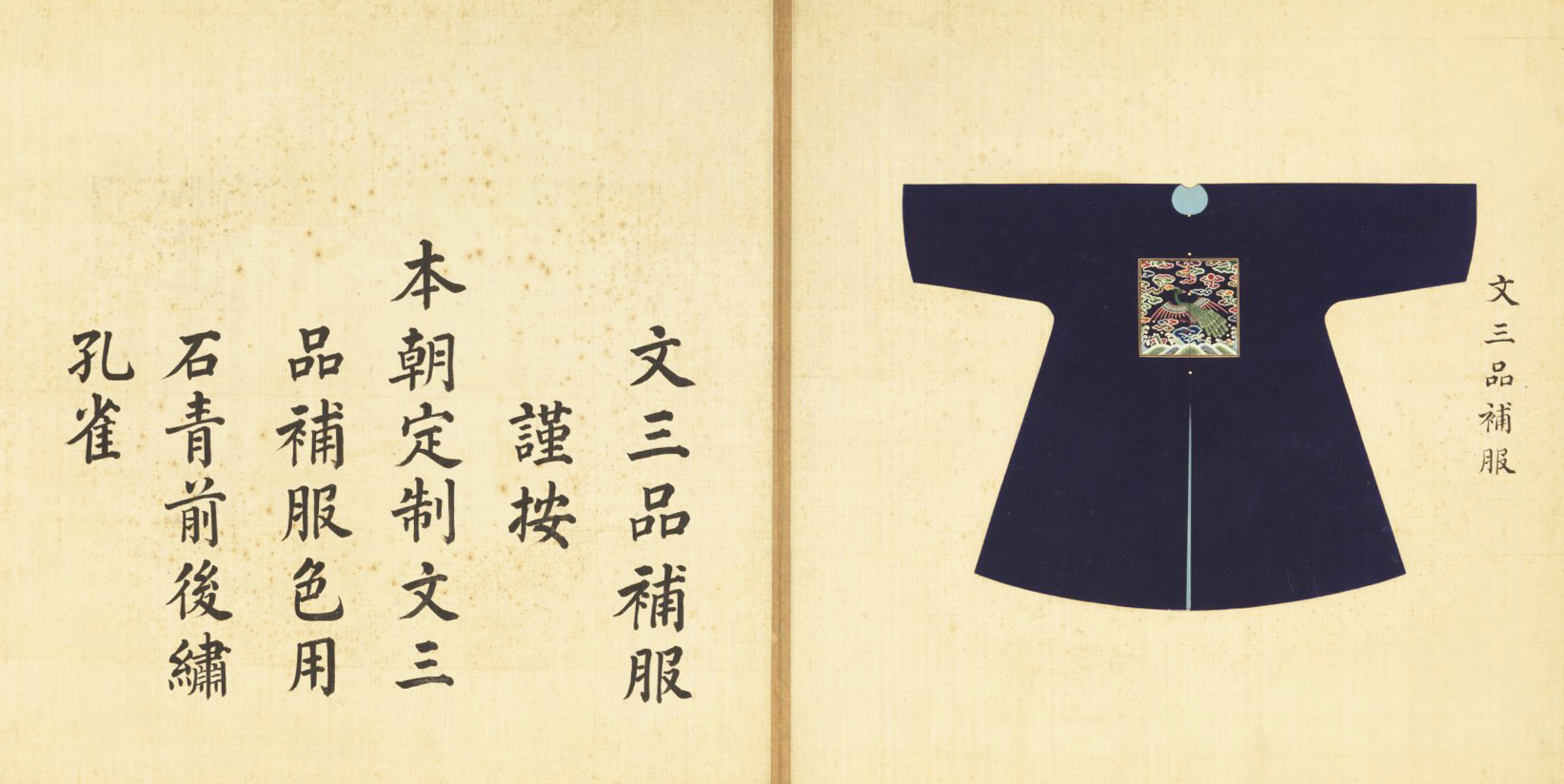

服饰中的孔雀常以纹样的形式呈现。在清代官服上,以补子为载体的孔雀纹是三品文官的特有装饰。清代官员用的补子是缀在官服前胸和后背的方形纹饰,以不同的动物纹饰主题区分官员的身份和品级。

身穿官服的清代官员

清 《崇庆皇太后万寿庆典》(局部)

故宫博物院藏

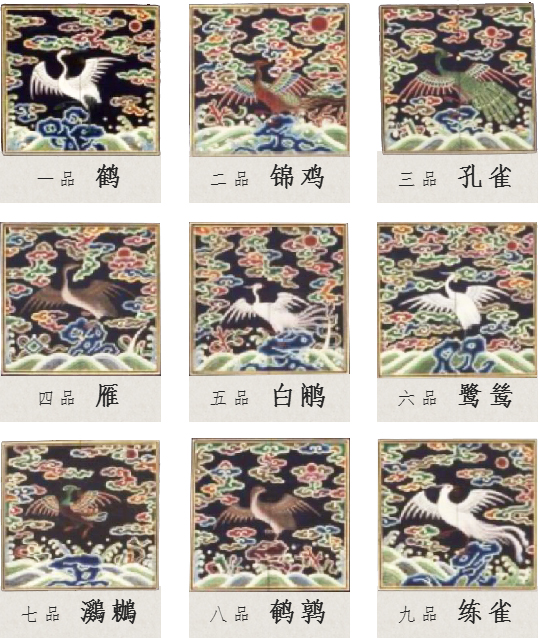

由于官员有文官和武官之分,对应的补子纹饰主题也有所不同。文官的每个品级对应一种禽类纹饰,武官则为不同的兽类。其中,三品文官的纹饰主题为孔雀。

乾隆二十四年(1759)《皇朝礼器图示》中

颁布的关于三品文官所用补服的规定

清代补纹将动物形象高度符号化,如文官的禽类补纹,形态统一,弱化了禽鸟的很多身体特征。但是,为了可以一眼辨认出品级,每种禽类纹样都保留了一个辨识度较高的特征标志。孔雀补纹的特征标志便是覆羽上的眼斑。

《皇朝礼器图式》所载文官补子主题纹样

清 青色缂丝孔雀纹补子

故宫博物院藏

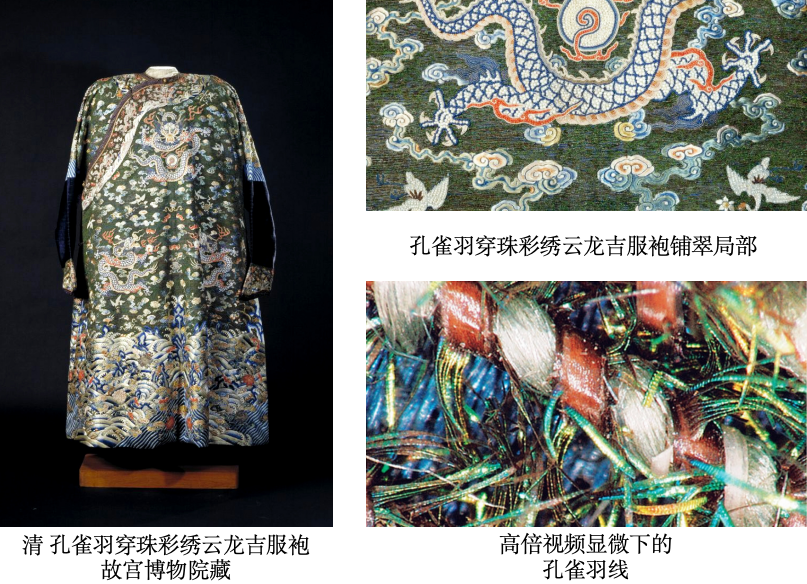

除了以纹样的形式呈现,孔雀还被巧妙地用作服饰材料,如把孔雀羽均匀捻在丝线芯上制成孔雀羽线。虽然制作难度非常大,但这种特殊的绣线具备了孔雀羽的特点,颜色绚丽且不会褪色,将大自然赋予孔雀的色彩之美融入了服饰中。

故宫博物院藏的这件孔雀羽穿珠彩绣云龙吉服袍,是乾隆时期宗室王公用于宫廷吉庆场合的袍服。在丰富的纹饰之间,以绿色为底色衬托。但这部分并不是衣服面料的颜色,而是用孔雀羽线大面积铺绣的效果,即所谓的铺翠。珍贵的绣材,罕见的工艺,不仅为这件袍服更添几分华丽之感,也显示出古代织绣艺人的巧思和较高水平的刺绣技艺。

随着历史进程的推进,孔雀被赋予越来越丰富的文化内涵和价值,呈现形式也是多样的。它可以是园林的点缀,可以是文人笔下的君子,可以是美好愿望的寄托,可以是身份的标志……在孔雀一如既往地给予人们视觉享受的同时,也成为某段历史时期的独特记忆。