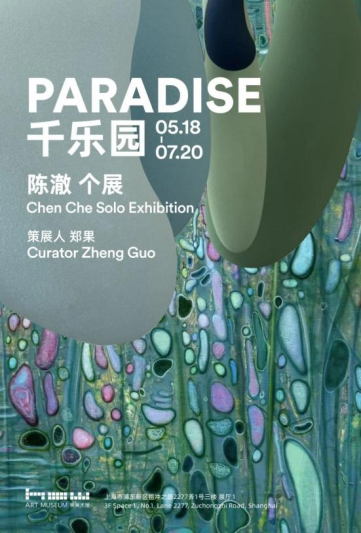

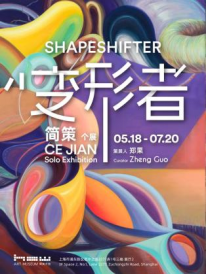

5月18日,艺术家陈澈个展“千乐园”和艺术家简策个展“变形者”在上海昊美术馆开幕。开幕式以“数字时代,绘画之变”为主题,展览将展出至2025年7月20日。

昊美术馆执行馆长王凯梅(左一)、艺术家陈澈(左二)、艺术家简策(左三)、策展人郑果(左四)

作为此次两个展览的策展人,郑果介绍,昊美术馆自2024年开启对人工智能与数字艺术的探索,一直秉持着革新的意识,关注变迁时代变迁下的艺术形式与内容的变化发展。在此框架之下,带来陈澈与简策以绘画为主要媒介的个展,并在开幕对谈中与两位艺术家共同探讨,在数字时代来临之际,技术之于艺术的影响,从绘画艺术家角度去理解技术如何促进艺术形式与内容表达的创新。

艺术家陈澈

陈澈的作品强调“去中心化”的主题,并不断描绘一种自然生长的流动性状态,此次个展展现艺术家通过纯粹而开放的艺术语言,构建了一座解构视觉秩序的异托邦,同时展览中还有艺术家陈澈探索全新艺术媒介的装置作品首次展出。陈澈的创作主题来源于儿时田野的记忆,这种对肉身经验与偶然性的依赖,与AI的确定性形成对比。因此陈澈认为数字技术的发展让其考虑运用了动态影像与装置为作品开拓新的维度,但绘画的核心仍在于“肉身经验”与不可预知的偶然性,技术的媒介应需要首先服务于表达。

艺术家简策

简策的作品围绕“变形”这一主题展开,本次展览中的四个系列作品,展现了艺术家利用灵活而具有逻辑感的绘画语言,融合神话、机械与生物元素,构建出一种“半抽象半实体”的混合物种,并从多个维度在画布上对其进行变化的呈现。对于数字时代带来的影响,简策认为身处其间的我们很难避免从错综复杂的网络媒体中接受新的数字文化信息,作为艺术家能做的是既利用这种新时代的信息和技术,又不能对其产生依赖性,这种利用是在与技术的交流中找到属于自己绘画语言的过程。同时简策还分享了自己的混合工作方式,她会利用电脑的技术辅助来设计变形画面的基本布局,而真正落到画面上的绘画却是现场随机的过程。

昊美术馆执行馆长王凯梅从艺术史记的视角分析绘画与技术的关系,以及具象绘画与抽象艺术的关联和转化,例如在诞生之初被视为先进技术的摄影也是一种对于绘画的模仿,这个过程显然是新的技术在从旧的技术当中学到东西然后再发展。王凯梅认为我们应该辩证看待“艺术与绘画已死”这种话题,技术可以作为辅助工具,但无法替代人类对复杂现实的感性表达与批判性思考。

展厅一陈澈:千乐园

在“千乐园”中,艺术家将德勒兹《千高原》的根茎理论转译为突破束缚、斑斓流动的生长系统。当观者置身其中寻找自我内心图景的同时,也无意间幻化成无限延伸的根茎网络中的新生节点。 陈澈在现场为观众进行导览

陈澈在现场为观众进行导览

展厅二 简策:变形者

“变形者”以“变形”为核心命题,通过基于自然史、中西方神话、工业制造、数字技术等跨学科的研究方法,将四个系列作品用灵活而具有逻辑感的绘画语言,构建成一个从物质躯体到空间虚拟幻想的有机生命系统。

艺术家简策在现场为观众进行导览