人物小传

王爱霞(1932年5月22日—2023年7月1日),我国著名感染病学专家、医学教育家,上海人。1956年毕业于上海第一医学院医疗系,同年进入北京协和医院内科工作,师从张孝骞教授、李邦琦教授。曾任北京协和医院内科学系副主任、传染组组长、感染内科主任、外宾医疗科主任。2017年被授予北京协和医学院一级教授,2019年当选中国医学科学院学部委员。1995年起先后担任中华医学会传染病与寄生虫病学会主任委员、卫生部性病艾滋病专家咨询委员会顾问、国家973计划人类免疫缺陷病毒生物和免疫应答机制研究专家组专家等。

1980至1982年在澳大利亚墨尔本Walter and Elisa Hall Institute of Medical Research & Farfield Hospital从事访问学者工作。发现我国大陆第一个输入型艾滋病患者和第一个中国人经性传染艾滋病病毒的感染者;1995年制定艾滋病诊治的国家标准,2001年主持该国家标准的修改;建立我国医院院内第一个P3实验室(生物安全防护三级实验室);“G-CSF单克隆抗体和试验盒制备”获1996年国家科技进步奖三等奖;“HIV/AIDS临床诊断及免疫病理的研究”获2002年中华医学科技进步奖二等奖;国内率先开展院内感染细菌变迁的动向研究,“院内感染病原菌的变迁及抗生素的临床合理应用研究”获得2003年北京市科技进步奖三等奖;率先提出要警惕输血引起的丙型肝炎交叉感染。主持二十多项临床药理试验项目,发表论文100多篇,主编和参编多部专著,担任《中国大百科全书》-现代医学细菌学科主编。曾获2006年北京市优秀教师。

精彩瞬间

访谈节选

因王爱霞教授身体原因,以下内容引自她2010年接受的媒体专访。

严格训练“熏出”求精协和人

王璐(以下简称“璐”):王老师,请简单介绍下您自己。

王爱霞(以下简称“王”):我叫王爱霞,1932年5月出生在上海。我妈妈是家庭妇女,我爸爸是银行总经理。初中起,我就进入上海圣玛丽亚女中,1951年毕业后就进入了上海第一医学院,1956年就毕业来到了协和。

中学时代的王爱霞

璐:您当时是带着怎样的心情来到协和的?

王:那会儿是从上海分配到北京的,我们大概五六个同学一块来的,其中三四个留在北京协和医院,其他同学就到别的单位去了。虽然我是上医毕业的,但我对协和还是有很深的印象的,当时周围人都说协和了不得,说明它各方面都是比较好的。

1952年,王爱霞(右一)在上海第一医学院与同学合影

璐:您是怎么进入内科成为一名感染内科医生的?

王:我们来了协和以后,先是做了一段时间临床工作,有一天医院把我们召集到一起,说内科需要人,我们几个人就服从组织分配,到内科了。我到内科后做了好几年住院大夫,在内科各个科室都轮转完,需要定专业了,张孝骞主任找我们谈话,说传染组刚成立,需要人,要多挑几个人过去,我、董怡就都去了传染组,在李邦琦大夫下面。早先传染和免疫是在一起的,后来免疫组成立,董怡去了免疫组,我就留在传染组了。

传染组工作人员合影,左起:崔小珍、李邦琦、王诗恒、彭玉、宗淑杰、王爱霞、吴梓涛

璐:您是怎么看待李邦琦教授的?

王:李邦琦是我的头儿。我做完总住院医师后碰到传染病有关的病人,我还会请他到病人边上再看一遍,所以跟他接触比较多。他挺严肃的,对临床要求特别严,大家都比较害怕他。他挑人挑得厉害,我们都没有想到自己能被他选上去。李邦琦大夫特别会问问题,提问后会提醒你考虑这个了么?考虑那个了么?我们请他帮忙看病人,本来都有一肚子的问题,结果等他看完病人,问一连串问题,经过重重的关卡后,我们的答案通常也就出来了。

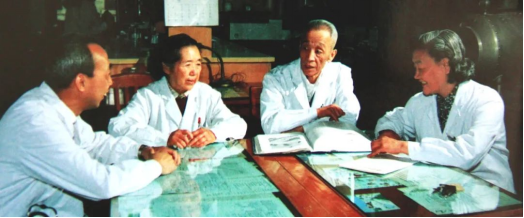

传染组在院内感染的防治、病毒性肝炎的研究、艾滋病检测等方面作了重要贡献。图为李邦琦(右二)、王诗恒(右三)、王爱霞(右一)、吴梓涛等研究学科建设

璐:您眼中的张孝骞教授是什么样的?

王:张孝骞教授挺严的,我做住院医师、总住院医师、主治医师的时候都在他手底下。做住院大夫时他就会提问,他叫不出名字就直接点人,点到我的时候,我就马上把病人的主诉、病史、现病史、查体情况以及我的诊断和分析,一点一点说出来。他中间还会插着提问,比如考虑这个的原因,这个症状体现了什么等等。病例讨论的时候也是,不论你是实习大夫还是住院大夫都要被提问。他就问你管的病人里,谁的诊断还不清楚,接着会问你为什么诊断是这个病,理由是什么,你都得答出来。每天都这么紧张。

张主任早上查房时大概会7点三刻左右到,他不直接进病房,会先到办公室把昨天查房的病人先看一下,他有个小本子记着之前的各种情况。我们要提前把他可能要看到的病人先做到心里有数,这样他问的时候我们才能回答出来。他查房就看新病人,因为老病人都已经看过了。对每个病人,他问完病史后都要查体,而且查得很认真。有一次我没摸着脾就说肝脾不大,张主任摸到了,就让我再去摸。我一摸发现真是脾大,刚才查体没让病人侧过来,所以没有发现,张主任就说,下次一定要让病人侧过来摸。这就算是查体不合格了。

璐:当时年轻大夫也会学张孝骞教授使用小本本么?

王:不是所有的大夫都会用小本本,因为张主任说得很简单,有时候你根本来不及用笔记,他就已经到第二个病人了。所以你得一边听一边用脑子记,你脑子要不快,等他说过了你已经忘了,这也是一个训练过程。所有的大夫都要经过他这样的训练,不是我一个。因为假如同时有三个住院大夫,每个住院大夫都有新病人要管,是你的新病人就要问你,每个人都有可能被问到。

1978年,北京协和医院内科传染组首次邀请国外专家来华学术交流,左起:王权、李邦琦、Prof. Edward W. Hook(University of Virginia)、王爱霞

璐:这套训练对您后来的从医生涯影响大吗?

王:影响很大,因为他就问你不知道的,然后通过你不知道的问题引导你思考,让你学会从不知道的问题里分析,这很重要。因为如果你分析得对,那就说明你有自己的思路了。这样才能慢慢从住院大夫变成总住院医师,变成主治大夫,我们就是这么被训练出来的。

协和医院的大夫都这样,每个科室不同层级的大夫都可以提问,不一定都是感染内科的。查房的时候,他们可能会带你去看他们管理的病人同时提问,很有可能就给你考住了,而且他们通常都会等提问完毕后再问你所属的专业。第一年、第二年和第三年住院大夫是不一样的,第三年住院大夫应该要对答如流的。这就是协和医院的特点,所以在协和医院做主治大夫不容易,做住院大夫也不容易。

1987年,王爱霞与李太生(左二)、曲小丹(左一)在实验室

“主动”让我见多识广

璐:您在协和做住院医的那段时光是怎么度过的?

王:上级大夫考核我们刚进内科的住院医时,就直接让我们去第几病房的第几床,要求简明扼要地报告一个病人的病史。任务来了后,我们就拿着笔记本去问病史、查体,之后写一份病史、一份病历、几项报告鉴别诊断,还要写一点病例讨论结果。一般上午给的病例,下午就得交卷了,不可能给我们一天时间。那时看住院大夫带着实习大夫查房,我们跟着边上听,不会给我们单独问病史的时间,而且中午病人要吃饭、午睡,这种时间都不能打扰病人。我们就只能在他吃午饭之前去问病史、查体,假如做不完,就等他午睡后再去,时间要由病人定。而且我们一般不能提前看高年资大夫写的病历,上级医师也不希望我们直接问病人是什么病。他们一般都提前告诉病人,来了一批新大夫,你们就说症状,别告诉他们自己是什么病,病人都挺配合的。

那时查房很早,对所有住院医师和总住院医师要求都很严格,住院大夫都住在医院里,做到总住院医师时也只有休息日可以回家,其他时间都要在医院里待着。那会儿大家都卖力极了,否则就留不到内科,甚至留不到协和医院。当时我们进到协和医院后,不是说想来内科就能来内科的,要经过严格的工作考核。我大概是做得比较不错,所以能够分到内科,最后又分到传染组。

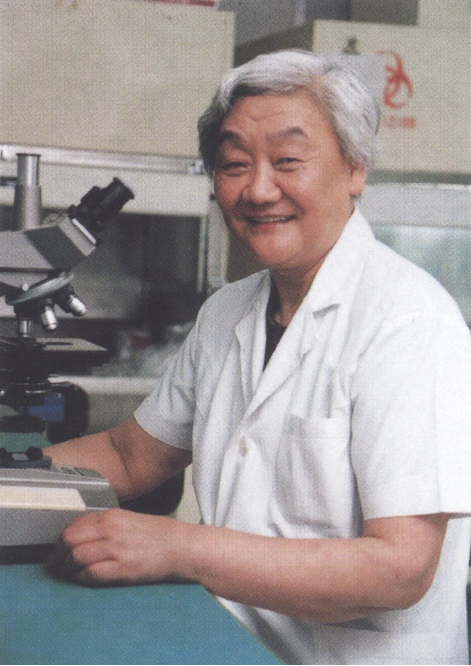

内科技术操作考核主考官王爱霞(右)

璐:您升主治大夫后有什么变化?

王:我们一步步变成主治医师之后,低年资大夫遇到感染内科的问题可能就会先来找我们,不是特别忙的情况下,我一般都会帮忙,因为在这种情况下,我自己也会有很大的长进。来提问的医生已经针对这个病人看了很多书了,他提出来的问题你要是基本上都能回答,就说明你水平也是可以的。如果有的病人看了以后有疑惑,我会回去翻书学习后再告诉他答案。所以涉及的面比较广,都得应付。当时别的科室有感染、发烧查不清楚的,也会来找我去看,就要求我非得掌握不可,因为如果应付不来,人家会怀疑你的能力。而且别的科室的特殊病人我看到了,我的知识面就会广一点,所以我们从总住院医师到主治大夫之后,就要求你别的方面的水平也要提高到这个层次。这不是我自己要求高,是人家来问得多了,逼着我不得不这么做。

我觉得临床大夫没有什么大跟小的区分,而是你想到了没有。比方说我是管传染病的,但我对其他专科的疾病可能不太清楚,那么假如病房里出现比较新的病例,一得到消息我马上就去会诊病人、查体。协和医院经常收治各种疑难病症,类似第一例艾滋病等,所以只要有我传染病范围之内的新病例出现,我都会主动去查病史,因为作为一个新的病种我希望我能尽可能去熟悉情况。如果我主动一点,就可以见多识广了。

王爱霞教授

璐:80年代初您去了澳大利亚,当时那边和国内的差别大么?

王:我当时去的是澳大利亚的一个传染病院,但并不是专门为了传染病出去的,去的是医院的杂病区,就是不只有结核或肺病什么的,还有别的病。当时感觉那边和中国差别很大,他们传染病是由传染病科大夫看的,不分科室,我们的传染病分感染跟非感染,有感染的归我们科,不是感染的就不一定到我们科了。我们比他们更严格一点,分到感染科的病人一定是比较明确归在发烧待查里哪个系统的病人,就是肺结核的全都到肺科去,肠结核到胃肠去,这点是跟外面是有差别的。

王爱霞在澳大利亚

开阔思路更要刨根问底

璐:在您几十年的从医生涯里,有没有让您印象深刻的病人?

王:有个病人有黄疸,到医院一查,胆红素高,就找到我们。我一看这病人是黄,但黄得特异,胆红素高,但转氨酶只稍高一点,并不太高,病人过去也没得过肝炎。我就问她喜欢吃什么,她说喜欢吃橘子,平时可以一下子吃掉2斤。我当时就让她近两到三个礼拜都不吃橘子,多喝水,三个礼拜后再来抽血复查。后来她复查,胆红素、转氨酶两个指标都趋于正常了,就这样给她就把肝炎跟别的区别开了。因为光凭化验指标,她完全符合,转氨酶也稍微高一点,胆红素确实很高,而且她特点是总胆红素高,直接胆红素也高但又不特别高。所以我问诊就想到问病人喜欢吃什么,结果她说她2斤橘子能一下子都吃了,吃这么多橘子一般胆红素都会高,而且直接胆红素不会特别高。

因为诊断肝炎除了胆红素高以外,转氨酶要高,还有别的症状,比如肝脾肿大等,才能确诊。单是胆红素高一点其他都不是太高,就要考虑是不是肝炎。遇到这种单纯的转氨酶或胆红素高的情况,就要多问几句,马上就会发现问题了。

王爱霞教授(左一)在河南农村为艾滋病患者义诊

璐:您觉得协和在您身上留下的最大的特质是什么?

王:对我影响最深的是鉴别诊断的习惯。比如刚才说的肝炎问题,别人诊断肝炎的病人到我手里,我会先看有没有别的可能,就是习惯性地检查。一看化验结果转氨酶高,但胆红素不高,我得考虑别的。假如这个病人黄疸黄得特别深,而且是间接胆红素高,但直接胆红素不高,那要考虑有没有别的问题,比如胆石症什么的。因为单纯的胆红素高不一定是肝炎,甚至不一定是肝本身有问题。

璐:面对年轻人,您有没有什么想要嘱托的?

王:现在的年轻人一定避免想东西思路过窄,不要只看这么一段儿。我们那会儿做住院大夫的时候,头儿对我们要求要宽得多,比如发烧待查是一个简单的问题,但底下可以分很多类型,不一定就是传染病,发烧待查可以是最简单的感冒,还可能是吃错了药发烧,也就是药物热。假如你没有问出这个病史来,那就是你大夫的责任了,这种都是你在一开始接触病人的时候,从病史、查体、检查这几方面你都要观察到的,要确定病人的一般情况是怎么样的,确定他到底是真发烧还是假发烧。还有所谓高烧,是不是体温表都给弄错了。这些都是最简单、最普通的事情,可作为一个大夫要把这些事儿弄清楚。病人要是总一个体温,就得查查病人体温是怎么试的,有的病人可能不是故意的,是塞体温表的时候就塞错了。你可以故意把水银头倒过来给他,如果他还能准确把水银头塞进去,出来还是这个体温就不会错了。

所以这种在做实习大夫、住院大夫的时候要发现这些问题。如果医生不教给病人,他可能永远不会清楚体温表是要水银头进去,也不清楚体温表要夹多长时间,有的人甚至可能水银头进去了,但从腋窝后边钻出来了,其实根本就没测上。这都是很简单的事,但有些住院大夫可能都不清楚体温表需要在腋窝中间才能测出真正的体温来,这不是笑话,是真有这样的问题。所以作为医生要看好自己的病人,可以一边查体一边把体温表塞进去,在你查完体正好2、3分钟后,体温也真实出来了,这很重要,这就是老协和的规矩。

感染内科合影。左起:王焕玲、范洪伟、吴梓涛、盛瑞媛、邓国华、王爱霞、秦树林(美)、李太生、刘正印、马小军、刘晓清

璐:您对协和有哪些期待?

王:老协和的制度给疾病诊治布下了一个“天罗地网”。比如一个新的病例在你手里漏诊了,上面主治大夫会发现,主治大夫要没发现,主任查房会发现,主任查房要没发现,别的科室来会诊也会发现。这样交叉一层层布下来,总归会发现的。

所以协和老的那套是很好的,一定要坚持。比方说一天要试几次测体温,试体温时怎么确保测出来的是真实体温,可能都是很简单、很容易发现的问题,可就是因为没仔细追查,你永远也弄不清楚他是真发烧还是假发烧。把发烧的真假都弄清楚再分析为什么发烧,这是很关键的问题。

璐:能和我们分享下关于第一例艾滋病的故事么?

王:1985年的6月3号,有一个外宾,来的时候就已经很重了,呼吸困难。我们查到他有一个家庭医生在洛杉矶,我们就试着跟美国洛杉矶电话总局打电话,找到了这个医生就打到了他的诊所里。中午他正好在诊所,马上就接了。我们就说这个病人在北京协和医院,我们怀疑他是艾滋病,对方马上说不用怀疑,他是这个病。我问ICU你们抽血吗?他们说一会儿就抽,我就让他们留了3~4毫升的血清,马上告诉实验室的同事一会儿ICU有个病人的血样送来,谁也不要动,把血放在桌上我来处理。

后来我们从血样中分离出了2.5毫升的血清标本,检验发现病人有细菌、CMV、HIV再加上真菌感染。所以如果没有这份血,我们只能说他在外头诊断的艾滋,因为我们自己查了抗体,所以可以很肯定他是艾滋病且已经有合并症了。报道了我国大陆地区第一例输入型艾滋病。

王爱霞教授给感染内科后辈授课。左起:王爱霞、吴梓涛、盛瑞媛、刘正印、邓国华、范洪伟、秦树林(美)、王焕玲、李太生、刘晓清、马小军

后记

2021年春天,在感染内科支持下,口述历史项目组如约采访到了王爱霞教授,因为身体原因老人家肤色黯淡了许多,但眼神间依旧饱含满满的兴奋与期待。

人们常说“口述历史是在与时间赛跑”,王爱霞教授的这次访谈也让项目组真实感受到了“时间”的残酷。最无法忘记地是在自我介绍环节时,老人家报完姓名就停下了,然后略显局促地抬头说道,“对不起我忘了我是哪年出生的了”。关于自己的一切老人家似乎都很难清晰记起,但谈到鉴别诊断、发烧待查这些感染内科的专业话题,她依旧能够侃侃而谈,可见“深扎临床一线”已经成为她身为医者的本能,“每位患者的生命健康”是她生命中最难以割舍的一部分。

1994年,王爱霞教授(左)与李太生在法国巴黎留影

中华医学会感染病学分会主任委员、协和感染内科主任李太生教授在谈起他的恩师王爱霞教授时,是这样说的:王老师是当之无愧的临床感染大家,她一直教育我们除了文献等更要重视临床实践,要求我们“是医生就必须要到患者身边去”。20世纪90年代,在医院支持下,她将自己其他研究成果转让,筹集经费90万建立了我国医院内第一间P3实验室,为众多传染病研究奠定了基础,SARS第一株病毒株“PUMCH1”就是利用这个实验室分离出的。在张孝骞、李邦琦等前辈的基础上,她在国内最早从事院内感染细菌变迁的动向研究,率先提出要警惕输血引起的丙型肝炎交叉感染,呼吁合理使用抗生素,为感染学科的临床科研创新搭基筑路,极大保护了人民群众的生命健康。

王爱霞一生致力于感染性疾病的医疗、教学与科研工作,她以敏捷的才思、拼搏的精神、勤奋的学习和扎实的实践,在我国感染性疾病领域卓有建树。她在临床诊断方面,特别是不明原因发热诊断中所展示的高超技术,常令同道赞叹不已,被称为疑难病例的“活字典”。

2023年7月1日,王爱霞教授永远地离开了这个世界。希望通过这篇稿子和这段短片,能够让大家更为直观地走进真实的王爱霞教授,感受她“简单、忙碌、果敢、心无旁骛、从容不迫”的一生。

(实习生 刘悦琪)