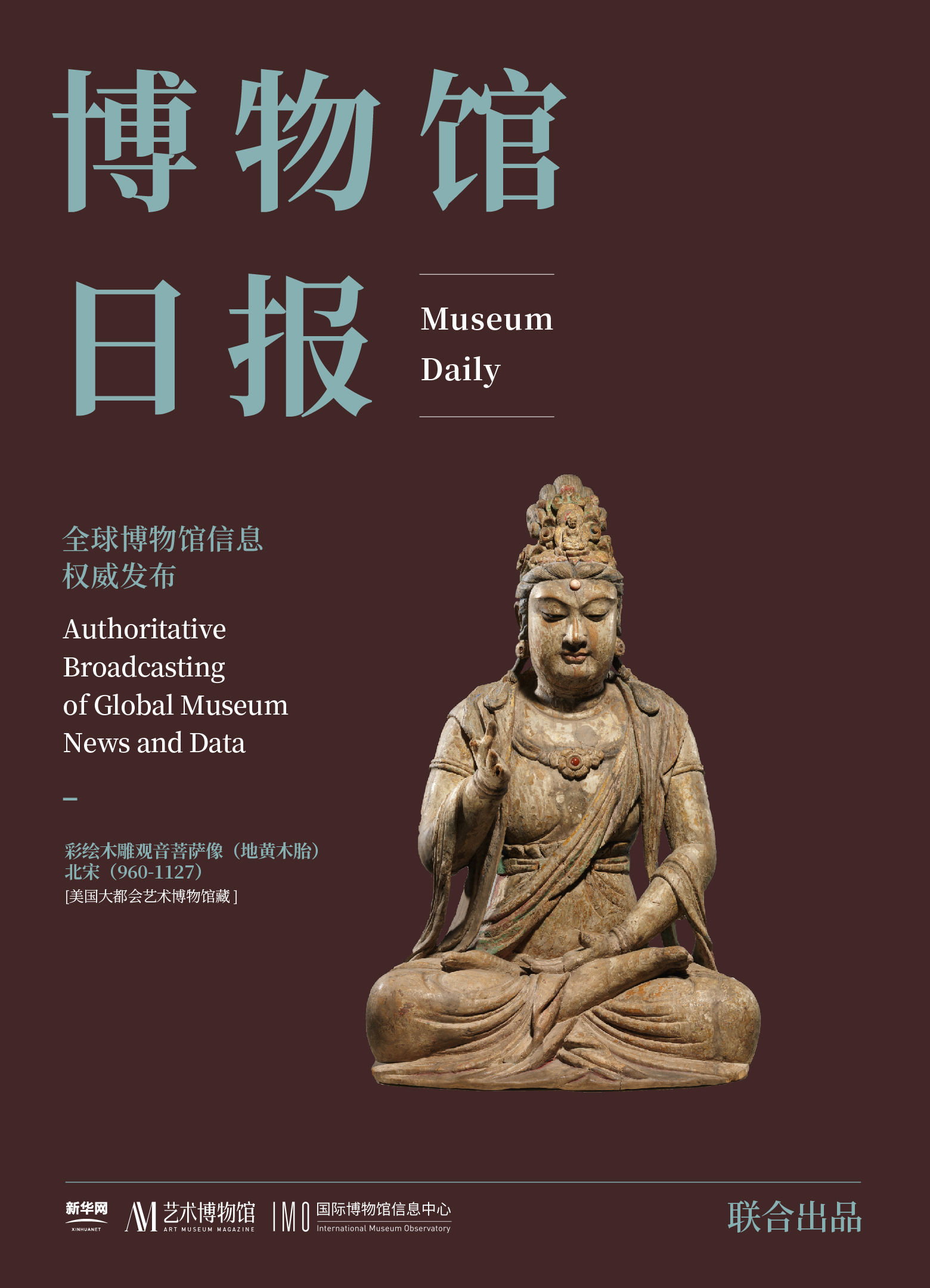

【《山西省长城保护办法》出台】近日,山西省人民政府第97次常务会议通过了《山西省长城保护办法》(以下称《办法》)。《办法》根据《中华人民共和国文物保护法》和《长城保护条例》等法律法规,结合山西实际制定,适用于山西省内长城的保护、管理、研究和利用等活动。《办法》分为总则、保护管理、研究利用、监督检查、法律责任及附则六章,共三十七条。该《办法》自2021年4月1日起实施。

【中共一大会址纪念馆修缮进入“精雕细琢”阶段】2021年2月16日,“留沪过年”的20余位技术骨干已在中共一大会址纪念馆修缮现场复工,为中共一大会址纪念馆这栋典型的石库门建筑“精雕细琢”,工作进入了最后的面漆施工阶段。按照计划,纪念馆已经完成了整个修缮工作的85%,将在建党百年之时重新开门迎客。 纪念馆外立面修缮已基本完成(图片来源:中新网)

纪念馆外立面修缮已基本完成(图片来源:中新网)

【法国佩皮尼昂博物馆重开遭法院制止】2021年2月15日,法国蒙彼利埃行政法院宣判,根据法国政府2020年10月29日关闭全国博物馆和文化场所的政令,中止执行佩皮尼昂市长允许该市四家博物馆重开的命令。这四家博物馆是约瑟夫·布依格钱币与奖章博物馆(Musée des monnaies et médailles Joseph Puig)、自然史博物馆(Muséum d'histoire naturelle)、亚森特·里戈博物馆(Musée Hyacinthe Rigaud)和派拉尔宅邸博物馆(musée de la Casa Pairal)。法官认为,市长无权自行重开博物馆,这样的举动有质疑法国总理决策的嫌疑。佩皮尼昂市长路易·阿里约(Louis Aliot)于2月8日下令允许四家博物馆重开,这导致法国中央政府驻当地代表向行政法院起诉,以阻止命令的执行。市长辩称佩皮尼昂所在地区不属于感染程度最高的区域,地方政府因此有权判断一项措施是否危险,他对法院的判决表示了遗憾。

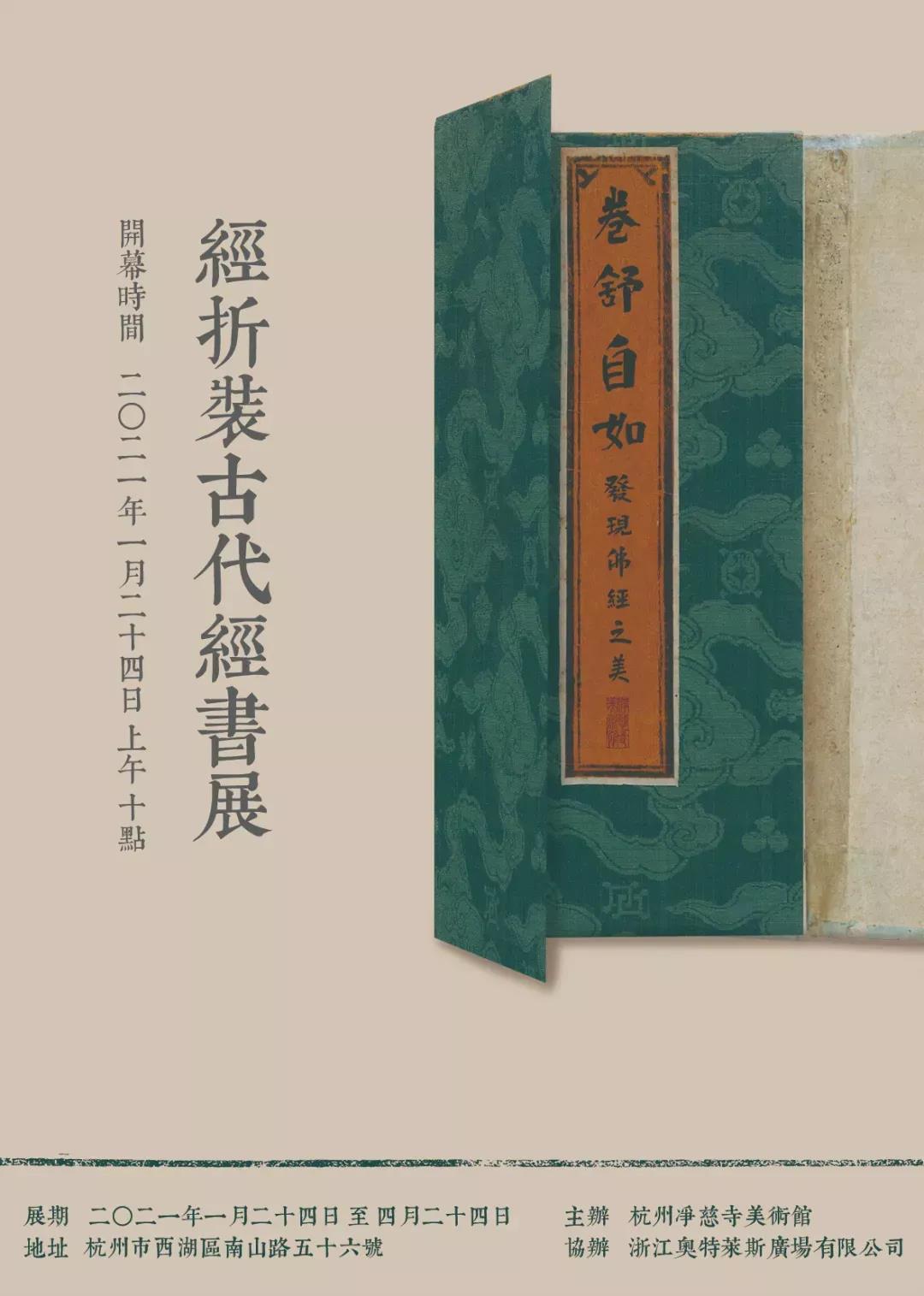

【中国】净慈寺美术馆:2021年1月24日至4月24日,“卷舒自如——经折装古代经书展”在净慈寺美术馆展出。“折子装”是中古时期流行于东亚地区的书籍装帧方式,以卷轴装为基础,将长卷正反折叠成书本形式,首末两页粘贴硬纸板或木板,这一方法最初用于佛经的装帧,因此又被称为经折装。佛教刚刚传入中国时,佛经主要依靠书写抄录,这一时期因此被称为“写经时代”,书籍装帧以卷轴装为主。唐宋时期,随着雕版印刷术的发明,人们开始印制佛经,这一时期因此被称为“刻经时代”,卷轴装亦逐渐被便于阅读的经折装取代。本次展览展出各历史时期的经折装佛教典籍共41册,展现汉传佛经与中国古籍装帧之美,展品包括明代《永乐南藏 释迦方志》、宋代《毗卢藏 大正句王经》、清代《妙法莲华经七卷》等。 “卷舒自如——经折装古代经书展”海报(图片来源:中国美术报)

“卷舒自如——经折装古代经书展”海报(图片来源:中国美术报)

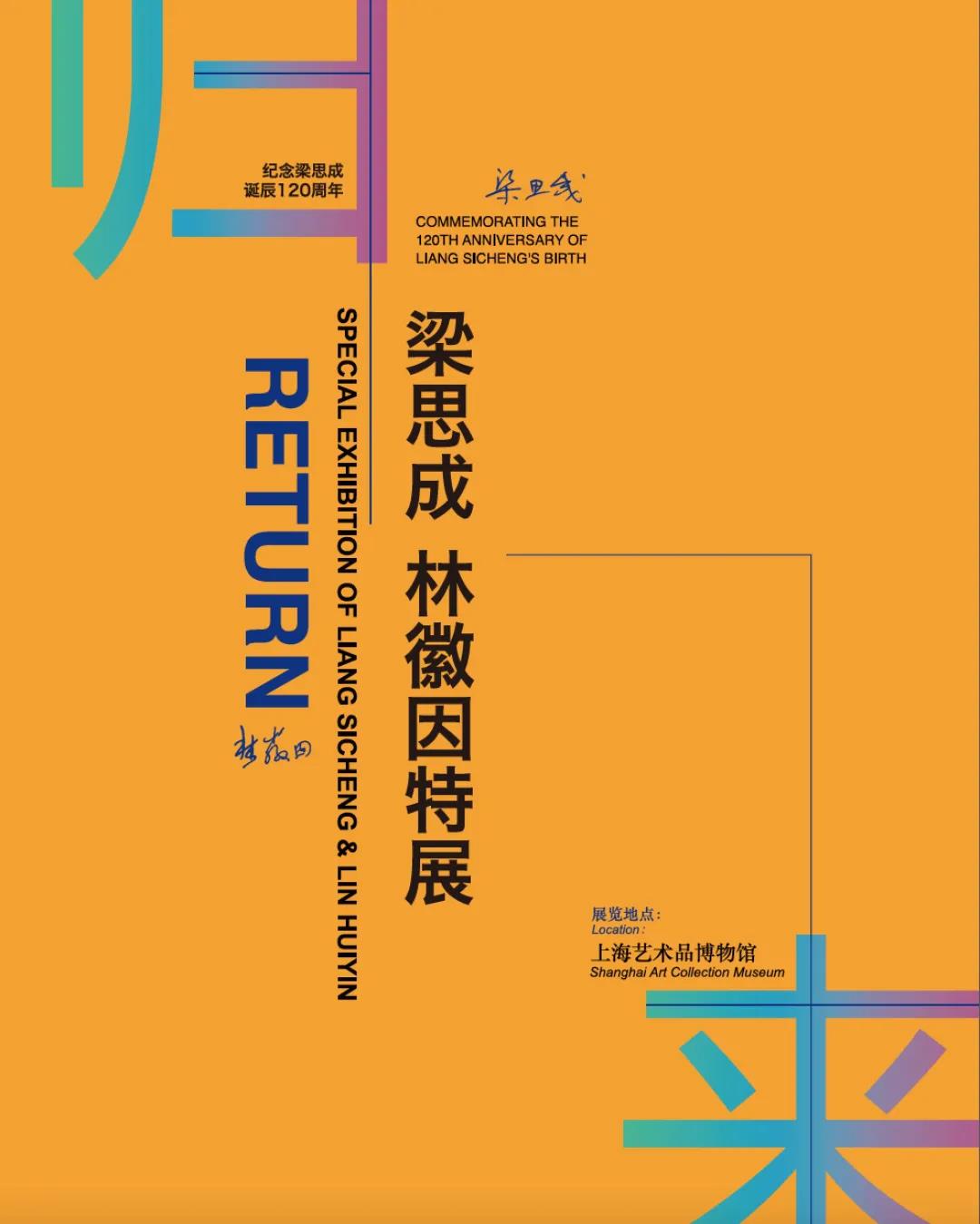

【中国】上海艺术品博物馆: 2020年12月18日至2021年5月21日,上海艺术品博物馆展出“归来·梁思成林徽因特展”。梁思成和林徽因是中国知名的建筑艺术家,毕生从事中国古代建筑的研究和建筑教育事业,系统地调查、整理、研究了中国古代建筑的历史和理论,是这一学科的开拓者和奠基者。本次展览是为了纪念梁思成诞辰120周年而举办,共分为 “父辈荣光”“中西合璧”“鲲鹏展翅”“代代绵延”四部分,突出展示梁林家族的家庭教育及家风传承。本次展览的重要展品包括梁思成与林徽因在中国驻加拿大总领事馆举行婚礼的合影、美国友人费慰梅手绘林徽因像、梁思成与林徽因的大学成绩卡等,同时,梁启超与林徽因的父亲林长民教诲后辈的书信手札也将首次展出。 “归来·梁思成林徽因特展”海报(图片来源:上海艺术品博物馆)

“归来·梁思成林徽因特展”海报(图片来源:上海艺术品博物馆)

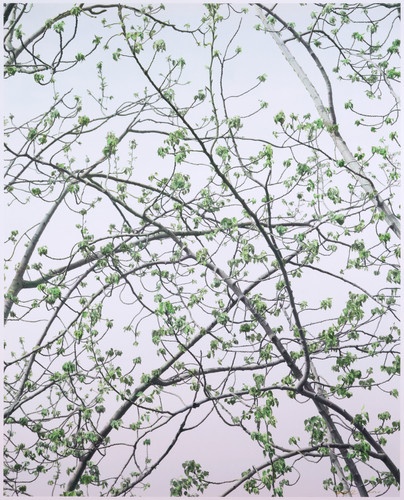

【中国】上海摄影艺术中心:2021年2月6日至5月30日,上海摄影艺术中心展出史国威个展“重·现”,展览共展出中国摄影师史国威从2006年至今的21幅作品。史国威毕业于德国多特蒙德高等摄影学院,目前在北京工作生活,他在完成拍摄后,会回到工作室在作品上作画,以改变拍摄的画面,展览因此以“重·现”为题。史国威游走于摄影与绘画两种艺术形式之间,他首先会用大画幅相机拍摄黑白照片,然后在打印出的相纸上进行上色,整个创作过程需要耗时数月。在为照片上色时,他根据自己的直觉和记忆上色,用个人化的色彩重现快门按下的瞬间。纵观史国威近年来的艺术轨迹,他的早期作品较为具象,例如《风》(2008)、《丑角》(2009)等。从2015年开始,自然成为他创作的主要题材,近年新作包括《流淌的红色》(2020)、《初春的杨树》(2020)等。

展品 初春的杨树(图片来源:iMuseum)

展品 初春的杨树(图片来源:iMuseum)

【澳大利亚】展览“马顿:澳大利亚吉他”(Maton: Australia’s Guitar)正在澳大利亚应用艺术与科学博物馆(Museum of applied arts and sciences)展出,回顾澳大利亚领军吉他制造商马顿的历程。展览通过130多把吉他展现马顿的历史,涉及70多年的音乐发展。马顿公司在成立之初制作的首批吉他型号影响了乐坛的诸多流派。出生于墨尔本的爵士音乐家、木工教师和制琴师比尔·梅(Bill May)于1946年创建了马顿,并成为澳大利亚吉他制造的先驱。从梅车库里的一个小作坊开始,马顿克服重重困难取得了成功,至今已经推出了200多个吉他型号。这次展览的亮点是“轻松节奏”(The Easybeats)乐队的吉他手哈里·万达(Harry Vanda)的马顿吉他,他用这把吉他创作了《星期五在我的脑海里》(Friday on My Mind)这首歌。一同展出的还有汤米·伊曼纽尔(Tommy Emmanuel)的第一把马顿吉他;比尔·梅制作的第一把马顿吉他;一些最稀有的澳大利亚吉他,以及在澳大利亚爵士乐、民谣、摇滚和乡村音乐全盛时期使用的乐器和音频放大器。通过展示为汤米·伊曼纽尔和狄塞尔(Diesel)等澳大利亚音乐偶像定制的吉他,展览揭示马顿受到许多澳大利亚乃至全球艺术家青睐的秘诀。展览中呈现的马顿吉他、尤克里里等是乐器收藏家瓦迪·哈那(Wadih Hanna)的藏品。展览将持续至2021年5月2日。 Image: Zan Wimberley

Image: Zan Wimberley

【上海博物馆学院推出“八千年之恋:古代玉器玩家的审美变迁”亲子课程】上海博物馆学院将于2021年3月14日在中国古代玉器馆推出“八千年之恋:古代玉器玩家的审美变迁”亲子课程。在远古时期,人们认为玉可以沟通神灵,在人和神当中搭建桥梁,早期纹饰都是神人纹等抽象的装饰。到了商周时期,玉器走下神坛,融入了青铜器的祭祀礼仪中,让人们感受到了礼器的魅力。从战汉开始,玉器逐渐作为衣服上的配饰,大量出现在王宫贵族的生活和随葬品当中,身份再一次完成转变且持续时间冗长,经过金元的过渡,明清世俗的把件和装饰成为玉器发展的巅峰时期。在这数千年角色的变换之中,中国人对玉器的审美到底受到了何种影响和变化,上海博物馆学院将在课程中一一为观众揭开谜团。 “八千年之恋:古代玉器玩家的审美变迁”亲子课程海报(图片来源:上海博物馆学院)

“八千年之恋:古代玉器玩家的审美变迁”亲子课程海报(图片来源:上海博物馆学院)

【《栎阳陶文》新书发布】由中国社会科学院考古研究所、西安市文物保护考古研究院编著的《栎阳陶文》已于近日出版。本书系统公布了截至2018年底在栎阳考古中获得的全部陶文,以图录形式刊布陶文所在器物照片、陶文照片和拓片,并介绍陶文的出土情况、相关背景等,对秦汉考古、古代印章制度、秦汉生产管理制度研究等具有重要价值。 《栎阳陶文》封面(图片来源:社科院考古所中国考古网)

《栎阳陶文》封面(图片来源:社科院考古所中国考古网)

【盘铁 南通博物苑】这件盘铁于1975年4月在南通杨家港出土。盘铁是古代重要的煎盐工具,为了限制私盐生产,盘铁为官府铸造,形状不一。煎盐时拼合成直径大约4米的大盘,称为“牢盆”。使用时在下方砌灶燃柴,将铁烧热后,浇上盐卤以成盐它的表面有严重锈迹,部分剥落。盘铁为研究古代南通地区盐业文化和经济社会发展提供了宝贵的资料。

总策划:孙巍、李万万、陈立群

项目管理:高振华、刘诗婷、马琳

新闻编辑:倪悦洋、胡甜甜

创意总监:蒋杰、包佩佩、杨陈思婕

编辑助理:袁明夏、裴冰惠、曹雅馨、杜欣桐