图源:安吉发布

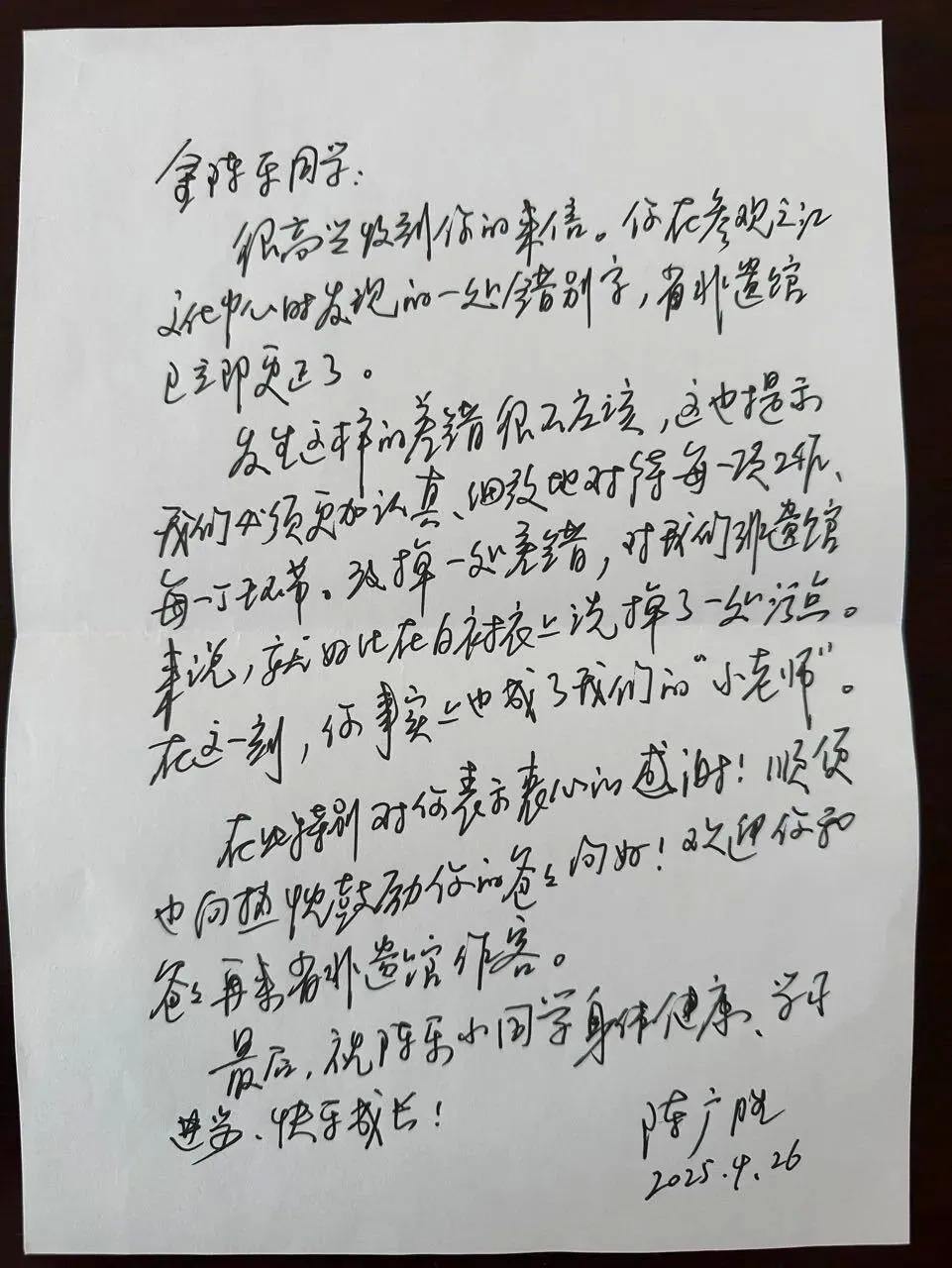

一封小学生来信,牵出一段“一字之师”的佳话。近日,浙江安吉安城小学五年级学生金陈乐与浙江省文化广电和旅游厅厅长陈广胜的互动引发热议。金同学在参观之江文化中心非遗馆时,发现戏曲展板“窑旦手又腰”中的“又”字应为叉,遂写信向陈广胜指出错误。没过多久,金陈乐就收到了回信,陈广胜厅长在回信中表示,馆内错别字已立即更正,并亲切称金陈乐为“小老师”,还热情邀请金家父子二人重游非遗馆。

说到“一字之师”,不得不提个老典故。当年诗人齐己写了“前村深雪里,昨夜数枝开”,好友郑谷琢磨半天,说“数枝”不如“一枝”妙,这一改,让郑谷成了流芳千古的“一字之师”。如今小金同学指着展板纠错,和千年前的故事隔空呼应,文化的传承就是这么有意思 ——不管过了多久,总有人对文字、对历史铆足了认真劲儿,让今天的人们不只看到文字的修正发展,更看到浙江文化人守护文明根脉的谦卑之心。

实际上,浙江文化人展现的谦逊姿态,从骨子里透着江南文化的包容气派。从古至今,这片土地始终保持着海纳百川的胸襟:王阳明龙场悟道时向山民请教,黄宗羲著书立说时倾听农人谚语。如今非遗馆里改个错别字,岂是小事?这分明是文化机构敞开大门,邀请百姓共同“办大事”的气魄。当专家放下架子,当权威听得进百姓实话,文化才能真正活起来、传下去。

陈厅长在回信中称金同学为“小老师”,这个亲切的称谓打破了官民之间的壁垒,折射出浙江文化场域特有的亲民温度。在数字化治理日益普及的今天,这封手写回信,让人想起了浙东学派“经世致用”的老传统。从“最多跑一次”到“一封信就回应”,浙江的治理者们确实有范儿:既要科技的速度,又要人情的温度。而温度,藏在对每一个细微诉求的回应里,百姓触摸到的,不是冰冷的条文,而是带着热气的关怀。

不要以为这只是“小孩纠错”的故事,背后其实是政策和民意在“双向奔赴”。近年来,浙江大力推进文旅融合,从职能整合到平台搭建,每一步都离不开民众的参与。金同学的举动,如同一面明镜,映照出“开门办文化”的真谛:当政府以开放姿态拥抱批评,百姓的文化自觉便如春笋破土,蓬勃生长。厅长的回信,何尝不是新时代的“礼贤下士”?是对文化传承最生动的诠释。

其实在浙江,这样的暖心事一抓一大把。西湖边有游客纠正错别字,景区直接送《西湖通史》;运河畔有市民建议优化导览图,转眼就被采纳了。浙江的文化场域始终保持着“开门办文化”的姿态。这种姿态不是作秀式的表演,而是将“以人民为中心”的理念转化为一个个具体的行动,实打实地把每件小事办得漂漂亮亮,让文化发展真正实现了“从群众中来,到群众中去”。(陈江)