引言

俄乌战场已演进为21世纪军事科技革命的实景试验场,尤其是俄乌双方在无人机领域的攻防切换。每当一方取得技术突破,另一方通常会在3个月左右时间内就能拿出针对性的反制措施。这种动态平衡既加剧了目前阵地战的胶着态势,更驱动着无人机蜂群、人工智能等新质作战概念在加速实现中。2024年夏末,俄军首次在前线部署了光纤制导(Fiber-optic guided)无人机,试图建立局部技术优势;然而战场监测信息表明,乌军近期已通过声学侦测、激光击穿等手段予以反制。这种螺旋式上升的对抗现象说明:单项技术优势的窗口周期越来越短,唯有持续性的技术领先或战术创新才是获胜根本。

光纤无人机的发展背景

在过去的三年俄乌冲突中,FPV(第一人称视角)无人机凭借其小巧体型和良好隐蔽性,将侦察情报实时回传己方,为作战决策提供依据;凭借其高机动性,近距接敌并投放弹药,实施点穴式打击,有力削弱了敌方反击能力,在相当长一段时间内,FPV无人机成为左右战局的关键力量。然而,随着时间推移以及技术和战术演进,FPV无人机也开始面临新的挑战。

商用小型无人机在俄乌战场的惊艳表现,迫使双方开展无人机军备竞赛,一方面追求非对称优势,另一方面采用更多反无人机措施。在这种抗衡局面下,军事观察家发现:依靠FPV无人机摧毁一辆装甲车或坦克,2023年秋冬战役只需要2~3架足矣;而在2024年春夏季攻势中,竟需要5~6架甚至更多FPV无人机才能致其瘫痪。难道是FPV空中战术发生了陡然变化,还是对手找到了防范之术呢?

究其原因,一是对手的电子干扰能力得到了加强。众所周知,只要切断或干扰、欺骗无人机通讯和导航系统,无人机一旦中招就会失去作战能力。电子战系统是对付敌人的传统有效方法,俄乌双方都致力于使用电子干扰手段,使得操作员无法控制无人机或失去视频信号,这使得FPV无人机在面对强电磁干扰环境时显得尤为脆弱,如俄军部署的“克拉苏哈-4”等电子干扰设备,就能在作战半径35千米范围内有效干扰乌军FPV无人机的指挥通信链路。另一方面,为了应对FPV无人机对地面装甲平台的单边毁伤效能,前线也开始出现加装格栅装甲的坦克、步兵战车和装甲输送车,有效提升了这些地面装备的抗击打能力。

道高一尺,魔高一丈,为了抵御对手的电子干扰手段,双方还通过加密频段、缩短操控距离等方式增强抗干扰能力,即便如此,双方的FPV无人机仅有30%的出动成功率。双方在电磁频谱领域的博弈,显著影响了FPV无人机的作战效能,甚至重塑了无人机的战术运用模式。

2024年夏末,俄军率先在前线部署了光纤无人机,期望通过无人机与操作员之间的光纤设备传输指控命令和无人机回传的图像,提高FPV无人机的生存能力。没有了遥控信号,光纤无人机自然不受电磁环境干扰,于是可继续发挥FPV无人机的作战能力,以期形成对乌军的战场优势。

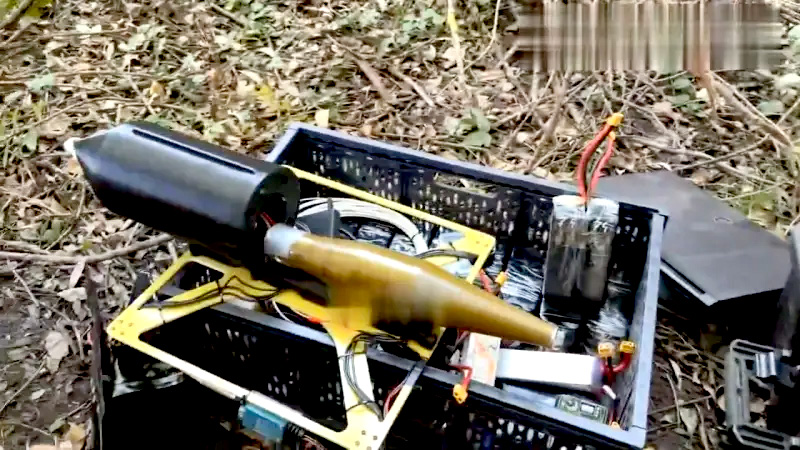

这些光纤无人机与传统的FPV基本类似,主要区别在于更大的机身框架和高容量电池,以支持在飞行过程中释放出来的数千克线缆卷筒。作战半径一般在2~20千米之间,具体航程取决于光纤线缆的长度。

武器平台配装光纤,并不是新的作战概念。比如以色列在本世纪初研发的Spike-LR2“长钉”导弹也装备了光纤通信制导系统,它可以将射手的意图以数字形式传给导弹,同时导弹导引头看到的画面以图像形式传回给射手。导弹的飞行过程中,射手可以随时修正瞄准点。由于光纤通信链的存在,射手可以看到实时图像以评估毁伤效果。据报道,乌克兰科学家很早就提出光纤无人机概念,而乌军以“光纤价格高、进而单机成本趋高”理由束之高阁,结果反被俄军拔得头筹。

光纤无人机的利与弊

俄乌战场上,光纤无人机凭借其独特的技术特性,正在逐步进入实战应用。这类无人机通过一根纤细的光纤与地面控制站实时连接,既解决了传统无线电遥控易受干扰的痛点,也带来了新的战术限制。

(一)技术优势在俄乌战场上,电磁频谱争夺已进入白热化阶段。俄军部署的“克拉苏哈”系列电子战系统可覆盖数百千米范围,而乌军使用的北约制式干扰设备同样能有效压制传统无人机信号。光纤无人机通过物理线缆传输数据,完全避开了电磁干扰的威胁。据报道,俄军使用光纤无人机在乌军强电磁压制下仍保持稳定通信,成功引导炮兵摧毁目标,这种电子隐身特性使其成为复杂电磁环境中的可靠侦察及攻击工具。

光纤的理论带宽可达100Tbps级别,远超无线电通信的极限。在顿巴斯地区城市巷战中,俄军利用光纤无人机搭载的高清光电吊舱,将建筑物内部结构、敌军火力点细节实时回传,配合AI图像识别系统,能在3秒内完成目标分类。这种实时态势感知能力,使得作战效能极大提高。

无线电信号易被截获的特性,在俄乌战场已有多起无人机被反向定位的案例,比如俄军“蔷薇”电子侦察系统曾通过分析乌军无人机遥控信号频谱,成功溯源并摧毁其控制站。光纤通信的物理隔离特性,从根本上杜绝了信号外泄风险。2024年马里乌波尔攻防战中,俄军特种部队使用光纤无人机探查地下工事时,乌军始终未能截获任何控制信号。

(二)物理链路的局限受无人机负重限制,光纤的传输距离通常不超过10千米,且线缆易受地形阻碍。在扎波罗热平原的机动战中,乌军某次使用光纤无人机执行纵深侦察时,因线缆被灌木丛缠绕而导致无人机坠毁。更严重的是,易反射阳光的线缆可能会暴露控制站位置,如2023年卢甘斯克前线,俄军通过追踪光纤轨迹,反向定位并炮击了乌军的无人机指控所。

单套光纤无人机系统(含10千米光纤卷轴)造价较高,是常规FPV无人机的6~8倍。在巴赫穆特“绞肉机”式的消耗战中,俄军通过密集的近防炮火网,日均击落5~6架乌军光纤无人机,导致其后勤难以持续补充。而传统FPV自杀无人机即便被击落,单架损失不过500美元,且后方库存充足。

光纤无人机还有一个物理缺陷。由于光纤线缆卷轴的额外负载,其螺旋桨须提供更大的动力,从而增加了噪声特征。前线部队可以依靠成熟的麦克风阵列及其视觉特征,侦测到来袭的光纤无人机。另外,开源信息表明:乌军多次通过小型的移动式雷达成功拦截俄军的光纤无人机。

极端天气也对光纤无人机有较大影响。2023年冬季,乌军在哈尔科夫方向投入的光纤无人机,因光纤在-20℃环境下脆化断裂,任务成功

率骤降至两成左右。此外,城市战中的玻璃碎片、野战环境中的建筑物与铁丝网,都可能成为割断光纤的“隐形杀手”。

为克服上述缺陷,双方都在推动技术改进。俄军研发的线缆自愈系统能在光纤断裂后自动切换备用线路;乌军则试验将光纤与无线电双模通信结合,在安全区域切换无线传输以延长作战半径。更前沿的光纤技术可将线径缩小至0.2mm,同时抗拉强度提升3倍,这类技术进步或许将重新定义城市巷战的侦察模式。

在电子战与反制手段不断升级的背景下,光纤无人机凭借独特的物理链路传输方式,在电磁信号饱和的作战场景中展现独特价值。这种通过光纤传输数据的无人机系统,既带来了技术突破,也暴露出战场适应性难题。

结束语

当电子对抗体系与常规FPV无人机陷入干扰与反干扰的博弈僵局时,俄乌战场涌现的光纤制导无人机,标志着现代战争对抗维度已从电磁频谱域延伸至物理介质通道。这一技术迁移不仅重构了电子攻防的底层逻辑,更以革命性方式诠释了无人机创新的战术价值。光纤无人机虽然可凭借光纤物理链路实现电磁静默打击与高清图像实时回传,但其线缆易损性却催生出反制战术。俄乌双方围绕光纤无人机展开的攻防迭代,也为全球军事技术演进提供着创新模板。(王立群)