北京理工大学副校长王晓峰为《中华体育精神》课程主讲嘉宾颁发特邀讲师聘书

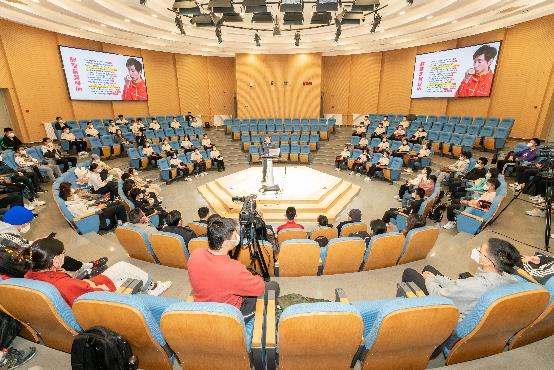

新华网北京11月16日电 为深入推进“大思政课”建设,不断完善学校体育教育课程体系,传承和发扬中华体育精神和北京冬奥精神,由北京理工大学体育部、马克思主义学院等部门联合校内外专家学者,经过精心筹备,推出全校首门体育类通识选修课《中华体育精神》,并于本学期正式对学校学生开放。

在《中华体育精神》课程上,奥运冠军林跃,多次承担奥运盛典技术保障的北理工计算机学院教授黄天羽,国家田径队队员、北理工首位国际级运动健将、2018级本科生宁潇函,分别向同学们讲述自己与体育的不解之缘。为国争光的体育故事生动传神,中华体育精神悄悄融入学子们的心中。

北京理工大学体育部主任赵汐谈到课程内涵时表示:“为国争光、无私奉献、科学求实、遵纪守法、团结协作、顽强拼搏的中华体育精神正是我们这门课的精神内涵。”

“我们就是要用自己擅长的科学理论和专业技术,确保完美呈现,确保足够精彩,确保万无一失!”课堂上,黄天羽通过分享参与北京冬奥会数字仿真工作的点点滴滴,让学子们认识到中华体育精神并不仅仅是赛场上的拼搏,广大科技工作者的不懈钻研,也是中华体育精神的重要体现。

“一根筷子易折断,十根筷子抱成团。我所取得的荣誉绝不是个人的,是整个团队的奋斗结果。”课堂上,宁潇函分享了自己求学、训练、比赛的故事,以及对中华体育精神和奥林匹克精神的理解。

北京理工大学《中华体育精神》课程设置了32学时,课程创新授课方式,将理论讲授与体育文化实践融为一体,其中理论教学16课时,文化实践16课时。课程特邀学校马克思学院副院长陈洪玲和李佳金讲师分别为同学们讲授奥林匹克精神、中华体育精神。除了课上学习理论知识外,学生们还可以亲身参与丰富多彩、趣味十足的体育实践活动,并与奥运冠军、专家学者面对面交流心得。

《中华体育精神》课程突出“体”的特色、强化“育”的成效,着力培养学生的爱国主义精神、传承中华体育精神,也是学校深化“大思政课”建设中的有力举措。

在《中华体育精神》课程文化实践单元中,设计了舞龙舞狮、旱地冰壶、排球训练和素质拓展四种形式情景教学。以舞龙舞狮体育实践为例,为了让学生能亲身感受该项目,学校专门购置了4条舞龙和10套舞狮道具,邀请学校体育部专任教师樊卓益担任教学指导,帮助学生学习最基本的舞龙舞狮动作,在中华优秀传统文化的实践中体悟中华体育精神。“通过不同的教学情境,让学生亲身体会到中华武术精神、奥运精神、女排精神和团队协作精神。”课程主讲、学校体育部教师王娟这样说。

“通过参加这门课程的学习,不仅让我们掌握了很多以前不知道的体育知识,甚至还能亲身体验,更理解了运动健儿辉煌成绩背后的努力与汗水和为国争光的拼搏精神。”2020级睿信书院本科生冯硕在课程结束后表示,“虽然我不是专业运动员,但在今后的发展成长中,中华体育精神也会是我奋进的思想动力。”

“体育不仅是育体!”学校体育部党支部书记董兆波表示,“体育教育的最终目标是以知识传授、能力培养和价值塑造‘三位一体’育人理念,来实现体魄与人格的并重,希望同学们通过学习中华体育精神,能够在日常体育活动中不仅锻炼身体,更能从自己的坚持与拼搏中,锤炼品质、升华思想,为祖国健康工作50年!”