中国戏曲学院打造大型原创京剧《迟开的山丹丹》,撷取长征途中的故事片段,借助“归队者”这一群体,生动展现红军光辉形象,深情讴歌中国共产党领导下的工农红军战士的初心与使命,诠释与彰显了信念的力量。剧目既保留了传统戏曲唱词合辙押韵的文学特征,又对唱词、念白进行了现代化创新,呈现了一出洋溢着青春特色的新编京剧现代戏。

深秋的傍晚,中国戏曲学院的排练厅里,年轻的演员们正围着导演卢宇阳讨论着“爬雪山”片段的步伐节奏,这幕场景,正是原创京剧《迟开的山丹丹》创作过程的缩影。这支平均年龄不足25岁的学生团队,带着对长征的敬畏与想象,在传统京剧的程式化表演中,寻找着红色历史与现代审美的共鸣点。

叙事革新:小切口展现大历史

湘江血战后,四名红军战士因特殊原因掉队:张秀英(分娩在即的党员)、白蓉(性格脆弱的卫生员)、柱子(率真的小号手)、老刘头(憨厚的炊事兵)。他们在归队途中营救了敌兵王有根,最终感化其加入红军。剧情通过 “掉队——互助——感化——归队” 的脉络,展现了长征路上的人性光辉与革命信念。

在搜集资料的过程中,编剧被资料中记载的一段话触动:长征中大量红军战士因伤病、分娩等原因掉队。创作团队意识到,这些“掉队者”的故事,或许与正面战场的厮杀一样能够打动人心。因此《迟开的山丹丹》摒弃了宏大叙事,以湘江血战后四位掉队红军的归队之旅为切口,构建起微观视角与宏观历史的对话。四名主角的设定颇具象征意味:临产的共产党员张秀英承载信仰与母性的双重考验,卫生员白蓉体现革命者的成长蜕变,小号手柱子为故事注入青春活力,炊事兵老刘头展现平凡中的坚守。这种角色塑造,使革命英雄回归为有血有肉的生命个体。

归队途中救治的敌兵王有根,从对立到认同的转化过程,成为革命理想感召力的最佳注脚。这种叙事通过人性救赎的戏剧张力,让观众在情感共鸣中理解红色文化的精神内核。结尾处漫山遍野的山丹丹花,既是自然意象的胜利绽放,更是革命信仰的诗意升华。

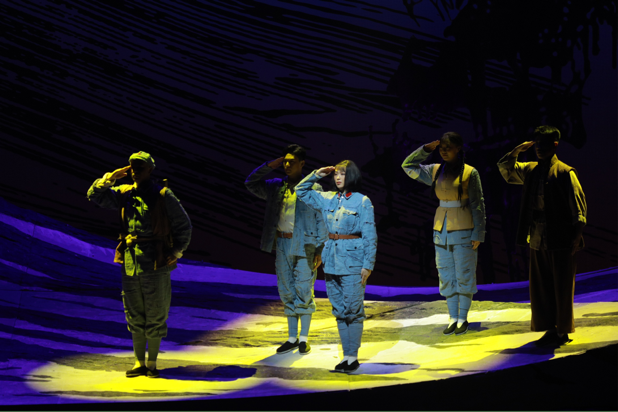

该剧照是剧中<第五场>五人挽肘而行,共入泥潭的画面

艺术融合:传统程式与现代审美的交响

原创京剧《迟开的山丹丹》在形式创新上展现出活泼的创造力。导演卢宇阳团队在保留京剧合辙押韵文学特征的基础上,大胆进行改造。

剧中将传统韵白改为京白,使台词更加通俗易懂、贴近当代语境,以口语化表达增强情感共鸣;在传统西皮、二黄基础上,融入民歌元素。在后期制作中,键盘声与京胡声此起彼伏,导演卢宇阳提出:“传统京剧的西皮流水太规整,加入民歌的拖腔,或许能让情感更绵长。就像长征路上的脚步,有急有缓,才见真章。”于是,舞台上就有了反复出现的《马桑树儿搭灯台》旋律,营造出苍凉而坚定的氛围;采用地域性音乐风格塑造小羊倌形象,使乡土气息与革命叙事完美融合。

舞台设计突破传统戏曲的虚实界限,写意的山峦剪影,展现出长征途中的艰难环境,通过多媒体技术与实景结合的布景,营造出湘江血战的惨烈、雪山草地的艰苦的氛围。灯光运用尤为出色,用冷暖色调交替强化戏剧冲突,如用炽热红光象征革命信念,用冷蓝光影烘托环境险恶。

精神传承:让长征精神照进年轻心灵

本剧成功实现了红色文化的双重编码:既保留革命叙事的庄严性,又赋予其青春化的解读。张秀英将新生儿托付老乡的抉择,将个人牺牲升华为集体信仰;白蓉从怯懦到坚定的成长,映射出革命火种的代际传递。这些情节设计,使“长征精神”不再是历史教科书中的抽象概念,而是具象化为可感可知的生命体验。

剧中甚至有很多角色与演员自我交织,每一位扮演者都将自己曾经勤学苦练的拼搏劲儿融入角色,“就像我们练身段时,哪怕摔疼了,也要咬牙再来一遍。”

该剧照为剧中<第四场>张秀英含泪忍痛托子给老乡后的告别的画面

时代对话:青年视角中的红色新声

《迟开的山丹丹》的创作团队平均年龄不足25岁,这种青春视角赋予作品独特的时代气息。学生团队以青春视角重构历史,通过创新的艺术手法吸引年轻观众。

戏剧创作过程并非一帆风顺,如何平衡传统与现代、如何让历史人物更具亲和力、如何在有限资源下完成高难度舞台设计。学生导演卢宇阳在排演过程中反复研读党史资料,将学术严谨性与艺术创造性相结合,使历史真实与艺术真实达成平衡。演员们对角色的现代性诠释,如柱子率真的肢体语言、老刘头质朴的台词表达,消解了传统戏曲与年轻观众的审美隔阂。

当《迟开的山丹丹》的大幕落下,戏台上的“山丹丹花”却在观众心中扎了根。这支年轻的创作团队用行动证明:红色题材不是简单的历史复刻,而是需要用当代人的视角去解构、去共鸣。