五十载春秋,从豫东平原到汉江之畔,从偷师学戏的懵懂少年到享誉全国的“南派豫剧小生第一人”,李华用半世纪的光阴在戏曲舞台上书写了一部传奇。他融南北剧种之精华,创独树一帜的艺术风格;他跨界创新,将传统戏曲与现代影视碰撞出火花;退休后更以传承为己任,在艺校与老年大学间奔走教学。

他参演多部剧作,分获首届文华新剧目奖、中宣部“五个一工程”奖等。这位被业界称为“梅花桩”的艺术家,脚下是扎根传统的深根,枝头是开向时代的新花。

博采众长:从乡村少年到豫剧大家

“生旦对唱如丝缠竹,许仙眉峰微蹙藏惊,白素贞眼尾笑意含慕。”5月9日上午,60岁的李华正带市艺术学校学生抠《游湖》里的对唱细节。说着,他左手虚握成“兰花指”,右手轻拂水袖,瞬间从许仙的含蓄转为白素贞的娇媚,声线也从温润的小生嗓切换为清亮的旦角调。

休息期间,李华对记者回忆起自己的学戏生涯。1965年,李华出生于豫东平原的小乡村,广播里的梆子声是他最早的艺术启蒙。1975 年,年仅十岁的他,怀揣着对戏曲懵懂而炽热的向往,毅然踏上从艺征程。进入武汉市艺术学校豫剧班主攻文武小生后,李华更是如饥似渴地摄取戏曲艺术的丰厚滋养。

课上跟戏曲老师学唱念做打,课外偷偷溜进附近的民众乐园看戏。“那时候民众乐园一天三场戏,我常‘逃票’去学,京剧、汉剧、楚剧什么都看。”李华回忆道。在武汉艺校期间,他像海绵般吸收各剧种精华。寒来暑往,练功房里挥洒的串串汗珠,舞台下默默付出的无数钻研时光,皆化作他成长道路上一块块坚实的基石。

“襄阳南北通衢、文化交融,素有‘戏窝子’之称。”李华说,到襄阳工作后,他更是精妙融合豫剧的奔放粗犷与南方剧种的细腻委婉,成为南派豫剧的代表人物之一。

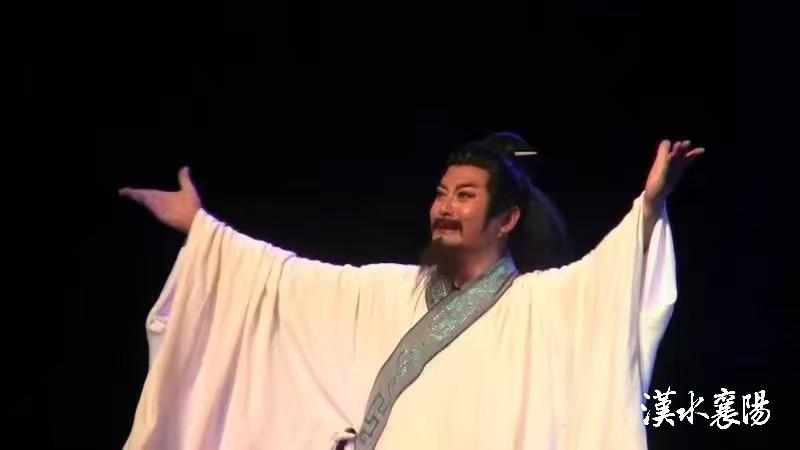

在这五十年的演艺生涯里,李华精心雕琢出众多令人难以忘怀的经典舞台形象:《穆桂英下山》中英姿飒爽的杨宗保、《清风亭》中绝望悲愤的张元秀、《抬花轿》中风趣幽默的张志成。特别是在新编历史剧《天下第一颠》中,他成功塑造宋代书法大家米芾这一角色,将米芾癫狂洒脱、才情四溢的气质展现得淋漓尽致。

跨界创新:传统戏曲的现代突围

“老实人不能演老实戏。”著名戏曲导演余笑予的这句点拨让青年时期的李华醍醐灌顶。

他在舞台上不断突破自我:与豫剧名家李金枝合作演出的原创大型现代豫剧《风流女人》获得文化部首届文华新剧目奖;在大型原创现代戏《丑嫂》中和豫剧名家张春玲联袂主演,他深入农村体验生活,塑造的“孙大赖”朴实憨厚,该剧斩获中宣部“五个一工程”奖;在襄阳花鼓戏《远山忠魂》里,他创新演绎道德模范熊子勋,让地方戏焕发新彩,让襄阳故事传播更远。

李华介绍,《丑嫂》中他巧妙运用戏曲传统“飞天十响”绝技,将男主角的愉快心情展现得酣畅淋漓,收获北京戏曲专家“丑嫂不丑,大赖不赖”的高度赞誉。

除在舞台上大放异彩,李华还积极拓展艺术领域。戏曲电影《花喜鹊》中,他饰演不孝子杨二成,与梅花奖得主王红丽搭档,用电影语言放大戏曲表演的感染力;电视剧《艳骨》里,他塑造的楚上皇一角,打破戏曲与影视的表演壁垒。2016年,在《梨园春》“中国豫剧百团争霸”青年演员电视大赛中,他代表湖北艺术家登上人民大会堂,与牛派艺术家金不换等合作《七品芝麻官》,让传统艺术绽放国家殿堂。

“戏曲要活下来,必须走进现代人的审美。”李华说。正是这种奋进与创新的精神,让他成为豫剧界的“多面手”,被同行誉为“梅花桩”——既象征其艺术根基的稳固,又赞扬他为他人铺就戏曲之路的无私。

薪火相传:从舞台到讲台、云端的忙碌

2014年退休后,李华的生活反而更加忙碌。身为国家一级演员,李华始终将戏曲传承与发展的重任扛在肩头,毫无保留地将自己多年积累的表演经验和艺术心得倾囊相授。如今,他的众多学生在各大戏曲比赛中屡获佳绩,成为戏曲艺术未来蓬勃发展的希望之星。

“退休对于我来说,是深耕戏曲传承事业的新起点。”李华说,卸任原襄阳市豫剧院副院长后,他以更加饱满的热情全身心投入到戏曲教育工作之中。上午,他准时出现在艺校,精心培育戏曲新苗;下午,则马不停蹄地赶到老年大学,耐心辅导学员。

在市艺术学校,他要求学生们一个眼神练百遍,一句唱腔磨千次。从基础的戏曲发声、咬字归韵,到复杂的身段台步、角色塑造,他亲自示范。在身段训练时,他更是严格要求,哪怕是一个细微的手势、一个转瞬即逝的眼神和一步看似平常的步伐,他都会认真纠正。他还为戏曲爱好者提供指导,助力刘一鸣夺下全国“小梅花”奖。

在市老年大学,作为特聘戏曲老师和教研室主任,针对老年学员特点设计轻松课堂,将高深戏曲知识拆解为易懂模块示范教学。在他的课堂上,老年学员们逐渐成长为能够熟练掌握基本唱腔和表演技巧,并且能自信登台的戏曲骨干,活跃于各个文化社团。由于需求旺盛,他的班级也将从2个扩至4个。

晚上,李华又打开抖音直播。直播间里,2019级学生在弹幕里刷“老师威武”,老年学员发来刚学唱段求点评,更有年轻观众询问“想学戏曲从哪开始”。“你看,这就是戏曲的生命力。”他指着抖音直播的众多观众反馈对记者说。

多年前那个逃票看戏的少年,如今正通过5G信号,把戏韵之声传向更广阔的天地。正如他所说:“我觉得艺术生命刚刚开始。如今,舞台不局限于剧场,只要有人愿意听,哪里都是传承的戏台。”

记者:张亚婷