文图/夏显虎

巫山双堰塘遗址出土的4片卜甲,被认定为西周时期早期巴人遗存物。然而,由于没有占卜灼烤的兆纹,亦无卜辞的刻写,无相关史料的记载,这批神秘现身的卜甲成为无解的“无字天书”。

从1997年开始,中科院考古所长江三峡工作队联合巫山县文管所对双堰塘遗址进行大规模发掘。双堰塘遗址在重庆市巫山县大昌镇境内,1957年被发现,确认其为峡江地区早期巴人的重要聚落遗址。(详见2023年6月2日新华网客户端【重庆文化故事】《巫山双堰塘:三峡地区早期巴人的神秘聚落》)2000年3月至6月,联合考古队再次发掘双堰塘遗址,在其东北部西周文化遗存分布最为密集的北区,这批卜甲被发掘出来。

巫山双堰塘遗址的西周中晚期卜甲,现藏于巫山县博物馆。

一

双堰塘遗址北区西邻福(田)(大)昌公路,北靠大昌镇七里村,种植有小麦、土豆、玉米、红薯和油菜等农作物。当地农人在这肥沃土地上辛勤耕耘,他们的脚下正是史家寻觅的早期巴人聚落。

考古队员揭开遗址北区耕土层,仅发现一些近现代陶瓷片、砖块、砾石、农作物根茎和其他质地的杂物。第2层为扰土层,含有一些近现代陶瓷片、砖石和其他杂物。第3至4层为淤土层,没发现任何有价值的遗存物。揭开第5A、5B层时,陶、铜、石、骨、角、牙等各种质地的西周时期遗物豁然出现,其中包括陶器残片数万片、青铜器30件、石器28件、玉器7件、骨器49件。

一件毫不显眼的龟甲和4件同样毫不显眼的卜甲就混杂在这数量庞大的西周遗物中,得益于考古专家们细心严谨的工作,这几件小小的早期巴人遗物重见天日。

龟甲混杂在475号探方内,为龟腹甲的一部分,长5.2厘米、宽4.2厘米、胎厚0.2-0.8厘米,有明显的切割整修痕迹,疑为西周时期早期巴人的占卜用具。4件卜甲分别混杂在439号、477号和429号探方内,这批卜甲的身量,都比普通香烟盒几乎小一倍。

二

439号探方还发掘出一个口径2-3.45米、深0.97米的灰坑,共清理出西周时期陶片3600多片,以及少量残骨器、残铜器和果核等,其中陶片可辨器形有花边唇沿釜(罐)、普通唇沿釜(罐)、鬲(lì,古代炊具,像鼎,足部中空,楚文化典型器物)、尖底杯(巴文化典型器物)、豆、碗、盘、壶、钵、盆、球形器、罍(léi,古代一种盛酒的容器,似壶而大,多用青铜或陶制成,楚文化典型器物)、器盖和缸等,骨器有簪、锥等,铜器有残簪等。考古学上的灰坑一般指人类居址的生活垃圾堆积坑,或储存生活用品、埋葬祭品及殉葬物的凹坑,多为自然坑洞或废弃的窖穴、水井或取土遗留的坑洞。如此数量庞大、种类繁多的生活遗弃物,说明西周时期双堰塘早期巴人聚落不但规模宏大,且生活富足多彩,出现精致的卜甲,实在情理之中。

双堰塘遗址发掘出交相混杂的鬲、罍等楚文化典型器物与尖底杯等土著巴文化典型器物,说明双堰塘早期巴人以河流为媒,与下游地区的楚文化发生着密切的交流,占卜文化流入或流出峡江地区就是在这一时代背景下发生的。

考古报告对双堰塘遗址出土的几件卜甲描述甚略:“4件有占卜痕迹的西周卜甲……类似的遗物在以往的早期巴文化遗址发掘中颇为罕见。而且,这4件卜甲的制作独树一帜,均有凿无灼且流行方形凿,其品相抑或正是代表了西周时期巴文化的占卜习俗或地方色彩。”(《重庆库区考古报告集》1991卷)

考古报告并没给出更多的信息,“天书”的解读困难重重。然而,结合广阔的时代背景,这4件神秘“天书”的破译或能打开一扇窗口。

巫山培石遗址的东周卜甲,现藏于巫山县博物馆。

三

卜甲,即中国古代占卜时用的龟腹甲。把龟甲锯削、刮磨成理想形状,再用工具在龟甲上钻出圆窝,圆窝旁边凿出菱形的凹槽,此过程称之为钻、凿。占卜时用火灼烧龟甲,然后巫师根据龟甲凿坑反面因受热而裂出的兆纹,以特有的解读方式判断人事吉凶,称为“象占”。

龟卜源于灵龟崇拜的观念,其可靠的渊源当在距今7000-9000年前的河南舞阳裴李岗文化贾湖遗址。由于龟长寿且生命力旺盛,古人认为龟能够通灵,因此取龟甲为占卜工具,用来预测未知。不过,史前卜甲与商周卜甲各有不同,商周卜甲有钻、凿、灼的痕迹,而史前卜甲并无这些痕迹。(张金平:《卜甲卜骨源流考论》)

整治龟甲之前要举行隆重的龟灵祭祀,方可将选中的龟杀死,并把杀龟所得的龟甲储藏起来,以备削、锯、刮、磨等一系列治龟程序之用。(李振峰:《甲骨卜辞与殷商时代的文学和艺术研究》)龟甲的整治,专业说法叫“攻治”,包括卜甲的取材、削、锯、切、错、刮、磨、穿孔以及钻凿等工序,以避免占卜时的杂乱无章,便于人为控制卜甲兆象的变化。

卜甲攻治的主要程序为:

1. 锯开“灵龟”的背甲和腹甲;

2. 锯掉腹甲两旁甲桥边缘上下突出部分;

3. 错磨使腹甲成齐整的弧形;

4. 去除腹甲表皮的胶质鳞片;

5. 刮平坼(chè,裂开)纹,便于显兆和刻辞;

6. 错平卜甲的高厚之处;

7. 刮磨卜甲,使全版匀平光润。

卜甲的凿,与龟腹甲的中缝左右两边相平行,从两侧斜切而下,其深处形成一条直线,但不凿穿龟甲面,火灼烤后,卜甲凿坑的反面就会出现直行的兆干(纵向裂痕)。钻,必须紧挨着凿,钻灼烤后会显示兆枝(与兆干相交的裂痕)。(宋镇豪:《殷商社会生活史》)

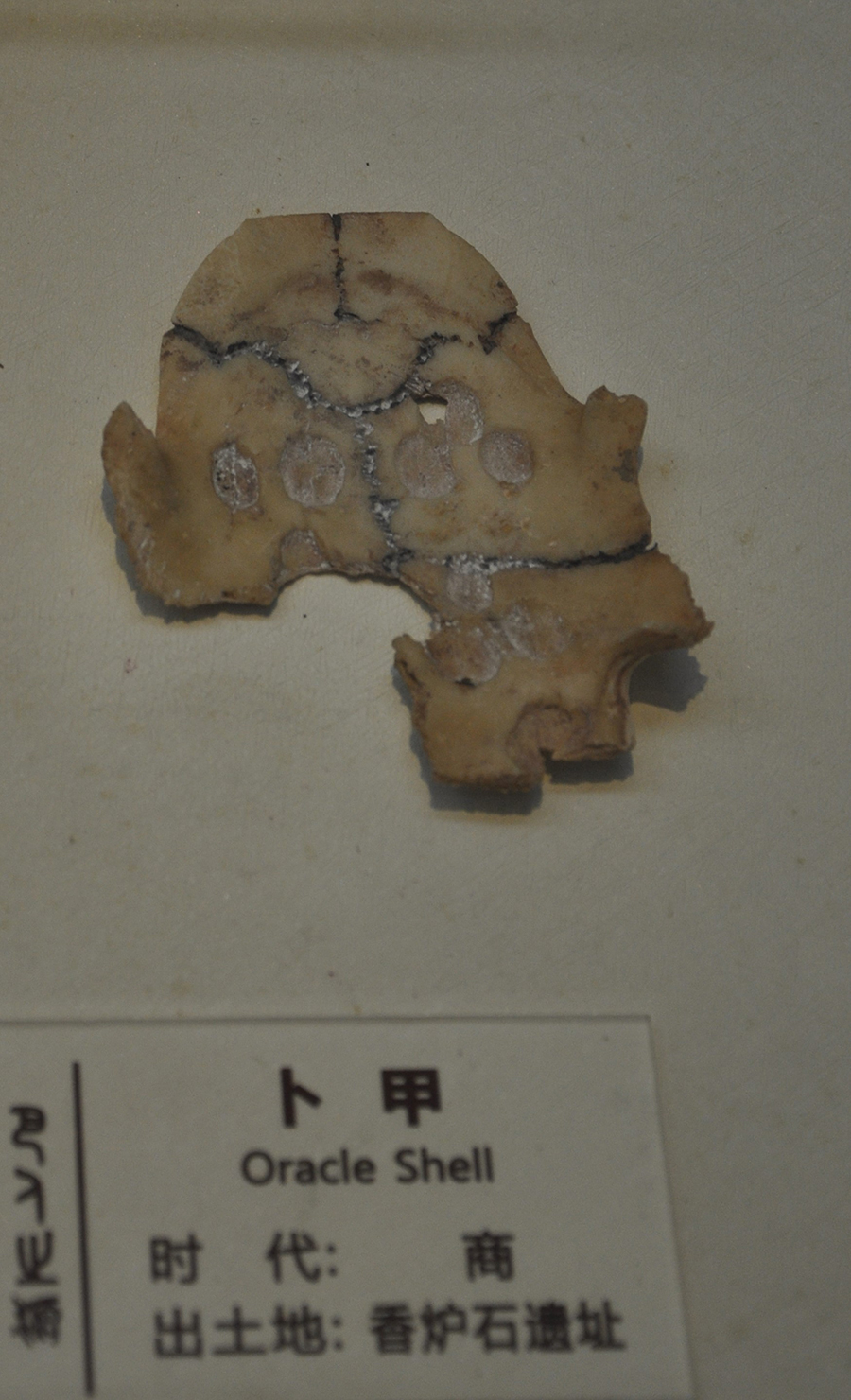

长阳香炉石遗址的商朝卜甲,现藏于湖北长阳博物馆。

四

卜甲的占卜,即用荆枝燃火,灼烧所钻凿之处,以见兆纹,然后根据兆纹判决所卜人事的吉凶。

占卜完成后,一般将所用卜甲集中存储起来,过很长一段时间后再瘗埋(yì mái,古代祭地礼仪)掉,以防卜甲被人亵渎,招致灾祸。

龟卜到两周时期依然盛行。两周的占卜机构继承自殷商,由太卜、卜师、卜人、龟人、菙(chuí,一种树,古代用其荆条烧灼龟甲凿坑进行占卜)氏、占人等各类卜官组成,是政府的重要部门。两周的卜法,包括原料的选择、龟甲的整治、钻凿、书契、贮藏等,大都同于殷商,也有一些改造。如龟甲整治,两周流行龟腹甲两面刮磨平整,并留下宽厚的边缘;龟甲钻凿,两周卜甲一律呈方形,称之为“方凿”;书契,两周书契文字一般没有商代甲骨文大,两周卜辞“字小如芝麻”。

相同的是,夏商周三代都奉事天地众神,一切事情都由占卜决定,趋吉避凶。

到战国时期,龟卜还相当流行,战国晚期,一些国家之间打仗,还要占卜问天。赵国跟燕国互殴,赵国烧灼龟甲占卜吉凶,兆象为“大吉”,赵国果然完胜。赵国另一次攻打燕国,占卜吉凶,兆象又显示“大吉”,没想到秦国乘机出兵攻赵,赵国大败。(陈绍棣:《两周风俗》,上海文艺出版社)

巫山双堰塘遗址出土的4片卜甲,其时正是两周时期,其方形凿坑,符合两周卜甲流行“方凿”的特征,说明双堰塘早期巴人聚落掌管占卜的巫师,其占卜技艺与峡江域外有莫大的关联。

地处大宁河畔的双堰塘,经大宁河水路之便,上可达两周文化的核心——关中地区,转道黄河可通达甘肃、河南、山西、山东以及更为广大的西方、北方、东方地区,下行可转道长江干流与楚文化、吴越文化和中原文化发生亲密接触,或与上游地区的蜀文化互通有无。在这广泛的文化交流之中,占卜技艺流入峡江深处的大宁河双堰塘,实乃顺理成章。由此可以想象,西周时期双堰塘早期巴人聚落施行的龟卜之术,其攻治龟甲的工艺流程、灼烤卜甲的规范以及对种种神秘兆纹的解读,当与蜀地、楚地、吴越以及黄河流域大同小异。

五

不过,由于双堰塘遗址的诸多出土文物解读尚在进行之中,其作为峡江地区早期巴人聚落的论断尚需更为丰满的信息支撑,作为早期巴人宗教信仰重要实物线索的这批卜甲,也因巴族文字的缺失、正史记载的模糊稀少,而神秘无解。它们是外地流入,还是土著巴人卜师自行攻治而成?卜师是谁?为何卜甲仅有钻凿而无灼烤痕迹?是土著巴人占卜之术的特点,还是凿而未卜?或是因故匆忙撤出双堰塘聚落而遗留下的未用卜甲……

巫山培石遗址出土了几件东周时期的卜甲,不同的是,其凿形为圆坑,而非方形。湖北长阳香炉石遗址出土的殷商时期卜甲,其凿形亦为圆坑。这两处遗址出土的卜甲,恰与双堰塘遗址出土的卜甲串联起殷商、西周、东周时期峡江地区连绵一千多年的龟卜场景,以此为窗口,当能进入神秘巴人宏阔的过往世界。