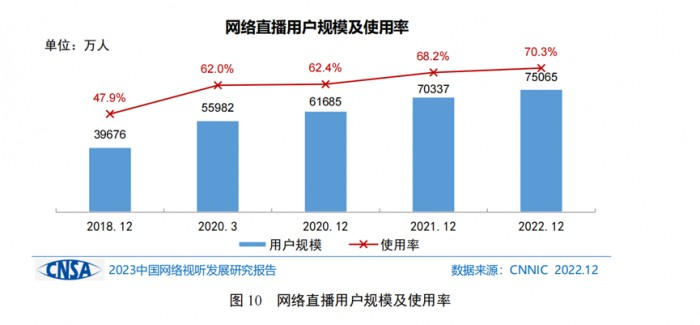

3月29日下午,《2023中国网络视听发展研究报告》(以下简称《报告》)在第十届中国网络视听大会上正式发布。《报告》中表示,2022年泛网络视听产业的市场规模为7274.4亿元,较2021年增长4.4%。其中,短视频领域市场规模为2928.3亿,占比为40.3%,是产业增量的主要来源;其次是网络直播领域,市场规模为1249.6亿,占比为17.2%,成为拉动网络视听行业市场规模的重要力量。《报告》显示,获取新闻资讯及学习相关知识成为用户收看短视频的重要原因,短视频平台已经成为网民获取新闻资讯的首要渠道。

短视频和直播助力中国传统文化传播

习近平总书记在党的二十大报告中指出,要加快推进文化强国建设,提高国家文化软实力。坚守中华文化立场,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓,加快构建中国话语和中国叙事体系,讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象。

短视频和直播是网络视听领域重要的一部分,它们以短小精悍、即时互动、多样表达的特点,呈现出丰富多彩的网络文化内容,吸引了大量的网民参与创作和观看,形成了一种新兴的文化传播态势。短视频和直播不仅让网民享受到了便捷有趣的网络生活,也让世界看到了中国的故事、中国的风貌、中国的精神,为构建人类命运共同体,增进文明互鉴和友好合作,发挥了积极的作用。

过去一年,一批优秀的非遗类账号和文化传播类账号,让优秀传统文化与现代生活场景紧密相连,赋予传统文化以新时代内涵和现代化表达,让传统文化展现出超越时空的永久魅力,推动古时的“阳春白雪”走入现代寻常百姓生活,飞向海外四面八方。

短视频和直播创作者与粉丝破屏互动

在刚刚结束的第十届中国网络视听大会上,由中国网络视听节目服务协会主办的第三届短视频和直播创作者分享会系列活动作为大会的特别活动于成都举办。活动旨在贯彻落实党的二十大精神,探索网络视听行业发展新趋势,搭建短视频和直播创作者交流合作平台,推动短视频和直播内容创新与品质提升。为充分发挥短视频在构建主流舆论格局和传播正能量方面的积极作用,也承担着传播中国精神和中国文化价值观的责任。

此次分享会系列活动旨在搭建一个交流平台,让短视频和直播创作者、非遗传统文化博主及学者与网民、粉丝进行零距离对话和互动,探讨如何通过网络视听领域对中国非遗传统文化进行创新性传承和传播。分享会系列活动包括两个主题活动:一是在成都宽窄巷子举行的“传承非遗文化交流见面会”,邀请了七位来自不同地区,不同类型的非遗传承人,同时也是短视频和直播创作者进行对话。二是在武侯祠举行的“围炉对话”,邀请了四位来自不同领域的知名文化类博主及文化学者进行对话。

致敬视听传播新力量,传承中国传统文化

在交流见面会上,七位非遗传承人分别介绍、展示了他们的故事和作品。国家级非遗制扇技艺、王星记扇传承人孙亚青为讲述了王星记百年制扇的品牌故事,展示了八十八道工序全手工打造的馆藏级“黑纸扇”;非遗茶百戏唯一代表性传承人章志峰讲述了40年来茶百戏的探索历程,现场演示了梦华录中的茶百戏,并为网络视听大会定制了一款水丹青作品,令现场的观众叹为观止;国风传承新青年、短视频创作者朱铁雄现场播放了最新制作的国风变装短视频,制作精良的视觉特效包裹着直击心底的家国情怀,让现场粉丝们大呼过瘾;非遗苏绣传承人杨雪分享了自己接触并学习苏绣这项传统文化手艺的经历,将传统手艺的刺绣与生活、时尚领域进行跨界融合,引领了新的风潮;北京京剧院花旦、跷功传承人索明芳详细介绍了京剧的发展由来以及京剧角色的特点等知识,并在现场表演了经典京剧选段《卖水》以及戏腔改编国风歌曲《雨下一整晚》,引得现场掌声不断;非遗茌平剪纸代表性传承人田田讲述了剪纸艺术从古至今的发展故事,南北派的风格特点等,并专程带来了代表祝福的作品《四季平安》,与粉丝们分享手艺技法特点;二十四伎乐IP运营官吴彦霖讲述她从零开始把一个个石刻冰冷的沉睡上千年的乐器文物慢慢变成活物,坚持用民乐作品打造四川天府名片,在内容创作上坚持以“美好的呈现的精神理念作为发展方向,希望越来越多人喜欢传统文化音乐,更多人加入到传承的队列当中。

七位非遗传承人还与现场的粉丝们进行了互动体验,让大家亲身感受到传统文化的魅力、保护与传承的决心。在活动现场,活动主办方为七位非遗传承人送上了一份致敬,致敬他们在传统文化传承中做出的重大贡献,感谢和鼓励他们通过短视频和直播的方式,向我们传播和弘扬传统文化,成为了视听界的“新力量”。

穿越千年视界人文之光,赋能传统文化新生命

3月30日下午,第十届中国网络视听大会特别活动之“第三届短视频和直播创作者年度分享会系列活动--武侯祠围炉对话:穿越视界的人文之光”(以下简称“围炉对话”)在成都武侯祠博物馆举行。

在围炉对话文化活动上,北京师范大学艺术与传媒学院副院长杨乘虎,北京电影学院文学系副教授、研究生导师、著名编剧张巍,著名作家、自媒体人六神磊磊,成都电视台影视少儿传媒中心副主任、节目主持人、成都国学推广公益大使陈岳围炉齐聚,跨界畅聊忠诚文化及视听内容的创作和传播。四位嘉宾围绕“忠诚文化如何为视频、音频创作提供文化基因”“如何让传统文化与青年群体形成更好的良性互动”等话题,与来自成都高校的大学生们进行畅聊。

用视听力量激发传统文化魅力焕新

通过第三届短视频和直播创作者分享会系列活动,向全网展示了成都作为一座历史文化名城的魅力,吸引了更多的网民的关注和赞赏;推广了以非物质文化遗产为代表的优秀传统文化的传播,做到了非遗细分领域知识的普及,提升了公众的文化素养和审美高度;搭建了一个文化交流平台,促进了学界、业界和创作者之间的合作和互动;探索了短视频和直播作为新媒体形式在传统文化传播上的优势和特点,为传统文化的内容创作提供了新的思路和方法。

通过活动的探索,短视频和直播创作者在传承非遗传统文化的内容创作上,还需注意以下几点:

1、坚持以文化为根本,尊重中国非遗传统文化的内在规律和多样性,避免对非遗传统文化的简单化、商业化或娱乐化,保持对非遗传统文化的真实性和完整性。

2、坚持以创新为动力,结合当代社会的需求和变化,探索非遗传统文化的创新性转化和发展,赋予非遗传统文化新的表现形式和内容,让非遗传统文化与时俱进,适应社会变化。

3、坚持以用户为中心,充分利用短视频和直播创作的优势和特点,提高非遗传统文化的吸引力和感染力,增强用户对非遗传统文化的参与感和认同感,激发用户对非遗传统文化的兴趣和好奇心。

4、坚持以合作为途径,加强各方面的沟通和协调,建立健全非遗传统文化的保护、传承、发展机制,形成政府、社会、平台、传承人等多方参与、共同推进的良好局面。

通过本次活动,我们能够看到,中国传统文化在短视频和直播领域的创作者传播,有以下几个方面的发展趋势:

1、短视频和直播创作将更加注重内容的质量和深度,不仅展示了非遗传统文化的外在形式,也探究非遗传统文化的内涵和价值,提升非遗传统文化的教育性和启发性。

2、短视频和直播创作将更加注重内容的多样性和广泛性,不仅涵盖各类非遗传统文化项目,也关注各地区、各民族、各群体的非遗传统文化现状和需求,反映非遗传统文化的丰富性和包容性。

3、短视频和直播创作将更加注重内容的互动性和共创性,不仅利用弹幕、评论、打赏等方式增加用户与内容之间的互动,也鼓励用户与内容之间的共创,让用户成为非遗传统文化的参与者和贡献者。

4、短视频和直播创作将更加注重内容的融合性和跨界性,不仅结合其他领域、风格、形式进行创新性转化,也结合其他平台、渠道、场景进行多元化推广,让非遗传统文化融入生活、走向未来。

让创作在网民中“热”起来,让传统文化在网络中“活”起来

通过本次短视频和直播创作者分享会系列活动,我们深刻地感受到了中国非遗传统文化在短视频创作领域中的魅力和价值。当传统文化与短视频和直播相遇,这将是一对传播界“最佳搭档”的组合,也将给文化和经济带来新的机遇。短视频和直播为传统文化展现提供了更大的“舞台”,更贴近生活,更为大众所接受,更受大众欢迎,吸引更多的创作者参与到传统文化的传承中。在当前的社会背景下,保护和发展非遗传统文化,不仅是对历史和民族的尊重和责任,也是对未来和世界的贡献和担当。传统文化属于大众,它来自大众,唯有真正回到大众的生活中,它才会“活”下去。所以,传统文化短视频创作者必须不断地进行创新,才能使传统文化在短视频的传播中“沉”下去、“热”起来、“活”起来。

网络视听是文化强国建设的重要力量,网络视听领域作为新兴的文化传播载体,有着巨大的潜力和影响力,更是弘扬主旋律、激发正能量的主力军,也肩负着传承与创新中国非遗传统文化的重要使命。我们呼吁网络视听创作者和相关人士共同努力,用心用情用技术,为非遗传统文化的保护和发展做出自己的贡献。