【《北京中轴线文化遗产保护条例》正式发布】2022年5月26日,《北京中轴线文化遗产保护条例》(以下简称《条例》)正式发布,《条例》由北京市第十五届人民代表大会常务委员会第三十九次会议于5月25日通过,并将于2022年10月1日起施行。作为北京中轴线申遗工作的“加分项”,《条例》的颁布实施是北京中轴线申遗保护工作的标志性成果,为北京中轴线文化遗产保护提供法治保障。

【《北京中轴线文化遗产保护条例》正式发布】2022年5月26日,《北京中轴线文化遗产保护条例》(以下简称《条例》)正式发布,《条例》由北京市第十五届人民代表大会常务委员会第三十九次会议于5月25日通过,并将于2022年10月1日起施行。作为北京中轴线申遗工作的“加分项”,《条例》的颁布实施是北京中轴线申遗保护工作的标志性成果,为北京中轴线文化遗产保护提供法治保障。

北京中轴线全称“北京中轴线文化遗产”,是指北端为北京鼓楼、钟楼,南端为永定门,纵贯北京老城,全长7.8公里,由古代皇家建筑、城市管理设施和居中历史道路、现代公共建筑和公共空间共同构成的城市历史建筑群。中轴线是北京老城的脊梁,代表了东方文明古都规划设计和建设的最高成就。北京市委、市政府高度重视中轴线申遗保护工作,通过制定《条例》确定和规范中轴线文化遗产的保护对象、管理体制、保护措施、传承利用等内容,提升中轴线文化遗产保护的层次和水平。北京中轴线文化遗产已被国家文物局列入《中国世界遗产预备名单》,加强对其立法保护是申报世界遗产的基本要求和必要环节。

《条例》指出的保护对象除北京中轴线外,还包括以北京中轴线为骨架对称展开的历史城廓、历史街巷、城市标志物或者标志性建筑群;依托北京中轴线标志性建筑构成的重要景观视廊;烘托北京中轴线核心地位的北京老城平缓开阔的空间形态;与北京中轴线形成和发展密切相关的历史河湖水系和水文化遗产;作为北京中轴线重要背景环境的历史文化街区和其他成片传统平房区;与北京中轴线遗产价值相关的其他不可移动文物、历史建筑、历史名园、古树名木等历史文化资源;在北京中轴线历史发展过程中形成,与其所承载价值密切相关的国家礼仪传统、城市管理传统、建造技艺传统、民俗文化传统等。

《条例》共五章三十一条,分为总则、保护规划和保护措施、传承利用和公众参与、法律责任、附则。《条例》的立法思路,一是对标国际公约关于世界文化遗产的保护要求,依法保障北京中轴线文化遗产的完整性、真实性;二是坚持科学保护、合理利用、可持续发展理念,妥善处理保护与利用的关系;三是坚持问题导向,重点解决北京中轴线文化遗产保护中的重点难点问题;四是做好与城乡规划、文物保护、历史文化名城保护等相关法律法规的衔接。

【国际郑和文史馆在马来西亚马六甲开馆】2022年5月29日,由中国郑和研究会、马六甲历史城区(鸡场街)工委会和郑和朵云轩(马六甲)艺术馆联合创立的国际郑和文史馆在马来西亚古城马六甲开馆。

国际郑和文史馆内设八大主题,结合文字图片、雕塑、船舰模型和油画等多种媒介,重现郑和当年扬帆远航的历史壮举。馆内展示的作品包括中国艺术家林春的郑和系列雕塑作品、王新循的水墨百米长卷《郑和下西洋》,以及马来西亚华人文化协会、马来西亚华人公会中央文化局、马中友好协会等机构提供的各类文史资料等。

中国驻马来西亚大使欧阳玉靖表示,文史馆的设立将推动郑和精神在海外传播,助力中国与“一带一路”沿线国家的友好交流。中国郑和研究会副会长兼秘书长孙治国致信表示,国际郑和文史馆设立的缘起是2018年国际郑和大会在马六甲的召开,此后各相关部门进行了长期的准备工作;文史馆设立的宗旨是推广郑和“和谐、和平和友好”精神,推动涉及的历史、考古和文化研究。

国际郑和文史馆内现场(图源:新华网)

【浙江云和发现距今1700多年西晋古墓】近期,浙江丽水云和县文物保护中心工作人员在日常巡查中,发现一座修建于建兴二年(公元314年),距今1700多年的西晋纪年古墓;经抢救性发掘,该墓葬共出土5件重要文物,其中金指环、青瓷虎子尤为珍贵。此次发掘,是浙西南地区西晋时期墓葬的一次重要发现,对研究西晋时期浙西南地区的经济、文化、丧葬习俗等都具有重要价值。

该西晋古墓深埋在一米至两米的厚土之下,经过连续多日抢救性发掘,西晋古墓轮廓逐渐清晰,它为券顶式砖室墓,虽在历史进程中遭到不同程度破坏,但墓制较为规整。墓葬内保存了较多完整的铭文砖,一些铭文砖上清晰刻着“建兴二年八月立”等重要文字信息,由此推断该墓葬为距今1700多年西晋时期古墓。

据考古工作人员介绍,依据此次西晋古墓的整体规制及发掘出的珍贵文物,可以判断该墓主人在当时有一定的社会地位,身份较为尊贵;这样的发现,在一定程度上反映出云和及浙西南地区西晋时期社会政治、经济、生产、生活、风俗、宗教等方面情况,具有相当重要的研究意义。

云和西晋古墓考古现场(图源:童话云和)

【英国小型博物馆获得拨款宣传科学】全英国36家小型博物馆近日获得皇家学会(Royal Society)“科学之地”(Places of Science)方案拨款,以向受众讲述本地的科学故事。该方案致力于鼓励以新颖方式探索科学,从而激发好奇心、兴趣和热情的计划,同时也促进博物馆行业的复苏。得到方案资助的计划涵盖心理健康、传染病、工程、古生物学等领域,并提供上手操作机会,令人探索和亲近科学。有的项目通过刺绣向公众讲述出身贵格会的科学家约翰·道尔顿(John Dalton)对气象学的贡献,有的通过远足令人理解羊毛贸易对达特穆尔地区的文化史的影响,有的用回收瓦片和餐具纪念某地的古生物遗产,实施项目的博物馆以这些独特方式倾诉过去和现在的科学故事。今年的很多受资助项目还积极确保其当地社群的每名成员都能参与。

“科学之地”方案鼓励博物馆以新颖有创意的方式展现科学Royal Society

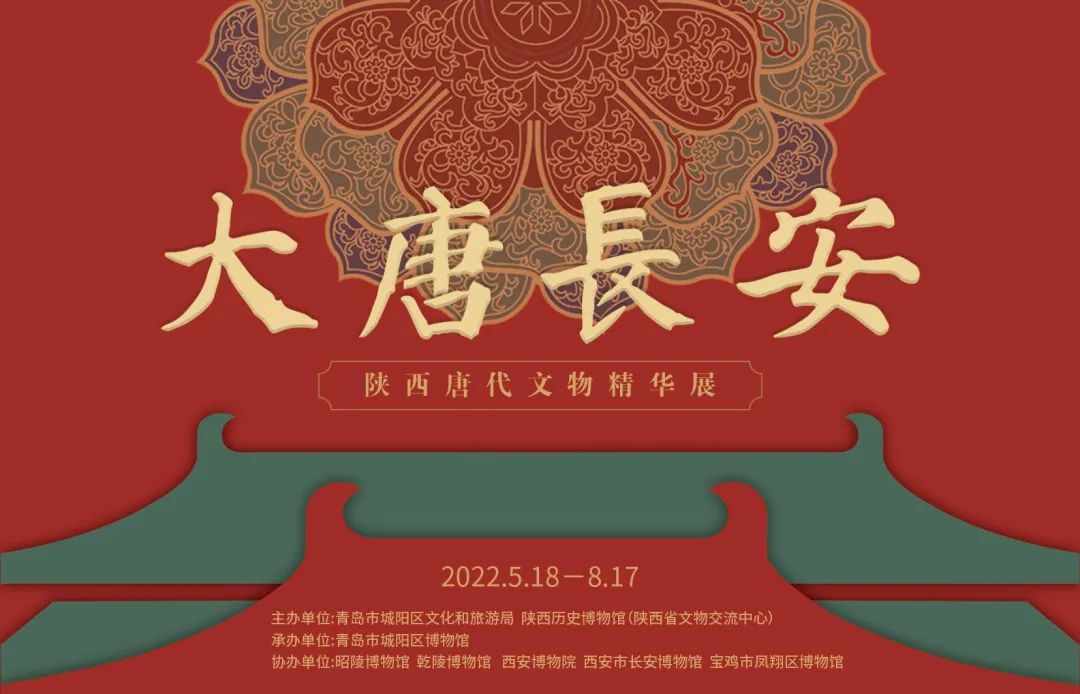

【中国】青岛市城阳博物馆:2022年5月18日,由青岛市城阳区文化和旅游局与陕西历史博物馆联合主办,青岛市城阳区博物馆承办,昭陵博物馆、乾陵博物馆、西安博物院、西安市长安博物馆、宝鸡市凤翔区博物馆联合协办的展览“大唐长安——山西唐代文物精华展”在青岛市城阳博物馆开幕。

【中国】青岛市城阳博物馆:2022年5月18日,由青岛市城阳区文化和旅游局与陕西历史博物馆联合主办,青岛市城阳区博物馆承办,昭陵博物馆、乾陵博物馆、西安博物院、西安市长安博物馆、宝鸡市凤翔区博物馆联合协办的展览“大唐长安——山西唐代文物精华展”在青岛市城阳博物馆开幕。

该展是陕西历史博物馆陈列展览部的原创展览;陕西历史博物馆作为主办方之一,负责策划组织、遴选文物、编纂大纲、组织文物运输以及辅助馆方布展等工作。作为在国内巡展的交流展之一,该展已在全国多家省市级博物馆进行巡展;于2019年11月在深圳南山博物馆首展,随后依次在沈阳故宫博物院(张氏帅府博物馆)、成都市金沙遗址博物馆、海南省博物馆等地展出。

本次展览展品来自西安博物院、乾陵博物馆、昭陵博物馆、西安市长安博物馆、宝鸡市凤翔区博物馆等单位。该展5月18日在城阳博物馆正式开展后,受到当地观众热烈好评,尤其是三彩三足罐、彩绘釉陶骑马女俑、彩绘打马球俑、白陶舞马、一佛二菩萨塔铭等文物。本次展览将持续至2022年8月17日。

展览海报(图源:文物陕西)

【中国】昆明市博物馆:2022年5月12日,由宜兴市博物馆和昆明市博物馆共同主办的“荆邑之光——宜兴历代紫砂精品展”在昆明市博物馆二楼3号展厅开幕。

此次展览,取名“荆邑之光”,意在希望以该批紫砂展品作为宜兴窑窑火的载体,带着“荆邑的光芒”走进昆明,展示、传承、分享宜兴紫砂陶文化,弘扬中华民族传统制陶技艺。宜兴古称“荆邑”,是我国著名的陶都,从新石器时代的骆驼墩遗址出土陶器算来,宜兴窑的窑火已经延烧了7000年;在明清时期,更是创烧出了紫砂壶这种独树一帜的陶艺品种,造就了宜兴的一张名片。

宜兴紫砂形态万千、包容性极强,与书画、篆刻等艺术表现形式均能完美融合,集实用性与艺术性为一体。整个展览重点展示了宜兴紫砂器型的三大基本类别;通过分类展示,既区分了不同类型紫砂器的制作工艺,更凸显出其无与伦比的观赏价值。该展览用一件件经过时间洗礼的紫砂陶器,讲述了宜兴紫砂陶从明正德年间始创,到清康熙、雍正、乾隆时期繁盛,又经历清末衰退和民国初年的“柳暗花明”的转折,直至改革开放至今复兴后“百家争鸣”的发展历程。

展览海报(图源:昆明市博物馆)

【中国】天津美术学院天纬路校区美术馆:2022年5月23日,“融聚·合和”天津美术学院2022届毕业生作品展中国画学院专场在天纬路校区美术馆如约而至。

本次展览共展出中国画学院下设中国画、书法学、中国画(书画鉴定与修复)三个专业(方向)的88名毕业生的毕业作品;展现了学生们坚守艺术理想,扎根生活、寄情笔墨、描绘时代而创作的精美作品。天津美术学院以“融聚、合和”为展览主题,即表达了新的教育理念和同心同力,又表现了一种美好的状态。透过展厅作品,观众可以看到学生们表达生活清晰、独立的视角和丰富完整的艺术语言。

展览现场(图源:艺术中国)

【中国】青岛奥林匹克帆船中心:2022年5月20日,继首次亮相深圳后,LOUIS VUITTON&展览继续其在中国的旅程,于青岛奥林匹克帆船中心呈现新姿。

LOUIS VUITTON&展览旨在呈现该品牌160多年绚丽多彩的创意交流与艺术合作史。从沉浸式入口处艺术家曹斐创作的路易·威登数字肖像,到中国传统茶具硬箱,再到中国名人在路易威登的特别定制作品,本次展览将带领观众追寻品牌独具先锋意识的创意旅程。

此次展出的180余件作品包括一系列令人叹为观止的二十世纪早期特别定制硬箱作品;由知名艺术家及设计师倾情演绎的Monogram经典手袋及合作作品;同时,完整的Artycapucines系列也将惊艳亮相,这是品牌基于Capucines手袋(以路易威登首家精品店所在街道命名的现代经典系列包款)与世界顶级当代艺术家合作的全新作品,参与其中的艺术家包括Alex Israel、Urs Fischer和曾梵志。为纪念路易·威登诞辰两百周年,此次展览亦展示了由曹斐、刘韡和张鼎等来自各文化领域的艺术家、创意人和品牌好友创作的200个特别硬箱中的精选作品。LOUIS VUITTON&展览是一次丰富的沉浸式体验,是一场令人兴奋的探索之旅,将路易威登引领的过去与未来、传统与现代、巴黎与青岛、技艺与创意之间的对话一展无余。

展览现场(图源:艺术中国)

【中国】广东科学中心:近期,由英国巴比肯艺术中心(Barbican)制作的大型国际巡展“人工智能:智进无界”正在广东科学中心热展。

该展览汇集了来自世界各地的艺术家、科学家和研究人员的作品,展览通过大量的互动和沉浸式展品、艺术装置、藏品,探讨人工智能(AI)的创意和科学发展,探索人类与技术之间关系的演变。

本次展览的展厅面积近1000平方米,展出70余组共100多件展品,分为“人工智能的梦想”“思维机器”“数据世界”“不断演进”四大展区,四个展区层层递进,在沉浸式、多感官、强互动的观展体验中,带领大家深入了解AI的高速发展。

展览海报(图源:生活艺术地图)

【美国|克利夫兰艺术博物馆】克利夫兰艺术博物馆(The Cleveland Museum of Art)自2022年4月22日至10月23日举办展览“创造紧迫感:现当代韩国艺术”(Creating Urgency: Modern and Contemporary Korean Art)。此次展览主要探讨当代韩国艺术家的作品,并探索旅居海外韩国艺术家用以表达身份认同的艺术语言。

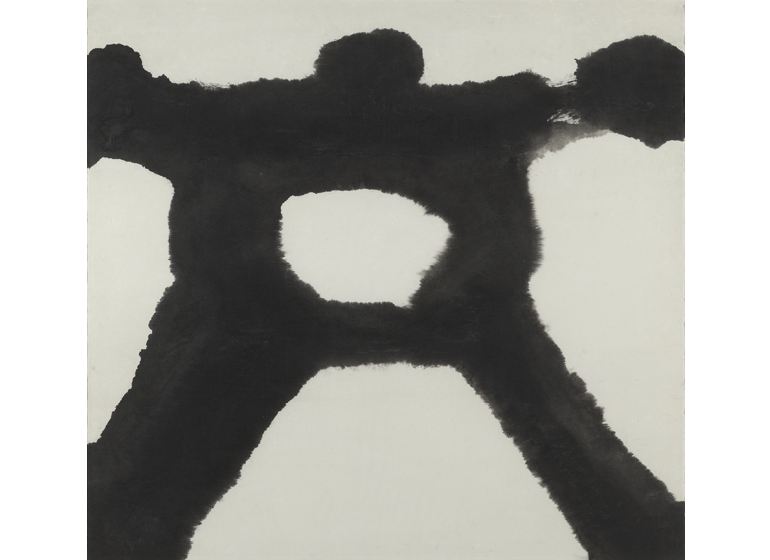

韩裔法国画家李应鲁(이응노,1904-1989)通过对非正式艺术(Art Informel,即20世纪40和50年代的法国抽象表现主义方法)的探索,重新构想了韩国传统水墨画及其常规表现方法。而旅居柏林的韩国艺术家梁慧圭(양혜규,生于1971年)则邀请观众批判性地探索身份、移民和流离失所等问题。展览精选的作品表现了每位韩国艺术家在全球艺术舞台上的经历和挑战。

徐世钰(서세옥,1929-2020)/《人》(Person)(局部)/21世纪初/尺寸:130.5x139厘米。The Cleveland Museum of Art, John L. Severance Fund, 2021.102. © The Estate of Suh Se Ok. Courtesy Lehmann Maupin, New York, Hong Kong, and London

【“明式家居艺术——对当代设计理念的启示”讲座开讲】2022年5月6日上午,由天津美术学院环境与建筑艺术学院主办的“明式家居艺术——对当代设计理念的启示”讲座在线上隆重开讲。此次讲座的主讲人是天津美术学院教授李炳训。

【“明式家居艺术——对当代设计理念的启示”讲座开讲】2022年5月6日上午,由天津美术学院环境与建筑艺术学院主办的“明式家居艺术——对当代设计理念的启示”讲座在线上隆重开讲。此次讲座的主讲人是天津美术学院教授李炳训。

在该讲座中,主讲人欲通过对明式家具艺术特征分析表达对当下环境设计领域有关中国传统文化的传承与“创新转换”话题的个人理解。中国明式家具艺术堪称世界人文艺术经典,其成就彰显了人、机、环境要素特征与自然、人文、技术的合一;同时,也充满着人文精神内涵,包括人所崇尚的生活态度与人对于生存尊严的不懈追求。

明式家具造型大方、比例适度、轮廓简练而舒展;结构科学、榫卯严密、坚固牢实;精于选材配料、重视木材本身自然纹理与色泽;雕刻、线脚处理有画龙点睛功效;辅助装饰的金属配件式样玲珑,色泽柔和。明式家具艺术给当代设计理念带来四种启示:一是传统设计文化的人文思想中人与自然的关系的可持续理念;二是表达向善、和谐的人机关系;三是工匠精神的精品意识、审美与技术合一;四是简约而自然、华丽而不奢侈生活态度。主讲人提到,要达到传承中华传统文化实现设计艺术的创新转换,须知晓传统设计思想与精神内核是什么;不能只停滞在作品外化形态表现的传承,要静下心来潜心创造精品;要达到精神上的超越,探索尚真向善的理性生活方式的设计作品。

【“艺术与科技融合视角下的交互设计实践研究”讲座开讲】2022年5月24日,由中国美术学院创新设计学院主办,中国美术学院创新设计学院研究生会协办的“艺术与科技融合视角下的交互设计实践研究”讲座在中国美术学院良渚校区7号楼110报告厅和线上隆重开讲。本次讲座的主持人为中国美术学院创新设计学院副院长李轶军,主讲人为清华大学美术学院信息艺术设计系副教授米海鹏。

在人工智能时代下,物联网不断发展,自然用户界面、有形媒体、新型交互范式等与智能硬件逐渐融合,人机交互的领域也不断拓宽。从自然的人机交互到机器人交互,再到机器人艺术,科技研发与人文关怀的结合是面向未来的新探索。机器人艺术结合了机器人控制与交互、雕塑艺术、新媒体艺术等领域,不同于传统的工业机器人及服务机器人,其更注重手与人、社会、文化的关联,这是一种运用机器人及相关技术的艺术形态。本次讲座从艺术与科学融合视角出发,以实际案例探讨当艺术与科学碰撞、传统与现代连接、人与人造物融合时,传统技艺与新兴交互技术所催生出的设计可能性。

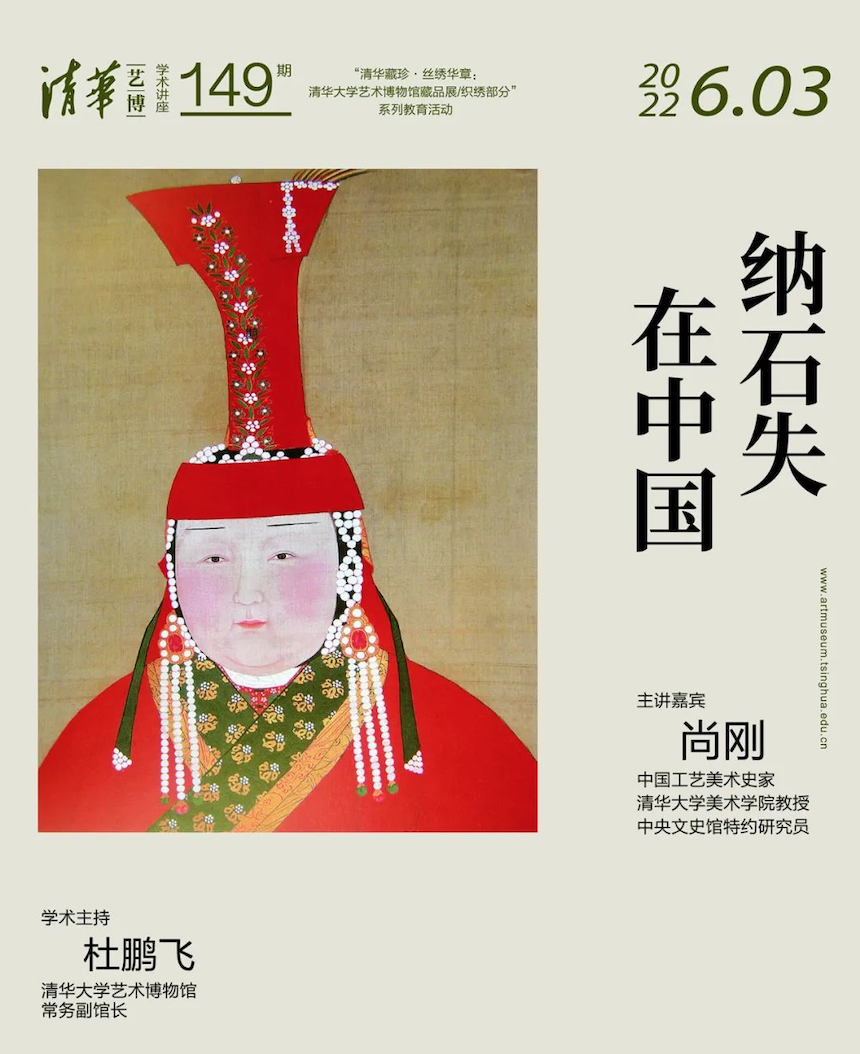

【讲座预告|纳石失在中国】2022年6月3日下午,由清华大学艺术博物馆公共教育部主办的“纳石失在中国”讲座将在线上隆重开讲。此次讲座的主持人为清华大学艺术博物馆常务副馆长杜鹏飞,主讲人是中国工艺美术史家、清华大学美术学院教授尚刚。

纳石失特指元代中国织造的西域风金锦。主讲嘉宾将分析其西域风的由来与表征,缕述它与其他中国金锦的差异,解说其尊贵地位和重大影响,讨论中国早期金锦的两个文化联系。

讲座海报(图源:清华大学艺术博物馆)

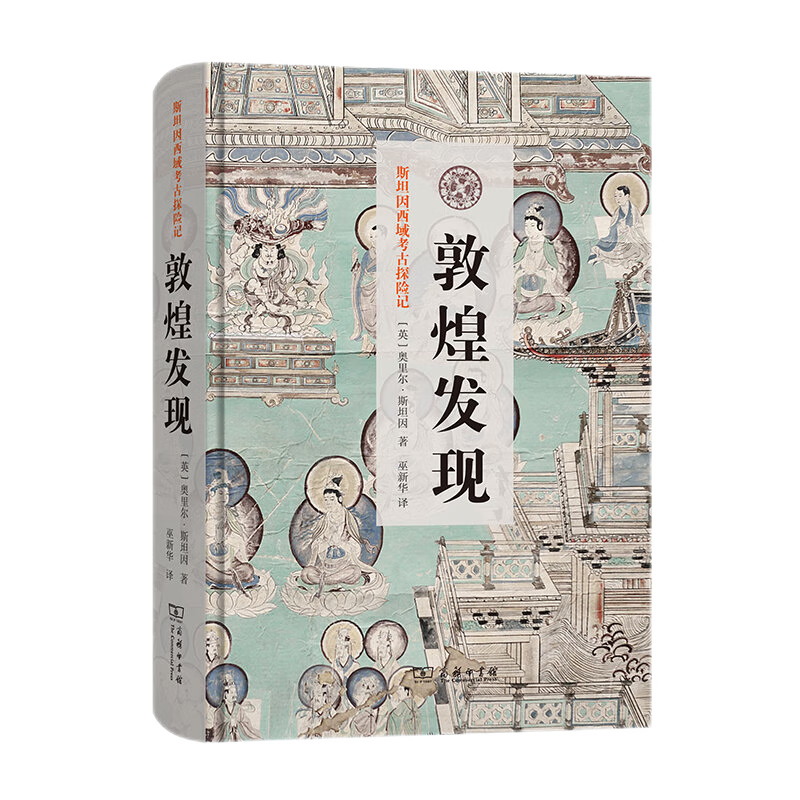

【新书发布:《敦煌发现:斯坦因西域考古探险记》】近日,由奥里尔·斯坦因著、巫新华翻译的《敦煌发现:斯坦因西域考古探险记》一书,已由商务印书馆对外出版。

本书是斯坦因根据他三次中亚探险考察与考古发掘的成果(包括研究成果)而写成的通俗纪实著作。该书事实叙述简洁而重点突出,共有约350幅图片,是读者了解古代西域以及20世纪新疆乃至中国西部英国探险活动情况不可多得的佳作。它对于中亚历史上各种问题的解读与评述得到国际学术界的认可与极高的评价。

《敦煌发现:斯坦因西域考古探险记》(图源:社科院考古所中国考古网)

【新书发布:《大唐东市文史宝典》】近期,由中国唐史学会会长、陕西师范大学历史文化学院唐史研究所教授、博士生导师杜文玉主编的《大唐东市文史宝典》一书已由西安出版社正式对外出版。

该书系统介绍了与大唐东市相关的历史文化,全方位展现唐长安城贵族生活中的衣、食、住、行,呈现了最生动的唐朝生活图景。东市虽然是唐长安城最重要的商业区域之一,但与东市相关的研究在学界少之又少;除了几篇有关长安城考古的文章和几部日本学者撰写的书籍中提到过东市以外,真正以东市为主题的论著是极少的。《大唐东市文史宝典》不仅可以使读者了解东市更加详细的情况,增加文史知识,而且可以为进一步研究东市的学者与广大读者提供丰富的资料。

《大唐东市文史宝典》(图源:唐史论丛)

真珠舍利宝幢

真珠舍利宝幢是北宋大中祥符六年(公元1013年)制作完成的一件珍贵的佛教艺术品,距今已有千年历史。顾名思义,它是用珍珠等七宝连缀起来的一个存放舍利的容器。

宝幢通高122.6厘米,发现之初,被放置于两层木函之中,主体部分由楠木制成,自下而上共分为三个部分——须弥座、佛宫、以及塔刹。须弥座,呈八方形,象征着佛教中的八方天,分三层,包括底座、须弥海及须弥山。底座的每层转角处以不同图案漆雕包角,在座阶上站立着八只跳跃飞舞的银狮子,斜面贴以形象各异的漆雕供养人像。

真珠舍利宝幢造型之优美、选材之名贵、工艺之精巧都是举世罕见的。它综合了当时木雕、描金、玉雕、串珠以及金银细工等专业技术,整个宝幢用了珍珠四万余颗,凝聚了许多能工巧匠的智慧与心血。采用虚实相生的手法、根据佛教典籍中的记载而发挥了高度丰富的想象力,设计了一个超凡脱俗庄严华贵的佛国世界,是一件不可多得的国宝级佛教艺术珍品。

从真珠舍利宝幢身上,我们可见五代、北宋时期苏州工艺美术的繁荣和精美,同时也能充分了解到五代、北宋时期吴人高度的审美水准和丰富的文化内涵。

总策划:孙巍、李万万、陈立群

项目管理:高振华、刘诗婷、马琳

新闻编辑:倪悦洋、胡甜甜、杨凌、毛文宇

创意总监:蒋杰、包佩佩、谭培培