【丝绸之路北庭故城遗址博物馆开馆】2022年7月14日,丝绸之路北庭故城遗址博物馆在新疆维吾尔自治区吉木萨尔县正式开馆。

【丝绸之路北庭故城遗址博物馆开馆】2022年7月14日,丝绸之路北庭故城遗址博物馆在新疆维吾尔自治区吉木萨尔县正式开馆。

该博物馆共分为“丝路传奇”“建政西域”“人文北庭”“北庭重生”四个展厅,围绕视频、图像和文字,呈现了古代丝绸之路的历史知识,为观众科普了丝绸之路的起源及历史演变,也通过陈列的陶尊、鸡首壶等530余件各类精品文物,让群众领略了在西域地区中原王朝对安西、北庭等军政设施的建设、利用和维护,感受了从汉到唐汉民族与各民族文化的交流与融合。

据了解,丝绸之路北庭故城遗址博物馆作为新疆第一个以丝绸之路为展陈脉络的博物馆,以北庭故城世界文化遗产为核心,将全面发挥文物资源在文化传承中的作用,更深入地挖掘文物资源的价值内涵和文化元素,让文物说话,让历史发声。

丝绸之路北庭故城遗址博物馆(图源:中国新闻网)

【福建漳州将新增一座中药文化博物馆】近日,位于福建省漳州市漳浦县的漳浦县同溢堂中药博物馆主体建筑部分已经建设完成,正在进行主展馆设计装修和园林布置;预计于2022年底竣工,2023年初正式开业。

同溢堂中药博物馆由入口广场、蕃秀园、苞符殿、主展馆、中药工艺观光车间、休闲体验区和户外本草种植区组成。建成后,该馆将成为集科研、科普和文化旅游于一体的综合性展馆,作为中医药科学和文化的教育基地,可以让更多人更好地理解中医和认识中药。

展馆将中医药崇尚自然的理念结合到博物馆展陈设计中,所用材料以自然、环保为主,博物馆改变以往全封闭式展馆的做法,保留闽南建筑天井、门廊等结构,强调自然通风采光,空间更具开放性、趣味性。

据了解,同溢堂先后获得“国家级高新技术企业”“国家级知识产权优势企业”“中国驰名商标”“创新型试点企业”“福建省科技小巨人领军企业”“福建省技术中心”等10多项荣誉称号、30多项发明专利及60多项实用新型专利,核准注册商标超过280项,连续多年荣登央视上榜品牌药企,2021年在地方纳税额超过5500万元。在市场稳健成长的同时,同溢堂积极传承推广中医药文化,同溢堂中药博物馆应运而生,并于2021年成功入选福建省工业旅游示范基地试点。

【云南典籍博物馆正式开馆】2022年7月15日,位于云南省图书馆一楼的云南典籍博物馆正式开馆。

该馆是全国第三家省级典籍博物馆,是云南省图书馆为拓展服务功能,融合图书馆与博物馆主要功能的典籍专题博物馆。首展“藏典云滇——云南珍贵古籍展”就展出了云南各时期善本、地方文献、少数民族文字古籍、名家手稿、字画等典籍精品,是云南近年来展出古籍珍本数量较多、规模较大的一次展览。

“藏典云滇——云南珍贵古籍展”分为“文明与典籍”“云南与藏典”“守护与传承”三个展区。“文明与典籍”展区是典籍科普区,借助多媒体和图文展板多种形式,展示中华典籍形态各异的文献载体、源远流长的分类历史、丰富多彩的版本类型和典雅精致的装帧形式。

第二展区“云南与藏典”分四部典籍展柜、云南历代地方文献展柜和云南少数民族古籍展柜,集中展示云南省图书馆(云南省古籍保护中心)馆藏各类珍贵古籍近百种。汉文古籍包括宋、元、明、清各代,版本类型涵盖写本、抄本、稿本、刻本、套印本、活字印本等。

第三展区“守护与传承”则是典籍守护宣传区。典籍馆还设有一个互动体验区,观众可体验古籍修复和传拓技艺。

据介绍,未来,云南典籍博物馆将逐步建成集典籍收藏、展示、研究、保护、文化传承、参观体验于一体的综合性典籍博物馆,打造为云南珍贵古籍文物收藏展示中心、研究交流中心、宣传教育中心、传承体验中心、文化休闲中心。

云南典籍博物馆揭牌(图源:博物馆圈)

【黄河·长江水生态展览馆正式对外开馆】2022年7月12日,位于内蒙古自治区首府呼和浩特市的黄河·长江水生态展览馆正式对外开馆。该展馆填补了我国北方地区水生态展示的空白。

黄河·长江水生态展览馆由内蒙古东源投资集团筹建,占地面积3000平方米,投资3000万元。展馆收集了黄河、长江流域20个省市自治区水资源保护利用方面的主要情况和资料,应用现代图像和数字技术手段,重点展示沿黄河、沿长江的水生态保护情况,沿黄河、沿长江20个省市自治区“十四五”期间保护黄河、长江具体实施的项目,黄河(内蒙古段)流经的7个盟市20个旗县保护利用黄河水资源情况,内蒙古12个盟市、103个旗县区水文水貌、水资源开发利用、水环境治理以及远景规划等内容。

此外,该展览馆还设置专门区域,展示中华民族五千年治水用水的重大工程和人物事件,普及水资源保护利用知识等,引导社会各界特别是青少年树立节约用水、珍惜水资源的观念。

内蒙古东源投资集团董事长王靖介绍,该展览馆建设过程中得到了内蒙古各级党委、政府及社会各界的大力支持,获得了大量的数据及珍贵的照片。作为内蒙古自治区最大的环保水务投资运营企业之一,东源投资集团也将以黄河·长江水生态展览馆开馆为契机,以水生态治理保护为己任,积极引导社会各界了解水、保护水、合理利用水。

黄河·长江水生态展览馆内景(图源:网易网)

【英国拨款2500万英镑鼓励绿色设计】英国艺术与人文研究理事会(AHRC)与伦敦设计博物馆(Design Museum)近日共同发起“未来观察站:设计绿色转型”项目。该项目在未来3年间开展,由艺术与人文研究理事会出资,耗资2500万英镑。该项目与设计博物馆合作实施,将对气候危机作出可持续的、包容的回应。

这笔款项将直接支持100多家高等教育机构和75家工业和地方政府合作伙伴。其中,400万英镑用于在设计博物馆进行的为期3年的“未来观察站”项目;1600万英镑在3年间用于4个绿色转型生态系统,以便刺激跨行业设计研究;300万英镑用于75个设计交流合作项目,让研究者与地方政府和企业等非学术合作伙伴协作,以应对气候危机;200万英镑用于在全英国设立50个设计加速器计划。这些计划旨在表明,对于各地社群向零排放绿色经济的转型,大学的设计研究和创新起着关键作用。设计博物馆的“未来观察站”项目致力于找到新方法,通过创新设计扭转我们对化石燃料的依赖。为配合项目,设计博物馆的展览“驻场设计研究者”将举办至9月22日。

塞缪尔·伊莱夫(Samuel Illife)的磷农场是一个海藻农场,是在设计博物馆展出的“未来观察站”项目的一部分

【中国】吴文化博物馆:2022年6月30日,由吴文化博物馆、平山郁夫丝绸之路美术馆、旅顺博物馆共同主办的“文明的样子——亚欧大陆古代文物精品展”在吴文化博物馆第一特展厅(苏州市吴中区澹台街9号)隆重开展。

【中国】吴文化博物馆:2022年6月30日,由吴文化博物馆、平山郁夫丝绸之路美术馆、旅顺博物馆共同主办的“文明的样子——亚欧大陆古代文物精品展”在吴文化博物馆第一特展厅(苏州市吴中区澹台街9号)隆重开展。

本次展览汇集来自叙利亚、阿富汗、伊朗、土耳其、意大利等亚欧国家的190件(套)文物,呈现地中海区域、亚洲西部和中部文明的形成与发展,以及各文明之间的对话、交流与互鉴。

此次展览共分“文明曙光”“多彩文明”三个部分。第一部分“文明曙光”聚焦公元前2000-前700年的早期文明,这一时期环地中海区域的人们开始尝试表达他们所思所想,在陶器上绘制世界、记录生活,以装饰纹饰、人形塑像展现信仰;同时人们也开始了对美的追求,制作出各式精美的黄金、玻璃以及铜金属饰品。

第二部分“多彩文明”呈现公元前7世纪以来亚欧文明的发展。这一阶段人们的物质创造能力得到提升,对精神世界的表达也越来越艺术化,制造的陶、金属和玻璃器等更加精美,许多艺术风格或习惯影响至今;同时帝国的产生、商业贸易中心城市的发展为亚欧大陆文明互动打下了良好的基础。

第三部分以犍陀罗艺术为切入点,展现“文明的互鉴与互融”。犍陀罗古国地处亚欧大陆交界处,是丝绸之路上的重要枢纽,南边的印度文明,北边的草原文化,东边的古代中国艺术,西边的希腊化、伊朗化风格都在这片土地上交相辉映。在犍陀罗艺术的表达中,各种艺术风格都有所展现,尤以融汇希腊雕塑风格的佛教造像艺术最具代表性。

此次展览将一直持续至2022年9月20日。

展览海报(图源:吴文化博物馆)

【中国】北京今日美术馆:2022年7月22日至2022年10月7日,由天禹和今日美术馆联合主办的瑞典超现实主义摄影师埃里克·约翰逊(Erik Johansson)中国首次大型个展“奇梦幻境”将在今日美术馆二号馆隆重开展。

此次展览将一次带来其80幅代表性超现实主义艺术作品,将打造一场酣畅淋漓的想象力之旅。展览以七大篇章为观众推开想象世界的大门,观众们可以呼吸着浪漫的气息,收获一份超越现实的快乐。此外,本次展览还将展出32幅手稿与10+个艺术作品创作花絮视频,为各位观众揭开Erik创作的秘密。

Erik与本·古森、钱伯莱恩、霍尔格·普滕等一起,被称为瑞典最受期待的摄影师。他的作品不仅诙谐幽默,还包含着讽刺、批评等意味,Erik的作品也并没有单纯停留在拍摄的层面上。在无数次的拍摄后,Erik利用PS重新组合不同的照片,用其他材料来创造的超现实主义世界,制作出让人惊叹的创意视觉。

展览海报(图源:博物馆圈)

【中国】成都金沙遗址博物馆:2022年7月20日至10月23日,由成都金沙遗址博物馆与中国(海南)南海博物馆联合主办的“神奇宝‘贝’——奇妙的贝类世界”特展即将在金沙遗址博物馆陈列馆负一楼临时展厅隆重举办。

本次展览将展出中国(海南)南海博物馆、四川博物院、四川省文物考古研究院、四川广汉三星堆博物馆、成都金沙遗址博物馆等5家文博单位馆藏的贝类标本及相关文物1200余件(套)。

本次展览创造性地将自然科普与人文历史相结合,引领观众来到海洋深处,认识海贝的栖息环境,邂逅上百种姿态各异、习性不同的贝类动物。走出海洋,不同时代、不同地域发现的贝类相关文物,则为观众展开一幅贝文化的历史画卷。

在本次展览中,三星堆遗址新一轮发掘出土的多件海贝也将首次展出,而金沙遗址出土的贝纹铜器也将罕见亮相。这件铜器外表扁平,中空结构,出土时还填充有黑色无机质,其侧面装饰有11个大小不一的贝纹图案。

展览主题海报(图源:文博圈)

【中国】深圳木星美术馆:近日,由深圳市木星美术馆主办,法国驻广州总领事馆、法国对外文化教育局、法国文化、中法文化之春提供支持的“不可见·X射线下的艺术——法国艺术家泽维尔·卢舍斯作品展”继续在深圳市福田区蓝花道6号(木星美术馆)对外展出。

此次的展览是法国当代摄影艺术家泽维尔·卢舍斯(Xavier Lucchesi)对艺术史的梳理与致敬,他用独特的方式,利用从X射线管发射出的X射线穿过经典的艺术作品,对射线衰减不同的原理,将穿过作品且携带足够信息的X射线投射到成像介质上,转化为可见的平面灰度影像及热感应影像成像,介质包括胶片、影像板、数字平板等,这一项工作是艺术家在20年前与C2RMF(法国博物馆/艺术馆研究及修复中心)达成协议,针对法国博物馆/艺术馆的藏品通过艺术家的用高科技X射线成像的手法让观众直视画面下的秘密。在本次展览中,观众可以近距离地欣赏到八位史上最伟大的艺术家的64件传世名作。

泽维尔·卢舍斯(Xavier Lucchesi)生于1959年,毕业于艾克斯马赛大学摄影专业,并发表了有关“X射线和图像”的论文。他是法国当代艺术家中唯一使用X射线进行艺术创作的艺术家。他的作品先后在巴黎的毕加索博物馆和证交所、美国的加州大学、韩国首尔摄影博物馆及许多艺术节和双年展上展出。

此次展览将一直持续至2022年7月28日。

展览海报(图源:木星美术馆)

【中国】天津滨海美术馆:近日,由天津美术学院实验艺术学院、中滨文投(天津)文化艺术有限公司联合主办,天津美术学院实验艺术学院综合艺术系承办,天津市滨海新区文化馆、天津市滨海新区文化中心投资管理有限公司提供支持的“融聚•合和:天津美术学院实验艺术学院2022综合艺术系优秀毕业作品展”继续在天津市滨海新区旭升路347号滨海美术馆三楼5号展厅对外展出。

本次展览是天津美术学院一次深化和促进艺术融入城市文化的尝试。校方也希望能够为推动天津艺术生态的构建融聚增添新的亮点和活力,强化“馆校联动”,让学子风采走出校门,为天津这座城市增添艺术魅力和人文底蕴。

实验艺术的教学思维,让参展的艺术家学子们拥有了艺术多元化形态与创新推动的思想维度。他们将自己的情感融汇在艺术创作之中,思考融合,感性与理性交织;在这样的过程中将自己的情感赋予创作的多视角,从而让创作有了多维度的表达。而这种融合的情感表达与面向社会展出的展览汇聚,这也正是本次展览主题“融聚•合和”的一次具体展现。本次展览的背后是毕业生们自身坚实的专业基础,以及对艺术情怀的执着坚守,参展作品是他们在大学学习过程中思考与探索的最好证明。

此次展览将一直持续至2022年7月24日。

展览现场(图源:BHAM)

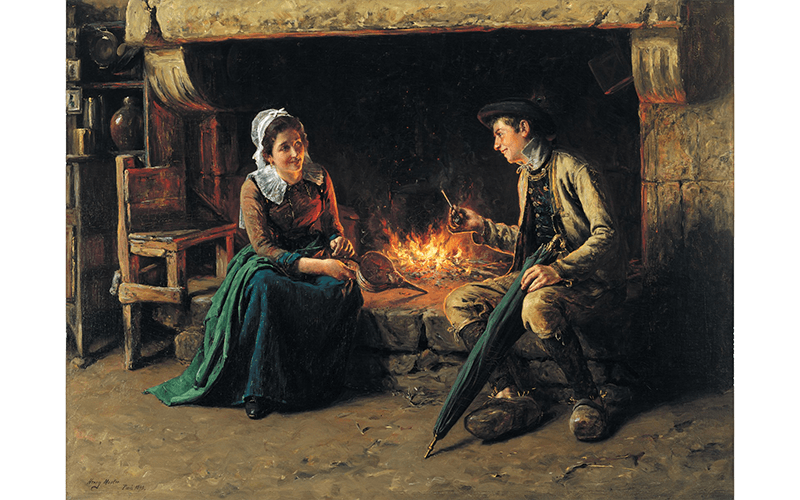

【美国|辛辛那提艺术博物馆】美国辛辛那提艺术博物馆(Cincinnati Art Museum)于6月10日至9月4日举办展览“幕后的亨利·莫斯勒:纪念辛辛那提犹太社群二百周年”(Henry Mosler Behind the Scenes: In Celebration of the Jewish Cincinnati Bicentennial)。亨利·莫斯勒(1841–1920)以细腻的叙事绘画而在19世纪晚期赢得国际声誉。他生于普鲁士的一个犹太家庭,其家人后来移居辛辛那提。莫斯勒曾描绘法国布列塔尼的日常生活,并因此在巴黎的沙龙美术展上大获成功。此次展览依托于辛辛那提艺术博物馆所藏丰富的莫斯勒作品,以及精选的借展作品,讲述这位艺术家的历程,细致展现他如何通过跨媒介的研习来拓展自己的绘画。

亨利•莫斯勒(Henry Mosler)/《壁炉一角》(The Chimney Corner)/1893年/Gift of Mrs. Samuel B. Sachs, 1928.136

【“艺术家的实验室- LOW TECH下的实验场”讲座开讲】2022年6月23日下午,由广东工业大学主办,广东工业大学艺术与设计学院承办的“艺术家的实验室- LOW TECH下的实验场”讲座在线上隆重开讲。此次讲座的主讲人是华中师范大学美术学院副院长郑达,学术主持人是广东工业大学艺术与设计学院副院长张黎,与谈嘉宾分别是广东工业大学艺术与设计学院特聘副教授纪毅与广东工业大学艺术与设计学院助理教授施晗薇。

【“艺术家的实验室- LOW TECH下的实验场”讲座开讲】2022年6月23日下午,由广东工业大学主办,广东工业大学艺术与设计学院承办的“艺术家的实验室- LOW TECH下的实验场”讲座在线上隆重开讲。此次讲座的主讲人是华中师范大学美术学院副院长郑达,学术主持人是广东工业大学艺术与设计学院副院长张黎,与谈嘉宾分别是广东工业大学艺术与设计学院特聘副教授纪毅与广东工业大学艺术与设计学院助理教授施晗薇。

此次讲座谈到,低科技艺术实验室是跨媒体艺术的试验场,我们使用理性科学工具,从实验项目出发,以研究的方式展开知识生产的艺术探索。低科技不仅仅是艺术实践的宣言,也是一种面向现实的幽默。讲座以全球范围内的艺术实验室案例作为切入点,立足于自身的创作实践和实验室的工作模式,探讨“低科技”+“艺术“+“实验室”在后疫情时代延续跨学科的研究创作范式,尤其是智能时代下如何使用自身可控的科技或技术工具,来面向当下的媒体文化与科技生态等议题,探讨“机器”“自然”与“人”的协同创作关系,也向艺术机制中的作者、观众与作品展现新的可能性;以“基于实践的研究”作为研究方法,探究研究+生产的实验室模型,来建构LOW TECH下的实验场。

该讲座还谈到,低科技艺术实验室聚焦以“机器感知”作为创作对象:机器1-机器2系列,基于机器装置艺术,从作品的智能化技术路径、作品交互体验类型的维度,分析算法和数据作为智能化艺术两个面向,呈现艺术家系统性的工作方法。

讲座海报(图源:艺术理论与哲学)

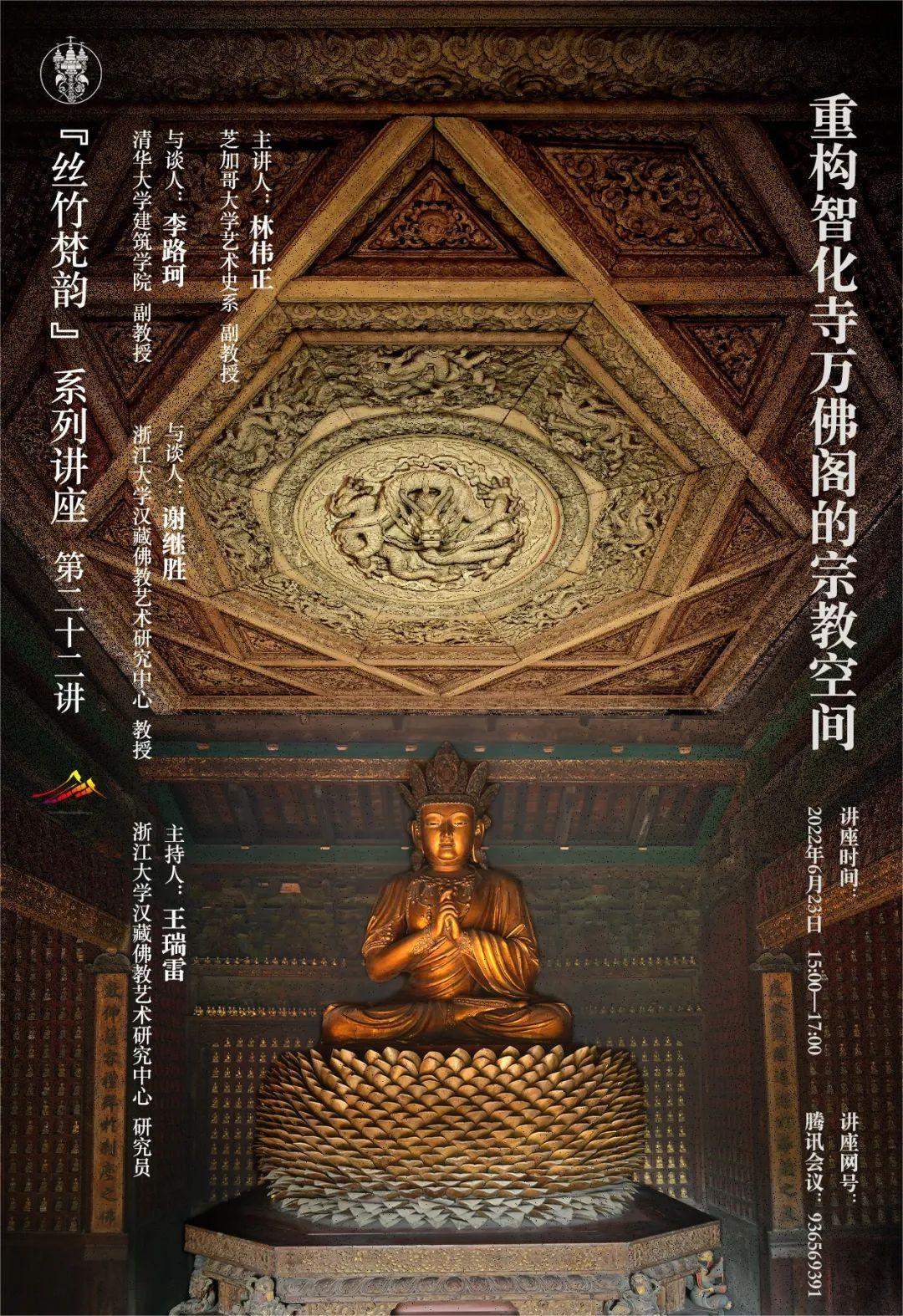

【“丝竹梵韵”系列讲座 第二十二讲“重构智化寺万佛阁的宗教空间”开讲】2022年6月23日下午,由浙江大学汉藏佛教艺术研究中心主办的“丝竹梵韵”系列讲座 第二十二讲“重构智化寺万佛阁的宗教空间”在线上隆重举行。此次讲座的主讲人是芝加哥大学艺术史系副教授林伟正,学术主持人是浙江大学汉藏佛教艺术研究中心研究员王瑞雷,与谈人分别是清华大学建筑学院副教授李路珂与浙江大学汉藏佛教艺术研究中心教授谢继胜。

北京智化寺建于明英宗正统九年(公元1444年),是迄今保存最好的明代建筑群之一,中轴线上的智化殿和如来殿为全寺中心,作为主殿的智化殿在前,实为二层楼阁的如来殿在后,形成前殿后阁的组合,符合明代佛寺布局特色。学者对于智化寺各殿宗教图像组合和意义已有所研究,但从建筑而言,佛阁与佛殿空间建构方式并不相同,智化寺的佛阁是由底层的如来殿与二层的万佛阁两个相异的空间单元组成,“叠而重层”为全寺最高建筑,如何从建筑空间的角度来理解佛阁的特殊性、以及它在佛寺中的宗教性,则还需更多深入的探究。

由此出发,本讲座主要从两个面向切入,首先从建筑面向来看,楼阁作为一种建筑体如何型塑它的内部空间?其次从宗教面向而言,楼阁建筑在寺院空间布局中又是如何运用它的特点来建构独特的宗教意义?讲座以智化寺万佛阁为例,尤其是从阁中藻井数字复原之后所呈现的宗教空间为分析对象,从而论证佛阁建筑是建构佛国境界中多重宗教图像与想象的最佳选择。

讲座海报(图源:艺术与考古文博讲座)

【“申遗:北京中轴线与传统礼乐”讲座正式开讲】2022年6月24日,北京学学术沙龙活动——文化遗产保护传承与利用系列讲座之“申遗:北京中轴线与传统礼乐”在线上隆重举行。此次讲座的主讲人是北京市劳动人民文化宫(太庙)研究室原主任,研究馆员贾福林,主持人是北京学研究基地学术委员会主任,研究员李建平,与谈人是北京学研究基地副主任,研究员张勃。

本次讲座主讲人以中国古代皇家祭祀“九坛八庙”中的天坛和太庙为解析对象,从敬天尊祖观念的源远流长、敬天尊祖与古建营造、敬天尊祖的传承等几个方面,与广大听众共同品读传统文化之精髓,理解礼乐文化之魅力,尤其理解北京中轴线所蕴含的中华礼乐文化的主要内容、历史作用、申遗价值和现代传承。

主讲人:贾福林(图源:北京学基地)

【新书发布:《聊聊考古那些事儿》】近期,由著名考古学者、教授许宏撰写,河南文艺出版社出版的《聊聊考古那些事儿》一书已正式与广大读者见面。

【新书发布:《聊聊考古那些事儿》】近期,由著名考古学者、教授许宏撰写,河南文艺出版社出版的《聊聊考古那些事儿》一书已正式与广大读者见面。

本书是一本面向广大读者,特别是考古爱好者们的入门级考古书籍。该书首先从考古人的日常工作谈起,再谈论到二里头与三星堆这样的热门考古遗址,时间从中国的上古时期到如今当下的现代时期,跨度长达数千年。作者还在本书中系统地回答了考古工作者的日常工作是怎样的、考古学家是怎么确定遗址年代的、三星堆为何突然消失等大众所关心或好奇的一系列问题。

从某种意义上来说,考古学就是一门关于垃圾的学问。考古人的发掘对象往往是废墟和垃圾堆,但是他们就能从其中探出许多宝物来。考古有啥用?考古的作用就在于考古人关心普通百姓的生活起居,一些生活细节,比如他们吃什么、用什么、扔什么;还会系统回答诸如我们是谁、我们是怎么来的这类问题等等。人的历史至少有两三百万年,如果把这两三百万年假设为24小时的话,那么到半夜11点57分之后,才进入有文字的历史。而这之外的漫长人类发展史,要想搞清它的过程,复原它的轨迹,就只能依靠考古学了。

《聊聊考古那些事儿》(图源:社科院考古所中国考古网)

【新书发布:《龙门遗粹:山西河津窑考古成果展》】近期,由王春法主编的《龙门遗粹:山西河津窑考古成果展》一书已正式由北京时代华文书局对外出版。

本书依托河津窑址出土文物150 余件(组),以及全国各地著名收藏机构的传世瓷品80 余件,分为瓷耀龙门、匠造瓷艺、瓷韵雅趣、瓷业流布四个单元,全面呈现河津窑址的考古发掘、制瓷工艺、装饰手段和人文内涵,以及制瓷业的兴衰和商品流布情况。

《龙门遗粹:山西河津窑考古成果展》(图源:社科院考古所中国考古网)

【新书出版:《考古新视野:云南地区新石器时代考古学文化研究》】近日,由云南大学历史与档案学院讲师罗伊撰写的《考古新视野:云南地区新石器时代考古学文化研究》一书已由文物出版社正式对外出版。

本书是区域考古学的基础研究。研究对象是云南地区,对应综合自然地理分区中的西南区,是一个具有热带山原特征的整体,包括今天行政区划中的云南省全境和四川省南部的凉山彝族自治州、攀枝花市。研究内容是云南地区新石器时代的考古学文化面貌,由于与青铜时代遗存密切相关,下限会适当延伸。

本书首先对云南地区内部的新石器时代考古学文化进行研究;在掌握以往考古发现与研究概况的基础上,将考古学文化区系类型划分与综合自然地理分区相结合,以点苍山-哀牢山为界,把云南地区分为2个大区共9个地理单元,分别对这9个地理单元的新石器时代考古学文化进行全面的梳理,大致排出云南地区从新、旧石器过渡阶段到青铜时代早期的序列,分区基本符合考古学文化分布的情况;然后分别以各地理单元为中心,探讨其与周边地区新石器时代考古学文化的关系。研究发现,点苍山-哀牢山以东的雅砻江下游流域、洱海地区、龙川江流域和乌蒙山西侧受藏东、川西高原和四川盆地影响较大,至青铜时代在洱海地区形成中心,滇东南地区受广西盆地和红河平原影响较大,滇池地区则受南、北文化的共同影响,至青铜时代发展成为地区中心;点苍山-哀牢山以西的怒江、澜沧江下游流域与掸邦高原、伊洛瓦底江流域关系密切,新石器时代有本地起源的可能性,但后续缺环较大,横断山区作为重要的地理通道,至青铜时代开始发挥作用。

《考古新视野:云南地区新石器时代考古学文化研究》(图源:文物出版社)

西汉 双面透雕龙凤纹玉环

1975年长沙市咸家湖陡壁山1号墓出士,青白色,局部有黄色、黑色沁。双面透雕曲缠盘绕变体飞龙,环周饰以流动飞卷的云气纹和凤鸟纹,给人以龙腾风舞、云卷云舒之动感。龙凤身躯上以浅浮雕随形琢出隐约的线条,更加增强了整器的艺术效果。该玉环反映了西汉前期高超的玉雕技艺。

总策划:孙巍、李万万、陈立群

项目管理:高振华、刘诗婷、马琳

新闻编辑:倪悦洋、胡甜甜、杨凌、毛文宇

创意总监:蒋杰、包佩佩、谭培培