文/夏显虎

三峡远古至明清时期,威胁峡江人类生存的气候灾变多次发生。环境考古发现,长江三峡及江汉平原地区距今8000年至2000年前曾发生大规模洪水5次。考古专家认为,正是这5次特大洪水的发生,导致城背溪文化、大溪文化、屈家岭文化、石家河文化以及商周文化更替,也就是特大洪水逼迫三峡先民调整生活方式以适应大洪水后新的环境,从而发生文化的明显变异。如三峡秭归朝天嘴遗址,在大溪文化期间至少发生过6次小规模洪泛事件,最后一次毁灭性洪水导致朝天嘴先民放弃世代居住的家园,携大溪文化向江北及东部丘陵地区迁移,进而与当地文化和黄河流域文化交流融合,大溪文化逐渐演变为屈家岭文化。

这些重大发现是在对三峡及江汉平原地区630处新石器遗址和商周遗址(不含墓葬)、三峡东出口及江汉平原地区古树、泥炭遗存的考古发掘研究后而获得的。其中,距今4000余年前三峡地区发生的特大洪水,与传说中的大禹治水相吻合,“夏禹时代,云阳,长江洪水暴涨,县城受损严重。”三峡黄陵庙有“禹开江治水,九载而成功,信不诬也”的碑刻,说的也是这件事。据考证,三峡黄陵庙碑刻记载的大洪水至少有9次,大禹时期洪水水位较高,远古先民只能“聚土积薪,择丘陵而居”。

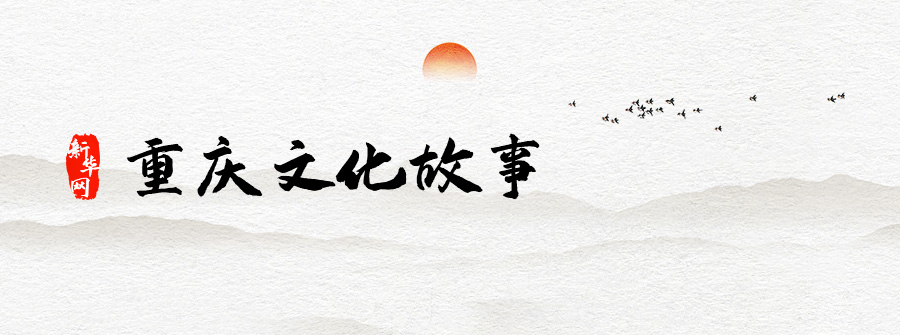

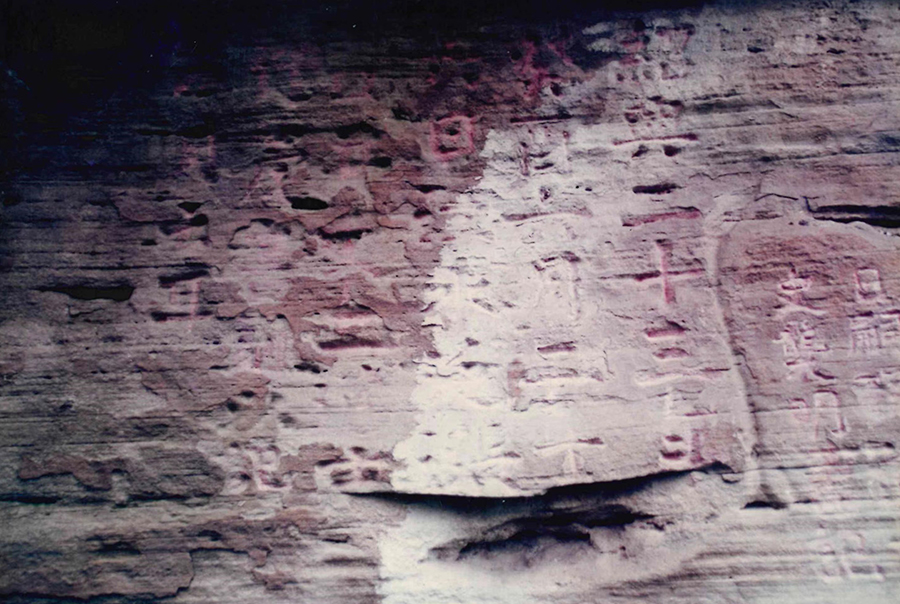

图为忠县汪家院子1153年洪水题刻,“绍兴二十三年 癸酉 六月二十六日 江水泛涨去耳 史二道士 吹篪书刻 以记岁月云耳。”(忠州博物馆供图)

文献显示,自尧夏以来,特大洪患连连发生,《史记·五帝本纪》:“帝尧六十一年,荡荡洪水滔天。”《孟子·滕文公上》:“当尧元时天下犹未平,洪水横流,泛溢于天下。”到距今3000至2850年前,我国历史时期(指有文字记载)第一次寒冷期到来,这一时期三峡地区没有异常洪水记载。距今2770至2000年前,第二暖期到来,降水偏多,三峡及江汉平原地区有洪水记载,期间特大洪水共发生3次。《汉书》载,该地区第一次大洪水发生在公元前185年,第二次发生在公元前181年,第三次发生在公元前180年夏天,“江水、汉水溢,流民万余家”。西汉时期前后6年三峡地区就发生了3次特大洪水,其对三峡沿江地区人民生产生活的打击,可以想象。《中国气象灾害大典.重庆卷》也记载了这3次特大洪水:“前185年,丰都,夏,江水溢。前181年,长江、嘉陵江两岸江水溢。前180年,长江两岸夏,江水溢,淹万余家。”

魏晋南北朝时期(220—581),三峡地区共发生特大洪水5次,其中3次属流域性。公元277年,“六月,益、凉州郡国八暴水,杀三百余人,没邸阁别仓。”

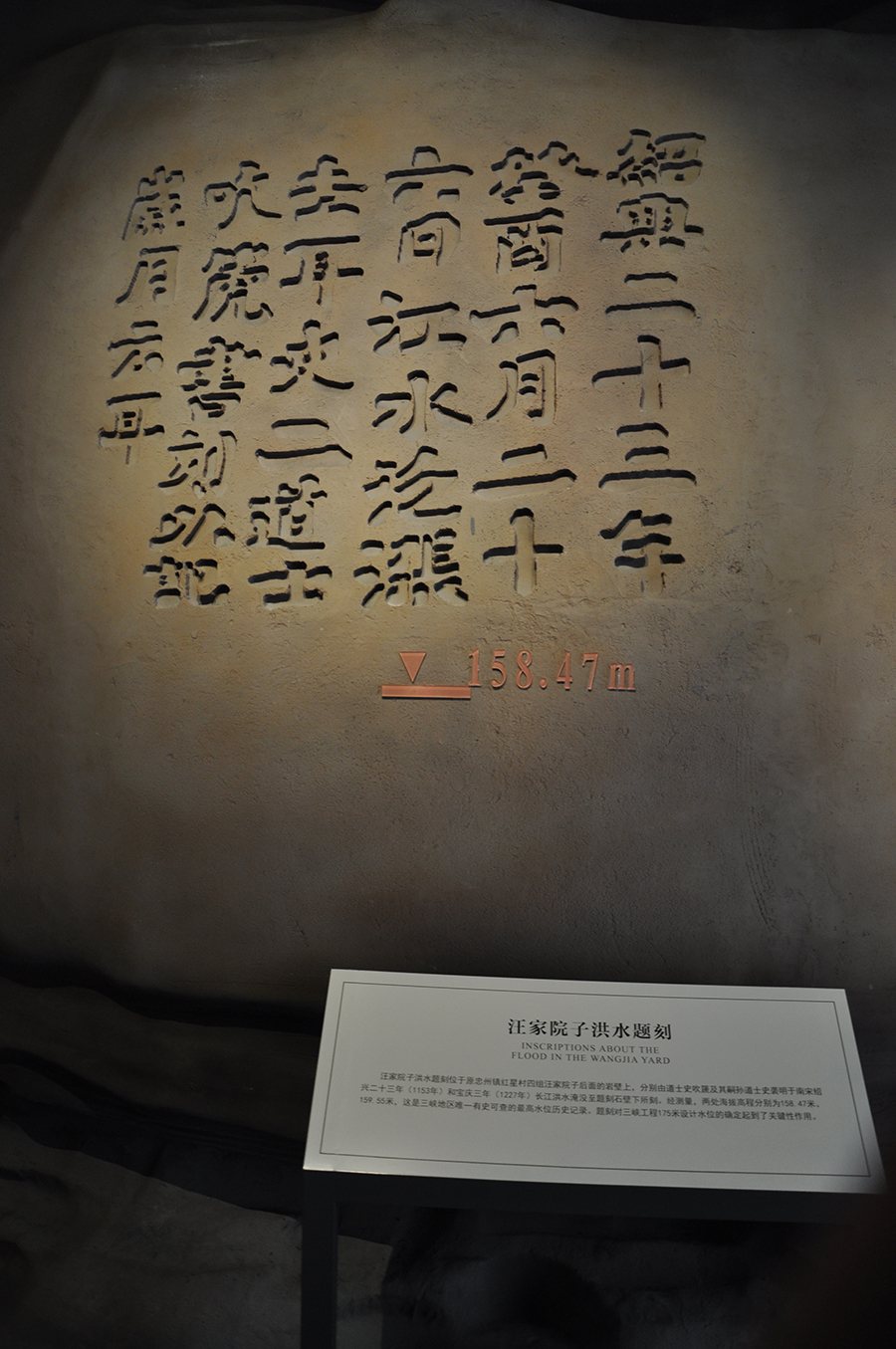

图为忠县汪家院子1227年洪水题刻,“宝庆三年 丁亥 去癸酉七十五年 水复旧痕 高三尺许 六月初十日 嗣孙道士史袭明书记。”(忠州博物馆供图)

隋唐、五代十国时期(581—960),第三暖期期间,三峡地区共发生大洪水32次,其中,唐代发生10次:

625年,临江(忠县),秋,大水。

630年,涪州,长江大水,州人于群猪滩崖下刻‘唐贞观四年水至此’八字。

635年,忠州大水。

644年,秋,梓、绵、夔州、梁山、忠州等州县大水。

648年,夏,泸、渝等州水。夏,长江大水。

650年,临江,大水。

653年,夔州、梁山、忠州,大水。长江、嘉陵江两岸,夔、忠州水。

773年,合州,丁一街一带被淹。

806年,九月,黔州大水,冲坏州府城郭。

831年,夏,嘉陵江大汛,来势猛,毁州城沿江民舍,洪水历数日始退。”

后唐时期,“933年,夔州大雨,大水漂溺居人,夔州东十五里,赤甲山崩。”

距今1000至800年前,为我国历史上第三冷期,随后进入延续100年的第四暖期(距今800至700年前),气候波动频繁,期间三峡地区共发生洪水45次,三峡各地有该时期洪水的题刻和洪痕。其中,公元1153年发生的特大洪水,忠州石刻记载洪水位高达158.47米,该碑刻记载与秭归朝天嘴和宜昌中堡岛的考古发掘结果相吻合;公元1227年的特大洪水,忠县碑刻记录洪水位达到159.99米。

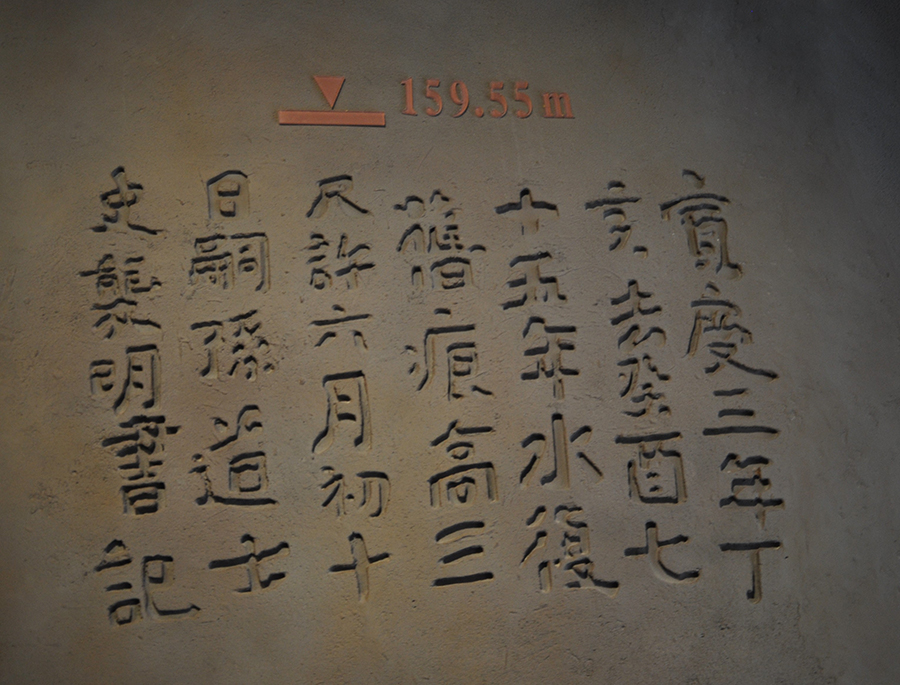

图为忠县汪家院子洪水题刻原迹。(忠州博物馆供图)

该45次大洪水中,公元972年,临江(忠县),五月,江水涨二百尺(近70米)。六月,大水,江水涨二百五十尺(近80米)。

977年,忠州八月,江涨二十五丈(约80米)。

1212年,合州大水入城,涨至州署屋梁。

1217年,六月,重庆特大洪水。

1227年,六月,重庆特大洪水,水位194米,为千年一遇。江北县梅溪镇灰楼湾长田坎岩石上有水位标记。

1271年,重庆府五月,江水泛滥者三,自嘉而渝,漂城壁,坏楼橹。巴县,大水。

1297年,乌江水涨至绿阴轩下,水位石刻为247.2米。七月,潼南大水。

………

距今700至100年前,为我国小冰期,三峡发生洪涝灾害54次,其中,1870年发生的特大洪水几乎摧毁了三峡地区沿线所有城市,各地县志均有记载:

五月十九,重庆城大水淹至元通寺屋顶,城内民房倒塌数百家,三天后退水。寸滩水位196.15米。江津,大水入城,城内民房倒塌数百家,三日乃退。

六月十三日至二十日,川东大雨,长江、嘉陵江暴发特大洪水,南川、合州、江北、巴县、长寿、涪州、忠州、丰都、万县、奉节、云阳、巫山等州县城垣衙署、营汛(防汛机构)、民田、庐舍被淹。

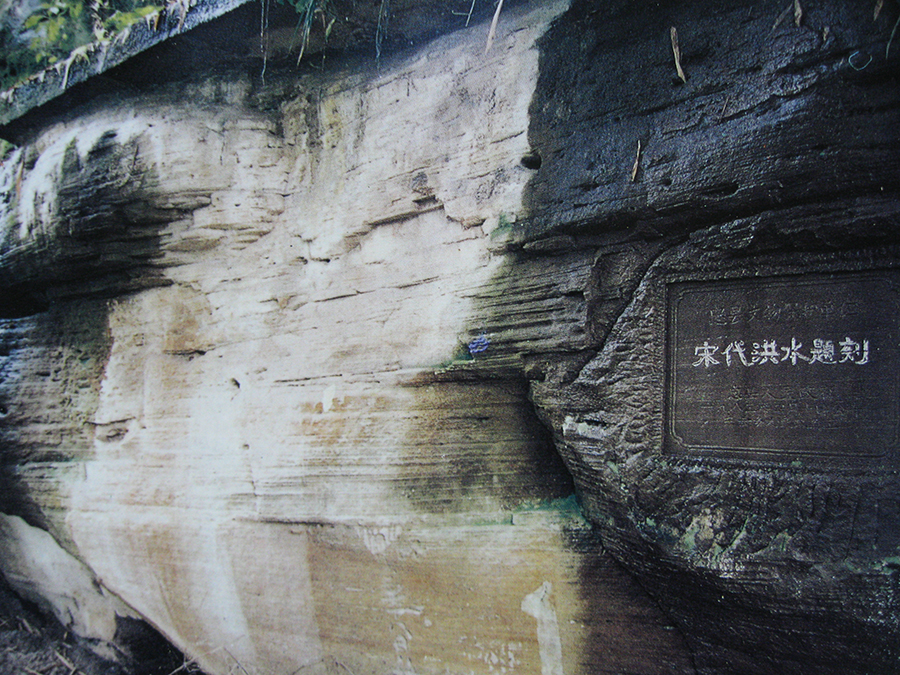

图为忠县汪家院子洪水题刻文字原迹。(忠州博物馆供图)

《中国气象灾害大典.重庆卷》载,自宋元以降,水淹全城的特大洪水在三峡地区时常发生,财产和人命损失“无算”,限于篇幅,本文不再详录。

近年来,随着三峡地区考古发掘的大规模开展,废墟下的秘密被层层剥开,三峡地区近1万年来的气象气候灾害场景被逐次还原。毫无疑问,气候变化是极端气象气候事件的直接原因,对于人类而言,其后果却是相当严重的。研究发现,4至6世纪北欧气候转冷变湿导致农业歉收和饥荒,诱发了日耳曼民族大迁徙;17世纪欧洲普遍的经济和社会危机、过去1000年欧洲和北半球的人口崩溃、战争与动乱等均与气候恶化有关。著名地质学家李四光在对战国以降的内战进行统计后发现,中国古代存在约800年的治乱周期间隔,气候变化或是导致中国历史治乱循环的因素之一。

有学者认为,中国第一个真正意义上的国家——夏朝的建立,也与气候突变直接关联。《竹书纪年》载,夏时期气候突变,“三苗将亡,天雨血,夏有冰。”经现代冰芯考古研究证明,这一记载实为严谨史实:祁连山敦德冰芯曲线显示,距今4200至4000年前当地气温达到历史最低点,与该时间段全球降温事件同步。气候突变引起生态环境脆弱带(西部和北部)人群向中原地区迁徙,导致中原地区人口过载,部落之间为争夺生存资源而进行大规模战争,夏王朝正是在这一极端气候背景下建立起来的。揭开废墟下的秘密,为解读历史疑问提供了新视角,对审视三峡古代气候灾变、科学应对正在发生的气候变化,亦多有启发。

图为忠县汪家院子洪水题刻,这也是三峡地区唯一有史可查的最高洪水位纪录。(忠州博物馆供图)

(本文部分内容参考:朱诚等《长江三峡及江汉平原地区全新世环境考古与异常洪涝灾害研究》,地理学报52卷3期;魏柱灯等《过去2000年气候变化对中国经济与社会发展影响研究综述》,地球科学进展,29卷3期;吴文祥等《气候突变、人口增长、地理限制与夏朝的建立》,中原文物,2014年5期;温克刚、马力等《中国气象灾害大典.重庆卷》,气象出版社,2008年;范祥雍《古本竹书纪年辑校订补》,上海古籍出版社,2018年)