【编者按】 1月9日至10日,全国艺术创作工作会议在京召开。宫晓东(原总政话剧团导演)、关峡(中国交响乐团原团长 一级作曲)、周莉亚(中国东方演艺集团青年编导)、冯远(中央文史馆副馆长、中国美术家协会名誉主席 )四位艺术家为与会者奉献精彩的专题讲座。中国艺术头条精编文字 以飨读者。

创作者对新时代创作的两点思考

主讲人:周莉亚

“创作的内驱动力” 是指“创作者”和“艺术创作”这两个主体;“创作的外驱动力” 是指创作的“外部环境”,或者称之为创作的“生态环境”。今天,我想根据这些年的创作感受,来谈谈关于创作的“内驱动力”和“外驱动力”。

一、创作的“内驱动力”

1、从深挖创作题材的文化背景开始

在确定了创作题材后,挖掘题材背后的文化背景应该成为创作者的首要创作任务。不管是《只此青绿》《永不消逝的电波》,还是我和韩真最近在创作的《咏春》,不同题材的变化和突破,需要用大量的时间潜心研究。

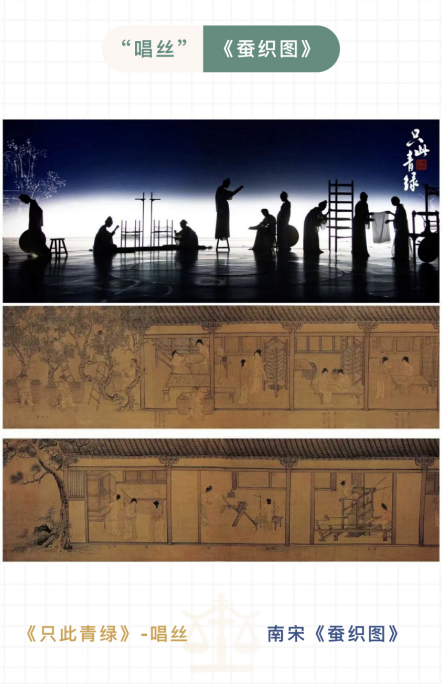

《只此青绿》的创作初期,我们查阅了大量资料、书籍,一年多的时间里,我们多次向故宫的专家老师们求教:我们走进故宫文物医院、书画院,参观了完整的书画展览过程以及文博工作者的工作环境。在与他们的深度交流过程中,我们作为创作者的视角和站位逐渐建立起来。因为《千里江山图》是一幅宋画,《只此青绿》是一部传统文化题材作品,但这些文博工作者们带给我们的却是扑面而来的人文温度。因此,我们也把“他们”放到了作品中。比如,2017年《千里江山图》展出时的策展人、《只此青绿》的文博顾问之一王中旭老师,就是剧中“展卷人”的原型。

赴故宫博物院交流学习

《只此青绿》的文博顾问之一王中旭老师讲解中华传统美学与《千里江山图》

决定在剧中呈现《千里江山图》成型的各项工艺后,我们通过文旅部非遗司邀请到了国家级和省级的相关非遗传承人,亲自到排练厅为我们授课。

“国画颜料技艺”国家级非物质文化遗产代表性传承人仇庆年老师,为剧组示范讲解国画颜料制作工艺;

“徽墨制作”国家级非物质文化遗产代表性传承人汪爱军老师,为剧组讲解徽墨制作技艺;

“宣笔制作技艺”国家级非物质文化遗产代表性传承人张文年老师,为剧组示范宣笔制作工艺;

“双林绫绢织造制作技艺”省级非物质文化遗产代表性传承人郑小华老师,为剧组讲解双林绫绢制造工艺。

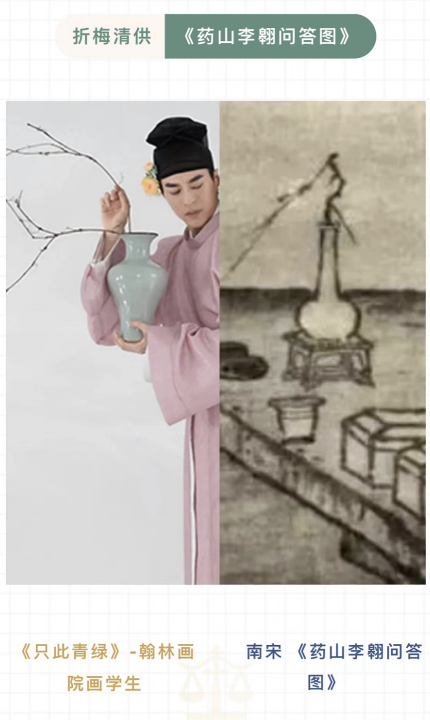

大家在剧目中看到的很多小道具,都是这些传承人老师们亲自制作的。在服装、造型、道具方面,我们同样做了大量功课,参考了众多宋代绘画作品。

所以说,深挖创作题材的文化背景是作品成功的基础。我们近些年创作的每一部作品都经历了这个过程。

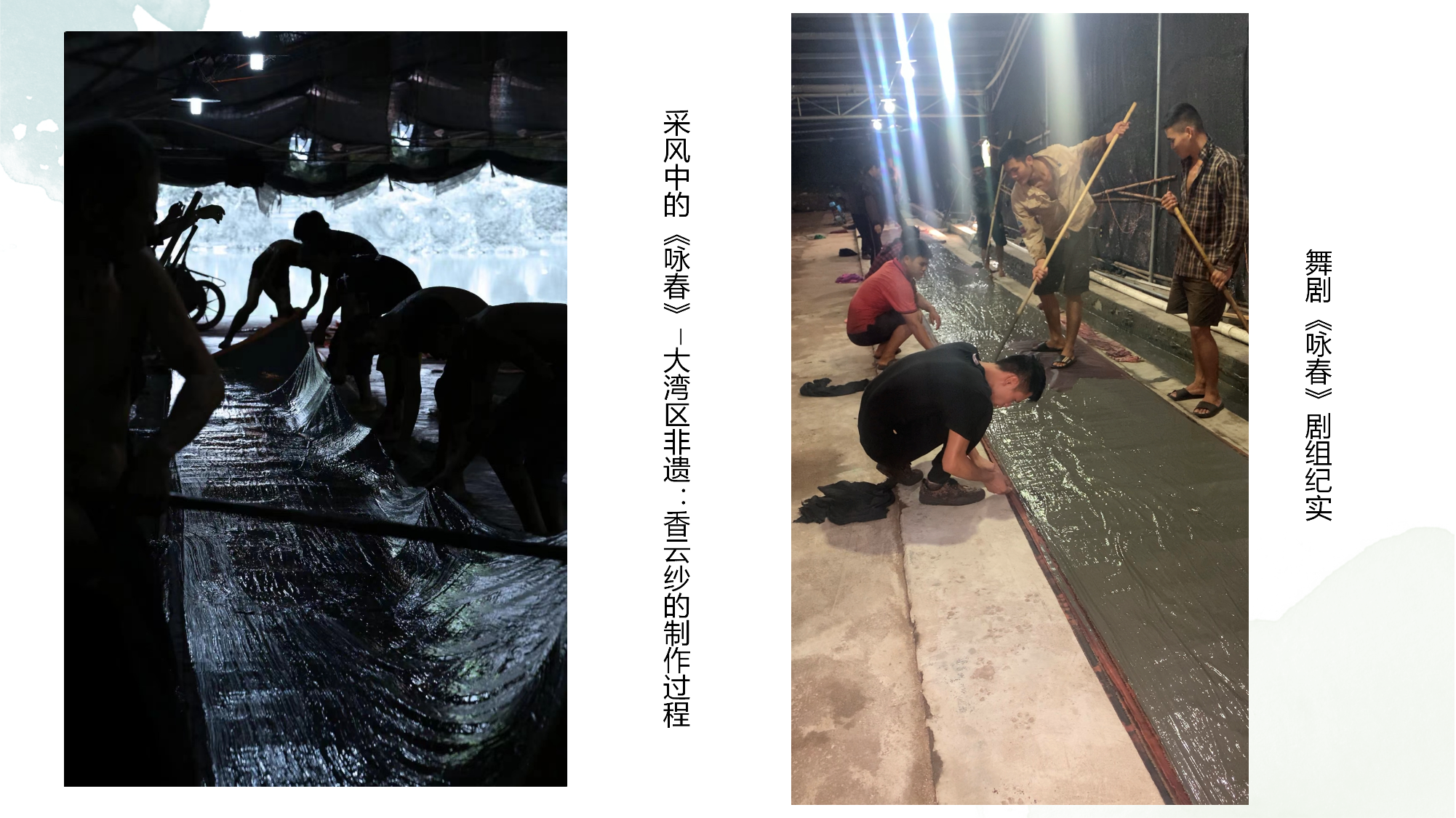

同样的,我和韩真在舞剧《咏春》的创作初期,到国家级非物质文化遗产“香云纱染整技艺”的制作地采风。我们看到匠人们每天凌晨四点开始工作,我们将“它”搬上了舞台,创作成剧中展现乡愁的片段。这也是历史文化背景为艺术创作带来的无限灵感。

涂“河泥”,香云纱染整的重要工序

既然排演《咏春》,那就不能不学习武术。我们所有的演员、编导先后学习了咏春、八级、八卦、太极、螳螂等武术门类一年多的时间。教授我们的老师中,不乏像叶准的弟子董崇华老师这样的大师级人物。

在实地考察和苦练基本功的同时,深挖题材背景资料的工作同样必不可少。创作之前,我们做了大量的资料整理工作,包含非常多关于武术的书籍。在查阅资料的时候发现,许多人对于武术的印象大多数来源于上世纪八十年代末、九十年代初的电影,特别是内地与香港的合拍片,也刚好是中国电影改革时期。因此,我们在《咏春》的剧本中采用了双线叙事、戏中戏的方式。观众看到的是舞台上九十年代电影片场拍摄电影《咏春》的故事和场景,与电影里的故事和场景相交错。这种形式对我们创作者来说,相比之前的《永不消逝的电波》和《只此青绿》更困难。但是,创作者的本能就是突破自我,所以我们做了大胆的尝试。

在确定了创作方向后,我们又查阅了大量关于电影的资料、书籍、纪录片等,深入了解电影的拍摄以及中国电影的改革、发展历程等,从而一步步完成了作品的创作。

对于创作者来说,走进题材、学习涉及的所有相关知识,才能把自己的感受融入到作品中。所以,深挖创作题材的文化背景是作品创作的基础。

2、关于艺术创作的现实意义

反映时代生活是文艺的内在要求。习近平总书记在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话中明确指出了 “古今中外,文艺无不遵循这样一条规律:因时而兴,乘势而变,随时代而行,与时代同频共振。在人类发展的每一个重大历史关头,文艺都能发时代之先声、开社会之先风、启智慧之先河,成为时代变迁和社会变革的先导。”

我们一直在思考当下创作的意义,它具有历史存在的客观性和创作者的强烈主观意识。怎么才能使传统题材具有当代的现实意义呢?延绵数千年的中华优秀传统文化,是中华民族的根与魂,也是当今中国发展的丰厚滋养。实现创造性转化和创新性发展,是创作者对于传承和发扬优秀传统文化的自觉践行,也是文艺工作者的使命担当。我们有责任也有义务以传统文化为根脉,让优秀传统文化焕发新的生命力。

在作品《只此青绿》中,展卷人的角色,就是用历史维度重新看待《千里江山图》。而在作品《咏春》中,我们希望通过两个时代的对话,展现平凡人的英雄梦,展现朝着理想“追光”的精神。

3、以人民为中心的创作导向

以人民为中心的创作不是一句口号。对创作者而言,眼中有平凡人、老百姓、看得到真正意义上的人民,作品里才能够描摹他们的形象,才能真正做到以人民为创作中心。

在作品《永不消逝的电波》里,我们塑造了一系列英雄人物的群像,包括像小裁缝、黄包车夫这样的普通百姓,是最平凡而伟大的英雄,所以我们说:

在作品《只此青绿》的创作中,我们一直在思考,《千里江山图》究竟出自谁手?天才少年希孟将它创作出来,可是,在900多年后的今天,我们还能看到这么完整的它,那么是谁给了它延续的生命呢?《千里江山图》千年不褪的色彩,由无数劳动者匠心创造,又经一代代的文物保护工作者们接续守护。正是这样一群人,最终凝成了这独具一格的青绿,共同构成了层峦叠嶂、更具厚重深意的“千里江山”。我们给希孟写了一句内心独白:“此画,与天地众人共绘,往来者,但见青绿足矣!”所以,我们在作品中呈现了“展卷人”的形象,呈现了众多“匠人”的形象。

《咏春》亦是如此。

这里的“我们”不只是《咏春》剧中的“电影工作者”,还包括我们所有创作者、幕后工作者。希孟没有留下他的名字,众多的工匠和文博工作者都没有留下他们的名字,我们希望用我们的作品留下他们曾经来过的印记,并让观众感受到他们。《咏春》里写到“每个人心中都有一片武林,少数人成为英雄,大多数人成为了照亮英雄的光。当无数个微弱的光点亮的时候,我们会发现这些光是由无数个平凡人组成的,英雄的形象也是由无数的平凡人塑造的。”《咏春》我们讲的是武术精神,但更多展现的,其实是平凡英雄。

二、创作的“外驱动力”

1、艺术作品创作的一般规律

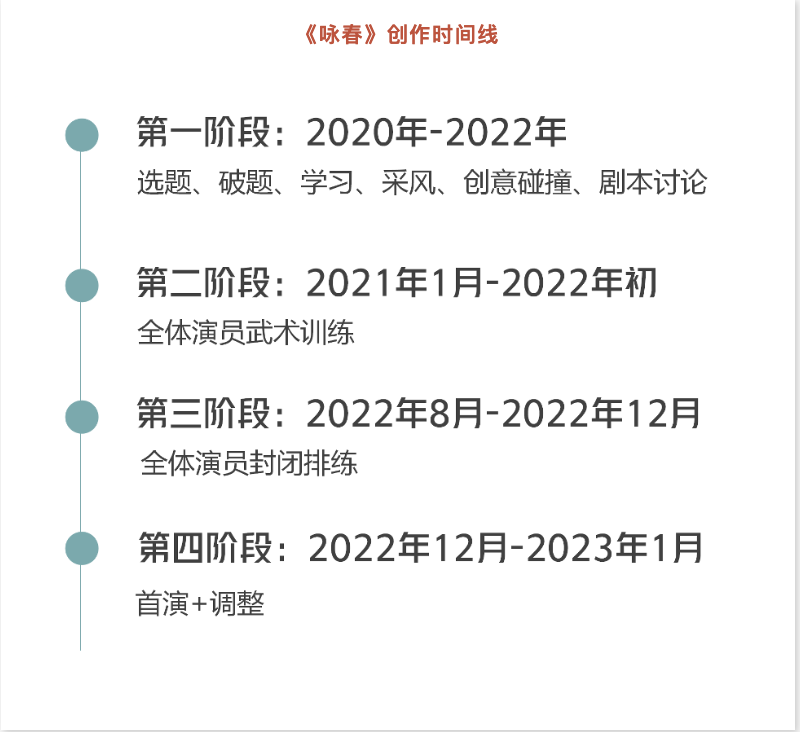

我以作品的时间线,分享一下我和韩真创作这几部作品的规律。

《永不消逝的电波》从2016年接受邀请到2019年开始巡演,三年的时间。“电波”从选题、破题、采风到策划、创意花了两年时间,在两年时间里,我们参观了上海的众多博物馆,跟史学老师上课,对演员进行培训、业务考核、角色分配、戏剧表演培训等等。一直到2018年8月开始集中排练,排练了四个多月。分两个剧场合成了30天。2019年开始正式巡演,到现在演出了400多场。这也是我们以人民为创作中心的初衷,就是不仅要有好的作品,更要把好的作品带到全国不同的剧场,让更多的观众走进剧院,看到艺术作品。

《只此青绿》从2020年1月选题到2021年3月进入排练,8月首演,至今共演出230多场,其中,所有演员封闭排练五个月。《只此青绿》的创作特别之处还在于,一边巡演一边修改,演员们很辛苦,直到2022年参加文华大奖的评选之前,还在做细节的精化、演员的提高。

《咏春》的创作周期更长一些,从前期反复推敲题材的类型,就用了将近一年的时间。当然这期间,也穿插着武术训练。因为对演员来说,这次的训练不是通过课堂学习就可以的,平时舞蹈的训练和武术的训练完全是两个概念。舞蹈演员要重新学习气息、发力、肢体,要完全掌握武术技能以便和舞蹈融合,进行二次创作。所以,演员们光咏春就学了一年多。从2022年8月到12月,封闭式排练4个月,合成23天。

从上述时间线可以看出,时间是创作规律的基本保障。对于创作者来说,每个作品都需要前期学习的过程,我们需要沉下心来,放慢脚步,真正走进题材,了解题材背后的文化,去感受它。特别是创作具有地域性题材的作品时,创作者需要真正踏上这片土地,感受这片土地的人文情怀,而不是把地域符号贴在作品里。只有融入,才能真正创作出有深度的作品。

2、艺术作品表达的纯粹性

我希望大家能够相信创作者,让他们用纯粹的心态去创作,只有更纯粹的艺术表达才会更深刻。前述那么多的前期学习,其实是由繁到简的过程,由创作者慢慢地梳理出来,艺术才能在舞台上更纯粹,从而得到观众及专业人士的认可。比如在哔哩哔哩2023跨年晚会上,我们节选了《咏春》13分钟的对打片段,引起了网友们的热议,其中专业武术领域的UP主聚焦讨论,他们看到了我们演员沉下心来学习的成果,给予了充分肯定。

3、艺术作品的可持续性

首先,是创作初期的准备。一方面,作为创作者本体要做好自觉性和专业性的准备;另一方面,作为制作单位的艺术院团,同样要做好制作一部优秀作品的准备。这包括,严格的制作过程和足够的人才储备(管理、宣传、市场运营、演员、舞美技术等人才)。一部成功的作品,要所有环节的紧密配合、专业协作,让作品本身包裹在专业的“土壤”中,它才能生根、发芽。少了任何一个环节,都会让作品在创作、传播中缺失掉很大一部分。所以,为了保证一部作品长期的质量要求,前期的准备至关重要。

第二,演员队伍、人才队伍的储备与阶梯性培养。对于一部作品,院团是否下定了“保持质量”的决心。我们都知道,演员很多时候是“吃青春饭”的,更新换代很快。那么,不光是演员队伍的制度建立和培养,还包括能够延续这个作品后续生命的排练老师、演员培训老师、专业基本功培训老师等等,这些人才的储备同样非常重要。

我们看到《红色娘子军》《白毛女》《丝路花雨》这些优秀的作品,都会说一代、二代……但近些年很多作品经常都是演完以后、比赛完以后就“装箱”了。有些时候因为人才接不上,阶梯性的培养不够,更多时候是无法和市场接轨。

创作者在创作初期,就要考虑到作品的可持续性,要和市场真正接轨。要考虑制作成本、运营成本等,让创作和市场形成良好的循环,从而为创作提供更好的环境。这样才能综合性的延续艺术作品长期演出的生命周期和可持续性。

作为创作者,我们脚踏实地的做好“创作内驱动力”,同时渴望良好的“创作外驱动力”。让肥沃营养的艺术土壤,在匠人们精心的耕耘中,收获满园芬芳。