新华网成都10月18日电(吴晓)“通过文物可以直观了解到古巴国悠久的历史和灿烂的文化,也开阔了眼界。”“假期,我从成都回来探亲,带着孩子一起来了解一下巴人文化。”今年中秋、国庆假期,开馆不到半年的罗家坝遗址博物馆火了,成为新晋的“流量密码”,各地游客纷纷前来打卡,感受巴文化的魅力。

自1999年至今,四川省文物考古研究院及相关单位先后对罗家坝遗址进行了八次考古发掘,清理东周墓葬250余座,出土各类文物3000余件。这些珍贵的历史遗存不仅是解读中华民族从多元走向一体的典型代表,也为丰富巴蜀文旅图谱、加快推进巴蜀文化旅游走廊建设添了一把“火”。

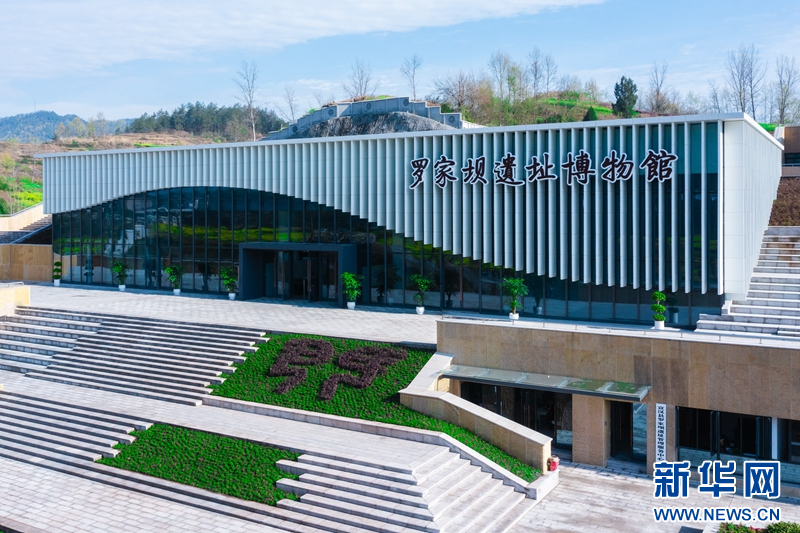

罗家坝遗址博物馆

巴蜀文化中的一颗璀璨明珠

罗家坝遗址位于四川省达州市宣汉县普光镇进化村,地处秦、楚、巴、蜀文化交界处,距今有5300年历史。1999年首次发掘了涵盖东汉、西汉、周、商、夏、新石器时代晚期的文化堆积非常深厚的巴人文化遗址;2016年6月,第四次考古发掘发现了一批新石器时代遗存,为证明巴文化可能起源于川东北提供了考古证据;2017年12月,新发现距今5300年至4500年之间的新石器时代遗存。

2000年,罗家坝遗址考古发掘被评为“1999年四川省十大文物工作成果”之一。2001年6月,罗家坝遗址被国务院核定为全国重点文物保护单位。

2017年11月,一场聚集31家单位、100余名专家学者的巴文化研讨会形成了具有里程碑意义的“宣汉共识”。“宣汉共识”认为,罗家坝考古遗存的年代,上可溯及新石器时代晚期,下可延至秦汉以后,是我国目前已知面积最大、保存最完整、文化内涵最丰富的巴文化中心遗址,也是探索巴文化起源的重要地点。

目前,反映罗家坝遗址历次考古发掘的简报、100余篇论文已经面世,初步构建起了罗家坝遗址的考古学研究体系。专家们认为:罗家坝遗址和成都金沙遗址、古蜀船棺葬遗址,值得并称为“继三星堆之后巴蜀文化的三颗璀璨明珠”。

解读中华民族从多元走向一体

博物馆是时代与历史的镜鉴。4月27日,罗家坝遗址博物馆正式开馆。据了解,博物馆外部造型像一只古代巴人的“眼睛”,因此被称为“巴之眼”,寓意通过“巴之眼”,让世界在这里看见“巴文化”。

罗家坝遗址博物馆建筑面积近1.2万平方米,展陈面积近3000平方米,基本陈列分“揭秘罗家坝”“寻踪觅巴国”“考古巴王城”三个单元,重点展出罗家坝遗址出土的青铜器、玉器、陶器、石器等各类文物500余件,包括水陆攻战纹铜豆、狩猎纹铜壶、铜印章和铜腰带等珍贵文物,全面展现了罗家坝遗址20多年来历次重要考古成果与发现。

罗家坝遗址博物馆藏动物纹铜戈

罗家坝遗址博物馆馆长熊欧表示,在罗家坝遗址之上建成的这座博物馆,不仅可以加强对罗家坝遗址的保护与利用,更能进一步挖掘巴文化资源,全面展示厚重丰富的巴文化。

“罗家坝遗址位于渠江流域,是历史上巴文化的中心区之一,从空间分布上讲是很重要的。从时间上讲,东周时期的巴文化墓葬遗迹非常丰富,也非常重要,巴文化最繁荣时期的东西,这个地方都有。从文化特点来讲的话,它是更加纯粹典型的巴文化的东西,是巴蜀文明、长江上游文明的概念当中的重点遗址之一。”重庆师范大学历史与社会学院教授邹后曦介绍道。

在四川省文物考古研究院副研究馆员郑禄红看来,罗家坝遗址的一系列考古发现,反映出东周时期这一区域内族群的多样性,揭示了战国早期以来川东地区民族、文化融合的真实图景,是解读中华民族从多元走向一体的典型代表。

助推巴蜀文化旅游走廊建设

川渝从古至今就有着不可分割的历史渊源。“关起巫山峡,巴蜀是一家”,罗家坝遗址博物馆为巴蜀文化旅游走廊建设再添浓墨重彩的一笔。

2022年5月,文化和旅游部、国家发展改革委联合重庆市人民政府、四川省人民政府出台《巴蜀文化旅游走廊建设规划》,携手拓展文旅市场,合力培育文旅新业态,共同开展文化遗产保护传承利用,加快打造世界级休闲旅游胜地。

近年来,重庆、四川在共建协同发展机制、共塑巴蜀文化旅游走廊品牌形象等方面积极探索,成立巴蜀文化旅游推广联盟、成渝地区图书馆联盟、巴蜀世界遗产联盟、巴蜀石窟文化旅游走廊联盟、成渝地区文化馆联盟、川渝非遗保护联盟等合作联盟,通过推动重点文物保护项目及联合举办展览展示活动等,巴蜀文化旅游走廊已有显著成效。

2020年4月22日,重庆洪崖洞和成都宽窄巷子正式启动战略合作,成为成渝共建巴蜀文化旅游走廊的首个合作项目,被网友戏称为“宽洪大量”组合。合作以来,洪崖洞与宽窄巷子通过5G智联技术,以视频展播、实时直播连线等方式实现更快捷的信息互通、客源互送、资源共享。

“宽洪大量”互动合作取得“1+1>2”的成效。今年春节期间,洪崖洞景区接待游客93.6万人次,比2019年春节增长36%;宽窄巷子接待游客105.26万人次,比2019年春节增长370%。双双创下开街以来节假日最高接待量。

巴蜀大地文化遗产资源丰富,三星堆、金沙遗址、罗家坝、大足石刻等文化遗产璀璨夺目。川渝打破行政壁垒,联合共推文旅品牌、创新文化遗产保护利用、丰富巴蜀文旅产品供给等,加快推进巴蜀文化旅游走廊建设。四川资阳市和重庆大足区因丰富的石刻文化资源组成的“资足常乐”组合,为千年石刻文化注入新活力;川渝合作共建的明月山绿色发展示范带,涵盖重庆市梁平区、长寿区、垫江县,四川省邻水县、达川区、大竹县、开江县七区县,被称为“七星揽月”组合;此外,两地还联合发布世界遗产、长江上游黄金水道等主题精品线路70余条,推出巴蜀文化旅游走廊十大主题游等。如今,川渝两地正携手创新推动巴蜀文化遗产保护利用,联合开展产品创新,有效激发了巴蜀文旅活力。

今年中秋、国庆期间,四川省共接待游客5691.02万人次,旅游消费总额361.53亿元;重庆市纳入统计的过夜游客接待人数为231.82万人次,130家封闭式旅游景区累计接待游客854.9万人次。