【编者按】 1月9日至10日,全国艺术创作工作会议在京召开。宫晓东(原总政话剧团导演)、关峡(中国交响乐团原团长 一级作曲)、周莉亚(中国东方演艺集团青年编导)、冯远(中央文史馆副馆长、中国美术家协会名誉主席)四位艺术家为与会者奉献精彩的专题讲座。中国艺术头条精编文字以飨读者。

因时代而生

主讲人:宫晓东

我是2009年回归舞台艺术的。1989年到2009年这二十年在“触电”做电视剧,作品有《小井胡同》《天桥梦》《北京夏天》《西区故事》《走西口》《大宋提刑官》《激情燃烧的岁月》等等。2009年,我参加了一场孟冰同志写的话剧《毛泽东在西柏坡的畅想》研讨会。下面,我就从2009年说起……

2009年是进入21世纪之后第二个十年的开始,是从建国60年到70年的十年,是建党90年到100年的十年,是脱贫攻坚到共同富裕的十年,是中国梦的十年,是新时代的十年。到2022年,在这十余年的创作里,有的作品获得了“文华大奖”“五个一”工程奖,或者国家舞台艺术精品工程、国家艺术基金的资助。创作过程中,我一直在思考一个问题:“要我做,还是我要做,要怎么做?”

《毛泽东在西柏坡的畅想》专家座谈会讨论激烈。剧本里有大量的历史记录,大量的台词都出自《毛泽东选集》。大家都觉得这戏很难排。开篇就是毛主席说“吃什么?”“让中国人民吃饭”“怎么让中国人民吃上饭?”大家争执不下,我越听越急,最后自告奋勇说:“我排,我一字不改,我改一个字我孙子。”这是“我要做”的,结果就是我排了,但没完全落实承诺,还是改了一个字,就是剧名中的一个字。说“毛泽东在西柏坡的遐想”,这“遐想”有点瞎想的意思,所以改成了“畅想”。

为什么有人认为从主题切入的戏就不是戏?作为导演我明白,所有主题都可以演化重大的场景、生动鲜活的情境,蕴含着巨大的冲突。戏剧是讲冲突的,不同于晚会,晚会直奔主题,但是很多领导用晚会思维跟我们戏剧家讲“主题主题”,至少“三个主题”,从来不讲戏剧冲突。没有戏剧冲突怎么有人物?没有人物的特殊行为方式怎么解决同质化的问题?只有人物的特殊行为与众不同,产生矛盾冲突才能一个戏一个样、一个人物一个样,不可能十个戏一张面孔。

能不能让中国人民都有饭吃,能不能跳出历史周期率,怎样将革命进行到底?在2009年,面对新中国成立60周年的中国共产党人,这些问题,是不是时代的问题?是不是有着强烈的时代印记?主题幻化出的矛盾冲突,是不是为时代而冲突?我的衡量标准就是这个。

让人民都有饭吃,土改、打土豪分田地,跟蒋介石辩论“谁是江山?人民”。蒋介石被人民推开了,人民打开门把共产党迎进来,这可以幻化出很多强烈冲突的戏。比如,大娘的三个儿子,两个送去了战场,最后一个还要送走,“最后一口粮送去当军粮,最后的老棉被盖在军装上,最后的亲骨肉送他上战场”。打土豪、分田地,让农民得到了祖祖辈辈没有的土地。我们共产党革命是干什么的?这一个能不能吃上饭的问题,就能衍生出很多“冲突”。这些不是戏吗?我看到了“让人民吃饱饭”这个问题构成的戏剧冲突,我能够用冲突展现这些思想。有多少冲突就有多少思想,什么样的冲突就能产生什么样的思想,这就是“主题”。

戏剧主题蕴含在冲突当中,怎样将革命到底就是戏剧冲突。《毛泽东在西柏坡的畅想》是一部由问题导引出情境的历史剧,在回答问题、解决问题的碰撞和冲突中得到答案。必须不时地撞出和今天能够对接的思想,这就要求创作者必须激发起对主题的迷恋、对领袖的崇拜。这一切从哪里来?从领袖的著作中来。

这是一个又一个重大的历史命题,是一场又一场思想风暴。激辩、考问、论争、战斗一波又一波,形成此前国内戏剧舞台上从来没有的政论体话剧。我找到政论体话剧这个形式很重要,这样的思辨、这样大量的引用《毛泽东选集》、这样大量的历史档案------这些内容,生活剧的形式不行,一般的史实正剧也不行,必须什么鞘配什么刀,什么鞍配什么马。政论体可以纵横捭阖,不讲“四堵墙”,也不从头到尾讲人物,不讲人物贯穿动作的一致和反贯穿动作的一致,可以跳进跳出,可以情境间离以入境,可以气氛的抽象与具象,以美学幻觉为假定。这些展现冲突的行为方式同样重要。

同质化就是行为方式都一样。像某些戏剧写的先进典型都一样。戏剧就是要展现出不一样的人有不一样的行为方式,不一样的行为方式才有独特的精神状态,独特的精神状态才能产生鲜明的冲突,打下鲜明的记号,这个记号是时代的。谁说毛泽东思想斗争不是时代的,放到今天也是时代的。1949年3月23号,毛主席离开西柏坡去北京,主席说“今天是进京的日子,进京赶考去!”赶考,每个人都一样,领袖也不例外,毛主席也忐忑不安,但他的忐忑是时代的大主题,不要说那时候还没进城,进城直到今天,仍旧是我们面临的时代大主题。

作品选择的矛盾冲突一定有时代的标记,而这时代的标记,主题很重要。但是为这种标记找到自己独特的反应样式,为自己内容赋予独特的形式,这才是艺术家要干的事。所以,中国第一部政论体话剧成功了。这部“我要做”的作品迎合了时代,同时也迎合了“要我做”,最终成功了。

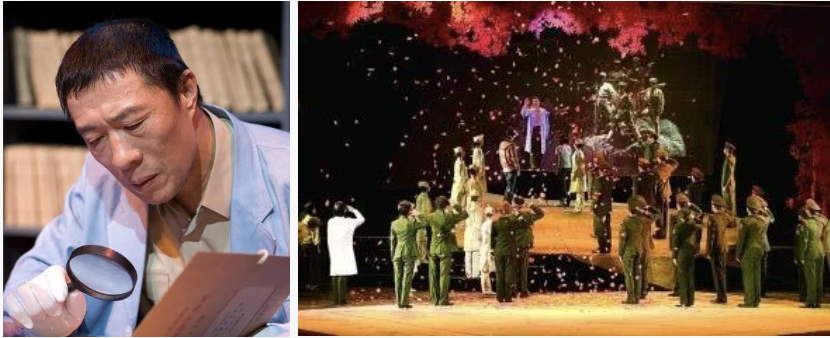

再说塑造英模人物、档案工作者刘义权的戏《生命档案》。这是一部“要我做”的作品,因为刚开始我连刘义权是谁都不知道。先进人物怎么展现戏剧冲突?这个问题的处理在《生命档案》这部作品中特别突出。

他的生命历程仅仅走过59年。他平常、平常的必定会淹没在茫茫人海中;他宁静、宁静的在喧嚣生活中听不到一丝动静;他淡定、淡定的在世间标榜的成功中找不到一句能形容他的高雅称谓,他就是我军一个普通的档案工作者刘义权。

一张桌子、一把椅子、一个放大镜、一副白手套,面对成山的档案,默默守护我军的历史风貌,坚守了38年。他守卫的是历史的军魂、是一个又一个飘荡在我们这块土地上空的灵魂;他的贯穿动作全部聚焦在堆积如山的档案里,没有反贯穿动作的执行者(这有别于传统戏剧);他的人生目标就是要在一页页发黄的档案里找到证据、找到真相,为遭敌人诽谤的红十三军翻案。在国民党离间计的宣传下,红十三军被定为集体叛变,被撤销了番号,红十三军的所有人都成了变节者。刘义权面对成山的档案,从敌人的报道里,从蛛丝马迹里,一页一页翻、一个角落一个角落找,找了20多年,最后找到了仅存的、活着的国民党书记官,为红十三军翻了案。这就是刘义权做的事,面对这样的事迹,作为共产党员,我能不被他感动吗?我能跟组织上说我排不了吗?

“为那些定义为失踪者,实际上很多都是烈士的人,在成堆的部队序列、烈士花名册里一点点寻找,一点点战斗。”他的主要矛盾冲突我找到了,就是“还原历史”和“无法还原历史”之间巨大的矛盾冲突。找到这个冲突我才能“找到”这个人,确定这个人物形象。

当我在解放军档案馆,用白手套翻开已经发黄的烈士花名册时,泪水淹没了眼睛——某某某,20岁,河南人,当日入伍,次日牺牲;某某某,22岁,山东人,当日入伍,当日牺牲……看到这些,我下定决心,一定要做这部作品,要见刘义权。

那时刘义权的身体已经不行,在病房里奄奄一息了。我还是想见他,就想问他一句话,你为什么要这样做?他那时一点话也说不出来,他爱人翻译他的口型,就一句话“都是我应该做的,我要不这样做,就该问个为什么啦。”我说,老刘,你等着,我一定让你看到你的戏,给你留好8排1号的座位。

他的人生目标就是在一页页发黄档案里找到证据、找到真相,为敌人诽谤的红十三军翻案,为失踪的烈士正名,甚至为国家重大政策制定找到依据。他所深陷的冲突就是“寻找真相”与“年久失真”之间的冲突,具体体现一个普通档案工作者“努力”与“无奈”之间的内心冲突,也就是自我冲突。

今天与历史的距离一天比一天遥远,记忆给现实留下的印记越来越模糊,生活太具象了,直到他死还是中级职称。他舍不得腾出来一点点时间写论文,这一点时间他可能多找到一个失踪的证据。生活中,他多少年住的就是两间营房。先进与落后、进步与保守这一内心冲突永远存在。所以要钻下去研究。

“机会在一次次放弃中让位给寻找真相”,对导演来讲,用什么样的形式、什么样的方式来呈现?《生命档案》要被“普通”感动,也就是他最后告诉我的那句只能用辨认口型传递出来的话。

后来,在排练中的一天,杆掉突然掉下来了,没有砸到任何人,我知道老刘走了,没等到8排1号的那一天。

现今社会上所流行的赞誉用在他身上都是伪饰;现今社会上所流行的时尚用在他身上都是造作。春风化雨、润物无声,生活、生活、再生活!他从来不说一句高调的话,从来不喊口号,所以,戏剧不用故意升华他,不要夸张、别端着、别绷着,无论怎样的内心冲突、怎样再现历史冲突,只能真实、细腻地在生活行为和场面中流露,这种冲突展现的方式被称为生活的证据。越生活才越有力量,不要怕树不起丰碑,他一定会住进人民的心里,不要怕树不起来这个形象,我相信他就是雕像、就是丰碑。《生命档案》获得了当年“五个一”工程奖。

再来到第十届中国艺术节。命题创作又来了,要从先进人物“村官”入手,又是一个“要我做”的课题。这次要怎么展现矛盾冲突呢?我和编剧孟冰通过大量的考察、了解,决定不能再做“刘义权”式真实英模戏,这次要把众位村官拧在一起搞艺术形象,并找到了体现矛盾冲突的方式。

“生命还有90天,这90天要一天、一个小时、一分钟的算,欠老百姓、乡亲们还有多少事,还有多少账没还。”每个兑现、每个还债都有冲突,不解决冲突,解决不了还帐的问题,一天天生命的终点临近,一天天还债的使命再推促着他去兑现。他说我是书记,我要替党还债,不能闭眼之后还代表党给乡亲们留下任何债。他的小本本记录着谁家的厕所、谁家的房子、谁和谁打起来了、谁家的孩子没爹妈,都是这些用今天的话讲老百姓的急难愁盼。找到了!我拎着撬杠满世界找,话剧《枫树林》最终撬起了第十届文华大奖。

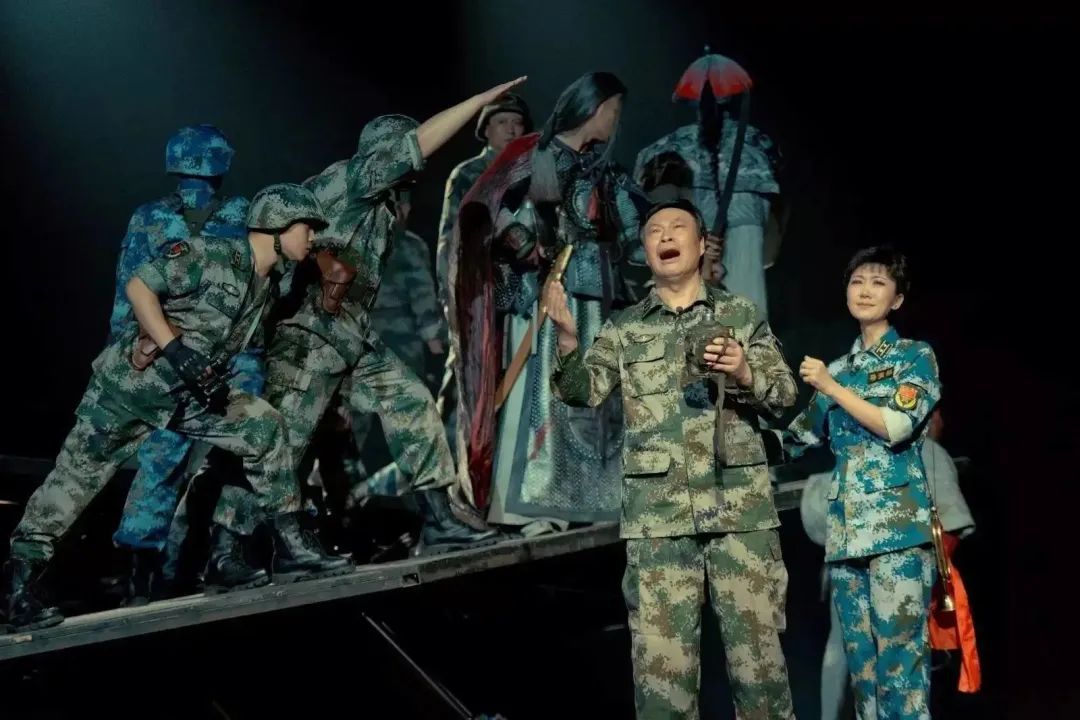

接着,我下部队,看到和听说了几件军队管理缺失和腐败的事,我自问这样的军队怎么行啊,如果有一天党让我率兵打仗,我能不能打赢?于是我说,我一定要搞一部戏,这就是话剧《兵者·国之大事》。此时,“我要做”和“要我做”有机地合在了一起。

一定要塑造这样的一个军人形象。要塑造一个在和平时期为了打赢仗,刻苦训练得罪很多人甚至丢了前程,但和战争时期掉脑袋同样伟大的人物。这要怎样的形式呢?是要有强烈悲剧情怀的英雄史诗。

能不能重新放射时代光芒,为强军梦牺牲自己的前程甚至生命?活着,要拒不世故,绝不为了自身的前程在关头上让步、附和、苟且;绝不装聋作哑、认怂;绝不与堕落为伍。尽管这些人都死了,被沉重的黄沙淹没了。胡杨林里埋葬一代又一代奉献,也埋葬着铅一般沉重的忧伤,这种沉重忧伤一直压在主人公心上,他只能将忧伤与挫折搅拌在一起,陪伴着不舍的追求成长。

创作者你想让英雄主义理想光芒再次闪现,首先把自己心底照亮。难道英雄辈出的时代在今天中国真的成为过去时了吗?难道被后来者誉为的傻子在今天社会中再也不能熠熠生辉了吗?我不信。山峰可以消失,时光可以倒流,我不信英雄不再出世、太阳不再升起,就像苍劲的胡杨,生一千年不死,死一千年不倒,倒一千年不朽。创作者要敢于像你要创作的英雄人物一样,跟时代潮流叫板,不叫板没有创作冲动。

前边说的《枫树林》和《兵者·国之大事》冲突不一样。《枫树林》是面对死和生的冲突,在死之前尽量把死变成生,把那些事情都给兑现。《兵者·国之大事》的冲突是牺牲与索取的价值冲突。

再说说话剧《平凡的世界》。小说是矛盾文学奖获奖作品,我们这个时代,文学给了我们很多营养,也是因为有茅盾文学奖、鲁迅文学奖,这些获奖作品提供给“戏剧改变”一个时代机会,所以我才说,谁也离不开时代。创作一直是时代的奖赏,我幸运赶上了个好时代。《平凡的世界》展现的是困境脱贫的生存冲突,孙少平一直折腾,要离开苦难,最后绕了一圈还是没有离开,还是一个挖煤的工人。

彩调剧《新刘三姐》又是一个艺术样式。经典新时代再现,又是一次创作机会,让“要我做”变成了“我要做”。如何设定冲突?老《刘三姐》是70年前的作品,有阶级斗争思想,卑贱者最聪明的刘三姐战胜高贵者最愚蠢的莫老财。怎么能够把核心冲突演变成时代的呢?向生活要!

编剧常剑钧带着我到了刘三姐的家乡。这里,一个年轻人都看不着,长廊底下老头、老太太坐在那儿对歌,一人拿一个手机,一段接一段,一唱唱一天。一个歌唱的时代、一个歌唱的民族,一个把生活套在歌里的生存状态,时代特色出来了。

古榕树、清清的河,细雨霏霏,石板桥上一位打着红伞的长裙女人。这是“常哥”当年为了去远方放弃的女人。两人再次相见,感慨、尴尬。这个场景一下让我找到了这个时代的冲突,那就是追求美好生活的理想与更加美好追求之间、不同美好实现的道路与差距之间、不同理想理念与家乡之间的冲突。

这是守诺与弃诺之间的故事。男女主人公寻求更加美好生活过程中,不同理念的冲突;物质生活富裕追求过程中,精神生活富裕的人生状态如何匹配的冲突。这本身就带有时代的特征,这个冲突性质放到70年前不可能,而体现这种冲突的主要方式,是欢乐的,不能像《兵者·国之大事》那样尖锐的矛盾冲突。人物在冲突中的回归,不再通过你死我活的阶级斗争,不再要么你赢、要么我输的人生较量,驱使弃诺者回归初心,人物各自经受了精神洗礼。《新刘三姐》找到了新时代的抒情生活喜剧这种方式,形成了最为贴切的美学主角,生动体现了山歌在当下生活中唱响的时代意义。今年《新刘三姐》获得文华大奖,同时也是“五个一”工程奖,跟《兵者·国之大事》一样。

作为导演我很欣慰,不是我个人得导演奖高兴,演员都得奖了,这是我最高兴的地方。因为戏剧是塑造人的,《毛泽东在西柏坡的畅想》的男主角魏积安,获得首届文华表演奖;《生命档案》的男主角洪涛,第二届文华表演奖。和国家京剧院合作的《风华正茂》,主演李博也获得文华表演奖。

一定要记住,找到独特的方式来展现主题。我前边讲到的人物,很多都是共产党人,共产党员的党性立场是第一位的,这些党性立场涵盖了最普世的人性、最深刻的人性、最伟大的人性。我在红岩博物馆看到一个小纸条,一个烈士写给他的妻子,“亲爱的,天就要亮了,我就要走上刑场了,直到现在我都是爱你的。永别了,继续开始你的新生活吧,找到你新的爱,我的一切奋斗都是为了你的幸福,永别了我的爱人。”

最后,我想起一位老诗人的一首小诗:

当我最初补进观察班,班长递给我开水半碗,半碗水里泡着一句话,喝吧,不要嫌它苦涩难以下咽。

的确这碗水有些苦涩,也许有一半是抬水人的汗,在这里我们下山抬一次水,都要珍惜的使用三天。

班长说完哈哈大笑,顺手推开身旁的窗扇,不要以为祖国对战士过于吝啬,看她交给我们这汪洋一片。

突然,哨所上空乌云浪卷,这半碗水在我心中燃起火焰。祖国啊,感谢你的信任,交给我吧,交给我最艰巨的考验。