脚下是古朴洁净的麻石路,身边是人声鼎沸的各地游客,两侧是排布有序的非遗工作室和潮品商店,楼上是不紧不慢晾晒着衣物的老宅居民们……

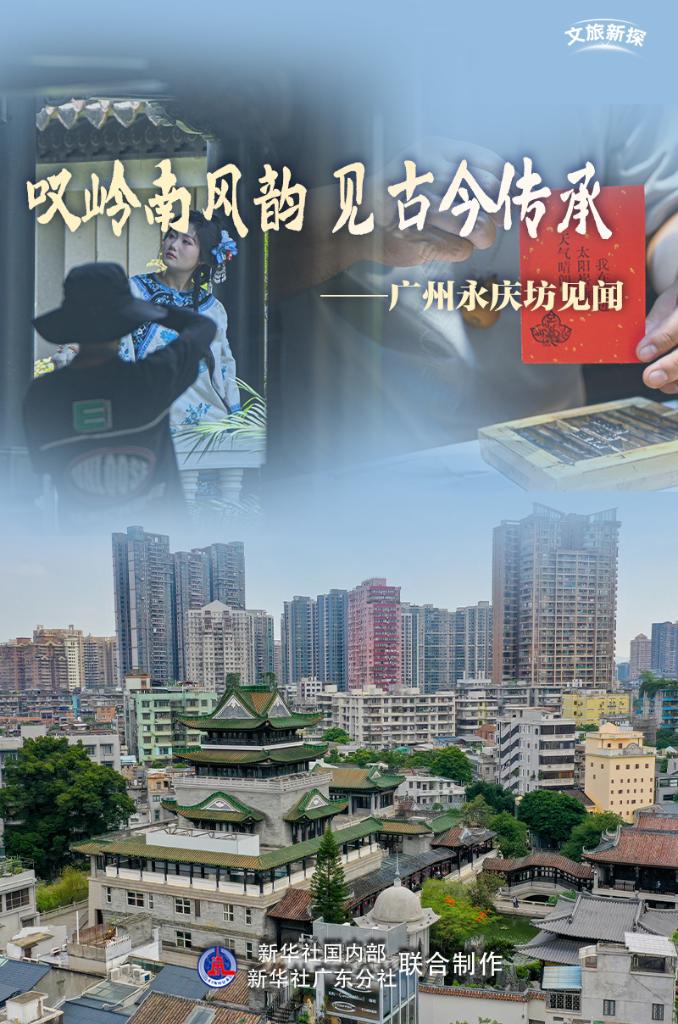

置身于广州市荔湾区恩宁路历史文化街区的永庆坊,很多人会不禁赞叹这里的反差气质:传统骑楼的“旧”与潮流业态的“新”,人潮涌动的“喧闹”与手艺人坚守的“安静”,古老非遗技艺的“传承”与作品题材、样式的“创新”,都在这里交融。

永庆坊占地虽只有11.37万平方米,但精心采用“绣花”功夫改善人居环境,保留文物建筑、历史建筑、风貌建筑等79处建筑遗产,传承并引入26项非物质文化遗产。粤语中“叹”有“松愜享受”之意,平均每天有数以万计的市民游客来此“叹”岭南历史风韵,感受贯通古今的文明传承、文化延续。

走进永庆坊内位于李小龙祖居旁的“字活”活字印刷体验店,一面墙密密麻麻依次排列着7000个铅活字。游客们俯身于字架前拣字排版,墨辊滚过纸面的沙沙声里,活字印刷这门古老的技艺以全新的方式展现魅力。

2016年就在此开店的店主赖朝阳说,历史上广州印刷出版业发达,在这里开活字印刷体验店,是对历史的一种传承。

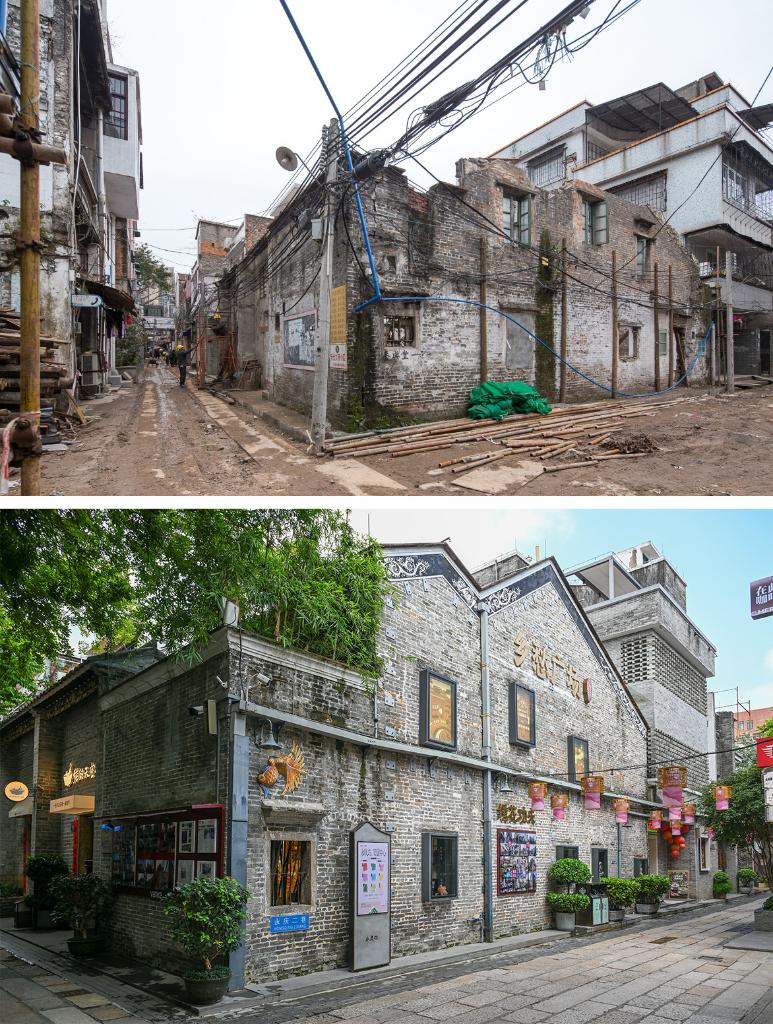

2016年也恰是永庆坊街区改造工程一期完工的时间。当骑楼街、满洲窗、趟栊门等岭南特色建筑风貌得以修旧如旧,类似“字活”这样的文化业态开始在此集聚。

走进永庆坊非遗街区,街口摆了十来面展板,饼印、广绣、剪纸等非遗课程引人驻足,市民预约后便可动手体验一堂地地道道的非遗课。

广州素有“饮茶”之风,饼食需求旺盛,木制的饼印便是过去制作传统广式饼食必备的工具。坐落在永庆坊非遗街区的“余同号”饼印店内陈列着各式工具,还有木制饼印成品,上面印有许多可爱且富有寓意的图案,如向日葵、寿桃、福禄寿三星等。

马上年满65岁的余兆基是“余同号”饼印店第五代传承人,也是非物质文化遗产广州饼印制作技艺省级代表性传承人。开孔、凿牙、掺牙、雕花……只见他一刀一铲,一挑一凿,手法不紧不慢、声音清脆规律。

“饼印做的饼食,是自己用心做的东西,吃起来更有感觉。”他说,许多海外侨胞开的餐馆,如今仍会为了一副精致的手工饼印而专程上门定制。

如今,这个非遗街区已有12家非遗大师工作室。除了“食在广州”的城市文化招牌,广绣广彩广雕等则展示了岭南文化的另一个侧面。

广绣以其色彩瑰丽、技法善变闻名海内外。历时十个月用1800多种颜色、30余种绣法绣制而成的广绣“青铜器”,因十分精美逼真而走红网络。国家级非物质文化遗产广绣市级代表性传承人王新元说,工作室将广绣融入日常生活,以更贴近消费者,广绣音箱、广绣冰箱贴、广绣香囊等都很受欢迎。

在永庆坊,不光能大饱眼福,还能大享耳福。永庆坊所在的恩宁路便与有“南国红豆”美誉的粤剧紧密相关,李小龙父亲粤剧丑生名角李海泉旧居、名花旦刘美卿旧居、粤剧小武卢启光旧居皆坐落于此。

走进具有岭南园林风格的粤剧艺术博物馆,满眼诗情画意。台上,粤剧票友身着戏服,唱念做打尽显风范;台下,男女老少随意观赏,有的还会跟着哼唱。

从经典粤剧到折子戏选段、从粤曲清唱到现代创新剧目……在这里可以免费实现“看戏自由”。副馆长王震说,博物馆一年推出千场惠民演出,平均下来一天三场,演出免收场地费,看戏不收门票费。

荔湾区文化广电旅游体育局数据显示,经过城市微改造和文化赋能,永庆坊去年客流量超过2000万人次,商户数量从2016年的36家增加到130多家,物业出租率超过98%,2024年街区营业额超2亿元、同比增长30%以上。

目前,当地正加快实施永庆坊及附近的微改造进度,力争产生更多文旅“溢出效应”。广州市荔湾区住建和园林局二级调研员江伟辉说,未来除城市空间改造外,永庆坊还将持续注入发展动力,引入历史文化保护传承相关产业,培育完整产业链,打造广州第一个历史文化保护传承产业集聚区。

永庆坊,被称为传统与现代融合、独具粤韵情调、彰显岭南文化的广州“最美街区”,更是广式生活和岭南文化的映射。在这里,既有重商兴业的繁华,也有用心生活的烟火气,更有海纳百川的包容风气。

策划:孙闻、李欢

记者:詹奕嘉、周颖

视频:詹奕嘉、周颖

素材支持:广州市荔湾区融媒体中心

新华社国内部、新华社广东分社联合制作