走进云南省大理白族自治州大理市苍山洱海(湿地)一体化智能监管调度中心,巨大的电子屏上,洱海、林草、自然资源管理等数据一目了然……这里汇聚城市管理、生态保护、森林防火、两违执法等多种末端感知系统的实时数据和视频,实现视频监控、数据分析、识别预警、指挥调度、研判决策等功能于一体,发挥着“城市大脑”的枢纽作用。

大理市苍山洱海(湿地)一体化智能监管调度中心( 2024年6月14日摄)。

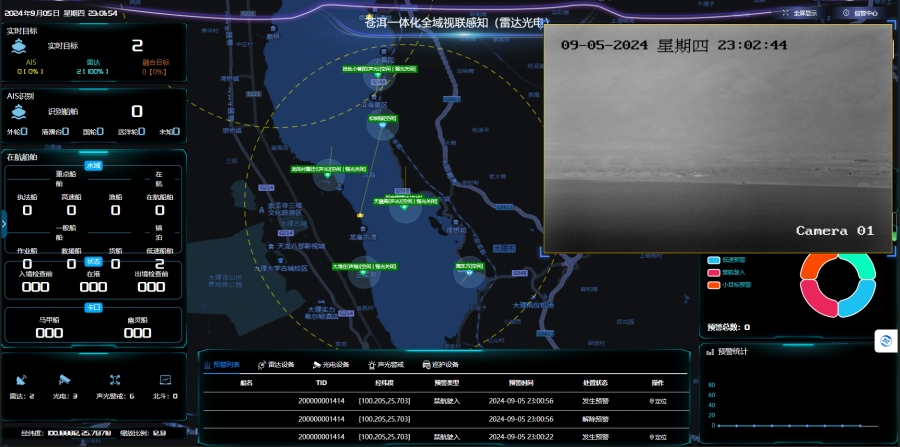

苍山洱海(湿地)一体化智能监管系统光电雷达平台 (2024年9月5日摄)。

今年以来,大理市全面推进洱海保护数字化、治理数字化建设,构建“空天地网”一体化5G-AI大数据融合技术的全域感知网,进一步提升苍山洱海保护治理的科学性和有效性,苍山洱海保护迈入了科技赋能新阶段。

在美丽的苍山之麓、洱海之滨,由云南铁塔建设的苍山洱海(湿地)一体化智能监管系统始终将“一个平台监督、一支执法队伍、一个企业运营”的理念贯穿于项目建设全过程,累计汇聚大理市洱海管理局、林业和草原、自然资源局、苍山洱海国家级自然保护区管理局高清摄像1200余路,嵌入10余种AI算法,实现监控资源共建、共管、共享、共用,通过新模式将“应用平台”“视频平台”和“AI算法”三部分解,统一视频对接协议和平台接口,前端设备一机多用,视频监控平台共享,实现数据复用,应用扩展、叠加,减少重复投资,最终实现跨部门数据共享,异常事件快速响应和重大事件跨部门协同处置。

苍山洱海(湿地)一体化智能监管系统主界面(2024年5月8日摄)。

第七届“绽放杯”5G应用征集大赛全国总决赛现场,大理铁塔参赛代表现场答辩(2024年12月10日摄)。

值得一提的是,项目配套建设的雷达光电设备,是在云南省九大高原湖泊的首次应用,可进一步提升视频监控点位的灵活可视性,有效将信息收集的“触角”进行延展,实现“空、天、地、网”一体联通和苍山洱海国家级自然保护区的全面感知与精细管理,有效推动数据资源社会化共享与价值最大化,跨部门协同处置率达100%。在日前结束的中国信息通信研究院、中国通信标准化协会联合主办的第七届“绽放杯”5G应用征集大赛全国总决赛中,“苍山洱海(湿地)一体化智能监管系统”荣获全国二等奖。

大理市洱海流域高点监控(2024年11月21日摄)。

“苍山洱海(湿地)一体化智能监管系统”投入运行以来,视频监控覆盖率由不足80%提升至98%以上,与传统的人工巡查相比,大幅节省了人力物力成本;利用雷视融合技术,实现洱海水域从“无监测”提升至“全天候无死角监测”;调用卫星图像数据,实现以月、季度、年、十年为跨度的水域对比,实现广域范围长时间跨度的监测对比。截至目前,系统平台共发布32000余条告警,发现并截获的疑似违法捕捞案例165起,通过平台+理政通实现告警信息全流程闭环,事件从发生到处置完毕,由原来的2小时,降低至15分钟,整体执法效率提升了74%,极大提升了预警响应效率,促进资源深化共享、降低成本。

接入苍山洱海(湿地)一体化智能监管系统的监控探头(2024年11月21日摄) 。

云南铁塔立足12万座通信基站这一独一无二的资源禀赋,在服务好通信行业发展的同时,持续挖掘铁塔站址的社会面共享价值,着力推进“一塔多用”,在服务云南省治理现代化中发挥了日益重要的作用。12万座通信铁塔上加装高清摄像机、雷达、传感器,结合人工智能算法和全国统一平台,变通信塔为数字塔,变通信机房为数据机房,通过“铁塔+大数据+人工智能”,为各行业提供视觉感知、数据采集、图像分析、信息处理等信息化服务。每座基站都配备现成的电力和5G传输资源,为项目快速开通提供了资源保障;全省16个州市129个区县的属地化维护队伍,也为系统的日常运行和维护提供强有力的保障。(完)(陆大友 刘炳南)