当街舞的节奏律动撞开紫禁城的朱漆大门,当battle文化遇上普罗大众的日常生活,一场新大众文艺的革命正在中国悄然生长。这不是简单的文化混搭,而是一场智能时代发展起来的新文明运动——在“两个结合”的时空坐标下,街舞正镌刻出传统文化现代表达的密码。从《黄河》咆哮中重识民族根性,到《常山赵子龙》枪尖跃动的东方美学,街舞用最潮的肢体语言完成对五千年文明基因的破译:那些曾被视为“地下”“边缘”的街头艺术,如今正以先锋姿态重构着新时代的文化叙事逻辑,在剧场穹顶与市井巷陌间架起一座流动的认同之桥。

破茧校园·筑梦央视:我的街舞起源之路

2002年,我蹲在北京广播学院排练厅的角落啃着面包,队友正对着斑驳的镜子纠正Wave动作,镜面映出了他T恤上洇开的盐渍,显然这个动作的练习已经持续了一段时间。五个兜里揣着食堂饭票的少年,把午休、晚自习,甚至翘课的时间都揉进了这个代表着热爱的角落。

就在前几天,我们刚刚在北京工业大学举办的一个街舞赛事上拿了冠军,奖品不是金灿灿的奖杯,而是两箱矿泉水,记得那天阳光刺得人睁不开眼,塑料包装膜在掌心融化的黏腻触感,至今还刻在记忆里。获奖后,我和小伙伴们信心倍增,也逐渐有了想在学校成立街舞社团的想法,但和主管老师多次沟通后,一直没有得到明确的回复,毕竟在那个时候,街舞总被贴上“地下”“边缘”“反叛”的标签。

大学生活还在一如既往地继续,而我依旧每天和小伙伴们一起跳舞,只要找到机会就和学校提出成立社团的想法。有一天,我听到北京大学要在百年讲堂举办全国大学生街舞大赛总决赛,便决定带着当时的校团委书记去现场看一看。当灯光聚在舞者们伴随着音乐的律动而肆意舞动的衣角时,我瞥见这位被我强行拉来观看比赛的校团委书记,居然用手指在跟着舞台上的节奏轻敲膝盖……回校后不久,学校第一个街舞社团“DE舞社”正式成立,我们也举办了属于在校大学生自己的晚会——“天炫D舞”。

DE舞社

“天炫D舞”起初只是社团内自娱自乐,从策划、拉赞助、执行都是由我和小伙伴们一起完成。拉赞助比跳舞难多了,从宿舍到定福庄周边所有的店铺,我带着策划书走了个遍,最终是一家新开的美发店愿意赞助,老板指着门口的霓虹灯牌说:“你们跳舞的也该染点头发,蓝的紫的才好看。”结果演出当天,他送来的五十顶假发成了最抢手的道具。做海报、发传单、搞宣传,第一届“天炫D舞”在匆匆忙忙中开始。令我没想到的是,幕布拉开时,仅能容纳二百人的礼堂被挤得满满当当,音乐与舞蹈结合瞬间点燃现场,在欢呼与掌声中我们完成了第一个梦想。

是的,街舞或许在那个时代存在着一些问题,但更多的是“青春”“自由”“时尚”,在年轻人心中,街舞是一种表达自我、追求梦想的方式。那晚,每一个舞动的身影都仿佛在诉说着他们的故事,每一个跳跃都充满了力量与激情。那一天,我仿佛看到了街舞在未来的无限可能,它不仅仅是一种舞蹈形式,更是一种文化、一种精神,它将会影响更多的人,让更多的人感受到街舞的魅力,加入这个充满青春与活力的大家庭中来。

“DE舞社”后来发展成为中国传媒大学最大的学生社团,最多的时候有1500多人参加,而“天炫D舞”也连续举办了十年,许多校外的街舞大咖也来参加,逐渐发展成了当时北京最具影响力的街舞活动之一。

毕业后,我进入央视工作,担任节目编导一职,那时恰逢第四届CCTV电视舞蹈大赛将要举办,我感觉是个机会。虽然当时已有如“动感地带”等一些在街舞舞者心中具有影响力的街舞活动,但是却没有一档专门为街舞开设的节目,因此我便向领导提出开设街舞专场的想法。

对于这个想法,我当时并没有足够的信心,因为社会大众对于街舞的固化印象,接受程度还很低。为了赢得机遇完成第二个阶段性的挑战,我做了充分的前期筹备工作,以及详细的节目方案,最终项目得到了领导的支持,第四届CCTV电视舞蹈大赛的街舞专场就这样诞生了。

节目中,各个街舞舞种纷纷登场展示,来参加的都是当时国内的一线街舞大咖,此外还邀请了美国、加拿大和韩国舞者同台竞技。舞蹈作品上,有与电影《速度与激情》结合的作品,也有反映社会题材的《占座》等,但更值得一提的是,我们还将少数民族风俗与街舞结合,创作出《梦回佤乡》《泼水节上的年轻人》。

青年衢江·舞联中西国际青年街舞大赛现场

联盟筑基·思想铸魂:中国街舞规范化发展探索

北京奥运会的成功举办,让全世界见到了中国的开放与发展,而街舞也在这短短的几年间变得更加受欢迎,街舞舞者、街舞团队、街舞活动也越来越多。但随之而来的,就是长期野蛮生长所带来的一系列问题,比如舞蹈水平参差不齐、比赛规则不明确、培训市场混乱等。这些问题不仅影响了街舞的可持续发展,也让一些对街舞充满热情的年轻人感到困惑迷茫。

2009年,在一次活动现场,我有幸遇到了当时中国舞蹈家协会的负责人。经过一番介绍后,我表达了希望由中国舞蹈家协会来引领中国街舞的健康发展,并开设街舞委员会的想法。领导表示希望我能够联合街舞圈内的一些有影响力的人,深入基层仔细调研,评估成立街舞委员会的可能性与必要性,而这一调研便是4年。

这4年间,我和小伙伴们走访全国各大城市的街舞社团、培训机构、比赛现场,与街舞舞者、老师、组织者进行了深入的交流与探讨,全面了解街舞的发展现状,收集了街舞从业者的意见与建议。2013年,我正式向中国舞蹈家协会提交了成立街舞委员会的申请,并获得批准。而我也有幸担任了中国舞蹈家协会街舞委员会的常务副主任和秘书长,中国第一个街舞国家级专业组织就此成立,多年来不被看好不被关注的街舞青年们也有了属于自己的“家”。

委员会成立后,为了更好地联系、团结全国的街舞从业人员,在中国舞蹈家协会的支持下,街舞委员会的指导下,全国街舞联盟开始成立。那段时间,我和同事几乎每天醒来都在不同的城市,每到一个城市都将当地的舞者聚集起来,为大家科普成立街舞联盟的必要性,讲解街舞委员会的宗旨与目标,我们希望通过联盟的形式,将全国街舞从业者紧密联系在一起,共同推动街舞文化的传承与创新。大家从最初的疑虑逐渐转变为支持与参与,越来越多的城市加入了我们的行列,共同为中国街舞的发展贡献自己的力量。截至目前,全国街舞联盟已经成立了32个省级街舞联盟,联盟内机构覆盖全国596个城市,直接联系近300万从业人员。

自此,中国街舞青年有如星星之火,迅速成长壮大……

黄河澎湃·国风觉醒:传统文化赋能的艺术革新

自娱自乐一直是街舞圈存在的问题,社会大众对于街舞还是存在很大的认识盲区。而能够让大众更好地认识到街舞,真正了解到街舞,最好的方式还是通过艺术作品。

2016年,由我组织策划参与编创的作品《我的街舞》首次在国家大剧院“舞典华章—2016中国舞蹈年度巡礼”正式亮相。这是中国街舞第一次登上国家大剧院的舞台,这部作品不仅展现了街舞的独特魅力和技术技巧,更通过流行时尚的舞蹈语言讲述了那份独属于街舞青年的故事,传达了他们对舞蹈的热爱与执着。此次亮相不仅让街舞得到了更广泛的认可,也激励了更多的街舞从业者投身于艺术创作,用作品说话,用艺术感染大众,逐步消除社会对街舞的盲区,推动街舞文化的普及与发展。此后连续多年,舞典华章均有街舞的作品出现。

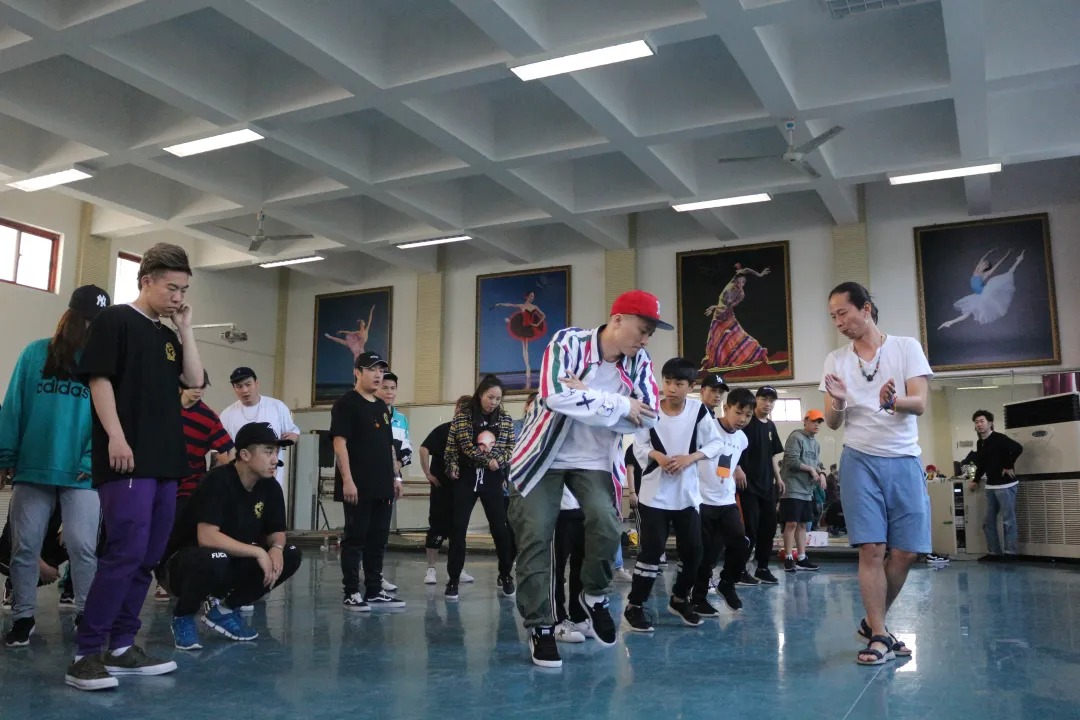

2018年3月,街舞委员会在北京开设“中国街舞艺术人才培养计划——首期舞蹈编创高级研修班”。在为期7天的课程中,学员们在老师的指导下,尝试将街舞与中国民族民间舞进行了初步的融合,而编创街舞作品《黄河》的想法也由此萌芽。

为了更好地创作,我与编导团队多次开会探讨,大家认为,虽然中国街舞目前的创作方向已有“中国风”的迹象,但是在作品的编创和手法上依旧比较稚嫩,有些只是简单地穿一些传统服饰就当是国风街舞,这让很多人都觉得中国化的街舞发展只是纸上谈兵,我们需要创作一部真正的中国街舞作品,并去参加中国舞蹈“荷花奖”的评选。之后,我们与河南省舞蹈家协会达成共识,开始为中国街舞艺术发展里程碑式的目标而努力。

街舞作品《黄河》排练

创作之路远比想象的困难,首先需要解决的便是演员来源。街舞不像别的舞蹈门类拥有专业团体,大家基本存在于各个机构或者处在各自为战的状态,让大家集中排练,就意味着排练期间没有收入来源,这对于很多舞者来说无疑是一个巨大的挑战。为了解决这个问题我们四处奔波,联系舞者,耐心地向他们讲述以街舞为载体创作《黄河》这部作品的意义,以及它对中国街舞发展的重要性。经过不懈的努力,终于找到了一群志同道合的人,愿意放下手头的工作,加入这个创作团队中来。

到底如何与中国元素融合是我们面临的第二个问题,在我看来,街舞充满力量、具有情感丰富、表达直接的特性,这与交响乐《黄河大合唱》的内在精神不谋而合。“《黄河大合唱》的整个曲子不能动,需要舞者的动作去迎合它的旋律和节奏。”这是我们在经过反复讨论后,得出的结论。

排练中,由于大家基本没有经过专业的系统性学习,所以在动作捕捉、情绪表达、形态呈现等多方面都需要进行针对性地教学。我与编导组成员花费大量时间,对每位演员进行一对一的指导。我们不仅关注动作的准确度和流畅性,更注重演员对作品内在情感的理解和表达。通过反复地讲解、示范和练习,演员们逐渐找到了与角色时代背景的共鸣,他们的表演也因此更加生动感人。同时,我们还邀请了专业的舞蹈顾问,为演员们在形态表达上提供专业建议,帮助他们更好地融入角色,呈现出更加完美的舞台效果。

时间很快来到“荷花奖”评选,那个时候我常常自问:“如果最后没有好的结果怎么办,会不会辜负了大家的期望,让所有人的努力都付诸东流?”但我同时也知道,无论结果如何,我们都已拼尽全力。在这个过程中,我们收获了很多宝贵的经验,这些是无法用任何奖项来衡量的。

深夜的广州街头,我们在彩排后返回酒店,或许是大家太过兴奋,又或许是太过紧张,大家竟然在马路边自发地开始排练,这真是太“街舞”了!记忆最深的是当时有一位路过的阿姨,看到我们排练后径直地朝我走来,拿着从兜里掏出的零钱塞到我手里。仔细询问才得知,原来阿姨是想请大家一起喝饮料,因为她的孩子也在练习街舞。相同的爱好,不服输不放弃的精神,敢于追求梦想挑战自我的勇气,肆意挥洒汗水的青春,和阿姨那个痴迷于街舞的孩子一般无二。阿姨是把我们看作自己的孩子,陌生人带来的暖意让所有人久久不能忘怀。

我们第七个登场,当主持人念到《黄河》的名字时,我深吸了一口气,站在侧台十分紧张。“风在吼,马在叫,黄河在咆哮,黄河在咆哮……”,音乐响起,每一位舞者每一个动作都充满了力量和激情。伴随着作品的情绪递进,当高潮部分所有演员呐喊怒吼时,我看到舞台上的他们流泪了……那一刻我们证明的不仅仅是某一个独立的个体,而是中国街舞一路走来的艰辛与不易。

“97.63分!”

回到休息室的我们,当听到分数出来的那一刻所有人紧紧相拥在一起,连我也顿时松了一口气。所有的努力和付出在这一刻都得到了最好的回报。从3月份在“舞蹈编创高级研修班”中街舞版《黄河》的首次尝试,到10月15日在“荷花奖”上的惊艳亮相,七个月的时间,我们经历了无数次在编创思路上的推翻与重铸,现在我们成功夺得了“荷花奖”!

街舞作品《黄河》编导及演员合照

街舞《黄河》是一次成功地用街舞对中国传统文化的致敬与创新尝试,我们试图通过街舞这一现代艺术形式,去诠释《黄河》这首经典曲目背后的民族精神和历史情感。这部作品不仅是一次艺术上的探索,更是一次文化自信地展现。我们希望通过街舞《黄河》,让世界看到中国街舞的力量和魅力,同时也是街舞在中国扎根,实现本土化演变创新的成功案例。街舞《黄河》舞出了峥嵘岁月的印记,展现了当代舞蹈人“在深入生活、扎根人民中进行无愧于时代的文艺创造”中昂首阔步,前行于现实主义创作的康庄之路。

《黄河》成功夺得“荷花奖”后,中国街舞创作逐渐进入了正轨,各项街舞活动纷纷将“中国风”纳入作品的评判标准。而我们也没有停下脚步,继续在全国范围内开展街舞编创班,培育优秀街舞编创人才,创作优秀街舞作品。2018年、2019年,连续两年举办“全国街舞创作作品展演”,来自全国的30多部优秀街舞作品参加,这些作品大多以中华优秀传统文化为内容编创,展现街舞与中国传统文化的深度融合。其中,不乏《花木兰》《打铜》《阿妹戚托》《邻里》等令人眼前一亮的佳作,它们或讲述历史故事,或描绘民族风情,或传达时代精神,而街舞这一独特的艺术形式,赋予了中华优秀传统文化新的生命力和表现力。这些作品的涌现,不仅进一步推动了中国街舞创作的发展,也让更多人看到了街舞与中国传统文化结合的可能性与广阔前景。

2021年,由我担任总导演的首部原创街舞梦剧场《我们的生活》在广州中山纪念堂火爆公演,此剧由国内顶尖创编团队,来自15个省的91位青年街舞演员,100余位工作人员完成。这部作品中,街舞不再是单纯的舞蹈表演,而是通过叙事性编排与戏剧冲突的深度结合,将英歌舞、咏春拳、广州早茶文化等与街舞融合,构建起具有时代特征的艺术表达体系,以青年志愿者投身社区服务为主线,通过街舞肢体语言刻画人物成长轨迹——从个体迷茫到群体互助,最终在基层实践中实现自我价值,形成中西文化碰撞的独特美学语言。

在筹划初期,主创团队首先需要确定的就是街舞剧的主题:如何才能既在剧中体现广东本土文化,又能引起当代青年的共鸣?在确立“本土文化与街舞共鸣”的创作方向后,导演团队开启深度文化探索:编纂的调研手册凝聚了广州塔、永庆坊等广府地标精髓,实地采风中,早茶蒸汽与粤语声调共同晕染出创作底色。南北文化差异让创作碰撞不断迸发,不同背景的编导与舞者在理念交锋中逐渐达成共识,编排上的思维差异最终熔铸成舞段的创意火花。

这部90分钟的街舞梦剧场《我们的生活》标志着街舞作为一种新兴的艺术形式,已经跨越了单纯的舞蹈范畴,成为一种能够承载深厚文化内涵、反映时代精神、引领社会潮流的综合艺术形式。通过《我们的生活》,观众不仅欣赏到了街舞的动感与魅力,更深刻感受到了街舞背后所蕴含的文化力量与时代价值。这部作品无疑为中国街舞的发展树立了新的标杆,也为新大众文艺视域下的街舞文化重构与时代价值探索提供了宝贵的经验与启示。

我始终认为,街舞最朴实的地方在于其强大的凝聚力,它是人民的艺术,来源自人民最真实的生活,带着烟火气,带着青年人对生活热腾腾的向往和热爱,有别于殿堂里的高雅艺术,没有门槛,也没有先天限制,街舞注定会成为人民群众喜闻乐见的艺术,会成为老少皆宜、都能看懂、都能参与的艺术。街舞之于人有育化作用,它可以让人更自信、更包容也更坚强。街舞的创造力很强,随着音乐和科技的进步,也可能不断演化出新的舞种品类。街舞是真正的当代艺术,它没有边界,它一直在学习和成长。

在前不久刚刚结束的世界顶尖街舞赛事之一Juste Debout上,10岁的宋皓铭和12岁的符隽熙令世界震惊,两位中国小将在battle中,融入了醉拳、太极拳野马分鬃、太极云手、窝心拳、少林冲天炮、少林旋风腿等中国传统武术动作,相关视频在全网广泛传播,累计播放量过亿次。

当中国少年组合用醉拳的踉跄步伐解构Hiphop的节奏框架时,实质完成了两重文化对话:其一是武术的“天人相应”与街舞的“自由精神”在哲学层面的互鉴;其二是东方“身体美学”对西方“力量崇拜”的创造性回应。这种跨文明的肢体诗学,打破了“传统”与“潮流”的二元对立,使“少林旋风腿”不再只是武术招式,而是成为智能时代表达文化自信的超级符号,更是新大众文艺发展路上,街舞对传统艺术形式的致敬与融合,对时代精神的深刻诠释与弘扬。它鼓励着更多的年轻人,在尊重与理解多元文化的基础上,勇敢探索、勇于创新,用自己的方式讲述中国故事,传递中国声音。

街舞不应只配获得帅、酷、炸等这些浮于表面的视觉感官形容,街舞要成为时代发展的记录者,成为人类灵魂的表达者,成为艺术家评鉴的对象,成为青年群体自我意识的塑造者,成为潮流文化的代言人,成为不被时代淘汰、独一无二的艺术形式,在历史长河中安身立命,在时代洪流中细水长流。

街舞作品《索那木坚》

2023年,在国家民委的指导下,我与全国街舞联盟的小伙伴开始了“中华街舞”系列作品的创作,近二十部作品中,有西藏街舞联盟将“藏戏”融入街舞,创作街舞作品《索那木坚》,有四川街舞联盟将皮影戏与街舞结合创作《小皮影》,也有新疆街舞联盟创作的反映当代新疆少数民族青年生活的《幸福新时代》,这些作品让世界看到了中国街舞的创新与魅力,通过这一系列创作,街舞不再仅仅是街头文化的代表,而是成为承载与传播中华优秀传统文化的重要载体,展现了新时代中国青年的文化自信与创新精神,为新大众文艺的发展注入了新的活力,也为街舞艺术的多元化探索开辟了广阔的空间。

在传统的大众印象中,街舞是一种自由、奔放且充满个性的艺术形式,强调动作的力量与节奏,具有极强的技巧性,往往与街头文化相连。然而,在新大众文艺视域下,街舞正经历着一场深刻的文化重构。它不再局限于狭小的街头空间,而是逐渐走进大剧院、登上国际舞台,成为展现多元文化和时代精神的重要载体。

2024年,由我参与编导的街舞作品《常山赵子龙》在全国街舞大会压轴登场,一部优秀的作品,不仅仅是画面,更重要的是整个结构与创意。赵子龙不仅仅是一个历史人物,更是一个文化符号,代表着英勇无畏与智慧谋略的完美融合,也是忠诚与信念的不朽化身,象征着正义与担当。在作品的结构设计上,我们深入挖掘赵子龙的历史故事和文化内涵,力求在每一个动作、每一个场景中都体现出赵子龙的英雄气概。

在传统意义上,街舞更多关注肢体语言的自由表达和动作的力量美感。然而《常山赵子龙》突破了这一局限,大胆地从意象化的主题表达转向对具体人物的细腻塑造。在作品中,舞者以力量、肢体张弛与节奏变化表达赵子龙的英勇、忠诚与柔情。特别是舞蹈中融入了武术的“枪术”元素,不仅丰富了街舞的表现形式,也更真实地塑造了赵子龙这一历史英雄的形象。这种从抽象到具体、从表意到叙事的转变,提升了街舞的艺术张力,使之能够承载更深刻的文化内涵。

中国街舞才是我们的未来

时至今日,中国街舞艺术正蓬勃发展,它以中华文化为灵魂,以中国元素为外在形态,深深扎根于中华优秀传统文化的肥沃土壤之中,源源不断地汲取创作灵感,通过这种融合,传统文化为街舞注入崭新的时代意义与价值,使其成为讲好中国故事的独特载体,成为大众更加能够理解,更加能够接受的艺术形式。

站在新的历史方位回望,街舞的发展轨迹恰似新时代文化发展的缩影:从边缘到主流,从模仿到创新,从跟随到引领。这种转变不仅重塑了舞蹈艺术的生态格局,更构建起大众文化参与的新范式。当《黄河》的鼓点与时代脉搏同频共振,当《我们的生活》的烟火气点燃文化自信,当《常山赵子龙》的英雄气概通过街舞呈现眼前,我们看到的不仅是街舞艺术的繁荣,更是中华文化创造性转化、创新性发展的生动实践。在技术革命与文化自觉的双重驱动下,新大众文艺正书写着属于这个时代的文化史诗。(作者:全国青联常委、文化艺术界别副秘书长,中国舞蹈家协会街舞委员会常务副主任兼秘书长,中华海外联谊会理事 夏锐)