汽车行业正在经历前所未有的技术与产品革新,第三方测评的价值更为凸显。作为“汽车测评国家队”,中汽中心日前发布了《中国汽车测评报告(2025)》,该报告由中汽中心联合行业、高校共同编写,涵盖国内外第三方测评现状及发展趋势,深度分析主被动安全、智能网联、绿色健康、商用车、消费者调研相关领域,为行业及消费者带来了专业而全面的第三方新车测评研究成果。

很多车主打开车门都有这样的体会:一股说不清道不明的异味扑面而来,明明车里看起来挺干净,可这股味道就是挥之不去。这些异味到底从哪儿来?有异味是否意味着车辆用材不健康呢?《中国汽车测评报告(2025)》带您一探究竟。

“异味”不等于“有害”,需警惕不健康内饰材料

对于车内异味目前存在不少误区,例如“车内异味就是车有问题”“没有异味才是健康车”……类似的观点影响了消费者的正确选择。事实上,异味是一种主观感受,受个体差异的影响很大,主要影响驾乘的舒适性,不一定就会伤害身体健康。只有挥发性有机物(VOCs)才会对健康造成潜在损害。而不健康材质普遍含有VOCs。

随着人们对汽车内饰材料要求的提高以及材料学的发展,越来越多的新型材料出现在汽车内饰的应用中。一般来说,汽车制造时用的车体内饰织物主要有座椅面料、背衬、地毯、篷盖布、窗帘及顶棚、门饰、护壁面料等。

虽然消费者日益重视车内用材健康与否,但汽车领域还没有统一的用材管控标准。目前业内大多参考儿童玩具的相关要求,从近年来国内外儿童用品召回实践来看,儿童用品中的化学风险因素主要有甲醛、邻苯二甲酸酯等增塑剂,以及铅、镉、镍等重金属。

据了解,若材料中含有甲醛、石棉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚、多环芳烃和邻苯二甲酸酯等有害物质,消费者在接触过程中可能会受到其侵害,引发神经衰弱、恶心呕吐、肾功能衰竭乃至癌症等疾病。此外,可迁移元素可通过接触被人体吸收,过量的吸收会造成元素中毒。因此,客观全面地了解车用材料的健康属性,是消费者在选车购车过程中的重要一环。

测评结果喜忧参半,车辆用材健康仍有提升空间

在深入调研行业现状和消费者的用车需求后,中汽中心在2024版C-GCAP创新性地引入了“健康用材”这一指标,旨在客观、公正地评估材料的健康属性,为消费者选车购车提供更加全面、客观的参考。

《中国汽车测评报告(2025)》显示,中汽中心在2024年开展了2批次的健康用材测评,着重检测方向盘、乘员扶手、换挡手柄/换挡旋钮、多功能开关手柄、座椅及头枕和安全带织带等六大部位与人体皮肤接触的材料,检测项目涵盖了甲醛、石棉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚、多环芳烃、邻苯二甲酸酯以及可迁移元素等。

首批测试选取了10款车型进行测试。结果发现,有2款车各有1种材料检出邻苯二甲酸酯,检出的材料分别为方向盘表皮、座椅及头枕表皮。这也表明汽车内饰材料中邻苯二甲酸酯类风险较高,在方向盘、坐垫、脚垫等部位中尤为明显。

对于可迁移元素,只有1辆车6个部位的所有材料完全未检出可迁移元素,其他9款车均检出部分可迁移元素。检出的元素种类主要为Sb(锑)、Ba(钡)和Cr(铬)。

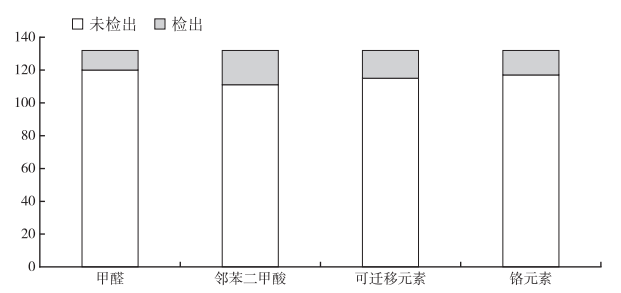

第二批测试选取了9款车型进行测试。结果发现,含有邻苯二甲酸酯的材料数量为21种,但是检出结果均符合国标要求。

第二批测试检出情况

可迁移元素共有17种材料检出,有2种材料检出少量的Ba,有15种材料检出Cr,不合格率为11%。另外有12种材料检出了游离甲醛。

推动车内健康用材,亟需多方发力

随着消费者对车内健康的关注度进一步提升,消费者除了重视车内空气质量外,也日益重视车内用材的健康。目前各车企纷纷推出了自己的车内健康方案,其中也包括健康用材方面的考量。

报告认为,第三方测评机构需加强研究可接触内饰材料的有害物质,指引汽车制造商在生产过程中更好地控制材料质量以及寻找更安全、更环保的替代材料,同时推动车企改进内饰材料的生产工艺,减少有害物质在材料中的残留,提高材料的环保性能,减少在汽车使用过程中可能会导致出现消费者健康问题。

汽车健康用材不仅是消费者关注的焦点问题,也成为汽车企业发力的重要方向。中汽中心将全面响应行业呼声和消费者关切,进一步加强健康用材测评研究,引导车企在汽车用材选择与设计上更加注重环保与健康,推动汽车内饰材料技术向绿色、可持续方向发展,守护每一位驾乘者的健康与安全。