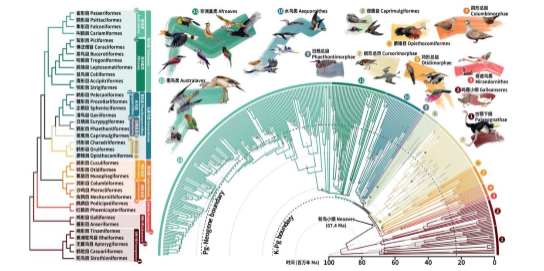

鸟类演化生命之树 绘图:Jon Fjeldså、Josefin Stiller、陈光霁

早期新鸟类经历的快速辐射性演化事件发生在何时?现生鸟类各类群之间的演化关系是怎样的?如今,上述长达一个多世纪的争议性问题有了新的科学解释——由我国科学家主导的万种鸟类基因组计划发布了第二阶段研究成果,研究团队以363种鸟类的全基因组比对数据为基础,通过重建现生鸟类演化的生命之树,厘清各类群之间的关系,提出新的分类方案,为正确理解鸟类物种演化及复杂性状演化奠定了坚实基础。相关研究论文《科阶元基因组揭示鸟类演化复杂性》4月2日凌晨发表于国际著名学术期刊《自然》(Nature)。

在生物分类学上,现生鸟类(超过1万种)属于鸟纲中的新鸟亚纲,大致分为古颚类和今颚类两个主要类群。其中,古颚类包含大量无法飞行的鸟类,如非洲的鸵鸟、澳洲的鸸鹋和新西兰的鹬鸵等;今颚类则进一步分为鸡雁小纲与新鸟小纲两大分支——前者包括我们熟悉的鸡、鸭和雁等,后者则包括95%的现生鸟类。

历史上,新鸟小纲曾经历快速的物种大爆发,在不到1千万年里分化出大量的新类群,基本奠定了当下全球鸟类物种多样性的格局。“分化时间如此短,给我们梳理各种鸟类的演化地位与不同类群间的关系带来了极大挑战,导致现生鸟类的分类在‘目’和‘科’级别上极其混乱,缺乏统一认识。因此,如何获得准确而稳定可靠的鸟类系统关系树成为一大难题。”论文通讯作者、浙江大学生命演化研究中心讲席教授张国捷指出。

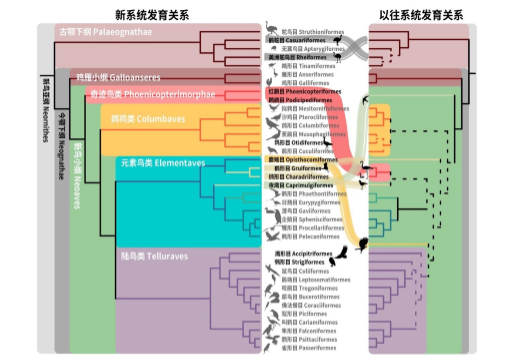

快速的辐射性演化,是指祖先物种在较短时间内爆发出多个物种类群的过程。在这此过程中存在的基因不完全谱系分流、分化后跨物种杂交等现象,会使类群间的亲缘难以判定。“我们的研究指出了前人研究的认识误区,对之前认为的演化关系进行了较大幅度的调整。新的分类方案在新鸟小纲内划分出四个主要的演化支,包括奇迹鸟类、鸽鸨类、陆鸟类和本研究提出的一个全新类群。”论文共同作者、中国科学院大学博士研究生陈光霁介绍。

据悉,这个新的类群被称为“元素鸟类”,既包括主要在水域活动的企鹅、潜鸟、信天翁等鹭形类和鹤形类鸟类,也包括主要在陆地活动的麝雉等,还有更擅长在天空活动的夜鹰和雨燕等夜鹰目鸟类,分别对应水、土和气三种古典元素,并因此而得名。“过去的研究将这几类鸟类分散在不同的演化分支,但这项研究结果表明,它们其实来自一个单系群,也就是由相同的祖先分化而来。”陈光霁进一步解释。

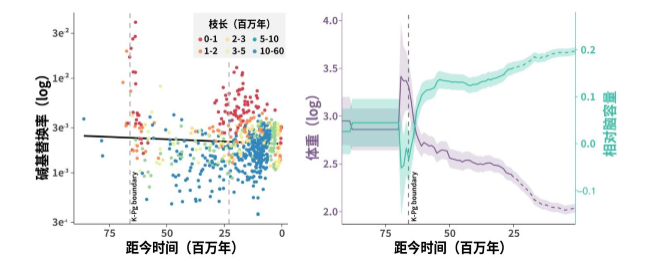

此外,新鸟类发生辐射性演化的时间也存在较大争议——之前的分子生物学研究可以推定这一事件发生在白垩纪末期那次大灭绝事件附近,但不能判定是发生在那之前还是之后。“我们构建的鸟类系统发育时间树,支持大量的新鸟类群是在白垩纪—古近纪界线后发生快速的辐射性演化的观点。此外,我们还发现在大灭绝事件后,早期新鸟类的有效种群大小发生了急剧扩张、碱基替换率和相对脑容量急剧上升而体重急剧降低等一系列变化,这也支持了新鸟类的多样化是为适应新兴生态位而发生快速辐射性演化的假说。”论文共同作者、浙江大学生命演化研究中心研究员冯少鸿说。

灭绝事件后鸟类碱基替换率、体重和相对脑容量急剧变化 绘图:Josefin Stiller、陈光霁

新的鸟类系统发育关系与过去的系统发育关系比较示意图 绘图:Josefin Stiller 、陈光霁

在传统构建系统发育关系的研究中,编码蛋白质的序列和超保守元件等基因组区域常被选为构成生命之树的数据来源。研究团队认为,受到维持蛋白质结构和功能的选择压力,这些保守区域展现出极复杂的演化模式,受到选择压力较低的区域可能是更适宜的研究材料,基因间区序列可能是更理想的选择。因此,相比增加物种数量与增加数据量的方案,提高有效数据量对解决过去的部分分支分类难题更关键。“此次提出的新‘科’级别鸟类生命之树,既为研究所有现生鸟类的演化过程提供了基础性分类框架,也为建立全面生物多样性格局奠定了基础。”张国捷总结道。(记者 张蕾)