长长的鼻子向内卷曲

身躯庞大

细长的尾巴低垂

这是甲骨文“象”字

“象”字的甲骨文

在故宫博物院收藏的甲骨上,目前没有发现单独的“象”字,但发现了与之关联密切的“为”字。甲骨文“为”字,是用一只手牵着象,上半部分是做出抓握姿态的一只手,下半部分则如简笔画般,勾勒出大象的模样——正是人们让大象干活的样子。

故宫博物院所藏甲骨中的“为”字

形似一只手牵着一头象,橙色部分为“象”字

甲骨文中存在“象”字,意味着大象早已生活在中华大地。不过,随着时间推移,气候剧烈变化迫使象群转移了生存空间。从记载来看,战国之后,大象不再驰骋于我国北方和中部地区。比如东汉许慎著名的《说文解字》一书,对“象”字的注解就称它为“南越大兽”。

在中华大地上迁徙上千年的象,虽然活动空间逐渐南移,但传说却留在了它曾繁衍生息的地方。“象”谐音“祥”,明清之际,大量以象为元素的装饰品出现在宫廷,用以表达人们对太平、吉祥的期许。“太平有象”样式或有着象耳装饰的文物在故宫中颇为多见。最具代表性的“太平有象”香炉,就常常成对出现在宝座的前方。

太和殿宝座前陈设一对太平有象香炉

除了发挥象因谐音而来的美好寓意,清代宫廷也大量利用象牙材料,制作了不少日用和赏玩之物。内务府通过粤海关征调象牙工匠进京,利用当时藩国进贡和官员进献的象牙材料,制作出牙雕《月曼清游册》、牙雕渔家乐图笔筒等精彩绝伦的作品。宫廷牙匠们不仅有高超的雕刻、染色技巧,还能将象牙软化、劈丝、编织,制作出象牙席。看似是一张普通的凉席,其实是由象牙丝编织制成。

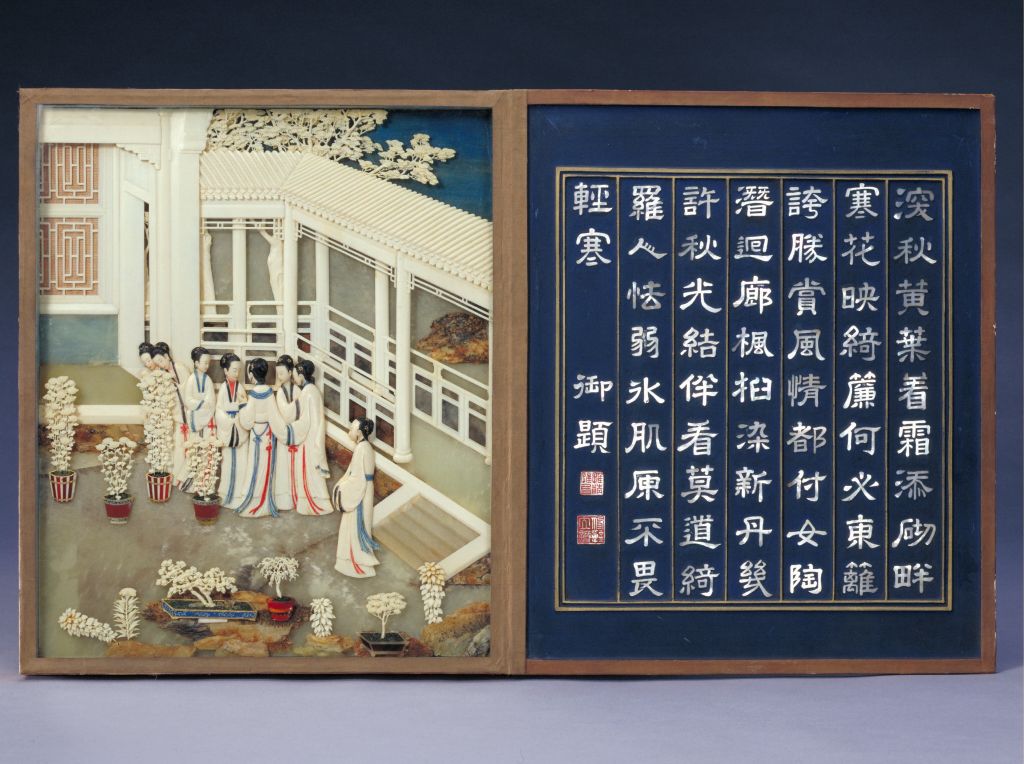

清 牙雕《月曼清游册》一页

故宫博物院藏

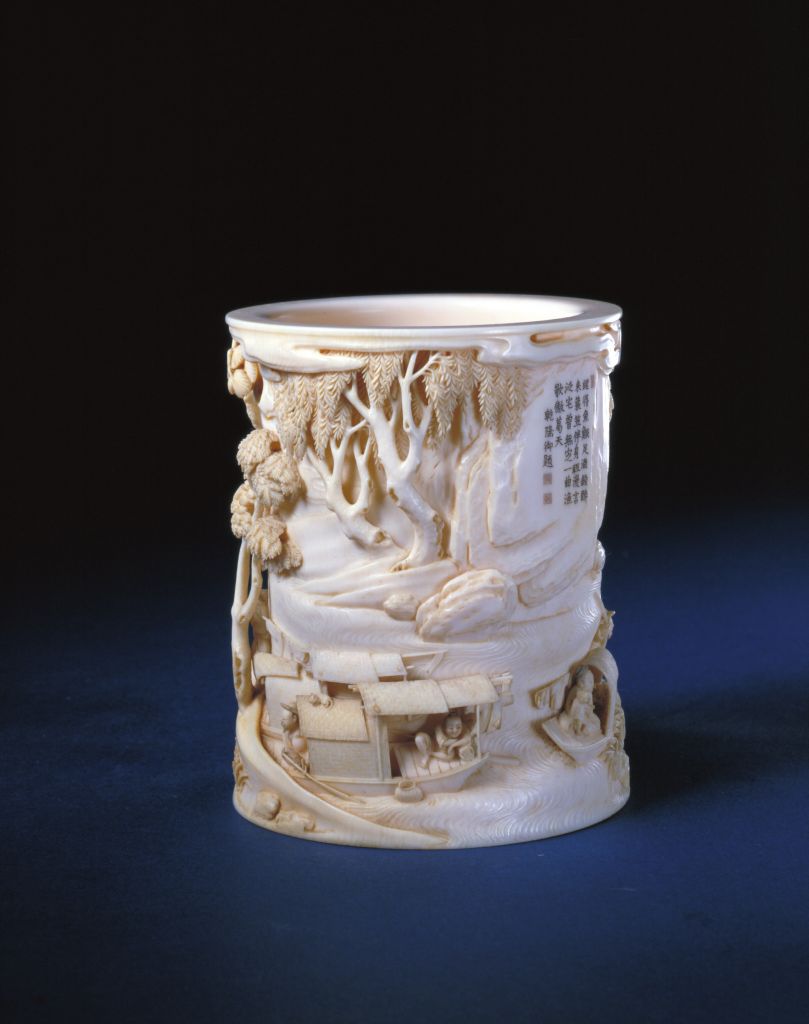

清 黄振效雕渔家乐图笔筒

故宫博物院藏

清 象牙席

故宫博物院藏

象,五千年前就生活在了中华大地上。它庞大的身躯力大无穷,经过驯服,可负重致远,可踏土助耕;列于战阵,能威慑敌军;列于仪仗,能彰显庄严。它既象征祥瑞,又寓意圆满。现在,亚洲象已列入我国保护动物名录,我国对它的保护和研究水平也已走在国际前列。禁止商业贸易,正是为了还大象们一片自由安乐的家园。(撰文:崔恺祎)