【陕西将改扩建、新建一批黄河文化博物馆】近日,陕西省委、省政府联合印发《陕西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》(以下称《规划》)并发出通知,要求各地各部门结合实际认真贯彻落实。

【陕西将改扩建、新建一批黄河文化博物馆】近日,陕西省委、省政府联合印发《陕西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》(以下称《规划》)并发出通知,要求各地各部门结合实际认真贯彻落实。

《规划》要求,深入推进“中华文明起源与早期发展综合研究”“考古中国”等重大项目;实施中华优秀传统文化传承发展工程,加强黄帝陵、兵马俑、延安宝塔、秦岭、华山等中华文明、中国革命、中华地理的精神标识和自然标识保护;推进陕西历史博物馆、西安碑林博物馆、秦始皇帝陵博物院改造提升工程。

《规划》要求,加强黄河文化研究,进一步挖掘诗经、关学、中央水塔等文化元素,传承西迁精神等,适当改扩建和新建一批黄河文化博物馆、黄河文化专题图书馆、特色文化展馆;建设长城、长征、黄河国家文化公园,形成具有特定开放空间的公共文化载体,集中打造中华文化重要标识。

《规划》强调,加大文物保护力度方面,实施黄河文化遗产系统保护工程,加大对周原、秦咸阳城、汉长安城、统万城、大明宫、长城等遗址保护修复力度,推进石峁遗址、西汉帝陵、唐代帝陵申报世界文化遗产工作;传承创新后稷教民稼穑等农耕文化遗产,打造农耕文化博物馆和国家农业公园,加强重要农业文化遗产申报、保护和可持续发展;依托郑国渠、槽渠、六辅渠、龙首渠、白渠、成国渠等遗址的保护,推进与黄河相关的水文化遗产遗迹的保护与研究;保护好、管理好、运用好革命文物,深入开展革命文物集中连片保护利用,建设延安革命文物国家文物保护利用示范区,发挥好革命文物在党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育等方面的重要作用。

【清华大学举办清华清尚智慧场景创新设计研究院成立仪式】2022年4月19日,时值清华大学建校111周年,由清华大学美术学院、清华清尚智慧场景创新设计研究院联合主办的清华清尚智慧场景创新设计研究院成立仪式在清华大学美术学院美术馆隆重举办。

为充分贯彻落实总书记重要讲话精神,基于清华大学美术学院在设计领域的深厚沉淀,结合清华大学电子工程系、计算机科学与技术系的技术领军优势,联合具有丰富设计行业经验的北京清尚建筑装饰工程有限公司,清华大学—北京清尚建筑装饰工程有限公司智慧场景创新设计联合研究院正式成立。

研究院将在智慧场景创新设计领域,围绕艺术与科技融合创新设计,聚焦智慧场景创新设计高质量内涵式发展研究,推动高水平艺术设计成果与技术成果结合转化,积极服务于清华大学的“双一流”学科建设目标,培养艺术和科技相融的跨学科人才、智慧场景领域的领军人才、适应国家社会经济文化发展且了解产业运行规律的复合型人才。

【昆明市晋宁区文化馆新馆正式开馆】2022年4月22日下午,位于云南省昆明市晋宁区和璟苑公园的晋宁区文化馆新馆已正式开馆,将向晋宁人民群众免费对外开放,为晋宁人民群众的文化生活服务再添新去处。

新馆建筑面积共2963.25平方米,是花园式、园林式、古典式、开放式的综合性群众文化服务阵地;设非遗展示中心、数字文化体验厅、计算机网络教室、名人名贤堂、美术教室等18个群众文化服务活动功能厅室和文艺创作、文艺培训辅导部、非遗保护部,音乐、美术工作室,文化志愿者办公室、资料档案室、消防安防监控室等24个功能室,能同时满足300余人的公共文化服务需求。

晋宁区文化馆馆长赵茜介绍道,新馆开馆后,馆方将利用完善的功能和设施,常年对外免费开展文艺演出、非遗展览、全民艺术普及培训等7项常态化活动;同时,馆方还将利用新馆现代的数字文化服务平台,实现场馆的活动线上预约、线下服务,为群众提供丰富、优质、整洁的线上线下公共文化服务。

下一步,晋宁区文化馆将以新馆的开放为契机,在新环境、新起点为文化工作作出更大贡献,促进晋宁向文化强区不断迈进。

晋宁区文化馆新馆(图源:潇湘晨报)

晋宁区文化馆新馆(图源:潇湘晨报)

【西班牙一博物馆藏纳粹盗窃作品在美引发诉讼】美国最高法院于4月21日决定将一家西班牙博物馆藏品的归属案发还联邦上诉法院重审。居住于美国加利福尼亚圣迭戈的大卫·卡西和(David Cassirer)认为,藏于马德里提森-博内米萨国立博物馆(Museo Nacional Thyssen-Bornemisza)的卡米耶·毕沙罗(Camille Pissaro)作品《午后雨中的圣奥诺雷路》(Rue Saint-Honoré, dans l'après-midi. Effet de pluie)曾属于其曾祖母,并应被归还给其家族。美国法院此前判决,该案适用西班牙的产权法而非加州法律,因此提森-博内米萨国立博物馆是画作的合法拥有者。联邦上诉法院如今将决定加利福尼亚州法律适用性是否高于西班牙法律,而这有可能推翻此前判决。此前50年时间里,大卫·卡西和的家人都以为作品遗失或被毁。他的曾祖母莉莉·卡西和(Lilly Cassirer)是德国籍犹太人,曾是画作拥有者。纳粹掌权后,莉莉·卡西和及其夫逃离德国,为取得签证,她于1939年将画作交给了纳粹。画作此后流往美国,几经转手,最终于1976年由瑞士收藏家汉斯·海因里希·提森-博内米萨(Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza)购得,提森-博内米萨又在20世纪90年代将作品卖到了西班牙。1958年,莉莉·卡西和与德国政府达成财务协议,其金额相当于今天的约25万美元,但她并未放弃追回作品的权利,只要其重新现身。

在马德里提森-博内米萨国立博物馆展出的毕沙罗作品《午后雨中的圣奥诺雷路》Mariana Eliano/Associated Press

【中国】北京魔金石空间:2022年4月2日,由艺术家何迟策展,魔金石空间主办的“陈小果:居民”个展在北京市朝阳区酒仙桥路2号798艺术区798东街(魔金石空间)隆重开幕。

【中国】北京魔金石空间:2022年4月2日,由艺术家何迟策展,魔金石空间主办的“陈小果:居民”个展在北京市朝阳区酒仙桥路2号798艺术区798东街(魔金石空间)隆重开幕。

与艺术家陈小果的第一个个展“爱在黎明破晓前”相比,此次“居民”个展延续了他不常规布展的方式。一个个叠加的画面存在着一种建筑关系,大大小小作品呈现出视觉上“远看”“近看”的逻辑;其中转角处一幅被折叠的画最为特别,它连接了两个垂直的墙面、拉平了空间,将整个展厅的作品展开为一个特殊的立体观看平面。

本次展览共展出陈小果在居住期间所画作品数量的三分之一,其中展览作品还有一部分内容被遮盖,无法完整地欣赏到画面的全貌。虽说这次他的展览绘画对象,不乏有争议的名人与备受尊敬的前辈,但在这位年轻的艺术家看来,住在他对面的“西蒙”与美国说唱大佬“侃爷”都是平等地“居住”在他作品中的人物。他认为物质现实、生活地点生存空间,不应是居民个人的政治身份标签。如画面一样所有的人都是平等的,都是地球坐标定位的“居民”。

本次展览将持续展至2022年5月7日。

展览海报(图源:腾讯网)

【中国】广州美术学院美术馆:2022年4月8日,由广州美术学院主办,广州美术学院中国画学院、广州美术学院美术馆、广州美术学院教务处承办,岭南画派纪念馆协办的“岭南画学之路——教学文献展”在广州美术学院美术馆1、2、2A、3号厅隆重开展。

本次展览作为专门组织的文献展,不同于常规的教学总结和成果回顾,它从“岭南画学”这一概念出发,侧重于中国画的语言和形式特性,力图围绕教学思想、教学理念和教学方法,将长达七十年的努力浓缩在典型的事迹和命题当中,通过各类文献、口述实录和相关例证的展开,分析和总结经验,发现和提出问题,为今后中国画教学的深入和开放创造一次交流的机会。尤其对于中国画学院最近十年的专业建设和教学工作,主办方希望借此机会收集广大师生、学科专家和社会各界的宝贵意见,通过吸收、研究和改进,将岭南画学精神发扬光大。

本次展览将一直展至2022年5月5日。

展览海报(图源:020艺术观察)

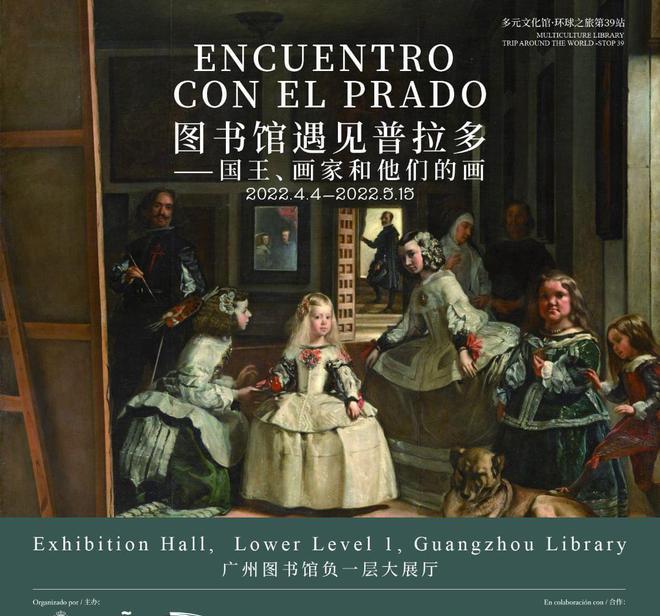

【中国】广州图书馆:2022年4月4日,由普拉多国家博物馆、西班牙驻华大使馆、西班牙国际发展合作署、西班牙驻广州总领事馆、塞万提斯学院和广州图书馆共同合作主办的展览“图书馆遇见普拉多——国王、画家和他们的画”在广州图书馆负一层正式对外展出。

本次展览共展出29幅西班牙普拉多博物馆最具代表性的名作复制品,再现文艺复兴时期到19世纪末西方绘画艺术的璀璨。西班牙普拉多博物馆(Museo del Prado)在19世纪末期就被誉为“世界四大美术馆”之一,也是收藏西班牙绘画作品最全面、最权威的美术馆。它继承了西班牙历代君主珍藏的各类绘画、雕塑、版画和工艺品,其中不乏诸多欧洲巨匠的传世经典。本次带来的该馆镇馆之宝《宫娥》以等比例精细复刻的形式展出。它由十七世纪西班牙画家迭戈·委拉斯开兹创作,是与《蒙娜丽莎》《夜巡》并列的“世界三大名画”之一。为了方便观众近距离欣赏这幅名画,策展团队特意对画作要素进行多重拆分与空间排列,立体搭建《宫娥》经典布景,让观众“走进”画中,亲身体会作品构图之精妙。

本次展览将继续以图书馆的方式为公众“解读”普拉多博物馆的艺术瑰宝,通过组织专家讲座、艺术工作坊、专题书展等一系列互动性强的阅读体验活动,帮助公众在跨文化语境下欣赏西方绘画艺术,从阅读的视角重新审视世界名画。

此次展览将持续至2022年5月15日。

展览海报(图源:网易网)

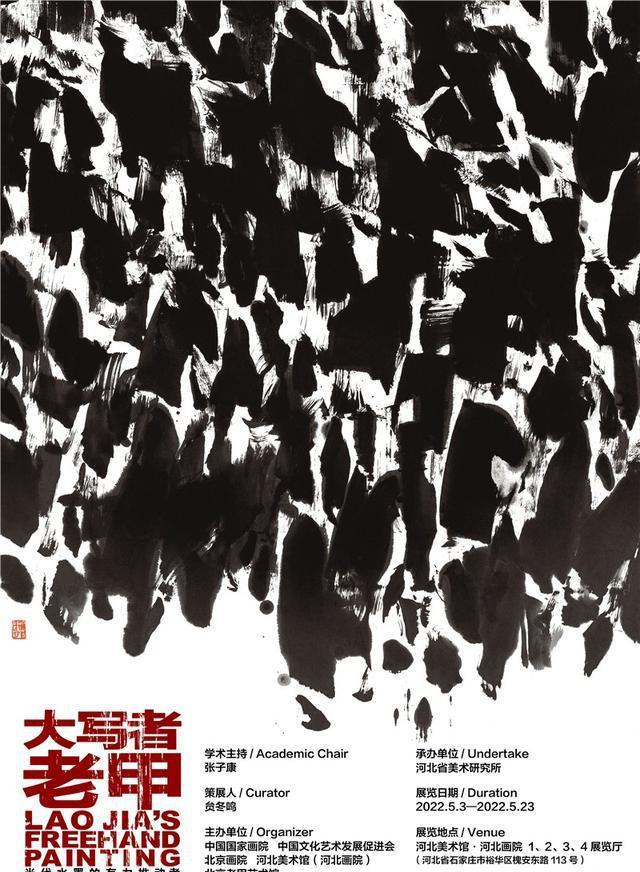

【中国】河北美术馆:2022年 5月3日至5月23日,由中国国家画院、中国文化艺术发展促进会、北京画院、河北美术馆(河北画院)、老甲艺术馆主办,河北省美术研究所承办的“大写者——老甲”大写意绘画作品展将在河北美术馆1、2、3和4展览厅隆重开幕。

此次展览共展出当代著名大写意艺术家老甲先生佳作150余件,包括相关艺术文献和写生、雕塑作品。同时,《老甲大写意》(十卷本)《中国近现代名家——贾浩义》《老甲大写意画集》以及《老甲艺术文献丛书——老甲艺术随笔》《当代中国画文脉研究——贾浩义卷》等重要著作也将捐赠给河北省图书馆、石家庄市图书馆及河北师大美术与设计学院等机构。

展览海报(图源:网易网)

【中国】:云南美术馆:2022年4月16日,由云南美术馆主办,云南省美术家协会陶瓷艺委会、云南省陶瓷书画研究会承办的“滇陶溯源—云南·中国国际陶艺邀请展”在云南美术馆顺利开展。

此次展览共邀请13位云南本土陶艺大师及国内外数十位艺术家在云南的土地上使用云南的陶土进行创作。这也是省内首次大型省级陶艺展,在全国范围内也实属罕见。

受运输条件限制,此次展览中展出的近300件作品,只是此次“滇陶溯源行”中烧制作品的三分之一,但足以展现多元文化在云南这片土地上的灵感碰撞。溯源意在创新,受邀艺术家重新踏上云南的土地。临沧、大理、文山、华宁、建水……艺术家们分批感受独属于云南的风土人情;从山川湖海的壮丽自然景观,到特色美食的烟火食味,陶瓷产区写生采风的点滴,都成为艺术家描绘或雕刻在陶坯上的艺术表达。

本次展览的作品皆由各位艺术家采用云南的陶土创作而成,涵盖种类繁多,陶艺家们用独特的创作手法和丰富表现形式释放了陶艺品对生活的诠释空间,展现了陶艺品作为艺术载体的丰富性与包容性。此外,此次展品中有部分2020年“走进大美滇西·探寻红色印迹”云南名家写生创作活动中的作品,全方位展现了云南风景与文化记忆。

本次展览免费向广大公众开放,将持续展至2022年5月15日。

展览现场(图源:云南网)

【德国|慕尼黑老绘画陈列馆】德国慕尼黑老绘画陈列馆(Alte Pinakothek)自3月29日至7月24日举办展览“色彩的新力量:来自佛罗伦萨圣神大殿的拉法利诺·德尔·加博《哀悼基督》”(DIE NEUE KRAFT DER FARBEN – RAFFAELLINO DEL GARBOS„BEWEINUNG CHRISTI“AUS S. SPIRITO IN FLORENZ)。拉法利诺·德尔·加博的作品《哀悼基督》经过修复,重新显示出有力、和谐的色彩。这件祭坛画创作于1500年前后,用于佛罗伦萨圣神大殿(S. Spirito)纳西(Nasi)家族的小圣堂,1829年由巴伐利亚国王路德维希一世购得。这是德尔·加博的主要作品之一,使其得以从同侪中脱颖而出。近几十年,作品由于状态不佳而很少在馆内展出。对作品的艺术史和技术研究为修复工作提供了支撑。作品此次与菲利皮诺·利皮(Filippino Lippi)和彼得罗·佩鲁吉诺(Pietro Perugino)的祭坛画一同展出,这两位艺术家都被德尔·加博视为楷模。

拉法利诺·德尔·加博(Raffaelino del Garbo)/《哀悼基督》/约1500年/© Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Munich, photo: Sibylle Forster

【讲座预告|苏州虎丘路三国大墓墓主身份再考】2022年4月28日晚,由南京师范大学社会发展学院主办,南京师范大学社会发展学院文博系承办的考古学系列讲座总第66讲(文博大家讲坛第12讲)“苏州虎丘路三国大墓墓主身份再考”将在线上隆重举行,本次讲座的主讲人是苏州博物馆研究馆员、副馆长程义,主持人是南京师范大学教授王志高。

【讲座预告|苏州虎丘路三国大墓墓主身份再考】2022年4月28日晚,由南京师范大学社会发展学院主办,南京师范大学社会发展学院文博系承办的考古学系列讲座总第66讲(文博大家讲坛第12讲)“苏州虎丘路三国大墓墓主身份再考”将在线上隆重举行,本次讲座的主讲人是苏州博物馆研究馆员、副馆长程义,主持人是南京师范大学教授王志高。

该讲座提到,根据墓葬形制和出土文物判断,苏州虎丘路大墓时代晚于东汉晚期。而孙策死于吴郡丹阳,在孙吴草创时期不可能埋葬在吴县(今苏州)。通过吴侯和建兴二年铭文砖的分析,吴侯应该是孙登之子吴侯孙英,这两座的墓主应该是孙登、孙英父子,不可能是孙策、孙绍父子墓。

【“川美讲堂”第11讲 “对话:艺术批评的两个时间切片”开讲】2022年4月12日晚,由四川美术学院和重庆日报共同主办的“川美讲堂”第11讲 “对话:艺术批评的两个时间切片”在四川美术学院隆重举行,本次讲座的主讲人是四川美术学院艺术人文学院教授董虹霞。

本次讲座谈到,艺术批评是艺术世界的重要组成部分之一,这一点已经得到公认。同样,在各种与艺术相关的“终结论”热浪中,艺术批评也未幸免。关于“批评失语”“批评危机”“艺术批评怎么了”“批评回归”的声音不绝于耳。或许,回溯艺术批评发生时的具体情状,观照当下艺术世界的变化因子,关切艺术批评中的概念、立场、对象等核心问题,可以尝试一种释然的认知,探寻为艺术批评松绑的可能性。

【文澜博物馆学论坛· 青年工作坊第五期第六讲“博物馆人类学:学术思想和学术范式”开讲】为培育博物馆学研究新生力量,给有志于博物馆学研究的博物馆青年工作者、未来博物馆人搭建学习与交流平台,浙江省博物馆联合浙江大学艺术与考古学院共同推出“文澜博物馆学论坛·青年工作坊”,邀请来自博物馆与高校的专家学者,以“授课+讨论”的形式开设系列公益性课程。

本期“文澜博物馆学论坛·青年工作坊”邀请了国内高校博物馆学相关专业资深教授,从各自的教学与研究方向出发,为文博青年传道授业,答疑解惑。

2022年4月12日下午,该工作坊第五期第六讲“博物馆人类学:学术思想和学术范式”在文博V视上隆重开讲,本次讲座的主讲人是上海大学博物馆学教授潘守永。

本次讲座谈到,博物馆人类学包括了在博物馆里所从事的人类学和关于博物馆的人类学(Karp语)。主讲人主要围绕后者重点评述了近30年来博物馆人类学的主要学术思想和学术主张,围绕J.Clifford、M. Hertzfeld、I.Karp、Ames、Shelton和麦夏兰等的成果展开讨论;对当代博物馆学学术范式、博物馆民族志的方法学意义和实践等,做重点介绍和解析。

讲座海报(图源:文博圈)

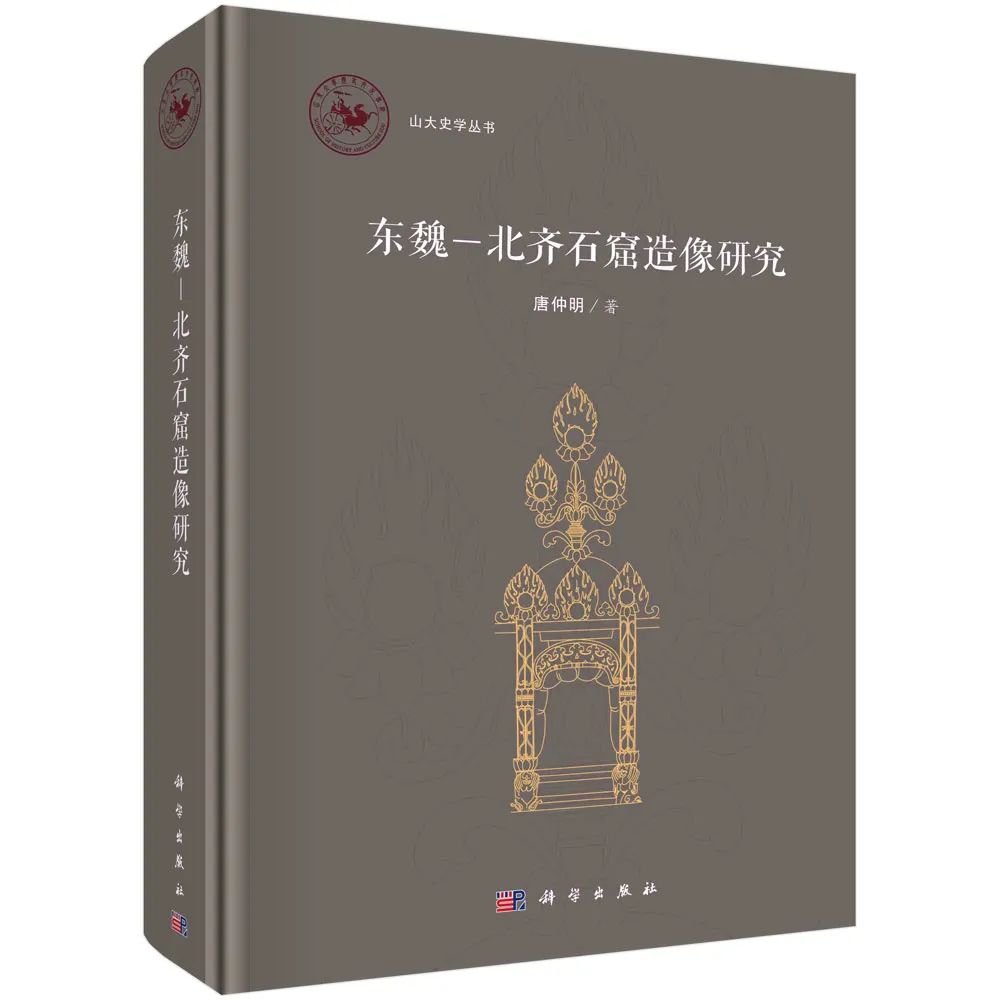

【新书出版:《东魏-北齐石窟造像研究》】近日,由唐仲明撰写的《东魏-北齐石窟造像研究》一书已由科学出版社正式对外出版。

【新书出版:《东魏-北齐石窟造像研究》】近日,由唐仲明撰写的《东魏-北齐石窟造像研究》一书已由科学出版社正式对外出版。

本书以田野调查为基础,通过大量第一手的调查资料,采用考古类型学方法对东魏—北齐石窟造像进行类型分析,在类型分析的基础上,结合纪年材料(文献记载、造像题记)对石窟造像进行了年代学研究。该书通过东魏—北齐不同时期、不同地域石窟造像的比较研究,采用文化因素分析法,对它们各类特征的来源进行梳理和总结;在此基础上,讨论了东魏—北齐石窟造像样式特征所反映的“西方”“南方”以及“中原传统”因素,以及传统历史研究中的“胡化”与“汉化”问题;利用全面搜集的石窟、造像的题材,佛教刻经经目材料,讨论东魏—北齐的佛教信仰,结合供养人的身份,探讨不同身份等级供养人佛教信仰取向的不同,以及背后反映的深层次动因。

《东魏-北齐石窟造像研究》(图源:社科院考古所中国考古网)

【新书出版:《考古寻路》】近期,由霍巍撰写的《考古寻路》一书已由商务印书馆正式对外出版。

本书由作者精选的学术论文、讲座整理稿、访谈录、大型展览图录撰文等结集而成;以“寻路”为主旨,对中国考古学目前面临的现状,对建设中国考古学的理论和方法,尤其是对既往研究中相对薄弱的青藏高原考古、“高原丝绸之路”进行探索,力作甚多。这是一本“准学术”“轻学术”的学术随笔集,雅俗共赏,涉及广阔,寻文化传播之路,觅古人创造之智。

《考古寻路》(图源:社科院考古所中国考古网)

【天禹文化集团强势加盟中国文物报社“品牌文博计划”】2022年4月21日,中国文物报社与天禹文化集团有限公司正式签署战略合作协议,加盟“品牌文博计划”,共同推进博物馆展陈创新、文博生态圈繁荣发展,助力文化传播,塑造新时代文博品牌。中国文物报社社长柳士发和天禹文化集团有限公司董事长张秀福分别代表双方签约。

由中国文物报社推出的“品牌文博计划”,旨在贯彻落实《关于推进博物馆改革发展的指导意见》精神,鼓励社会力量参与文博事业,推动博物馆与相关产业的跨界融合,引导、支持一批高质量文博专业企业加强品牌推广,提升行业认知,推进企业成长。

作为“品牌文博计划”的首批成员,中国文物报社将与天禹文化集团建立更加紧密的协作关系,强强联合,在博物馆展览项目管理和全流程服务、博物馆数字化资源开发和平台建设、博物馆公共服务运营等方面开展深度合作,并充分发挥报社旗下媒体平台的优势作用,创新天禹的品牌价值传播推广,用好传统媒体和新媒体,广泛传播企业品牌形象和价值内涵,讲好企业品牌故事,助力天禹的品牌传播和企业发展,推动建立国内领先的高质量展览品牌。

双方签约代表(图源:文博中国)

三彩黑釉马

唐代,1981年出土于洛阳市龙门安菩墓,高73厘米。马在古代军事、农业等方面起着重要作用,三彩艺匠用娴熟的技艺塑造出各种骏马形象。这匹黑釉马膘肥雄浑,造型矫健有力。黑釉马极为少见,是难得的珍品。

总策划:孙巍、李万万、陈立群

项目管理:高振华、刘诗婷、马琳

新闻编辑:倪悦洋、胡甜甜、杨凌、毛文宇

创意总监:蒋杰、包佩佩、谭培培