【中国—葡萄牙文化遗产保护科学“一带一路”联合实验室福州研究基地落户福建工程学院】2022年4月23日,中国—葡萄牙文化遗产保护科学“一带一路”联合实验室福州研究基地揭牌仪式暨第一次学术会议在福建工程学院逸夫楼学术报告厅举行。中国文物学会副会长、福建省文物局原局长郑国珍,中国—葡萄牙文化遗产保护科学“一带一路”联合实验室主任、苏州大学建筑学院院长吴永发,福建工程学院党委副书记詹松青、副校长韦建刚,以及来自苏州大学建筑学院、厦门大学建筑与土木工程学院、福州大学建筑与城乡规划学院、福建师范大学闽台区域研究中心、泉州市博物馆、泉州海外交通史博物馆、福州市文物与考古工作队等协作单位的专家、学者、师生代表通过线上线下相结合的方式参加会议。

【中国—葡萄牙文化遗产保护科学“一带一路”联合实验室福州研究基地落户福建工程学院】2022年4月23日,中国—葡萄牙文化遗产保护科学“一带一路”联合实验室福州研究基地揭牌仪式暨第一次学术会议在福建工程学院逸夫楼学术报告厅举行。中国文物学会副会长、福建省文物局原局长郑国珍,中国—葡萄牙文化遗产保护科学“一带一路”联合实验室主任、苏州大学建筑学院院长吴永发,福建工程学院党委副书记詹松青、副校长韦建刚,以及来自苏州大学建筑学院、厦门大学建筑与土木工程学院、福州大学建筑与城乡规划学院、福建师范大学闽台区域研究中心、泉州市博物馆、泉州海外交通史博物馆、福州市文物与考古工作队等协作单位的专家、学者、师生代表通过线上线下相结合的方式参加会议。

福建省是古代海上丝绸之路的起点和21世纪海上丝绸之路的重要枢纽之一,是研究闽台区域文化最前沿的阵地,其特殊的地理环境和悠久复杂的移民史孕育出了极为多元的乡土建筑文化。此次中国—葡萄牙文化遗产保护科学“一带一路”联合实验室福州研究基地的成立,是福建工程学院主动服务国家“一带一路”倡议、服务“海上福建”建设的重要举措。福建工程学院将以此为契机,发挥福州作为海上丝绸之路重要枢纽城市的优势,努力将福州研究基地打造成一个开放交流、资源共享、优势互补的国际化丝路研究基地和“一带一路”文化遗产保护与科学发展的技术平台。

在与会嘉宾和师生代表的见证下,福建工程学院党委副书记詹松青和郑国珍副会长共同为中国—葡萄牙文化遗产保护科学“一带一路”联合实验室福州研究基地揭牌。

揭牌仪式现场(图源:福建工程学院)

【青海囊谦扎吉大峡谷首次发现岩画及摩崖石刻遗存】近期,青海玉树藏族自治州囊谦县文体旅游广电局对该县香达镇、觉拉乡境内洞穴遗存、古遗址进行了调查工作,共勘察13处地点。期间,在觉拉乡布卫村扎吉大峡谷首次发现的岩画、摩崖石刻遗存,具有十分重要的考古、历史文化价值。

囊谦是一个历史悠久、文化厚重,宗教深远、民风古朴,山川壮美、风景旖旎的地方,这里的自然之美和人文之美具有“天有大美而不言”的神话和哲学意境。趟过历史的长河,打开尘封的记忆,一代又一代囊谦人在这块山水相依的土地上繁衍生息,开辟家园,留下了许多宝贵的自然资源、生态资源和文化资源,给这块古老、神奇、美丽的地方,增加了厚重的色彩,披上了神秘的外衣。

扎吉大峡谷内的洞穴遗存(图源:中新网)

【浙江省文物局召开文物领域数字化改革推进会】2022年4月27日下午,为学习贯彻4月26日浙江省数字化改革推进会精神,加快推进文物领域数字化改革,争取尽早、尽快结出“硬核”成果,浙江省文物局在浙江省文物考古研究所组织召开文物领域数字化改革推进会。浙江省文化和旅游厅党组成员、省文物局局长杨建武出席会议并讲话,浙江省文物局副局长郑建华,浙江省文物局机关各处室、省级文博单位相关负责人及技术支撑团队参加了此次会议。

杨建武充分肯定了去年以来搭建全省文物博物馆数据驾驶舱、推进文物安全智慧监管应用场景“揭榜挂帅”等数字化改革工作所取得的成果。他强调,要正确认识文物领域数字化改革面临的形势,对照省委、省政府“‘三个一批’滚动破解改革难题,全力打造重大改革标志性成果”的要求,文物领域的数字化改革工作还存在很大差距。他要求,要尽快把工作的重心转到改革突破、实战实效上来;思想上要高度重视,要以讲政治的高度抓好数字化改革各项任务;行动上要迅速扎实,要坚持目标导向、问题导向、结果导向,以专班化运作、项目化实施、一体化推进的方式,开展集中攻坚;责任上要清晰明确,局机关各处室、省级各文博单位要在“浙里文物”的框架下,抓好相关模块迭代升级、应用场景研发运用等工作;方法上要科学得当,既要统筹推进,更要重点突破,要着力在文物安全智慧监管应用等方面寻求新突破、取得新成果,要集思广益、群策群力,积极整合相关部门、技术团队等各方力量,努力汇聚起文物领域数字化改革的强大合力。

会议召开现场(图源:浙江考古)

【《河南省文物博物馆事业发展“十四五”规划》发布】近日,《河南省文物博物馆事业发展“十四五”规划》正式公布。“十四五”期间,河南文物博物馆事业发展将着力推进打造中华文明标识体系等十项重点任务。

一、打造中华文明标识体系。助力黄河、大运河、长城、长征国家文化公园建设,推进黄河国家博物馆建设,构建黄河文物展示园区体系。发掘研究灵井“许昌人”、新密李家沟、新郑裴李岗等遗址,探寻东亚现代人类起源和农业起源。整合提升北阳平、双槐树等仰韶文化遗址,实证“早期中国文化圈”的形成发展。挖掘研究登封王城岗、二里头遗址等一批文化遗址,深化夏文化研究。依托郑州商城、安阳殷墟等国家都城遗址,打造中国历史主根脉文化地标。

二、加强大遗址保护利用。支持郑州、洛阳等地大遗址综合保护利用,推动贾湖、城阳城等国家考古遗址公园立项单位加快建设,推动安阳殷墟、汉魏洛阳城遗址、隋唐洛阳城遗址、郑韩故城等国家考古遗址公园继续提升建设水平。

三、强化文物古迹保护。统筹城乡文物建筑保护,重点实施嵩山古建筑群、济源古建筑群、百泉古建筑群以及古塔、古桥梁等的保护和展示利用。做好焦作寨卜昌、郏县临沣寨等传统村落的整体保护。推进二里头遗址和万里茶道河南段申遗工作,做好仰韶文化重要遗址、开封明清城墙、关圣文化史迹、红旗渠等的申遗准备工作。

四、加强革命文物保护管理利用。加大革命文物保护力度,推进鄂豫皖片区、冀鲁豫片区、河南片区和长征片区(红二十五军)等片区的革命文物保护规划编制实施工作,形成“三山两水一线”革命文物保护利用新格局。

五、推进博物馆事业高质量发展。完善以河南博物院为龙头,市县级博物馆为主体,行业和非国有博物馆为补充的具有中原文化特色的博物馆群落体系。推进河南博物院新馆、中国文字博物馆二期、黄河国家博物馆等项目建设;实施世界一流博物馆创建计划。支持郑州百家博物馆和洛阳“东方博物馆之都”博物馆群建设。

其他重点任务还有:六、建设现代考古管理和技术体系,七、强化文物科技创新等基础工作,八、大力推进让文物“活”起来,九、深化文物保护利用改革,十、加强文物机构人才队伍建设等。

河南省文物局负责人介绍,《河南省文物博物馆事业发展“十四五”规划》提出了总体发展目标,到2025年,文物资源保护展示和利用成效显著;强化大遗址保护,加快文旅融合步伐,大遗址保护与考古遗址公园建设在文旅融合中的地位更加突显;积极推进中原博物馆体系建设,富有中原特色的博物馆群落基本完善;黄河文化公园、大运河文化公园、长城文化公园、长征文化公园基本建成。河南省希望努力走出一条符合国情、省情的文物保护利用之路。

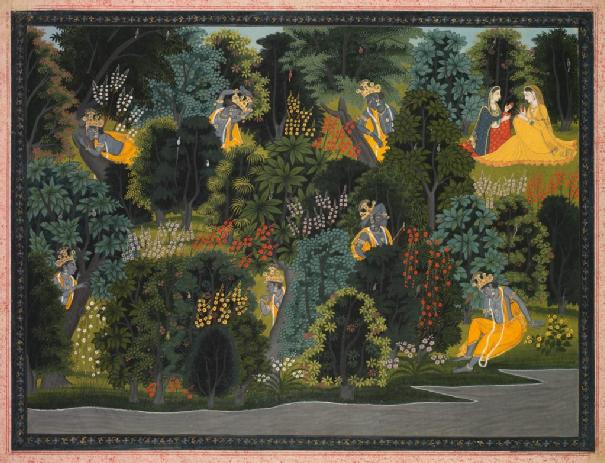

【印度一博物馆启动印度艺术史免费在线百科全书】位于印度班加罗尔的艺术与摄影博物馆(Museum of Art and Photography)于4月启动了一个开源数字百科全书,介绍1万年以来南亚次大陆丰富的艺术史。该平台含有数千条目,涉及著名艺术家、艺术运动、学科、技艺以及其他话题,例如孟加拉现代主义画派以及旁遮普邦的“花园”刺绣(Bagh)传统。这部在线百科全书由艺术与摄影博物馆的一个研究者团队创建,团队称这是第一种集中且易于阅读的印度艺术史在线资源。计划的发起者南森·加斯克尔(Nathan Gaskell)称,在此之前,人们从西方机构、市场或是普通人难以理解的专业学者著作中了解印度艺术。过去3年间,加斯克尔和大约19名该馆其他全职作者和编辑撰写了大约2000个条目,一个学者委员会随后对条目进行评审。网站内容以如今印度境内的艺术为主,但加斯克尔希望其能很快包含“更大范围的南亚历史”。平台目前也仅有英语版,博物馆计划在未来提供印地语版。这座博物馆由一名实业家创立,以其7000多件藏品为基础,预计在今年晚些时候向公众开放。博物馆创始人表示,印度是世界上最古老的文明之一,以往却没有艺术百科全书;孩子们很了解西方艺术却不了解本民族杰作;这部在线百科全书体现了该馆对教育的重视。

胜天(Jayadeva)《牧童歌》(Gita Govinda)中黑天对拉达的渴望/约1820-1825年/Courtesy of the Cleveland Museum of Art.

【中国】南京六朝博物馆:2022年4月28日,由南京市文化和旅游局、南京市博物总馆主办,南京市考古研究院、六朝博物馆共同承办的“烟雨楼台——西营村考古纪实展”在六朝博物馆隆重举行。

【中国】南京六朝博物馆:2022年4月28日,由南京市文化和旅游局、南京市博物总馆主办,南京市考古研究院、六朝博物馆共同承办的“烟雨楼台——西营村考古纪实展”在六朝博物馆隆重举行。

此次展览展示了南京市考古研究院从2019年8月至今,在南京市雨花台区西营村遗址发现的5处南朝佛寺建筑基址,9座南唐窑址和大面积的窑业作坊遗存,18个宋代灰坑,以及大量明代琉璃窑遗物。

作为南京市遗址考古发掘的成果展示,此次展览通过“南朝四百八十寺——南朝佛寺遗址”“雕栏玉砌应犹在——南唐窑业遗存”“市列珠玑竞豪奢——宋代灰坑遗存”“碧瓦朱甍照城郭——明代琉璃窑遗物”四个单元200余件文物反映南京古今叠压型城市特色,体现地域时代风貌与变迁;以精练的语言和充满艺术气息的展陈方式,带领观众触摸城市历史,了解考古成果。

展览海报(图源:六朝博物馆)

【中国】武汉近觉空间:2022年4月23日,由近觉空间主办,仇海波策展的“‘静观其变’作品展”在武汉市洪山区创意天地01#艺术家工作室102隆重开展。

此次展览主要呈现白露洋、陈勇劲、涂咏红、杨虎4位艺术家近两年以来的最新创作。此次参展的四人分别来自70后、80后和90后艺术家群体,他们是其中的优秀代表。由于各自的成长背景不同,生活的时代背景不同,艺术家在其作品中所呈现出来的视觉感受与表达关注点也不同。但不论是在造型能力和整体的把握上,还是在色彩的感悟力和表现力上,他们都表现出扎实的基本功,并且最大限度地拓展水彩的表现力,打破我们对水彩的固有认知,从题材、表现效果到画面的思想内涵等多方面另辟蹊径。

此次展览的作品从题材上来讲,更多的是生活的艺术切片,是现实的肌理静观。它们提醒生活,让日常中看似微茫的震颤成为回音起点。从艺术本体上来讲,四位艺术家都经受了传统学院的教育和训练,但这几个艺术家绝不只是停留在技法、形式上的“陈陈相因”,而是不断探索和实验这门相对小众的画种在当下的创新,从题材、材料、语言,再到画面的内涵、观念等多个维度,一点一点地不断打破原来的边界。

此次展览将一直持续至2022年6月23日。

展览海报(图源:近觉空间)

【中国】长沙市图书馆:2022年4月23日,由长沙市图书馆、宁乡市文学艺术界联合会、宁乡市文化旅游广电体育局共同主办,长沙市诗词协会、宁乡市诗联协会、宁乡市书法家协会、宁乡市美术家协会协办的“墨韵书香——张铁山诗书画个展”在长沙市图书馆二楼展厅顺利开展。

本次展览共展出张铁山80余幅诗书画作品,既有丈二鸿篇巨制书法《心经》,又有小品尺幅斗方囯画《卧听松风》;既有《钟馗造像》、《安居图》等弘扬普世价值,又有书法作品《夜宿芙蓉山主人》(隶书)等传播地方特色。作品以花鸟人物画及自书原创诗联作品为主,或歌颂祖国的壮美河山,或赞扬中华的传统美德,或寄托人民对美好生活和未来的期盼,或如《苍然松鹤寿无疆》,表现退休长者豁达心境闲情逸致和好读诗书的读者情怀。

张铁山先生长期以来坚持传统文化的学习和书画艺术钻研,是个全能型艺术家,其书画作品线条凝练,布局得体;其诗词楹联作品语言精炼,蕴藉典雅。

此次展览将一直展至2022年5月25日。

展览海报(图源:宁乡文艺)

【中国】澳门艺术博物馆:2022年4月15日,为实现共建“粤港澳人文湾区”的愿景,进一步深入当代水墨的专题研究,由澳门特别行政区政府文化局和广东省文化和旅游厅联合主办,澳门艺术博物馆和广东美术馆共同筹办,著名策展人、批评家皮道坚策展的“臆象——粤港澳当代水墨艺术谱系 (2000-2022)”展在澳门艺术博物馆隆重开展。

此次展览梳理了粤港澳大湾区水墨发展的学术脉络,探讨了改革开放后粤港澳地区传统水墨的蓬勃发展和在新时代的崭新面貌,以落实推动大湾区文化䌓荣发展的粤港澳大湾区协同创新合作机制。

本次展览邀请来自粤、港、澳地区50余位优秀艺术家参展。展览努力呈现艺术家自抒胸臆的艺术特质和创作表达,并尝试从思想史和社会学研究角度,对新世纪以来粤、港、澳三地的当代水墨艺术发展面貌进行阶段性的观察、总结与梳理。

作为第一个以大湾区为区域性水墨研究样本的学术项目,广东美术馆希望此次展览能为观众提供诸多与以往不一样的进入当代水墨艺术的路径,深入感知近20 年来粤、港、澳三地当代水墨艺术的共生与对话;同时也希望能在相关学术背景下,对湾区间当代水墨艺术彼此促进的脉络和未来发展的可能获得更加清晰的把握,构建多元而富有活力的粤港澳大湾区艺术生态。

本次展览将展至2022年6月19日。

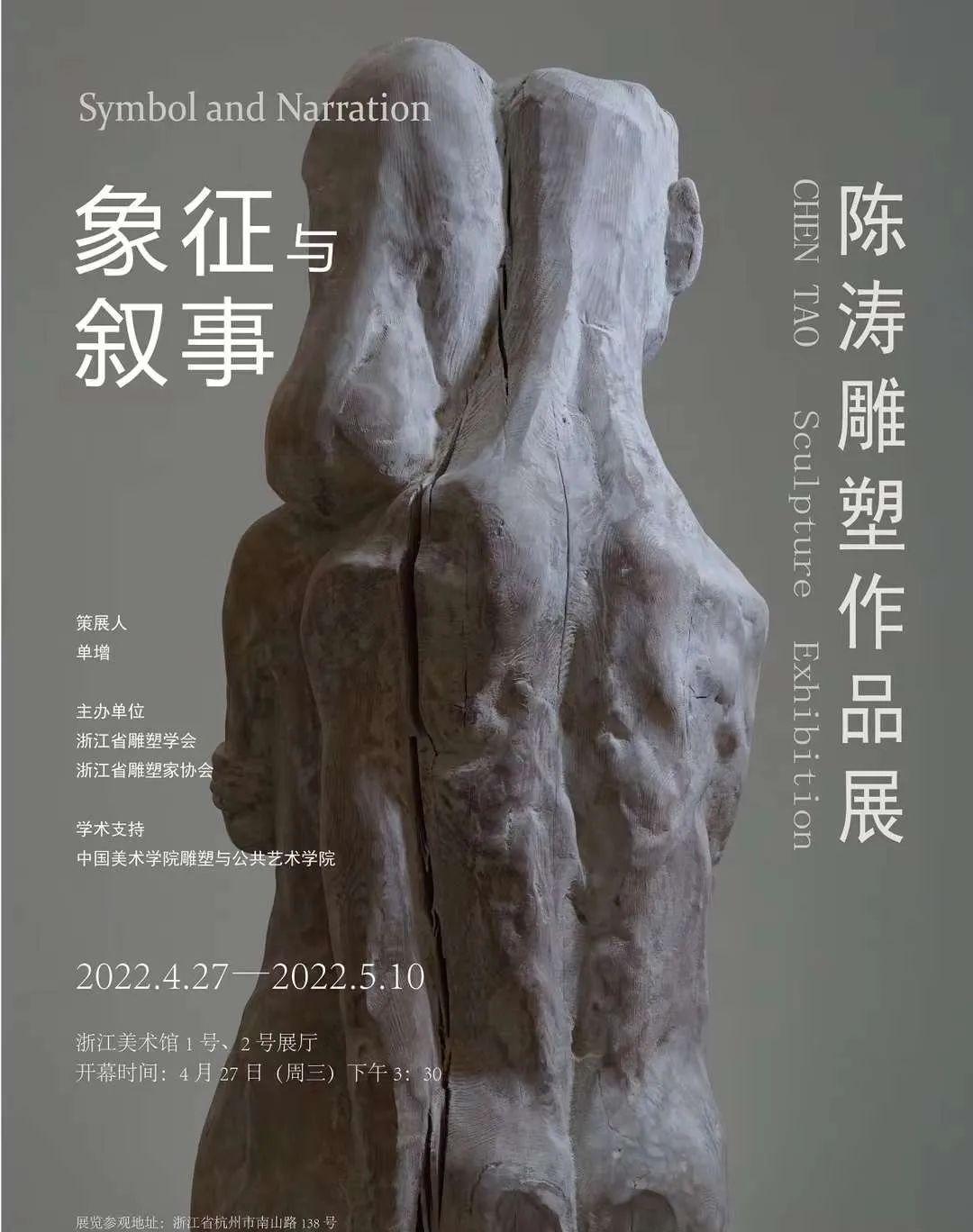

【中国】浙江美术馆:2022年4月27日下午,由浙江省雕塑学会与浙江省雕塑家协会共同主办,中国美术学院雕塑与公共艺术学院提供学术支持的“象征与叙事——陈涛雕塑作品展”在浙江美术馆1号、2号展厅对外开展。

陈涛现为中国美术学院雕塑系副教授、博士,中国美术家协会会员,中国雕塑学会会员;从事雕塑教学与创作工作近三十年,执着于传统雕塑塑造语言并潜心研究。其作品大多以其个人亲情挚念以及对现实景况的反思与判断为前提,以人物为表达主体,通过真切的写实塑造,自然、清晰、诚恳地传递艺术家的个人情怀与社会责任。

本次展览共展出六十余件具象写实雕塑作品;分为“情之所动”“触之所感”“身心本真”“主题演绎”“塑真凝神”五个单元,比较全面呈现陈涛雕塑艺术研究的创作历程。其具象雕塑研究与实践,特别是探索传统具象雕塑与现实社会主题表达的学术研究途径和脉络,在今日多样化的艺术表达语境中呈现一种艺术的真挚和真诚。

此次展览将持续至2022年5月10日。

展览海报(图源:雕塑头条)

【加拿大|文明博物馆】位于加拿大魁北克市的文明博物馆(Musée de la civilisation)自4月7日至9月5日举办展览“艾犹-伊斯奇:在一块土地上做客”(EEYOU ISTCHEE : une invitation à vivre le territoire)。艾犹-伊斯奇是魁北克境内保留给东部克里族的土地,由诸多分散的村庄组成,瓦斯瓦尼比(Waswanipi)就是其中一个村庄。在传统的春季猎鹅活动之际,展览邀参观者前往瓦斯瓦尼比克里族保留地,与那里的一个家庭度过一天时光。通过360度旋转画面,参观者可完全沉浸到春季的原住民传统活动中,领略狩猎、猎物的处理、魁北克无酵饼的制作、新生儿学步仪式等一系列场面。观众能亲密接触克里族丰富的文化,感受到与其的相似性。

Crédits photo : Ian Saganash / La Boîte Rouge VIF

【中央美术学院举办“美术教育系列讲座”之“短暂与永恒——反思艺术与科技的关系”】2022年4月22日下午,由中央美术学院艺术管理与教育学院主办的“美术教育系列讲座”之“短暂与永恒——反思艺术与科技的关系”在线上隆重开讲,此次讲座的主讲人是清华大学美术学院当代艺术研究所所长张敢,学术主持人是中央美术学院艺术管理与教育学院副院长黄勇。

【中央美术学院举办“美术教育系列讲座”之“短暂与永恒——反思艺术与科技的关系”】2022年4月22日下午,由中央美术学院艺术管理与教育学院主办的“美术教育系列讲座”之“短暂与永恒——反思艺术与科技的关系”在线上隆重开讲,此次讲座的主讲人是清华大学美术学院当代艺术研究所所长张敢,学术主持人是中央美术学院艺术管理与教育学院副院长黄勇。

此次讲座谈到,随着科技的高速发展,它对艺术的影响也日益显著。艺术家应该如何面对高科技带来的冲击呢?是被动地追随,还是冷静地反思,坚持自己对艺术的追求?本次讲座尝试从艺术中短暂与永恒两个不同侧面来回应艺术与科技的关系,提出艺术家应该坚持艺术中永恒不变的部分。

讲座海报(图源:设计学理论)

【南京师范大学举办讲座“植物考古理论与方法”】2022年4月23日下午,由南京师范大学社会发展学院主办,南京师范大学社会发展学院文博系承办的南京师范大学考古学系列讲座总第64讲(文博新秀讲坛第3讲)“植物考古理论与方法”在线上隆重举行,此次讲座的主讲人是上海大学文化遗产与信息管理学院讲师郑晓蕖博士。

此次讲座谈到,植物考古学是对考古发掘过程中发现的与人类活动直接或间接相关的古代植物遗存进行分析和研究的学科, 作为考古学的一个分支,植物考古学的研究目的即探讨古代人类的生活方式,解释人类文化的发展与历程。植物考古学探索农业起源、人地关系、古代人类生业模式、生态环境等问题,其最终目的是解决考古学研究中的全面复原人类社会的历史的问题。讲座以植物考古学的基本概念和方法入手,系统介绍农业起源的理论及相关研究,并结合国内该方向研究的实际案例,就农业起源、农作物驯化、中国稻作及旱作农业起源问题进行系统概述,以让听众了解该学科前沿,拓宽国际视野。

讲座海报(图源:南师文博)

【“中国石窟寺考古”系列学术讲座第四讲“回溯过去、正视现实、瞻望未来——关于石窟寺考古报告”开讲】2022年4月22日晚,由中国考古学会、中国社会科学院考古研究所主办,中国社会科学院考古研究所科研处、边疆考古研究中心、石窟寺考古研究室、中国考古学会宗教考古专业委员会、中国考古网联合承办,龙门石窟研究院、云冈研究院协办的“中国石窟寺考古”系列学术讲座第四讲“回溯过去、正视现实、瞻望未来——关于石窟寺考古报告”在线上隆重开讲,此次讲座的主讲人是北京大学考古文博学院教授李崇峰,主持人是中国社会科学院考古研究所研究员董新林。

该讲座谈到,中国“佛教考古学”是宿白(季庚)先生倡首的。佛教考古的对象,主要包括二类、三项内容,即第一类遗迹(地面佛寺遗址、石窟寺遗迹)和第二类遗物。第一类遗迹中的地面佛寺,包括古代社会各阶层舍宅而建的“住宅型佛寺”和按照流行模式辟地新建的“独立型佛寺”两种。前者乃帝王将相、郡县官吏及富贾大族为了宗教信仰,捐献自己名下豪宅或花园作为佛寺并加以适当改造,即文献记载的“舍园为寺”或“舍宅为寺”,如摩揭陀国王频婆娑罗把竹林精舍献给佛陀,北魏城阳王徽“舍宅为寺”等;后者系独立营造的地面佛寺,由于是辟地新建,少受或不受固有地物限制,在规划设计上可以充分体现佛教经、律及四众的需求,因而受到了各阶层信众的青睐,如贵霜国王迦腻色迦在犍陀罗修建的雀离佛图和北魏灵太后营造的洛阳永宁寺等。至于在河溪旁依山靠崖开凿的石窟寺,既是对地面佛寺的模仿(an imitation of buildings constructed in timber),也可视作同时期砖木结构或泥笆草庐之寺的石化形式(petrified versions of the contemporary brick-and-timber or the humbler wattle mud-and-thatch structures)。这在印度石窟寺和中国早期石窟中反映得颇显著。本次讲座的主要讲述内容包括以下几点:1.佛教考古内涵;2.石窟寺的正规记录;3.崖面遗迹与窟前遗址;4.石窟寺考古报告;5.未来的佛教考古工作。

【新书出版:《中国古代妇女史》】近期,由陕西师范大学历史文化学院教授、陕西妇女研究会副会长焦杰撰写的《中国古代妇女史》一书已由陕西人民教育出版社正式对外出版。

【新书出版:《中国古代妇女史》】近期,由陕西师范大学历史文化学院教授、陕西妇女研究会副会长焦杰撰写的《中国古代妇女史》一书已由陕西人民教育出版社正式对外出版。

《中国古代妇女史》全书三十多万字,由女性学理论、妇女史发展、两性关系、婚姻制度、女性形象、女德建构、女性身体、女性身份差异、夫妻关系和妇女社会参与等十四个专题组成,基本涵盖了古代妇女生活的各个方面。其书的特点深入浅出、通俗易懂,融知识普及和学术研究为一体,可谓雅俗共赏。这部著作是焦杰教授在大量地阅读女性学、文化人类学和历史学等经典著作基础上,结合自己的教学实践,用了近二十年的时间形成的关于妇女、性别和历史的思考,大部分内容是其个人的研究心得,也有不少内容吸收了前辈学者和妇女史研究同行的成果。阅读此书,不仅可以对古代中国妇女生活有基本的了解,同时也能了解哪些因素决定了中国古代妇女生活的样貌。

《中国古代妇女史》(图源:唐潮杂志)

【新书出版:《敦煌石窟艺术》】近期,由常书鸿撰写,刘进宝和宋翔联合主编的《敦煌石窟艺术》一书已由浙江大学出版社正式出版面世。

本书是常书鸿先生在敦煌石窟艺术研究方面的论著集,基本囊括了作者在该领域的代表性成果,集中体现了他对于敦煌艺术的“民族性”、所反映的“时代精神”以及“现实主义”表现手法等问题的看法。

《敦煌石窟艺术》(图源:社科院考古所中国考古网)

玉琮

大家好,今天为大家介绍的是南通博物苑江海古韵展厅的一件文物,玉琮。玉琮是一种内圆外方筒型玉器,是古代祭祀的礼器,大量出现于新石器时代。此件玉琮于1976年出土于海安市青墩遗址,属良渚文化。高5厘米,宽8厘米,孔径6.1厘米。以碧玉制成,色泽莹润,绿中隐现乳黄,灰白色斑纹。四面的中间均有一条宽而直浅的槽。槽的两边分别有两组平行弦纹和对称的圆圈纹,组成简化的人兽面纹。独特的纹饰不仅给人神秘的美感,更为我们研究当时文化和宗教提供了重要依据。

总策划:孙巍、李万万、陈立群

项目管理:高振华、刘诗婷、马琳

新闻编辑:倪悦洋、胡甜甜、杨凌、毛文宇

创意总监:蒋杰、包佩佩、谭培培