【北京成立文博发展智库】2022年7月6日,北京文博发展智库成立仪式在线上举行;北京市文物局局长陈名杰出席并讲话,副局长王翠杰主持仪式,北京文博发展智库首批专家、智库合作单位代表、相关处室及单位负责人参加活动。

【北京成立文博发展智库】2022年7月6日,北京文博发展智库成立仪式在线上举行;北京市文物局局长陈名杰出席并讲话,副局长王翠杰主持仪式,北京文博发展智库首批专家、智库合作单位代表、相关处室及单位负责人参加活动。

北京文博发展智库由北京市文物局发起组建,该智库是联系文博界知名专家为首都文博事业咨政建言的重要平台;该平台以尊重专家自身意愿、发挥专家研究专长、精准服务决策需求为原则,经过充分酝酿沟通,首批来自国内文博界的56位知名专家受邀聘任为北京文博发展智库专家。根据北京市文博行业特点,智库设置文物保护、考古、博物馆、文创产业、安全保卫、文博人才、国际交流等7个专家系列;为丰富智库内涵,充实智库力量,搭建信息共享、资源共享、成果共享合作平台,助力北京文博事业发展,智库还建立了合作单位名录,5家合作单位加入名录,今后根据事业发展和工作需求,智库专家和合作单位将实施动态增补。

据介绍,北京文博发展智库将聚焦首都文博工作重点难点,汇聚高端智力资源,为首都文博工作提供政策研究和决策咨询服务,致力于推动落实《北京市“十四五”时期文物博物馆事业发展规划》,推进全国文化中心建设,为新时代首都发展贡献力量。智库将坚持问题导向,围绕首都文博中心工作和首都文博事业发展的重点难点问题,定期汇总梳理决策咨询需求,举办咨询和研讨活动,开展系统性、前瞻性政策研究,组织针对性、指导性决策咨询,多发声音,多提建议,多出方案,最大化发挥聚智辅政作用。

此外,北京文博发展智库在提供政策研究和决策咨询的基础上,作为拥有高端文博专家资源的特色智库,还将注重发挥文博人才培养、学术研究引导、政策解读宣讲和促进合作交流等作用;在人才培养工作中,围绕首都文博领域“四三二一”人才战略工程,在人才培养模式探索、人才评价评审等工作中充分征求智库专家意见;发挥智库优质师资资源优势,组织分类分层培养培训,传道授业解惑;吸收青年骨干人才参与智库工作,做好“传帮带”,带动高端人才培养;在科研学术工作中,发挥智库专家造诣深厚、经验丰厚的优势,提升创新意识,促进交流,助力提高首都文博科研水平;在重点政策和重要规划宣传工作中,邀请智库专家协助进行政策解读,加强舆论引导,凝聚社会共识;在合作交流工作中,推动智库专家之间、智库专家与行政部门之间、智库与业界单位之间的互动交流,共享资源,共享成果;以智库为对外交往窗口,讲述北京文物故事,让中华文化在交流互鉴中焕发新的活力。

【中国第一历史档案馆新馆首次面向个人开放预约】中国第一历史档案馆新馆已于2022年7月6日正式对公众开放;社会观众可通过中国第一历史档案馆网站、“皇史宬”微信公众号、“中国第一历史档案馆”小程序进行预约查档、参观。

中国第一历史档案馆新馆坐落于北京市东城区祈年大街9号,该馆设有“兰台翰墨 家国春秋——明清历史档案展”“盛载千秋——明清档案装具陈列”“守护国家记忆 传承民族文脉——明清档案事业发展历程”等展览;在这里,参观者可以看到包括入选联合国教科文组织《世界记忆名录》和《世界记忆亚太地区名录》档案在内的数百件珍贵的中国档案文献珍品。

为更好服务党史学习教育常态化长效化和全社会“四史”宣传教育,馆内“百年恰是风华正茂——大型主题档案文献展”此次也一同面向个人开放预约;该展览精选300余件馆藏珍品档案、100余张照片、20余组音视频以及历史革命图书和实物,深刻揭示了中国共产党不断取得胜利的成功密码和力量所在,诠释了伟大建党精神。

相较于故宫西华门内老馆,新馆内的档案查阅区查档机位成倍增加至114个;馆内档案信息化管理平台开放44个全宗档案468万余件,官方网站可供检索的档案目录达410余万条;同时,该平台上线《清实录》《清会典》2个全文检索数据库,供公众免费使用。

中国第一历史档案馆新馆(图源:新华视点)

【胡林翼故居遗址正式对外开放暨益阳市廉洁文化教育基地揭牌】2022年7月4日,胡林翼故居遗址正式对外开放暨益阳市廉洁文化教育基地挂牌仪式在赫山区泉交河镇胡林翼村举行。益阳市委常委、市纪委书记、市监委主任欧阳艳出席并宣布胡林翼故居遗址正式对外开放。

胡林翼与曾国藩、李鸿章、左宗棠并称为晚清“中兴四大名臣”,是影响中国近代史进程的关键性人物之一,湘军重要首领,是湖湘文化经世致用之学的倡导者和践行者,有着“忧国如家为己任,不取一钱以自肥”的崇高境界。胡林翼故居位于益阳市泉交河镇胡林翼村,始建于清代,2020年10月启动胡林翼故居恢复建设,项目历时两年圆满落成,获批益阳市廉洁文化教育基地。

胡林翼故居项目建筑面积约2000平方米,其中胡林翼故居遗址陈列馆面积约1000平方米,分为东、西两院,展示主题为“忧国如家 一廉如水”;东院为胡林翼生平事迹陈列,共分为耕读世家的少年英才、经世致用的一代名臣、立己正人的一世师表、公忠体国的一代典范四个部分;西院为民俗陈列,是生活场景复原区域,展示其当时的生活起居场景。展厅设计中融入了多媒体元素,采用了沙盘、全息投影、沉浸式镜面虚拟场景、电子翻书、艺术文字流投影等技术手段,充分展现胡林翼的家国情怀、廉洁品质,提升廉洁文化的感染力。

益阳市廉洁文化教育基地揭牌现场(图源:清风益阳)

【河南省文物考古研究院新院项目开工】2022年6月30日,河南省文物考古研究院新院项目开工仪式在郑州举行。国家文物局副局长关强、副省长何金平出席开工仪式,并共同为项目奠基。

河南是文物大省、考古大省,是中华文明多元一体格局形成和发展的核心地区,见证了中华文明的诞生、发展和繁荣。河南省文物考古研究院成立于1952年,是全国最早的文物考古研究院所之一,承担着河南省地下文物的调查、发掘、保护和科学研究等任务,为河南文物考古事业及中国现代考古学发展作出了突出贡献。

据介绍,河南省文物考古研究院新院项目建筑面积5万平方米,建成后,将成为具有世界影响、国际水准、国内一流的集考古发掘与研究、科技保护、学术交流、文物展示等功能于一体的文物考古研究院,成为世界文明之间交流对话的重要考古科研平台。

河南省文物考古研究院新院效果图(图源:河南省文化和旅游厅)

【研究表明某些恐龙的细小上肢是为硕大头颅所付出的代价】在近期发表于期刊《Current Biology》的一项研究中,来自阿根廷恩内斯托·巴赫曼市立古生物学、考古学和历史博物馆(Museo Municipal Paleontológico, Arqueológico e Histórico "Ernesto Bachmann")的胡安·卡纳雷(Juan Canale)所领导的研究团队认为,某些恐龙前肢之所以缩小,是因为头颅增大,而并非由于前肢本身的功能。

卡纳雷在阿根廷的巴塔哥尼亚荒漠发现珍贵的古生物遗迹。在半个足球场长的区域里,他的团队发现了5具恐龙化石,其中包括一个与君王暴龙(Tyrannosaurus rex)有亲缘关系的新物种——一种称为“巨米拉西斯龙”(Meraxes gigas)的鲨齿龙,这是第三种已知的演化出短小前肢和硕大头部的巨型恐龙。鲨齿龙长达11米,早在君王暴龙出现前2000万年就已灭绝。尽管其与君王暴龙的亲缘关系并不近,但科学家认为二者有相似身体构造,只是由于化石记录中前肢遗存很罕见而无法确定,此次的发现因此实属难得。卡纳雷首先发现了半块椎骨,其团队最后发掘出半具恐龙遗骸,其头骨和四肢完整。他们随后才意识到这是一个新物种,并以《冰与火之歌》中一头龙的名字为其命名。

依据化石,研究者可确定其前肢小头部大的构造,并将新化石与此前发现的化石对比,从而还原了1.5亿年前到9000万年前鲨齿龙的演化历程。研究表明,随着时间推移,鲨齿龙演化出更大的头部和更短的前肢,而暴龙和阿贝力龙等其他大型食肉恐龙也展现出类似趋势。头部沉重而两足行走的生物很可能需要更小的前肢来保持平衡。但研究团队称,也有可能随着强大的头部取代了捕食用的前肢,前肢因为不再被需要而缩小。但恐龙又没有完全丧失前肢。鲨齿龙、暴龙和阿贝力龙的前肢与股骨比率均未小于0.4。巨米拉西斯龙的前肢有肌肉、附着点、功能性关节等功能性特征。卡纳雷认为,其前肢必定有取食以外的功能,因此未进一步退化,只是不清楚这究竟是什么功能。要对此了解更多尚需更多化石证据。

巨米拉西斯龙的复原形象颇似暴龙,虽然它们的亲缘关系并不近CARLOS PAPOLIO

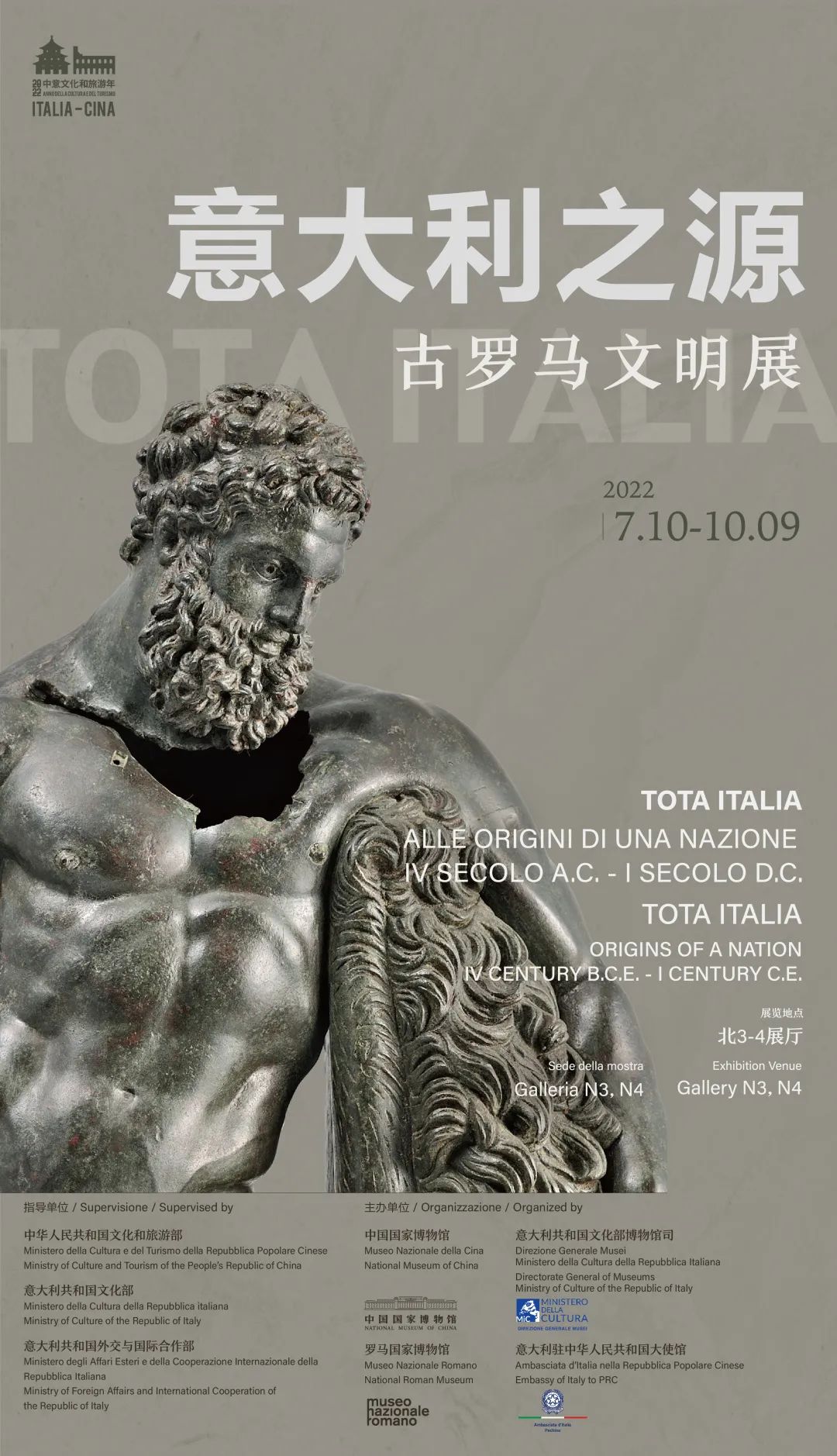

【中国】国家博物馆:2022年7月10日,由中国国家博物馆、意大利共和国文化部博物馆司、罗马国家博物馆、意大利驻中华人民共和国大使馆联合主办的“意大利之源——古罗马文明展”在中国国家博物馆北3、北4展厅隆重开展。

【中国】国家博物馆:2022年7月10日,由中国国家博物馆、意大利共和国文化部博物馆司、罗马国家博物馆、意大利驻中华人民共和国大使馆联合主办的“意大利之源——古罗马文明展”在中国国家博物馆北3、北4展厅隆重开展。

中国和意大利都是世所公认的历史古国,在长期的人类活动中创造了灿烂的古代文明,留下了丰富的精神财富和文化遗产。中华文明历五千多年而绵延不绝,思想文化上的儒家学说,制度文明上的科举取士,工程建设上的万里长城、京杭大运河等都是人类知识宝库中的璀璨明珠;意大利不仅孕育出了辉煌的古罗马文明,还是文艺复兴的

摇篮,对西方文明演进的历史进程产生了巨大而深远的影响,留下了许多雄壮华美的历史古迹。

该展览共分为11个主题单元,其中前4个单元从社会、语言和宗教的多元视角展现罗马统一前意大利文化的“马赛克现象”:精美丰富的随葬品,反映了不同族群、阶层、性别的墓葬习俗,也可以一窥贵族的生活情境;不同铭文的石碑,让后人得以了解意大利文在向拉丁语系同化过程中的原始特征,众天神及英雄人物的雕像,在对比中呈现不同信仰的差别和特性。展览后6个单元按照时间线展现了古罗马共和国扩张期间,特别是从布匿战争(公元前264-146年)到奥古斯都时代(公元前31年-公元14年)发生重大历史变革后,成为一个地理、政治和文化的统一体,通过具有代表性的展品,观众可以了解当时意大利各地的生活方式、民间习俗和社会现实;同时,在这6个单元中,展览还展现了奥古斯都及其家族和后代,特别是那些令人叹为观止、精美绝伦的官方肖像和雕塑。最后一个单元是专门为中国观众组织的关于古罗马货币的展览,这些货币见证了罗马历史的转折,多维度体现了货币生产、发展、流通等因素对文化发展的深刻影响。

此次展览不仅是2022中意文化和旅游年的旗舰项目,也是两国文化交流的密切深入和两国人民之间的深情厚谊的见证;希望展览能够在促进中意民心相通方面更好地发挥桥梁纽带作用,为推动文明交流互鉴、弘扬全人类的共同价值作出新的更大贡献。

展览海报(图源:国家博物馆)

【中国】国家大剧院:2022年7月3日下午,由国家大剧院、中国国家画院、广东省人民政府文史研究馆、中共广州市委宣传部、广东省文学艺术界联合会、广州市文化广电旅游局联合主办的“踏歌而来——许鸿飞雕塑作品展”在国家大剧院西展览厅举办开幕专场活动。国家大剧院院长王宁、中国国家画院院长卢禹舜、广州雕塑院院长许鸿飞以及来自相关艺术机构的嘉宾、艺术家出席。

本次“踏歌而来——许鸿飞雕塑作品展”的展品陈列于国家大剧院西展览厅及公共空间,展览将围绕四个特色篇章,展出许鸿飞历经30余年积累创作的120余件雕塑作品。“清音妙舞”将纯真的快乐因子注入表演艺术,诙谐幽默又充满戏剧张力,与国家大剧院艺术殿堂相得益彰;“东风入律”艺术化再现建党百年、抗击疫情、北京冬奥、神州逐梦等重大历史事件,点亮人民情感、彰显民族精神;“花开岭上”突出地域特色,描绘南方乡风趣景,其中不少作品曾走进田间地头供群众触摸、欣赏,助力乡村振兴;“华韵悠扬”用雕塑讲好中国故事,呈现世界舞台上健康中国、快乐中国、幸福中国、自信中国的形象。本次展览将持续展出至2022年7月21日。

展览现场(图源:艺术中国)

【中国】广州市溯·榭映美术馆:近日,由溯· 榭映美术馆主办,正洋文化承办,YOUNG工作室策划的“记忆博物馆——100个家”个人摄影展在广州市东山湖公园中岛1号溯·榭映美术馆开展。

本次展览以家庭关系为核心共划分8个区域,其中有4个图片展示区,1个影像展示区,以及3个视觉艺术装置。视觉艺术装置包括展厅中心的莫比乌斯环,镜面装置“家的自我投射”,以及位于艺术馆二层的共同创作空间“众家”;这些家庭里面有单亲家庭,二胎家庭,三胎家庭,丁克一族,单身族,4代同堂,宠物家庭等,在接触不同类别的家庭后,这一场场的拍摄俨然像YOUNG在身体力行的关于社会学的调查答卷。镜头成了显微镜,每个家庭看似相似的生活方式里面透露着完全不一样的人生哲学和态度。

“记忆博物馆——100个家”摄影展将“100个家庭项目”所有作品重新整合和梳理,透过多元家庭结构的视角,以文本、图片、视频记录的方式配合视觉艺术装置,呈现当代中国家庭的处世态度与生活哲学,构建对“家”普世价值观的叙事。本次展览将持续展出至2022年7月18日。

展览海报(图源:生活艺术地图)

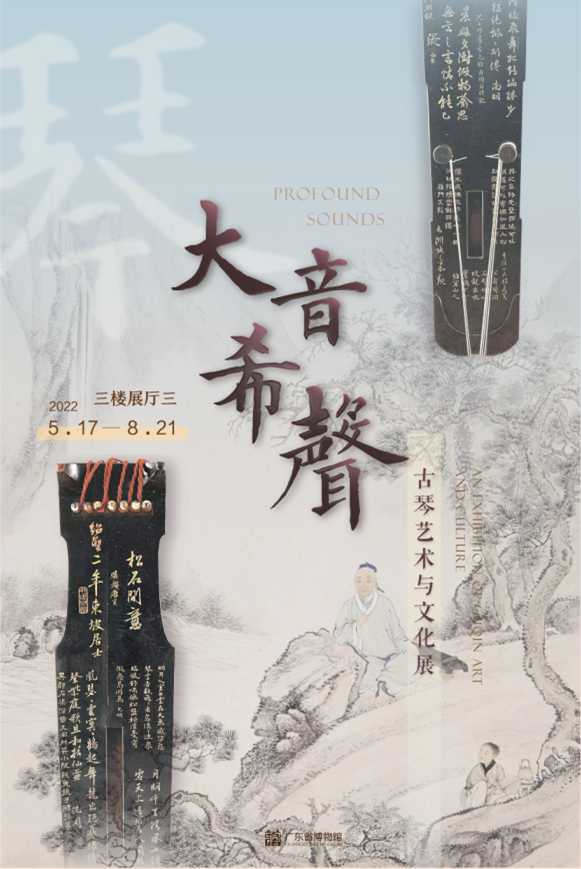

【中国】广东省博物馆:近日,由广东省博物馆(广州鲁迅纪念馆)主办,重庆中国三峡博物馆协办的“大音希声——古琴艺术与文化展”在广东省博物馆三层3号展厅开展。

该展览共展出文物展品62件/套,其中一级文物16件/套;同时,该展还展出百余件工艺类辅助展品。中国乐器众多,在传统的“八音”之中,仅“丝”这一类,就包含有琴、瑟、筝、琶等多种乐器;本次展览以“山隐隐”“水迢迢”两大部分,展出重庆中国三峡博物馆藏宋元明清珍贵古琴22张,结合粤博所藏书画、文玩、古籍等藏品,从“音乐艺术”与“文化特征”这两个方面,讲述古琴独特的魅力。本次展览将持续展出至2022年8月21日。

展览海报(图源:生活艺术地图)

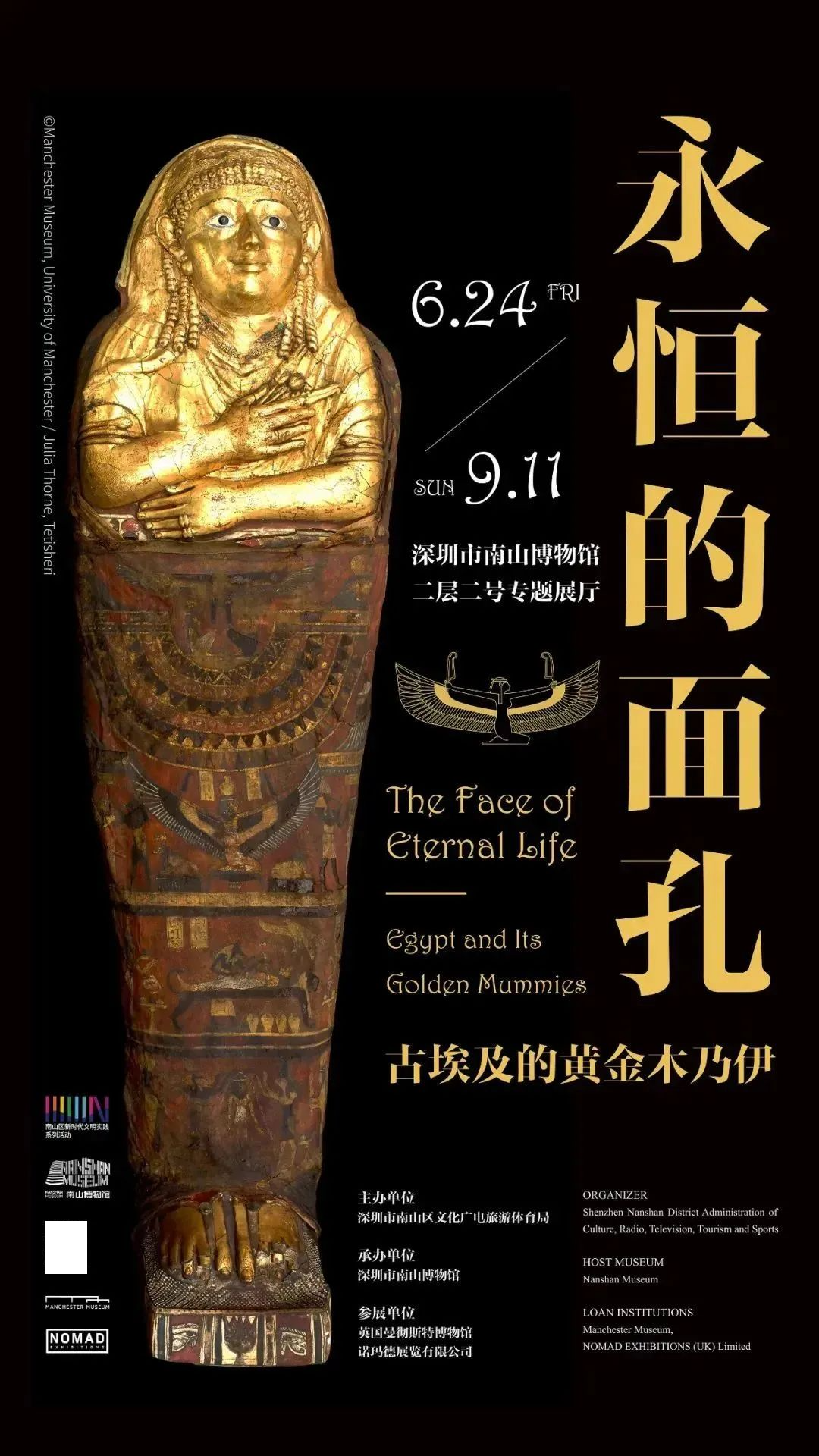

【中国】深圳市南山博物馆:2022年6月24日,由深圳市南山区文化广电旅游体育局主办,深圳市南山博物馆承办,英国曼彻斯特博物馆、诺玛德展览有限公司共同参展的“永恒的面孔——古埃及的黄金木乃伊”展览在深圳市南山博物馆展出。

在埃及的传统中,诸神是不朽的,他们为了达到永生的目的,木乃伊外观模仿了古埃及神的样子;据说神有不会变色的黄金肉身和珍贵的青金石头发,所以那些能负担得起的贵族通常备有棺木、面具或其他装饰着金箔的覆盖物,头罩被涂成蓝色,拥有这种神圣意象的保护是获得永生的最好方式。

该展览是以丰富的埃及藏品而闻名的曼彻斯特博物馆精心策划的大型国际巡展;展览精选108件古埃及文物,通过七个单元聚焦古埃及特殊的“希腊-罗马”时期历史,探讨这一时期融合了埃及、希腊、罗马的传统的生活文化、宗教信仰、丧葬传统与追求永生的观念。展览希望通过黄金木乃伊、面具、彩绘画像、珠宝、莎草纸等文物,还原古埃及特殊年代古老而神秘的历史,透视古埃及文明,讲述古老的永生传说。本次展览将持续展出至2022年9月11日。

展览海报(图源:艺术史与考古)

【荷兰|国家博物馆】荷兰国家博物馆(Rijksmuseum)自6月3日至10月23日举办英国雕塑家芭芭拉·赫普沃斯(Barbara Hepworth)展览。赫普沃斯(1903-1975)是英国现代主义雕塑的关键人物之一。此次展览全面呈现她战后的作品,尤其突出20世纪60年代和70年代初。这也是该馆花园年度雕塑展的第九届。许多展品都是此前从未离开过原地的公共作品,展现了赫普沃斯艺术探索的最高峰。9件(组)作品将与观众见面。赫普沃斯曾在1925到1926年学习石刻,这在当时颇为不寻常,因为石刻被认为是石匠的工作而非雕塑家的职责。她也因此契合了布朗库西(Brancusi)等人倡导的直接雕刻运动。她的作品后来趋于抽象化,突出凹与凸的平衡,她对高度抽象化的热忱也让她居于现代艺术的前沿;但40年代后的作品则有重新带有了风景和自然的元素。她在战后创作了大量委托作品,采用青铜材质则让她斩获新的艺术语言。

芭芭拉·赫普沃斯(Barbara Hepworth)/《人之家》(The Family of Man)/1970年/ complete groups at Yorkshire Sculpture Park (on loan from the Hepworth Estate); The Donald M. Kendall Sculpture Garden at PepsiCo, Purchase, New York/ Photograph by Jonty Wilde.

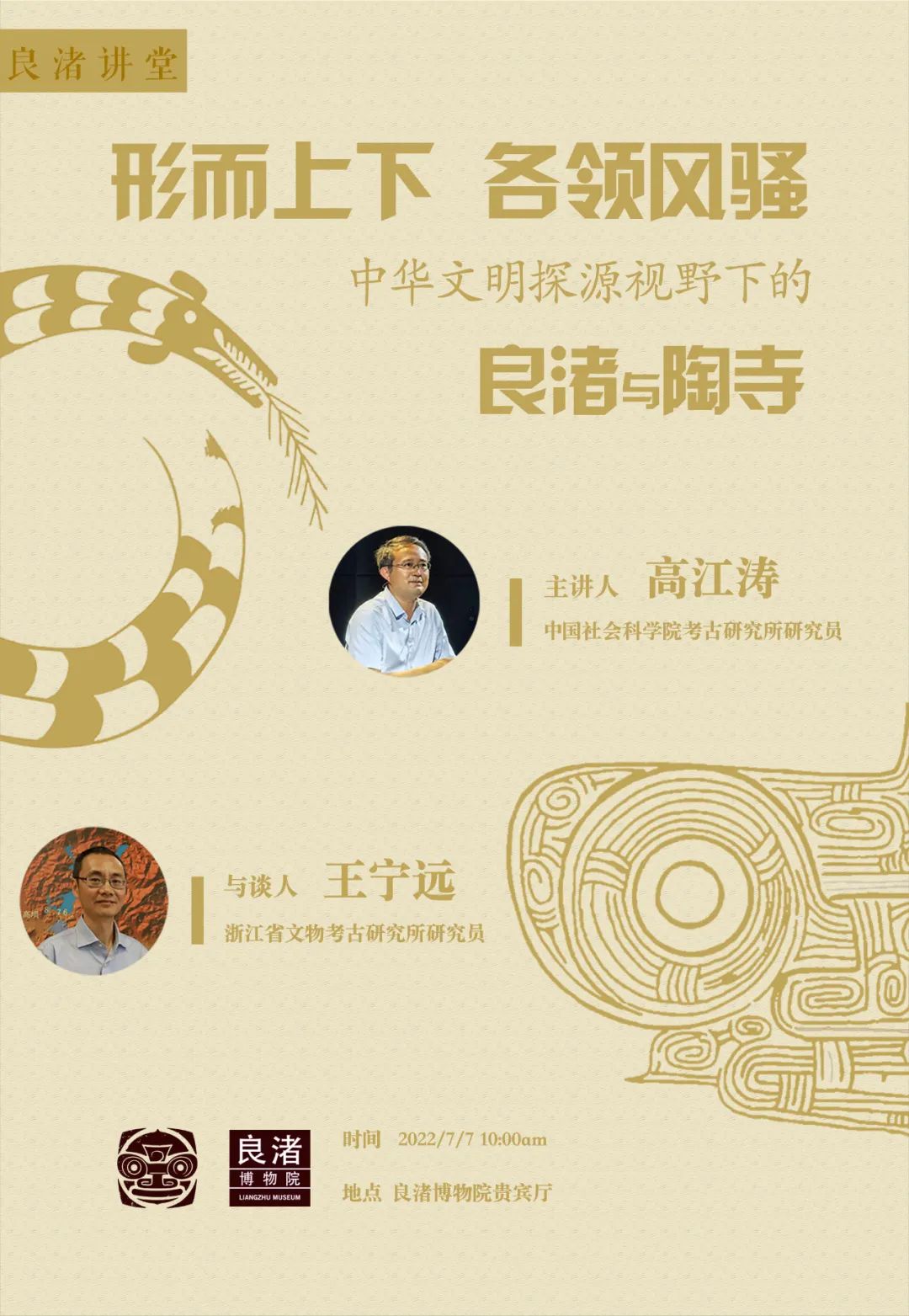

【“中华文明探源视野下的良渚与陶寺”讲座开讲】2022年7月7日,由中国社会科学院考古研究所研究员高江涛主讲的“中华文明探源视野下的良渚与陶寺”讲座在线上开讲。

【“中华文明探源视野下的良渚与陶寺”讲座开讲】2022年7月7日,由中国社会科学院考古研究所研究员高江涛主讲的“中华文明探源视野下的良渚与陶寺”讲座在线上开讲。

该讲座主讲人基于良渚与陶寺的考古发掘成果,从自然环境、手工业、农业、社会政治结构等方面比较了两个文明的异同,总结了陶寺与良渚发展的不同模式并通过陶寺与良渚的因素“互动”,展现了中华文明兼收并蓄,多元一体的发展演进之路;总结了自良渚、陶寺以来,中华文明在发展历程中逐渐形成的海纳百川、务实创新、传承发展的特质。

讲座海报(图源:文博圈)

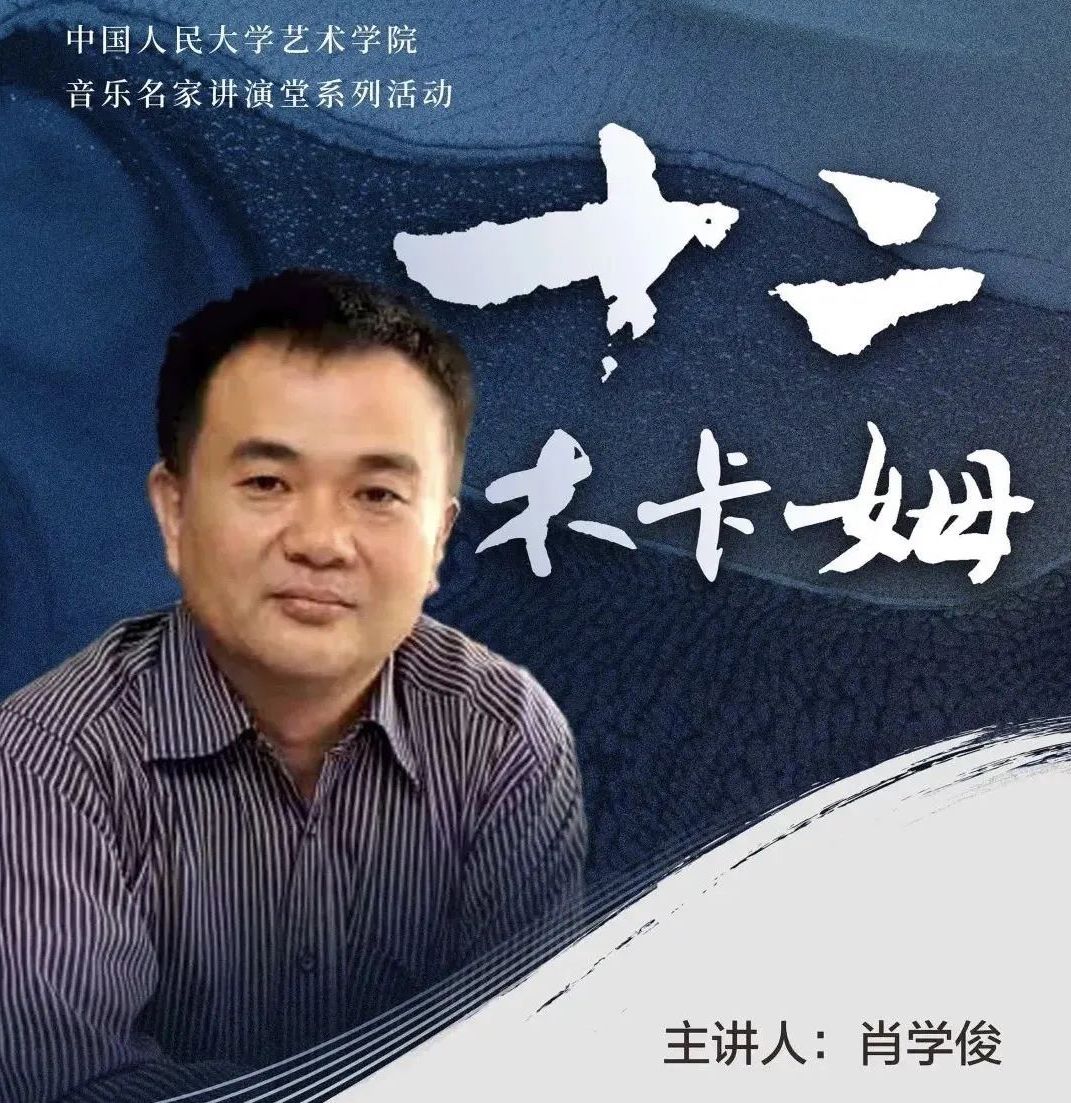

【“十二木卡姆”讲座开讲】2022年6月17日晚,由中国人民大学艺术学院主办的“十二木卡姆”讲座在线上开讲。本次讲座的主讲人是中央音乐学院副院长肖学俊。

“木卡姆” 是世界性的文化现象,分布于中亚、西亚、南亚、北非19个国家和地区;其中,中国的维吾尔木卡姆是最丰富、最庞大、最复杂、最完整、最成熟的,于2005年进入联合国教科文组织“人类口头和非物质遗产代表作”名录。该讲座内容包括“十二木卡姆”的形成历史、音乐本体形态,音乐与文化特征,以展示我国多民族传统音乐文化的丰富性,增强文化自信。

讲座海报(图源:艺术理论与哲学)

【“三星堆考古新发现与中国上古青铜文明”讲座开讲】2022年6月23日,由湖南大学岳麓书院湖南大学(岳麓书院)人文高等研究院主办、岳麓书院国学研究与传播中心、岳麓书院历史系联合承办,湖南大学岳麓书院发展基金、大成国学基金联合协办的“三星堆考古新发现与中国上古青铜文明”讲座在线上开讲。本次讲座的主讲人是四川大学教授、四川大学博物馆馆长霍巍。

“沉睡数千年,再醒惊天下”,三星堆六个新发现的祭祀坑不断出土新的器物,将世人的目光再次引入到神秘的古蜀王国。本次讲座从新出土器物入手,结合《山海经》等文献材料分析三星堆青铜文化的特质及其与中国上古青铜文明之间的关系,探索若干三星堆带来的不解之谜破解途径。

主讲人:霍巍(图源:考古文博人)

【新书发布:《周代司徒与早期文明》】近日,由张磊撰写的《周代司徒与早期文明》一书已由商务印书馆出版发行。

【新书发布:《周代司徒与早期文明》】近日,由张磊撰写的《周代司徒与早期文明》一书已由商务印书馆出版发行。

司徒作为周代重要职官,其职掌涉及周代社会的诸多层面,包括民众、土地、山林泽牧和军队等,在周代社会政治、经济、军事和礼乐文化生活中发挥了重要的作用。周代司徒的职掌、地位等经历了较为复杂的演变过程。见于彝铭和文献的司徒,人数众多,职责庞杂,级别和地位也不一样;通过对周代司徒的研究,可以深化对周代典章制度的认识,侧面揭示周代社会结构、制度的变动,以及周代社会的变迁。该书围绕周代司徒展开全面深入研究,在前人研究的基础上,探讨司徒的渊源和舜、契担任司徒的传说;归纳周代司徒的类别,全方位、多层次地分析了周代司徒的职掌,用历史发展的眼光考察周代司徒的地位演变;论述司徒与周代社会政治、经济、军事、文化等方面的关系,包括司徒与西周分封、籍田、王室经济、军队的关系;概括春秋战国司徒的一般情况,并以鲁国大司徒作为典型进行了具体分析;考证《周礼·地官》中关于司徒记载的可靠程度以及相关的管民和教化思想。

《周代司徒与早期文明》(图源:考古书店)

【新书发布:《屋檐艺术——中国古代瓦当》】近期,由陈根远、朱思红撰写,王仁湘主编的《屋檐艺术——中国古代瓦当》一书已由文物出版社出版发行。

该书包含“四阿沧桑 瓦当护椽——瓦当的出现”“百花齐放 各领风骚——战国时期的瓦当”“绚烂夺目 如日中天——两汉时期的瓦当”等与瓦当相关的详细内容。瓦当过去是文人雅士把玩的古物,而且皆限于战国秦汉瓦当;然而近代考古学已找到了瓦当艺术的源头,并对东汉以后的瓦当演变也积累了一些资料。如何拂去历史的尘埃,使瓦当艺术为更多的人所了解,这是年轻一代考古工作者不可推卸的责任。

《屋檐艺术——中国古代瓦当》(图源:社科院考古所中国考古网)

【新书发布:《玛雅三千年》】近期,由著名美国玛雅文明研究专家、考古学家和铭文学家西尔韦纳斯·莫利撰写,李江艳翻译的《玛雅三千年》一书已由天地出版社正式发行。

该书主要通过莫利先生自己在尤卡坦半岛20多年发掘与考察经历,以专业的视角、流畅通俗的笔触,展现玛雅文明的历史和面貌;可以说,该书是一部从地理、历史、天文、历法、习俗、艺术诸方面,融合考古学、历史学、人类学、民俗学、社会学等多领域的研究成果,全面、系统、深入呈现玛雅文明的作品,也是迄今为止研究玛雅文明的权威著作之一。

《玛雅三千年》(图源:艺术学人)

珊瑚红地珐琅彩花鸟纹瓶

花鸟纹瓶口部呈蒜头形,细颈,鼓腹下收,通体以珊瑚红为地,其上以白、赭、绿、蓝、胭脂红、黄等色绘碧桃、翠竹、小鸟与蜜蜂;碧桃花盛开于枝头,翠竹生机盎然,一只小鸟栖息于竹枝上,另一只飞翔于花间;栖于枝头的小鸟对着飞翔的小鸟鸣叫着,顾盼多情。底部有青花双圈“大清雍正年制”六字双行楷书款。

此瓶属于釉上彩中的珐琅彩。据记载,清宫制作的珐琅彩瓷器物不过数百件,目前清宫留存及其他机构收藏的珐琅彩瓷器中,尚未发现有与其相同的器物。

总策划:孙巍、李万万、陈立群

项目管理:高振华、刘诗婷、马琳

新闻编辑:倪悦洋、胡甜甜、杨凌、毛文宇

创意总监:蒋杰、包佩佩、谭培培