文/尹小安

“人的一生中总有两样东西是永远不会忘记的,那就是母亲的面容和城市的面貌”。这是土耳其诗人纳乔姆·希格梅留下的一句名言。对生活在重庆的人而言,曲折的街巷,一砖一瓦的老房子,是不同时代人们生活的见证,由无数人的记忆汇流而成的属于这座城市特有的文化。

重庆这座城市在近现代时期的历史建筑遗存十分丰富,为了保护、挖掘和宣传重庆历史文化,大批学者都从不同领域做出了诸多贡献。作为他们中的一员,舒莺说:“我只是其中一个参与者,好像一个在城市历史文化中穿梭的旅人,寻找最值得看的风景,分享给爱着这座城市的人们。”

舒莺对重庆建筑文化遗产的研究缘起于她过去将近二十年的建筑行业工作,从重庆市建筑科学研究院、市设计院、住建委到她现在四川美术学院所从事的高校空间设计教育,始终都与城市文化和建筑结缘。但真正启迪她开始研究建筑文化的工作却源自她的文学爱好。

图为觉庐老照片。

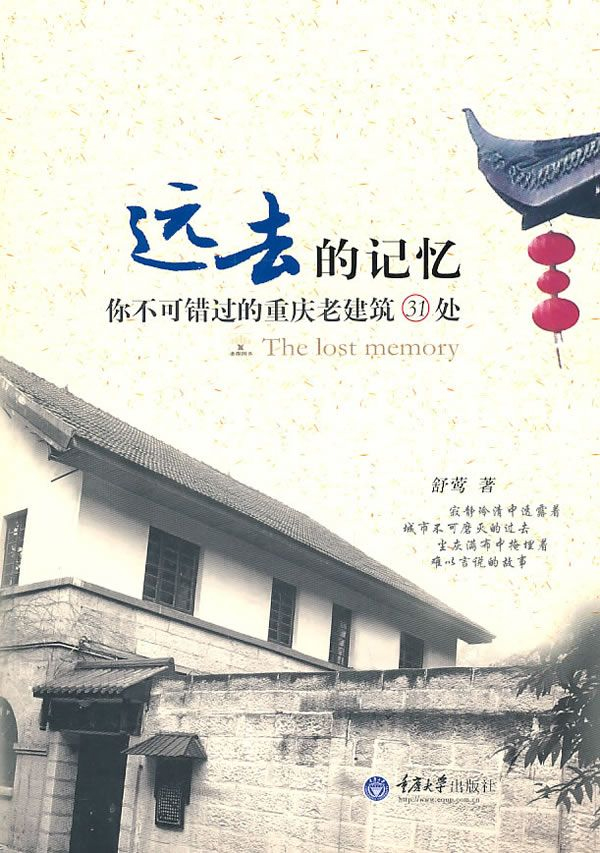

27岁时,舒莺开始创作自己的第一部抗战主题小说《中国远征军》,因为其中涉及大量战时重庆城市的描写,让她对陪都重庆的城市风貌和建筑有了别样的关注。基于此,她很希望在结束这个题材后寻找新的关于重庆的写作内容。重庆市设计院老院长、优秀的建筑设计大师李秉奇无意中交给舒莺一本图片精美但文字寥寥的重庆老建筑画册,那些穿过历史尘烟的青砖旧瓦深深吸引了她。于是,抱着“老建筑这么美,为什么不试试以大众看得懂的角度去讲述它的故事”这一念头,舒莺开始实地探访,撰写了一篇篇讲述老建筑背后故事的散文,在报纸上开辟专栏,最后结集出版了建筑专题文化散文集《远去的记忆——不可错过的重庆老建筑31处》。文中记录下了许多老重庆濒危的优秀历史建筑,如圆庐、于庄、雅舍、白屋文学院、复旦大学旧址等等,即便是最破旧的建筑,在她的文字梳理下也成为了传奇。所以,文集自面世来便成为许多人写重庆老建筑绕不开的“资料书”。

自此一发不可收,舒莺从建筑文化故事的推广普及,开始慢慢走上更加专业的研究领域,在扎根重庆城市城乡建筑文化研究的十几年时间中,舒莺一路“拾取”重庆建筑文化之美。在研究山城建筑文化遗产的过程中,她攻读完了自己的博士学位,专门研究重庆城市空间演进,先后出版专著《重庆主城历史空间拓展演进研究》《重庆建筑地域特色研究》《大礼堂甲子纪》《图绘城市》等。

现在,作为四川美术学院副教授、历史学博士、20世纪建筑遗产保护委员会专家委员的舒莺,还在致力于《战时首都城市建筑风貌演变》的课题研究之中,她希望用全新的视角寻找城市失落的记忆,解读重庆城市发展进程中历史建筑风貌的时代精神和不一样的新内容。

一个好故事产生的“原因”

“我至今感谢老院长给我的那本画册。”说到自己建筑文化的“启蒙”,舒莺非常感慨那本“唤醒”自己的画册:“当时我深受赵鑫珊《建筑面前人人平等》这本书的影响,面对这本书里无数藏在重庆街头巷尾的老房子,我们都知之甚少。但即便蒙尘多年,还是那么让人震撼,也让人惋惜,所以就有了一个念头:试试用大众看得懂的方法去讲述这些建筑的故事。”

图为跳伞塔老照片。

寻找老建筑的过程是辛苦曲折,但又充满乐趣的。她成了最早的“City Walk”探访者:“开始我对开埠时期的老建筑比较感兴趣,在探访这些老建筑的过程中,因为喜欢杨廷宝,所以去看美丰银行、跳伞塔、圆庐等等。对建筑文化的兴趣,就是从那里慢慢积攒出来的,这甚至成为鼓励我去读博士的动力,把建筑放在更宏大的历史与空间下去解读,因为建筑本身就是跟环境的结合。”

这一时期,北京建筑设计院《建筑创作》杂志编辑部来重庆考察建筑,希望邀请本地熟悉历史建筑的专业人员同行,舒莺正好担任向导,并制定了一条“抗战时期的老建筑”路线,带着大家从重庆市区到万州、涪陵等区县进行考察。内容丰富的重庆抗战建筑让北京的专家团队大大惊叹,为此,专门推出了一期《重庆抗战时期建筑遗存考察纪略:老建筑背后的故事》,并在此基础上开始了国家建筑文化典籍《抗战纪念建筑》的编撰,舒莺也开启了自己的专业研究道路。

图为《远去的记忆——你不可错过的重庆老建筑31处》书封。

2010年,舒莺寻访、撰写的31篇讲述老建筑背后的故事,结集出版为《远去的记忆——不可错过的重庆老建筑31处》,在这本书中,她一改建筑设计行业只谈建筑空间规模、技术指标的做法,而是另辟蹊径,对每座建筑都附上简单的建筑知识科普,更多的内容则用于介绍建筑历史和建筑本身的故事,让历史建筑不只是冷冰冰的砖瓦,而是因为不同人物的持续使用、变化的故事,具有了温度和特殊的韵味。那些即将消失的城市记忆,通过这本书又重新回到了人们的视野。

重庆老建筑背后的故事说不完

沿着历史建筑“拾遗”的主线,舒莺以对重庆建筑历史文化的热爱和坚持,进行了不断深耕。

她从开埠时期建筑切入,关注时代大潮下城市的风潮,视线涉及城市和乡村。她做城市抗战文化建筑研究,也关注巴渝乡土建筑,在中国碉楼民居文化研究上独辟蹊径。她认为碉楼民居建造,处处流露着中国人特有的生活理念与传统审美,是对美好生活与和平岁月生生不息的梦想与追求。

图为重庆碉楼。

2016年,舒莺从西南大学毕业,获历史学博士学位,与此同时,她成为“中国20世纪建筑遗产委员会”专家委员会委员。这意味着她被重庆建筑历史文化所吸引到走进新领域,专门关注重庆近现代建筑文化遗产的保护利用工作。

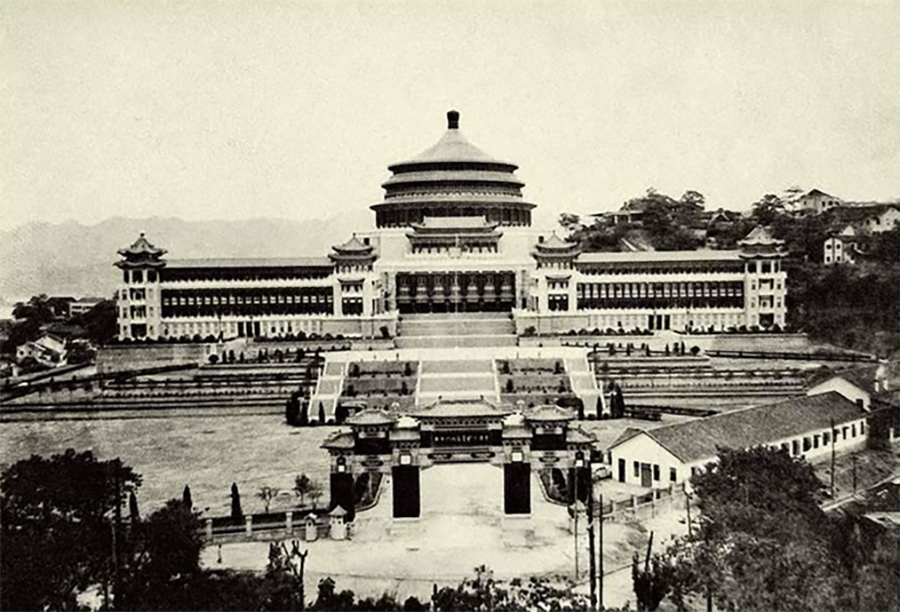

因此,作为“首批中国20世纪建筑遗产”专家委员,舒莺不遗余力地推荐重庆的老建筑入选遗产保护名录:重庆人民大礼堂、重庆人民解放纪念碑、黄山抗战旧址群、国民参政会旧址、重庆抗战兵器工业遗址群、巴南区南泉街道南泉抗战建筑群以及同盟国中国战区统帅部参谋长官邸旧址。

图为巴南彭家花园。

“20世纪建筑文化遗产项目的发布,其实是在对大批中国近现代建成时间不长,但却具有相当重要的历史和文化地位、价值的建筑建了一个资源库。将这些具有特殊意义和价值的建筑进行发布,也有助于城市建设者在开展城市更新工作中,对拥有的文化资源有更好的了解和认知。”舒莺认为,重庆的20世纪建筑遗产遗存特别丰厚,应因地制宜,慢工出细活,寻找到最恰当的“再利用”途径,从而更好地传承城市文脉,提升城市品位。

用艺术手法让历史与当下形成“对话”

丘吉尔曾说过:“我们塑造了建筑,而建筑反过来也影响了我们。”

如今,作为川美公共艺术学院教师的舒莺,她在课堂上不断地将自己过去所汲取的专业知识“活化”,带着学生们走到城市、乡村,发现重庆城市之美,建筑之美:“我到川美公共艺术学院上的第一节课是中国园林史,之前没学过园林史,凭借着对建筑文化的兴趣,每天晚上熬夜到凌晨3点,相当于把建筑方面的专业知识,从头到尾全部又捋了一遍。然后又陆续开设了中外建筑史、建筑文化遗产保护等课程。”

图为西部科学院慧宇楼老照片。

最近,舒莺正忙着结束一个课题:《战时首都城市建筑风貌演变研究》,在过去众多学者们既有的成果基础上如何发现新价值、新内容是她关注的重点,红色纪念建筑和防御建筑成为她新的观察视点:“红色历史建筑是过去百年历史文化、社会人文变革的纪念碑。公共艺术可以采用艺术手法让新旧建筑空间充分融合,历史与当下形成对话,将历史大事件叙事和参观游览、交通组织与城市文脉传播融入城市更新的场景之中,让红色历史建筑多节点有机融合,场景动线串联和文创研发,让红色历史不仅活起来,还能保持蓬勃的生命力,贴近大众的日常生活,更能令人切实感受到美好生活源自先辈的牺牲与奉献。”

而防御建筑作为战时首都“愈炸愈强”的城市精神的支撑,军事碉堡和满布重庆城的防空洞建筑又成为她的关注对象,“现在的人们根本不能想象,抗战时期我们的防空洞系统有多少人间百态在上演,有专业的防御、有血泪故事,还有更多不为人知的传奇。这是巴蜀民众的血性,也是百姓不一样的红尘俗世见证。”

图为重庆人民大礼堂老照片。

重庆城中那些隐藏在历史尘烟后的老建筑,是一卷卷厚重的典籍。舒莺说,接下来,还会继续以不同的形式去挖掘重庆建筑背后的文化历史、百姓故事,并大力推动城市更新进程中的保护与活化利用。“重庆如长江一般不曾断流的文化是城市生活的主角,而我,只是这趟寻访重庆建筑历史文化路程中的旅人,感受城市建筑之美,记录每个建筑的光影情态,并分享给同样爱着这座城市的人们。”

舒莺

四川美术学院副教授,历史地理学博士,硕士生导师。中国文物学会20世纪建筑遗产保护委员会专家委员、中国勘察设计协会建筑史分会理事、中国民族建筑研究会专家委员、重庆市历史文化名城规划学术专业委员会副秘书长。主要研究方向为城市史、近现代建筑文化遗产保护利用、建筑设计历史与理论。著有《重庆主城空间拓展演进研究》《重庆建筑地域特色研究》等多部学术著作。