近日,由国际腹膜表面肿瘤联盟和国际胸腹膜研究学会联合举办的第14届国际腹膜癌大会在法国里昂召开。

精准定制 多学科护航

本届大会以“腹膜表面恶性肿瘤:迈入多学科和精准医学时代”为主题,汇聚了全球范围内肿瘤外科、肿瘤内科、影像学、病理学和分子生物学等领域的专家与学者,共同探讨腹膜癌的最新多学科治疗策略及未来发展方向。

大会分为以下几个议题:罕见腹膜疾病治疗的新视角、CRS、AI在腹膜表面肿瘤临床治疗的新兴作用、治疗腹膜转移的创新方法-新的生物疗法、腹膜表面恶性肿瘤的转化研究、胃癌腹膜转移-低黏附性癌、结直肠癌腹膜转移-局部晚期结直肠癌、卵巢癌治疗、PSOGI和ISSPP联合力量。

专题报告深入剖析,共谋良策

1 胃癌腹膜转移的多学科综合治疗和精准医疗

对于胃癌腹膜转移,会议安排了多位专家就胃肠道转移性病变对病理学、分子生物学、放射学、肿瘤内科学和肿瘤外科学等领域的影响进行了深入探讨。其中,影像学方面,基于低黏附性胃癌的肿瘤微环境中肿瘤相关成纤维细胞显著活化的特点,瑞士的研究者通过分析临床数据发现,FAPI PET/CT灵敏度高于FDG PET/CT [98.2%(95%CI:96.1-100.0%) vs. 55.9%(95%CI:33.9-77.9%)],特异度为100%,为PCC-GC的术前影像学评估及辅助治疗效果评价提供更好的依据。外科治疗方面,来自日本东京大学的研究者强调了CRS+HIPEC可显著延长胃癌腹膜转移的总生存期,特别是PCC;同时,通过开展I、II期临床试验,发现术前系统化疗联合腹腔内化疗(S-1/PTX+IP PTX)可有效缓解胃癌腹膜转移,扩大CRS可切除范围,延长术后总生存期。肿瘤内科方面,来自新加坡的专家在报告中指出,系统化疗联合腹腔化疗(L-HIPEC/IPC/PIPAC)的双向策略可以有效提高CRS切除率。

在胃癌专场的病例讨论环节,清华大学附属北京清华长庚医院李雁教授就胃癌腹膜转移外科治疗方面提出独到见解,并分享中国的诊治现状及经验,获得全场高度赞成。

2 结直肠癌腹膜转移的多学科综合治疗和展望

大会聚焦讨论了局部晚期结直肠癌,针对T3-T4的分期问题,专家们指出,当前在影像学和病理学层面均面临诸多挑战。而对于LACRC的治疗,重点讨论了液体活检和HIPEC的作用。来自西班牙的专家在报告中指出,循环肿瘤DNA作为微小残留病灶的敏感标志物,其阳性预测值极高,是预测复发的有力工具。他进一步强调,为了确保治疗的有效性,高敏感性的ctDNA检测对于降级治疗决策至关重要,而高特异性的检测则有助于升级治疗。对于Ⅱ期结肠癌,若ctDNA阳性,则应接受辅助化疗;若ctDNA阴性,在考虑到假阴性率(假设为10%)的前提下,可考虑进行观察。

另有法国专家指出,HIPEC联合丝裂霉素能够提高LACRC的局部控制率。局部区域治疗应在原发灶切除术时进行,传统的“二次探查”策略是无益的。此外,他还提出将丝裂霉素与BromAc联合使用,可进一步增强HIPEC的治疗效果。

来自中国的王辉教授分享了中山六院的最新研究成果,他发现,PSN分类对结直肠癌同时性腹膜转移患者的预后具有良好的预测价值,有望用于指导这类患者的精准治疗。

3 卵巢癌腹膜转移的多学科综合治疗和展望

对于卵巢癌腹膜转移,法国的相关领域专家介绍了使用KELIM来优化内科和外科治疗。KELIMTM是指在化疗(新辅助或辅助化疗)的前100天(或更短)内CA-125消除速率常数,是评估卵巢癌新辅助化疗疗效的有力指标。在新辅助化疗期间,根据KELIM可以评估患者接受完全间歇性肿瘤细胞减灭术的概率。KELIM值较高的患者,其病理化疗反应评分CRS也往往较高,意味着肿瘤对化疗的反应较好,肿瘤负荷降低,从而增加了接受完全IDS的成功率。因此,KELIM值可以作为预测卵巢癌患者预后和制定个性化治疗方案的重要参考指标。

4 MPM免疫新疗法

来自美国的学者表示,当前我们对MPM免疫治疗活性的认识,很大程度上是基于胸膜间皮瘤,并介绍了一项正在进行的前瞻性随机试验(n=62),目前研究结果显示,相比传统的培美曲塞+卡铂+贝伐珠单抗方案,加入阿替利珠单抗后的组合疗法显著提高了患者的缓解率(20%提升至45%)。MPM的免疫治疗领域正在不断向前迈进。然而,面对多种治疗方案,如何为MPM患者选择最佳的治疗路径成为一个亟待解决的问题。该学者在报告中列举了当前常用的几种治疗策略,并强调为了真正制定出最适合患者的治疗方案,还需收集更多数据,并开展更为深入的临床试验。

5 阑尾癌腹膜转移治疗

来自澳大利亚研究者表示,尽管高PCI或CC评分通常被视为预后不佳的标志,但高级别阑尾腺癌腹膜转移患者仍有可能从积极的治疗中获益。他特别提到,对于低级别阑尾癌腹膜转移患者,加用术后早期腹腔内化疗与生存率的显著提高相关(127.3 个月vs. 93.0个月)。

中国腹膜癌发展任重道远,砥砺前行

本次大会上,中国学者在腹膜癌领域的研究备受关注。清华大学附属北京清华长庚医院肿瘤外科主任李雁教授在本次大会上做了中国腹膜癌学术研究和技术推广的大会报告,同时也主持了腹膜间皮瘤分会场。国际腹膜癌学会主席也在大会主题报告中强调,国际腹膜癌研究的中心已经逐渐转移到亚太地区,中国研究已经产生了越来越广泛的影响。

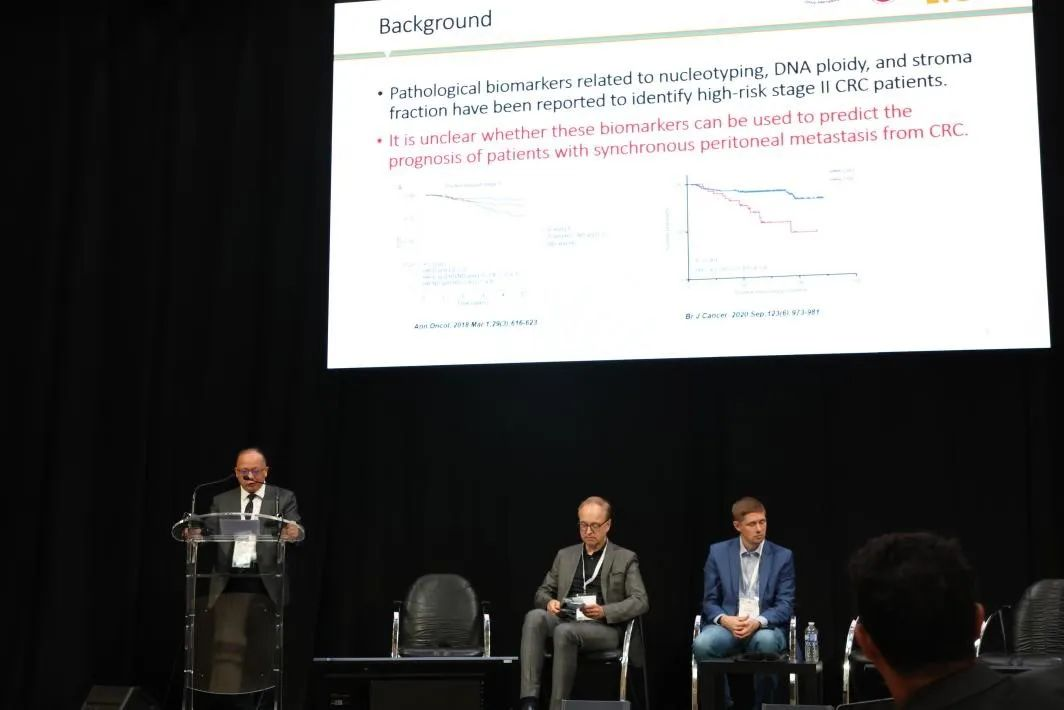

中山大学第六医院的王辉教授在专题报告中详细汇报了结直肠癌腹膜癌中细胞核DNA多倍体及细胞核分型研究,对结直肠癌腹膜癌临床转归的影响,该研究视角新颖,受到与会同行的赞誉。

王辉教授进行大会发言

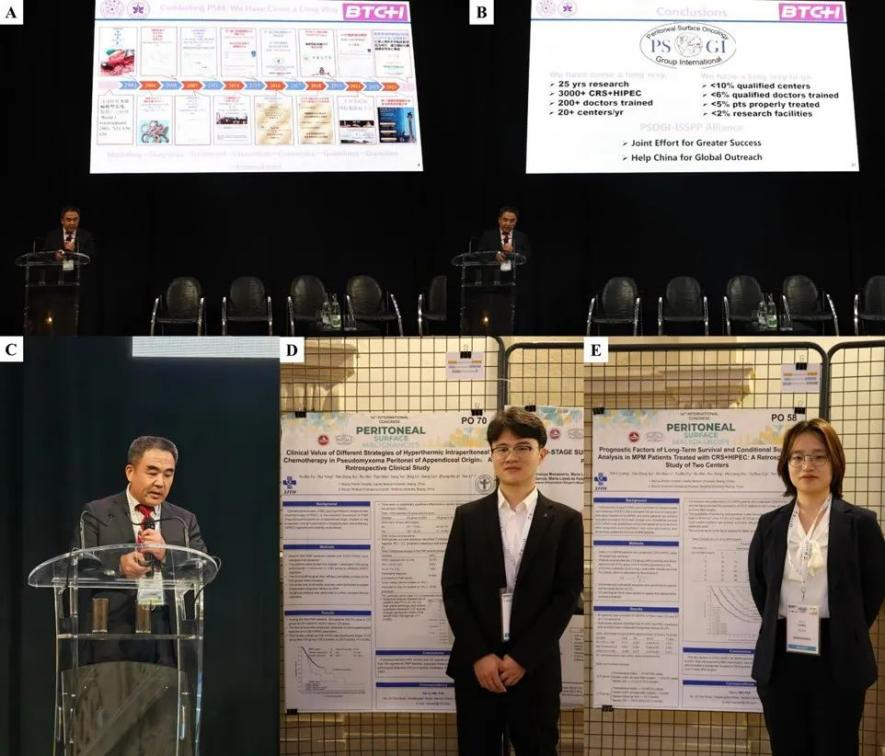

李雁教授重点介绍了北京清华长庚医院在腹膜癌学科发展方面的探索与成果。北京清华长庚医院充分利用清华大学的科研平台,与国内外知名研究机构开展深度合作,共同推动腹膜癌研究的前沿进展。此外,付煜斌博士、梁鑫利硕士也进行了壁报交流。

在本次大会开始的前一晚,PSOGI执行委员会扩大常委会,围绕十四项议题展开了深入而细致的讨论,重点就在北京成立国际化腹膜癌研究中心,落户北京清华长庚医院达成共识。

李雁教授汇报,付煜斌博士、梁鑫利硕士壁报交流

作者:梁鑫利 付煜斌 李雁 首都医科大学附属北京世纪坛医院 清华大学附属北京清华长庚医院