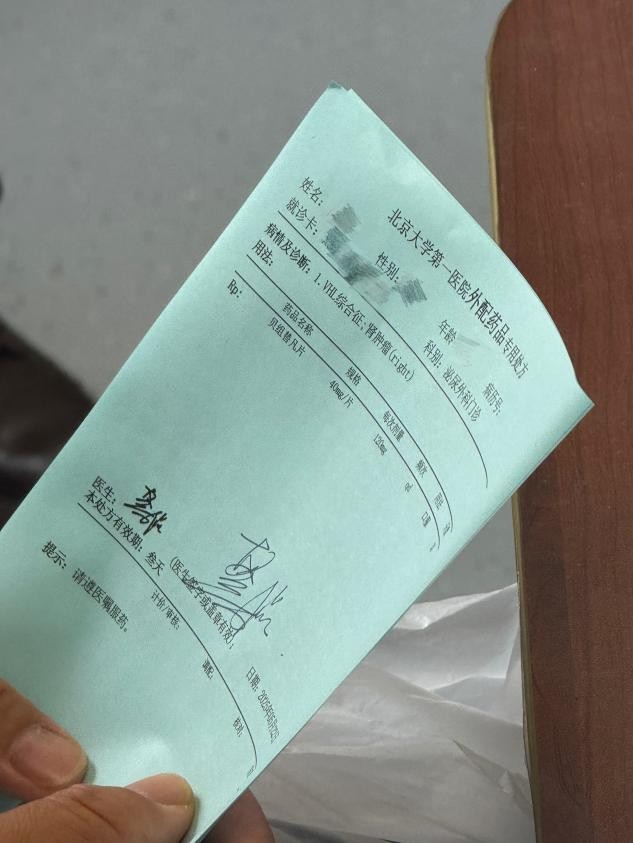

新华网北京5月23日电(吴诗萌)2025年5月22日,北京大学泌尿外科研究所常务副所长龚侃教授开出了全国首张用于治疗VHL病(希佩尔-林道综合征)的贝组替凡处方。这张处方笺承载的不仅是一位患者的治疗希望,更标志着我国VHL病治疗正式进入“系统性靶向治疗”新阶段——一种突破传统手术局限的新型治疗方案,正为罕见病患者打开生命新通道。

全国首张贝组替凡处方

揭开VHL的神秘面纱

VHL病全称是希佩尔-林道综合征,是一种由VHL抑癌基因突变引发的常染色体显性遗传病,国际报道发病率约为1/(91000~36000),我国暂无官方流行病学数据,但以14亿人口推算,患者群体超万人。

龚侃教授在采访中指出:“VHL病的主要发病机制是基因突变导致VHL蛋白失活,进而引起缺氧诱导因子(HIF-α)等促癌因子异常上调,最终导致多器官肿瘤的发生。”

这种疾病常累及中枢神经系统、肾脏、胰腺等重要器官,中国患者中61.3%出现中枢神经系统肿瘤,46.7%患有胰腺肿瘤,42.7%存在肾脏肿瘤。

VHL就像在身体里埋了颗“不定时炸弹”,不知道什么时候会在哪个器官“爆炸”,危害堪称“全方位打击”:脑和脊髓的血管母细胞瘤可能导致瘫痪甚至猝死;肾脏肿瘤可能引发血尿、肾衰竭;胰腺肿瘤可能悄悄“偷走”胰岛素导致糖尿病……更残酷的是,这些肿瘤往往“野火烧不尽”,切了又长,患者可能一辈子都在手术台上奔波。数据显示,我国VHL患者60岁时外显率高达97%,中枢神经系统血管母细胞瘤和肾细胞癌是患者死亡的主要原因,这些年综合临床治疗经验和随访结果,患者平均寿命约为62-63岁。

“传统治疗手段主要依赖手术切除,但VHL病患者往往面临肿瘤复发和转移的风险,尤其是双侧肿瘤或多发肿瘤患者,多次手术不仅创伤大,还可能导致器官功能丧失。”龚侃教授强调,“肾脏肿瘤直径大于3厘米时指南推荐手术,但我们的研究发现,4~7厘米的肿瘤转移风险显著增加,这提示我们需要更早介入治疗。”

从“无药可用”到“精准打击”

在贝组替凡问世前,VHL病的治疗几乎全靠手术“单打独斗”。“VHL手术就像割韭菜,割了一茬又一茬,根本割不干净,患者身心俱疲。”龚侃教授感慨。

贝组替凡临床试验主要研究者(PI)、北京大学泌尿外科研究所常务副所长龚侃教授

改变始于对“缺氧诱导因子”的研究。医学研究发现,肿瘤细胞在缺氧环境中会激活一种叫HIF-2α的蛋白,这种蛋白就像肿瘤生长的“核心驱动因素”,不仅会促进肿瘤周围血管生成,还会加速细胞增殖,让肿瘤在体内持续发展。贝组替凡正是针对这一机制研发的新型药物,它能像“精准抑制剂”一样,与HIF-2α蛋白特异性结合,阻断其促进肿瘤生长的信号传递,从而切断肿瘤的营养供应渠道,抑制肿瘤的生长和血管生成。作为新型口服HIF-2α抑制剂,贝组替凡突破了传统手术和局部治疗的局限,实现了从分子层面抑制多器官肿瘤的系统性治疗。

根据国内临床研究数据,接受贝组替凡治疗的中国VHL病患者中,肾细胞癌患者的客观缓解率达83%,中枢神经系统血管母细胞瘤患者的缓解率达60%,且药物整体安全性可控,为患者提供了新的治疗选择。这些数据在临床实践中具象为一个个鲜活的生命故事,首张处方的患者便是典型例证——首张处方的患者6年前体检发现肾、胰腺、脑部多发肿瘤,每年都要往返北京复查。“过去最怕听到‘手术’两个字,尤其是脑部肿瘤长在险要位置,想想就后怕。”患者坦言,“得知有口服药上市,就立刻来北京了。”

从“单打独斗”到“全链条守护”

VHL病的诊疗困境,折射出罕见病群体的共同难题。

2020年,龚侃教授团队对全国327家三甲医院泌尿外科医生的问卷调查显示,仅8.7%的医生能准确识别VHL病典型症状(如视网膜血管瘤合并肾囊肿),91.3%的医生表示“仅听说过该病但不了解诊疗要点”。认知率低(90%以上医生不了解)、诊断延迟、治疗手段有限。为此,2021年,在中华医学会泌尿外科分会支持下,龚侃教授牵头成立了中国泌尿系统遗传及罕见病联盟,推动VHL病诊疗水平和科研创新能力提升。

同时,政策层面也在加速“破局”。从《罕见病目录》的更新到医保谈判的推进,从新药审批“绿色通道”到多学科诊疗(MDT)模式的普及,中国罕见病患者的生存图景正在改写。贝组替凡从临床试验到上市仅用3年,正是“中国速度”的缩影。

“革命”尚未结束,研发还需努力

尽管贝组替凡带来了治疗希望,但在临床实践中发现,VHL病的诊疗仍面临多项亟待突破的科学挑战。当前药物适应症主要覆盖肾、脑、胰腺肿瘤,但视网膜血管母细胞瘤、肾上腺嗜铬细胞瘤等常见病变仍暂无药物获批——例如,视网膜病变可能导致不可逆失明,而肾上腺肿瘤引发的恶性高血压可能危及生命,这类患者仍依赖传统手术或对症治疗,存在显著未满足需求。

在治疗策略层面,手术与药物的协同时机仍需优化。对于脑干肿瘤等手术风险极高的患者,或需保留肾单位的双侧肾肿瘤患者,如何通过药物缩小肿瘤体积以创造手术条件,或通过“药物控制+延迟手术”模式延长器官功能保留时间,目前仍缺乏循证医学证据。龚侃团队正在探索“先药物降期再手术”的序贯治疗策略,以期降低手术创伤。

耐药性机制与联合治疗策略的空白同样值得关注。虽然贝组替凡目前展现出良好疗效,但长期使用可能面临肿瘤适应性突变导致的耐药问题。龚侃教授透露,团队已启动“贝组替凡+免疫检查点抑制剂”的联合治疗研究,试图通过多通路抑制提升疗效,该方向有望为复发患者提供新选择。

在早期筛查领域,无创检测技术的灵敏度不足仍是瓶颈。尽管AI辅助诊断系统已在部分医院试点(如通过眼底影像识别视网膜病变),但血液ctDNA检测等无创基因筛查手段的特异性仍需提升,难以实现肿瘤的超早期预警。龚侃团队正与生物科技企业合作,开发基于多组学数据的早期预警模型,目标是将确诊时间提前至肿瘤直径<1cm阶段。”

这些挑战既是临床实践的难点,也是未来科研的重点方向。“我们应该主动往前一步,建立多学科的MDT门诊,让病人来院享受一站式服务——看一次门诊,所有科室的问题都能得到综合结论与帮助。”龚侃教授说。

此外,罕见病患者不仅需要药物治疗,社会的理解与包容同样重要。当人们能坦然面对罕见病,不再谈“癌”色变,才是真正的文明进步。

首张处方的开出,不是终点,而是改写VHL病诊疗史的里程碑。在基因与药物的较量中,这粒小小的药片,承载的不仅是医学的突破,更是无数家庭对“正常生活”的渴望。或许有一天,当所有罕见病都不再“罕见”,当每个生命都能被温柔以待,这才是医学最动人的模样。