朱良志作品《四时之外》

推荐人:新华网文化频道、书画频道主编 袁思陶博士

推荐理由:“天雨流芳”是纳西语,意为“读书去吧”。新华网文化频道【天雨流芳】栏目将陆续推出当代名家名作系列品读,让心灵如同沐浴天雨一样得到知识和智慧的滋养,一瓣心香,让灵魂绽放出生命的清香。本期特别推荐大家静心品读北大朱良志先生的新书《四时之外》,深入感受中国艺术独有之美。

朱良志作品《四时之外》内页

佳文共赏·《四时之外》节选

永恒在何处

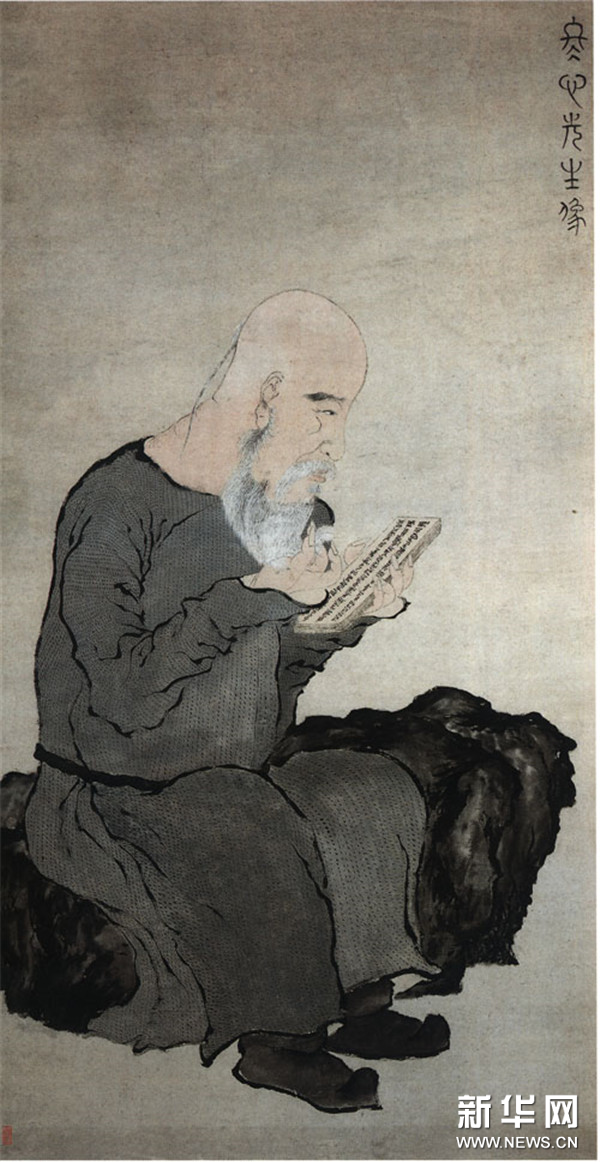

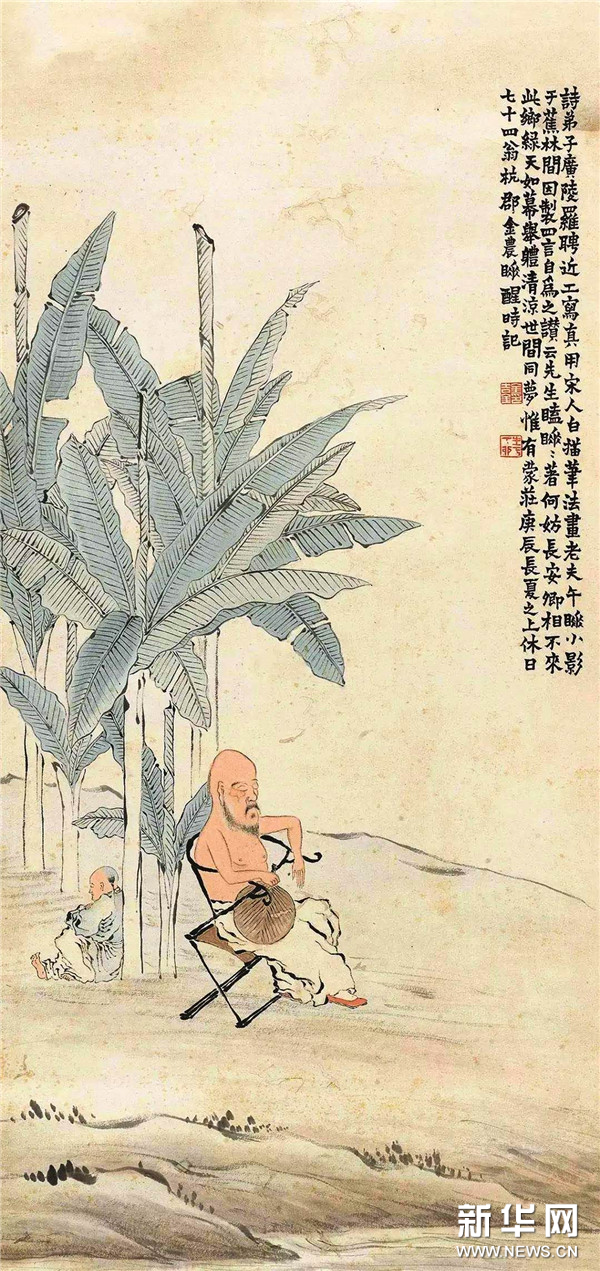

金农弟子罗聘为他性格孤僻的老师画过多幅画像,有一幅画金农于芭蕉林里打瞌睡。金农题诗道:“先生瞌睡,睡着何妨!长安卿相,不来此乡。绿天如幕,举体清凉。世间同梦,唯有蒙庄。”

罗聘为何将老师置于绿天庵(芭蕉林)中?芭蕉是易“坏”的,他的老师一生艺术就纠结在“坏”与“不坏”间。在金农看来,人的生命如芭蕉一样,如此易“坏”之身却要眷恋外在名与物,哪里会有实在握有!所以,为人为艺要在虚幻的绿天庵中冷静下来,着力发现“四时保其坚固”、不随时变化的不“坏”之理。世界如幻梦,“长安卿相”们(为知识、欲望控制的人)只知道追逐,而真正的觉悟者要在生灭中领略不生不灭的智慧。

[清]罗聘 金农像轴 113.7cmx59.3cm 纸本墨笔 浙江省博物馆

这不生不灭的不“坏”之理,是中国艺术的永恒情结。唐宋以来中国艺术有太多关于永恒的纠结,诗、书、画、乐等,在某种程度上就是关于永恒的作业。即使小小的盆景,或是方寸的印章,似乎也在诉说着不“坏”的念想。

什么是永恒?它当然与时间有关。一般理解的永恒,大体有三种:一是肉体生命的延长,所谓“芳龄永锡”,如历史上有人炼丹吃药,企图延长生命;二是功名永续的念想,所谓“芳名永存”,英雄,权威,王朝,家族名望等追求,波翻云谲的历史往往是由这些念想策动的;三是归于神、道、理的永恒法则,所谓“至道无垠”,这是绝对的精神依持。

而唐宋以来艺道中人追求的永恒,根本特点是非时间的,总在“四时之外”徘徊。时间的绵长、功名的永续、终极价值的追求等,不是他们考虑的中心。他们追求的永恒,是关乎生命存在的基本问题:目对脆弱易变的人生,到艺术中寻找底定力量;身处污秽生存环境,欲在艺术中觅得清净之所;为喧嚣世相包围,欲到艺术中营建一块宁静天地;为种种“大叙述”所炫惑的人,要在当下直接感悟中,重新获得生命平衡,等等。

这“四时之外”的永恒,不是外在赋予的,而是在当下即成心灵体验中实现的。像唐代禅宗一首著名法偈所说:“有物先天地,无形本寂寥。能为万像主,不逐四时凋。”这一“物”,非时非空,为万象之“主”,不随四时凋零;这一“物”,不是什么永恒的物质存在、绝对真理,就是人心中存有的那一种从容优游于天地间的感觉。

不是追求永恒——物质的永远占有、精神的不朽,而是追求永恒感。这永恒感,是中国艺术的崇高理想境界,几乎具有“类宗教”地位。本章从五个方面来讨论这一问题:一说永恒在生生接续,这是中国艺术永恒感的最为基础的观念;二是无生即长生,超越生灭,才能臻于恒常,这一思想对宋元以来中国艺术发展有支配性影响;三是崇尚天趣,人工在分割,天趣即不朽;四是从生命价值方面说永恒,一缕微光,加入无限时空,便可光光无限,朗照世界,所谓一灯能除千年暗;五从文人生活行止方面说超越的境界,焚香读易,茶熟香温,将人度到无极的性灵天国中。

[清]罗聘 金农像轴 纸本设色 1760年

一、永恒在生生

中国艺术对永恒的追求,有一重要观念:永恒在接续,在生生。在唐宋以来文人艺术发展中,这种观念表现则更为突出。这是由传统思想嘉树上绽开的花朵。

《周易》讲“生”,所谓“天地之大德曰生”(《系辞下传》);更讲“生生”,《系辞上传》的“生生之谓易”,就是说生生不已、新新不停的道理。关于《周易》中“易”的解释,历史上影响较大的是“易名三义”(简易、变易、不易)的说法。这“三义”也影响人们对艺术本质的理解,唐宋以来文人艺术的核心精神几乎可用一句话概括,即:艺术创造就是以简易的方式、超越变易的表相、表现不易的生命真性。

《庄子》讲“化”,天地是永恒流转的世界,“徒处无为,而物自化”。庄子有时将此称为“大化”,“大化”即永恒,宇宙生命就是无始无终的化育过程。人的生命短暂而脆弱,既化而生,又化而死,唯有“解其天弢,堕其天袠”——解开人真实生命的外在束缚,顺化自然,才能获得永恒。这种思想唐宋以来深深扎根到艺术的土壤中。

传统艺术中生生相联的思想,与儒学的“孝”道也有关系。“孝”道的核心,在生生的绵延。张祥龙先生认为,“孝不是一个抽象的美德概念,它里边蕴含着原本的时间状态”。他关于孝的研究,就是通过“姓”的思索,切入生生的逻辑,来说时间绵延的思理。孝,在时间之轴上展开,又不能以一维延伸的逻辑来看,孝的根本意义落实在:只有生命主题的替换,没有生命清流的断竭,绵延无尽,生生不绝,乃孝之本义。

生命是一种接力,它是中国哲学所深寓的朴素之理,也是中国传统艺术所要彰显的永恒精神。诗人艺术家对此有一些颇有意味的理解角度,如:

(一)造物无尽

艺术中谈永恒,往往着眼点在如何解决生命缺场问题。唐宋以来文人艺术的努力方向,乃在交出一份生命不缺场的答卷。他们心目中的永恒,是一种主题可替换、生命不断流的永续念想,艺术创造就要彰显这一道理。

秋叶将落尽,新绿会萌生,枯木不开花,藤蔓缠上来,开出一片好花,生命还是在绵延。看陈洪绶《橅古双册》(藏美国克里夫兰美术馆)中的《古木茂藤图》,有莫名的感动,千年老树已枯,却有古藤缠绕,古藤上的花儿依枯树绽放——一种衰朽中的生机,一首生命不灭的轻歌。

[明] 陈洪绶 橅古双册二十开之一 绢本设色 克利夫兰美术馆 24.6cmx22.6cm

陈洪绶有诗说:“千年寿藤,覆彼草庐。其花四照,贝锦不如。”树都会枯,然而花不会绝,这是有形的延续;更有“兰虽可焚,香不可灰”的无形延伸。我们所见的世界,总是有衰朽,有枯竭,有替换,而生命却在绵延,中国艺术家说生趣,说生生,就是说这不断流的精神。宇宙乃真气弥漫、生生不绝之世界,老莲画古藤缠绕老树、嫩花绰约枯槎,画的就是这不灭的精神。

看盆景中的绿苔,石虽老,苔青青,百千年藓著枯树,一两点春供老枝,生命就这样在延续。“生意”是中国盆景的灵魂。庭院里,案头间,一盆小景为清供,近之,玩之,勃勃的生机迎面扑来,人们在不经意中领略天地的“活”意,使人感到造化原来如此奇妙,一片假山,一段枯木,几枝虬曲的干,一抹似有若无的苔,再加几片柔嫩娇媚的叶,就能产生如此的活力,有令人玩味不尽的机趣。盆景在枯、老之中,追求的是无可穷尽的活意。

如家具、瓷器、青铜器鉴赏中的“包浆”,虽是旧物,但芳泽犹在,你去触摸,还能感受到前人的体温,曾经触摸过它们的代代主人已隐去,生命依然在延续,后来的人还能感受到前人的芳泽。

园林营造中,深谙构园之理的人,喜欢购置旧园来重新整修,增植花木,点缀楼台,人们看重的是其“旧气”。计成《园冶》在谈到“相地”时说:“旧园妙于翻造,自然古木繁花。”旧园中的老木新花,昭示着生命延续的天地之理。“因地制宜”,就包括生生绵延之理。造园,不是造一个新园,而是将天地自然之气、古今绵延之理,接入我的生命中。

这种艺术呈现方式,源于中国人对生命的独特理解。“青山不老,绿水长流”,这是中国艺术的八字真言。石涛有诗云:“山川自尔同千古。”说的是类似的意思。

在很多诗人艺术家看来,宇宙是一生命实体,生命永远不会缺场!一个人的生命过程,如同从观众席暂时走上舞台,在经历演出后,又返回观众席上,共同参与生命大戏的无限上演。运化如流,生生不绝。

“流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉”——时光流逝,人无法控制,但生命在延续,樱桃一年一年生,芭蕉的绿天庵年年还会打开。正像唐代懒瓒和尚诗所云:

世事悠悠,不如山丘;青松蔽日,碧涧长流。卧藤萝下,块石枕头。山云当幕,夜月为钩。不朝天子,岂羡王侯!生死无虑,更须何忧?水月无形,我常只宁。万法皆尔,本自无生。兀然无事坐,春来草自青。

“春来草自青”,一切都在延续,人不能以为自己缺场,假定这世界就不存在,水还会流,云还在飘,山还会绿,生生接续,无有止息。

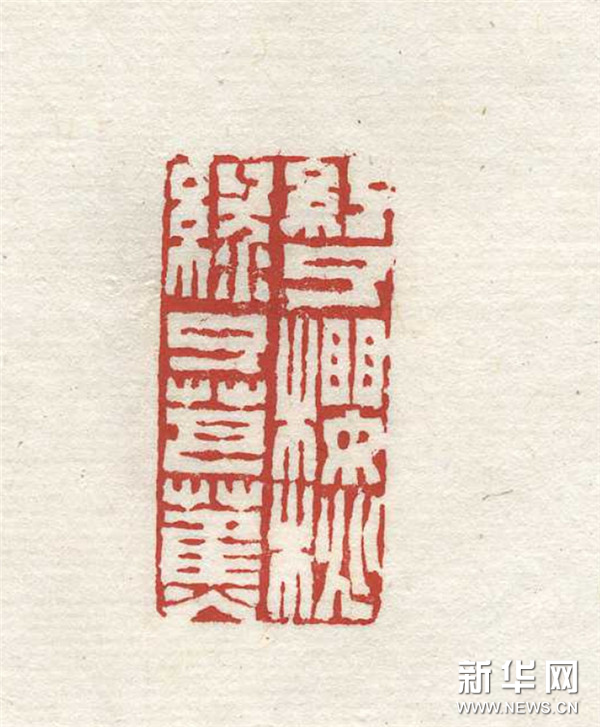

[清]赵之琛 “红了樱桃绿了芭蕉”印

苏轼《前赤壁赋》说,“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适”,造物无尽,生命无尽,人放弃占有的欲望,融入大化流衍节奏中,便有永恒。清风明月本无价,近水远山皆有情,说的就是这意思。这“情”,乃是生生相连的义脉,而不是物质的永远占有。

(二)亡既异存

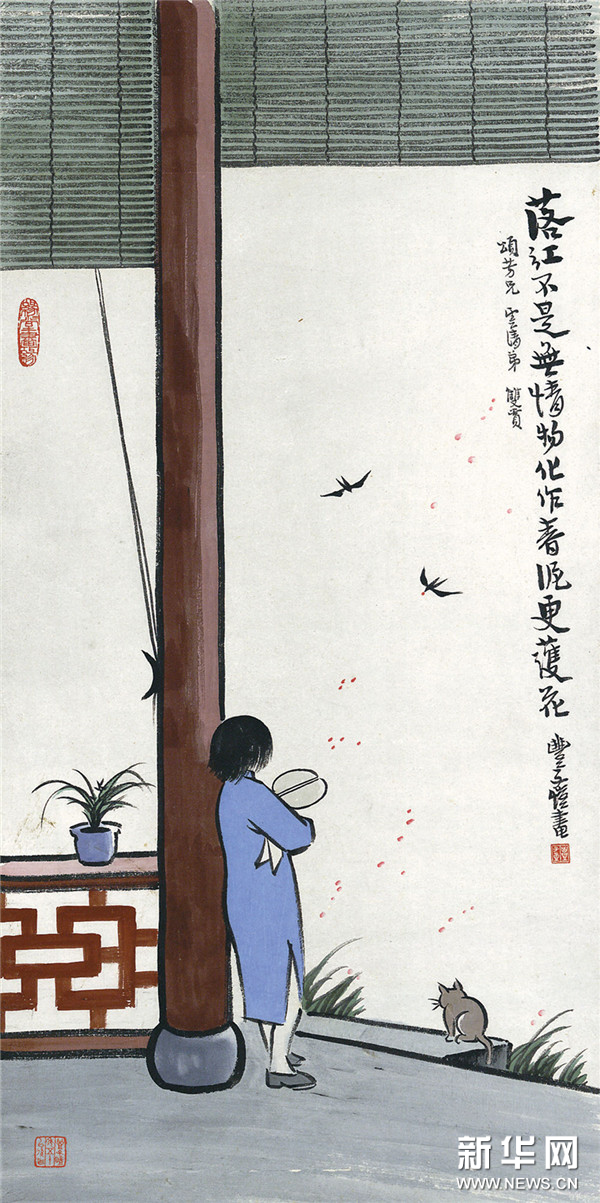

陶渊明人生哲学主旨是对永恒的思考。“悲岁月之遂往,悼吾年之不留”,人生是不可挽回地疾速向终点移动的过程,他也是血肉之躯,也有生命不可久长的悲伤,但他认为,人生“有尽”,又可以说“无尽”。他在《自祭文》中说:“余今斯化,可以无恨。寿涉百龄,身慕肥遁。从老得终,奚所复恋。寒暑逾迈,亡既异存。”此身已化(亡),作为一独立生命,“化”代表其走向此生的尽头,但“化”不等于彻底消失,而是“异存”——以另一种方式存在,所谓化作春泥更护花,加入另一种生命形式,另一种荣悴崇替中。他的“托体同山阿”也表达了类似的想法,一方面说人肉体生命的消歇,一方面说归于大地怀抱、同于生生的永恒。

丰子恺 落红不是无情物

老子说:“谷神不死。”归于“谷神”,归于永恒的大地怀抱,便有“不死感”——永恒的安宁。陶渊明诗云,“遥遥望白云,怀古一何深”;“俯仰终宇宙,不乐复何如”,纵望宇宙,俯仰人生,将自我放在缅邈时空、放在宇宙的大循环中,永恒的安宁便在内心里渐渐弥散开来,如大地一样绵延延伸。这或许就是《周易》坤卦彖辞所说的大地胸怀——“坤厚载物,德合无疆”。

(三)盈虚消息

明末戏剧家、造园家祁彪佳在浙江诸暨有寓山园,所作《寓山注》,对其中每一处景点命名加以说明,可谓中国造园史上的经典文本。其中有一水榭景点以“读易居”为名。他说:

寓园佳处,首称石,不尽于石也。自贮之以水,顽者始灵,而水石含漱之状,惟读易居得纵观之。居临曲沼之东偏,与四负堂相左右,俯仰清流,意深鱼鸟,及于匝岸燃灯,倒影相媚,丝竹之响,卷雪会波,觉此景恍来天上。

既而主人一切厌离,惟日手《周易》一卷,滴露研朱,聊解动躁耳!予虽家世受《易》,不能解《易》理,然于盈虚消息之道,则若有微窥者。自有天地,便有兹山,今日以前,原是培塿寸土,安能保今日之后,列阁层轩长峙乎岩壑哉!成毁之数,天地不免,却怪李文饶朱崖被遣,尚谆谆于守护平泉,独不思金谷、华林都安在耶?主人于是微有窥焉者,故所乐在此不在彼。

这段话由园林营建实例,来体会大易“生生即永恒”的道理。彪佳认为,他造此园,不光是为了造一个物质空间来居住,造一处美丽风景来欣赏,而是为了造一个安顿自己生命的世界,在这里体会“盈虚消息”的宇宙运演之理。

这段文字讨论了几种追求永恒的方式,一是重物,他认为,物不可能永在,唐李德裕爱园如命,集天下奇珍于平泉,放逐边地,还不忘叮嘱子孙保护好平泉,“鬻吾平泉者,非吾子孙也;以平泉一树一石与人者,非佳士也”,但平泉还是消失在茫茫历史中。二是重名,这也无法永恒,历史的星空闪烁着古往今来多少英雄豪杰,最终还不是渺无声息。然而,在此二者之外,确有一种永恒,“自有天地,便有兹山”,山川依旧,生生绵延。像孟浩然《与诸子登岘山》诗中所说的:“人事有代谢,往来成古今。江山留胜迹,我辈复登临。”盈虚消息,自是天道,代代自有登临人。

这位艺术家身坐“读易居”,在这水石相激处,俯仰清流,意深鱼鸟,读天地之“易”数,体造化之机微,感受生机勃郁世界的脉动,“稍解动躁”——跳出得之则喜、失之则忧的欲望洪流。人生短暂,生命有限,加入大化节奏中,就会欣合和畅,这才是真正的永恒。

“所乐在此不在彼”:在此——独特的生命体验中;而不在彼——茫然的欲望追踪里。有限之生,可以有无限之意义。

(四)杖藜行歌

《二十四诗品·旷达》品云:“生者百岁,相去几何。欢乐苦短,忧愁实多。何如尊酒,日往烟萝。花覆茅檐,疏雨相过。倒酒既尽,杖藜行歌。孰不有古,南山峨峨。”此品说生命中的“旷达”情怀,谈的是永恒问题。

“孰不有古,南山峨峨”的“古”,可从两方面理解:就生命的有限性讲,生生灭灭,生就意味灭,谁人没有大限日,然而南山千秋万代还是巍峨自在;而就生命的无限言之,每一种生命都是永恒的,人加入生生接续的大化流衍中,便获得真确存在,从这个意义上说,孰不有古——人也可像巍峨南山一样,自有千古。

中国艺术家崇尚“旷达”的命意正在于此。放旷高蹈,达观宇宙,人生既有限又无限,既短暂又绵长。传宗接代的宗法延传,是一种接续;人在体验中加入大化流衍节奏,同样可以获得接续的力量。旷达,是关于生命接力的顿悟。

古代士人推崇的杖藜行歌境界,便是这洞见永恒旷达情怀的体现。杜甫《夜归》诗说:“白头老罢舞复歌,杖藜不睡谁能那?”杖藜行歌代表一种潇洒倜傥的人生境界。虽然满蕴生命忧伤,虽然在人生竞技场上成了折翅的鹰,但我仍可醉眼看花,狂对世界,卒然高蹈,放旷长啸。我仍能以自己衰弱的身体,凭借支撑的藜杖,跳出率意的生命之舞。百年人照样可唱千年调,短暂行照样可存苍古心。

杖藜,是说人生过程的艰难,折磨到力不能支;行歌,说人生的旷达。尽管如此局促,如此淹蹇,泪水模糊了眼,重压压弯了腰,但我照样可以歌啸天地间!

(以上内容节选自朱良志《四时之外》第一章的第一部分。更多精彩内容请阅《四时之外》一书。)

作者简介

朱良志,北京大学哲学系教授,北大博雅讲席教授。研究中国美学三十余年,长于中国哲学与艺术关系的分析,从中剔发中国人的人生智慧。其独特的思想观念和表达方法,受到当代学界和读书界的关注。

出版《南画十六观》《真水无香》《中国美学十五讲》等著作,曾获中国出版政府奖、中华优秀出版物奖、“中国好书”奖、中国美术奖、中国文联文艺评论著作特等奖、教育部高校人文社科优秀成果一等奖等。