原野上能长出什么?

四师人给出的答案是:长出了塔吊林立的产业园区,长出了科技感十足的智慧农田,长出了霓虹璀璨的繁华街市,更长出了一座欣欣向荣的军垦新城。

十度春秋淬火成钢,千锤百炼铸就辉煌。当可克达拉市以48%的绿化覆盖率惊艳世人,当国家级绿色工厂在园区创建,当“中欧班列”的汽笛声震碎原野的沉寂——可克达拉,正以兵团人特有的血性与豪情,在共和国版图上刻下新时代的“军垦传奇”。

2025年4月12日,春意盎然的可克达拉市迎来建市十周年的历史性时刻。这座诞生于《草原之夜》旋律中的军垦新城,从绿色原野到“中亚湿岛·交响夏都”,从兵团垦区到现代化开放新城,十年间以改革为笔、以创新为墨,在高质量发展的画卷上绘就了壮丽篇章。

从绿色原野到新型城市生态优先,绘就水绿交融的浪漫画卷

十年,是时间的刻度,更是发展的标尺。

2015年挂牌成立的可克达拉市,生产总值从139.38亿元跃升至2024年的251.38亿元,增长80.4%。人均地区生产总值也随之连续跃升,由2015年的60989元上升为2024年的95879元,年均增长5.2%。

这组数据背后,是一座城市从“白纸作画”到“立体成景”的蜕变历程。

“以绿荫城、以水润城、以文化城、以产兴城”,这是可克达拉自诞生之初便镌刻在基因中的发展密码。漫步城中,街道两侧乔木成荫,四季绿植的缤纷色彩,水系廊道串联起的生态与人文……让人流连忘返。“城在林中、路在绿中、房在园中、人在景中”的愿景在可克达拉已成为现实。

十年来,可克达拉市累计栽种各类草木花卉170万株,建成29座主题生态绿地,绿化覆盖率达48%,核心区人均公园绿地面积居兵团前列。可克达拉的天鹅湖,疣鼻天鹅栖息繁衍,140余种野生鸟类在可克达拉安家,成为全国生物多样性保护优秀案例的生动注脚。

绿色不仅是底色,更是动能。2019年,伊力特玻璃公司整体迁到可克达拉市,积极打造循环利用全产业链,淘汰燃煤窑炉,引入全电熔工艺,较传统工艺节能40%,年减排二氧化碳2.3万吨,生产的环保酒瓶占据西北市场60%的份额,实现原料零浪费,是伊犁区域独家玻璃瓶生产企业,也是疆内唯一生产、回收乳白料产品的企业,成为绿色制造的典范。

在城市阔步发展过程中,由城北产城融合示范园、城西循环经济产业园、金岗循环经济产业园组成的可克达拉经济技术开发区则化身“绿电引擎”,产业园区成立8年来,清洁能源占比逐年攀升,推进总投资2700余万元防护绿化建设项目实施,栽种各类苗木60余万株。重点推进的伊犁新地新材料有限公司等2家企业的技术改造项目正在抓紧建设,建成后预计年减少颗粒物排放20吨、二氧化硫15吨,综合能耗下降17214.86吨标准煤等,可提高生产效率10%~15%。

走进可克达拉市润泰农业科技开发有限公司智慧农业园区的智能温室,新一轮无土栽培的8.8万株“樱霞”串收番茄栽植完毕,预计6月下旬果实上市。该园熊蜂授粉、水肥一体化的闭环系统使水资源利用率提升70%,年产值突破1500万元,带动周边200余人就业。

绿色是主色调,更是城市的灵魂,是可持续发展的生动实践。

据师市统计局最新数据显示,师市居民人均可支配收入从2015年的23243元增至2024年的42743元,增长83.9%。其中,城镇常住居民人均可支配收入50398元,增长64.8%;连队常住居民人均可支配收入32005元,增长137.8%。城乡居民人均可支配收入比由2023年的1.60∶1缩小到2024年的1.57∶1,城乡居民收入差距持续缩小。

可克达拉用十年证明:当兵团精神邂逅生态智慧,原野不仅能长出森林,更能孕育出领跑区域经济的绿色增长极。

从改革创新到现代产业体系提升破茧成蝶,激活经济新动能

改革与创新,是可克达拉十年腾飞的双翼。在快速发展进程中,可克达拉市以“敢为人先”的魄力,打破传统发展桎梏,成为兵团城市建设的典范。

十年来,师市坚持高质量发展硬道理,立足资源禀赋和区位优势,在改革创新的基础上,加大基础设施建设力度,产业布局持续优化,构建起“农业筑基、工业强体、三产活市”的现代产业体系,成为联通中亚的枢纽之城。

现代农业持续向好。作为兵团粮仓,师市始终扛牢粮食安全政治责任,粮食作物种植面积从2015年的113.88万亩跃升至2024年的151.29万亩,总产量达到102.48万吨,粮食播种面积和产量稳居兵团第一,连续十二年获评“国家产粮大县”。

在农业产业化进程中,师市先后培育出4家国家级农业产业化龙头企业、16家兵团级农业产业化龙头企业、715家农工专业合作社,农产品加工企业110家。有农产品中国驰名商标2个、新疆名牌9个,新疆著名商标15个。

农业总产值从2015年的81.35亿元增至2024年的127.96亿元,增长57.3%。粮食单产屡创新高,冬小麦单产达510公斤,大豆单产达168公斤,均刷新区域纪录。在农业总产值中,种植业比重由2015年的66.4%下降为2024年的64.1%。种植业内部结构不断改善,经济与粮食作物种植面积比例由2015年的41∶59调整为2024年的25.2∶74.8,种植结构更趋优化。

工业经济显著增强。立足工业强师、产业兴师,发挥比较优势,加快实体经济发展,推动实现产业发展与培植税源、带动就业的良性互动。

十年来,师市规上工业总产值从2015年的128.05亿元跃升至2024年的151.1亿元,年均增长1.7%,工业投资由2015年的48.79亿元增加到2024年的61.48亿元,工业占投资比重达50.3%。规上工业企业101家,其中产值过亿企业29家,农产品加工、生物制造、新能源等产业集群产值占比超59%;累计培育兵团“专精特新”企业7家、兵团创新型中小企业16家。

服务业提速扩量。师市以打造区域性现代服务业高地为目标,推动第三产业实现质效双升,走出了一条以产兴城、以旅活市、以商惠民的发展新路,为城市快速发展奠定了坚实基础。

招商引资成效显著,截至目前,累计实施招商引资项目222个,形成招商引资实物量79.78亿元,组建专业服务团队全程代办,营商环境持续优化,师市经营主体从零突破至1.91万户。

旅游产业实现全域突破,构建“生态+文化+边境”特色体系,先后打造国家级旅游休闲街区1个、文化产业赋能乡村振兴试点1个、省级旅游度假区1个,国家A级景区11家,星级旅游饭店7家,累计建成民宿147家等。2024年,游客量突破478.1万人次,旅游收入超20.6亿元。

社会消费能级持续跃升,打好政策“组合拳”,用足用好超长期国债资金,通过“年货节”等活动释放潜力,社会消费品零售总额较十年前增长3.2倍,线上消费占比提升至41%,消费引擎为经济增长注入强劲动能。

2024年,师市实现社会消费品零售总额35.45亿元,是2015年的1.5倍,年均增长4.7%;师市服务业增加值128.01亿元,按可比价计算,比2015年增长3.5倍,年均增长18.1%,高于GDP平均增速11.3个百分点,经济增长的“主引擎”作用逐步凸显;现代服务业步伐加快,师市金融业、房地产业分别实现增加值8.29亿元、14.26亿元。

从“边陲驿站”到“亚欧枢纽”多元驱动,实现高水平对外开放

作为兵团向西开放的桥头堡,十年来,师市对接融入国家重大战略,依托独特区位优势和“一带一路”核心节点地位,以多元驱动为引擎,高起点谋划、高标准建设霍尔果斯经济开发区兵团分区,自贸试验区四师区块创新发展,持续推动高水平对外开放,实现了从传统边陲驿站向亚欧枢纽的跨越式发展,书写着新时代的丝路传奇。

开放创新成为驱动发展的核心动力。师市坚持创新突破,以霍尔果斯铁路口岸为支点,深度融入亚欧“黄金通道”建设,在霍尔果斯经济开发区兵团分区先后建成创新创业科技孵化基地、电子信息产业园、农副产品精深加工产业园、环保科技产业园以及商业综合体等产业载体,确定现代服务业和新能源新材料等主导产业,形成以总投资45亿元的沂利泓农副产品深加工及综合利用项目为代表的农副产品深加工产业。

积极推进自贸试验区四师区块建设,制定四师区块三年行动计划、四师区块产业联动发展规划,加快推进总投资2.67亿元的自贸试验区企业服务中心项目建设,使向西开放实现提质升级,推动了“通道经济”向“口岸经济”转型。

四师区块建设成果丰硕:“跨区域绿电+产业一体化发展新模式”制度创新成果,列入自治区第二批省级典型案例;舰桥物流园建成投用,成为兵团第一条宽轨铁路专用线;丝路国际物流港“三宽一准”铁路专用线项目积极推进;推动兵团分区与边疆宾馆合作,新疆首个市场采购贸易试点服务中心落地兵团分区;围绕打造“铁路版”边民互市,大力发展进出口加工产业,申报边民互市进口商品落地加工试点,推动六十二团成立7个边民合作社……

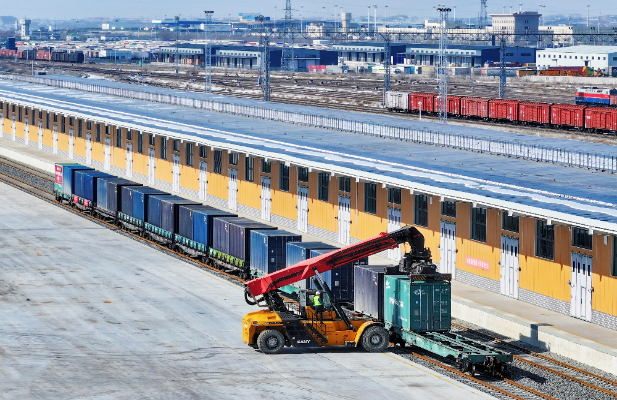

师市通过打造丝路国际物流港、舰桥宽轨铁路专用线等项目,逐步形成集仓储、加工、贸易于一体的跨境物流枢纽,构建起“铁路版”边民互市和进出口加工产业集群。

2024年,四师区块承接试点任务48项,落实举措75条,完成43项、70条,完成率93.33%,对外开发平台功能持续完善。

在制度创新领域上,师市以“放管服”改革为抓手,打造国际化营商环境,四师区块率先推行行政审批“证前指导”,打破传统“先申请后核查”流程,通过前置服务为企业提供业务咨询、现场勘查等支持,实现手续最简、成本最低、效率最高的政务服务流程。深化“民企晨话”早餐会机制,建立企业诉求接诉即办平台,服务企业超1.28万家。

同时,创新“产业基金+链式招商”模式,围绕生物医药、新能源等11条产业链精准延链补链。2024年,累计招引延链强链项目24个,总投资达到189.2亿元。

师市依托自贸试验区政策叠加优势,加快推进外贸工作,严格按照资金申报指南要求,组织符合条件的企业申报外经贸发展专项资金,先后将1281万元资金分配至10家外贸企业,帮助企业夯实发展基础。

2024年,师市进口和地产品出口取得新突破,进口额增长168.2%,地产品出口额增长346%,完成进出口总额192.6亿元、增长8%。

十年来,师市通过统筹口岸枢纽建设、制度创新突破与产业开放协同,成功构建起“边陲—枢纽—腹地”联动发展格局。

这座昔日的“边陲驿站”,正以开放包容的姿态,在亚欧大陆腹地书写着新时代丝路繁荣的崭新篇章。

党的领导贯穿始终初心如磐,书写幸福城市新答卷

人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标。

十年来,在兵团党委的坚强领导下,师市历届党委班子深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,践行以人民为中心的发展思路,将党的建设成果体现在巩固党的执政根基、推动经济社会高质量发展和为群众谋福祉的真情中,聚焦民生关切,加强普惠性、基础性、兜底性民生建设,织密扎牢社会保障网,用实际行动把各族职工群众的期盼转化为触手可及的幸福,持续增进了民生福祉。

党建力量更强——实施“头雁工程”“素质提升工程”,选优配强基层党组织书记541名,打造标准化阵地156个,整治提升软弱涣散基层党组织,标准化率达95%。作风建设更加扎实有力,完成4个团镇(街道)履职事项清单试点、推动解决了一批历史遗留问题、党风廉政建设和反腐败斗争深入推进等,切实将党的组织优势转化为发展动能。

福祉持续增进——就业形势持续向好,根治欠薪工作考核继续保持A登记。教育事业加快推进,兵团考核位居首位。健康四师建设稳步推进,四师总医院医共体考核位列兵团第三。深入推进社保、医保精准扩面,民生保障底线进一步兜牢。

供给不断丰富——扩大健康、养老、托幼、家政等多元化服务供给;实施医院改造提升行动;引导扩大绿色产品供给和消费……政府工作报告、计划报告、预算报告中一项项举措,不断催生新供给,满足人民生活需要。

精神更加富足——持续加强公共文化和旅游设施建设,推进群众身边的运动场地设施建设,广泛开展全民健身活动。同时,以“红色文化”为引擎,推动优质文化资源直达基层,增强文化产品质量,将传统文化进行创造性转化,引起职工群众的精神共鸣。

生态环境持续改善——可克达拉市空气质量优良天数比例大于98.9%、改善幅度位列兵团第一,伊犁河(第四师可克达拉市段)入选国家第三批美丽河湖优秀案例。城市管理取得扎实成效,师市城市管理综合行政执法支队获评住建部2024年度巩固深化“强基础、转作风、树形象”专项行动表现突出单位。在兵团率先完成连队巷道整治工作,职工群众出行条件得到大幅改善。

民生为本,幸福加码。从“安居”到“乐业”,从“学有所教”到“病有良医”,从“老有颐养”到“弱有众扶”……幸福的链条不断延伸,一项项具体举措背后,是职工群众满满的获得感和安全感以及持续升温的幸福感。

站在十周年的历史节点,可克达拉市正如伊犁河上的航船,锚定“一带一路”核心区支点城市的定位,以绿色为底、开放为翼、创新为魂、民生为本,在边疆大地上书写了“从无到有、从有到优”的传奇。

站在新起点,这座“一带一路”核心区支点城市,正全力打好开放牌、特色牌、生态牌、共享牌,全力建设向西开放先行区、特色产业集聚区、生态文明示范区、融合发展样板区,忠实履行新时代维稳戍边职责使命,向着更高质量的现代化征程迈进。

正如《草原之夜》所唱:“等到草原上送来春风,可克达拉改变了模样。”下一个十年,这片“绿色的原野”必将在高质量发展的浪潮中,奏响更加激昂的时代乐章。(兵团日报常驻记者李惠)