骨关节炎是一种严重影响患者生活质量的关节退行性疾病。疼痛,是困扰骨关节炎患者的最主要症状,也是患者就诊的最主要原因。

疼痛出现或加重时,人们往往需要通过服用非甾体类抗炎镇痛药物来控制症状;而当疼痛缓解后,便会停药。但是,这种治疗策略,其实既忽视了骨关节炎炎症反应的周期性规律,本文结合骨关节炎的病理生理机制探讨骨关节炎疼痛治疗的全病程管理理念。

骨关节炎的发生:软骨磨损和炎症反应的相互作用

在健康的膝关节中,关节软骨及其下方的软骨下骨光滑而坚实,富有弹性而且耐磨;关节腔内的关节滑液清澈而透明,兼任润滑剂与营养液的角色,让关节在其运动范围内可以移动自如,而不会产生任何不适。但是,随着年龄增长或外力作用的累积(如关节创伤等),到中老年时期,关节就会像用久了的轮胎一样会出现磨损,导致关节表面不再光滑,骨关节炎由此发生。

骨关节炎的病理生理改变涉及整个关节的所有结构,表现为关节软骨的变性破坏、软骨下骨硬化或囊性变、关节边缘骨质增生、滑膜炎症、滑液变性与增多、关节囊挛缩、韧带松弛或挛缩、相关肌肉松弛与萎缩等。近年来,针对骨关节炎病理生理机制的研究日益增多,越来越多的证据表明,骨关节炎不是一个简单的生物力学磨损过程,在“磨损后”的生理生化反应中,以促炎因子为核心的炎症反应在其发生发展中发挥了重要作用。

骨关节炎的发展:炎症“脏水池”不断侵蚀关节组织

在骨关节炎早期,人们通常不会感到明显不适,而是仅有偶尔的、短期的轻微不适或者疼痛,即所谓的“隐匿性起病”。但此时,在关节内部,一场炎症反应风暴已经在悄悄酝酿。

当关节软骨因外界刺激性损伤发生磨损后,会导致软骨基质分解、脱落,这些脱落的软骨基质充斥在关节腔内,继续侵蚀已经出现磨损的关节软骨,使之继续受损,产生恶性循环;与此同时,还会激活免疫反应,炎症反应由此开始,炎症因子瀑布式出现[6]。

首先,是三个促炎细胞因子——白介素(IL)-1β、肿瘤坏死因子(TNF)-α、IL-6表达增加;在此基础上,激活与骨关节炎发病相关的三个信号通路——MAPK、NF-κB以及Wnt/β-catenin信号通路,促使更多的炎症因子被释放,如环氧合酶-2(COX-2)、前列腺素(PG)E2、一氧化氮(NO)等等。这些炎症因子,不仅会单独发挥作用,还会相互渗透、相互影响,共同编织成一张复杂的骨性关节炎网络。

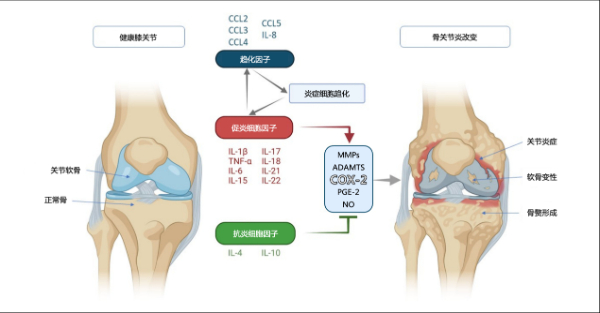

在众多的炎症因子中,COX-2类似于骨关节炎炎症网络的中心,在骨关节炎炎症的发展中扮演着尤为重要的角色。COX-2的表达,一方面会促使PGE2大量释放,产生疼痛;与此同时,COX-2与PGE2还会对另外两条信号通路,即MAPK和Wnt/β-catenin信号通路的激活产生促进作用,导致多种炎症因子的释放[7-10],促使关节软骨损害继续加重(图1)。

图1:多种炎症因子参与骨关节炎疾病进展

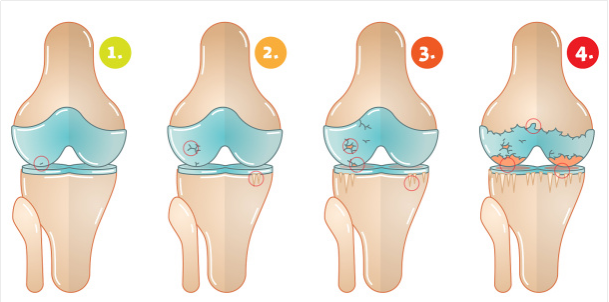

随着骨性关节炎病程不断延长,关节软骨基质不断脱落,各种炎症因子持续释放,原本清澈透明的关节滑液逐渐充满炎症因子,变成了污浊不堪的“脏水池”。此时,已出现磨损的关节软骨,及其周围的组织结构,将无一例外地受到充满炎症的关节滑液“脏水池”的侵蚀,最终导致磨损的关节软骨逐渐失去光滑表面,甚至出现大面积缺损;软骨下骨硬化,关节边缘骨质增生形成骨赘。关节活动时不再有“丝滑”感,软骨的局部缺损,使软骨下骨中的痛觉神经纤维暴露在充分炎症因子的“脏”的关节滑液中,疼痛也伴随而来。

骨关节炎的本质是骨关节系统随年龄增长而衰老,短期发作与长期进展相互纠缠是其全病程的病理特征,炎症反应则是其内在的作用方式,每一次的短期发作都是一次炎症的“火山喷发”,每一次的“喷发”都使整个系统进一步衰老,因此,合理的治疗策略必须兼顾短期控制与长期延缓。

图2:关节损害动态变化

骨关节炎的全病程管理:可能始于“疼痛出现”,但不应以“疼痛消失”而结束

疼痛,往往是骨性关节炎患者就诊的主要原因。对于伴有疼痛突然出现的骨性关节炎,我们通常会采用积极的治疗手段——抗炎镇痛类药物来缓解症状,选择性COX-2选择性抑制剂是最常用的一类药物。

然而,目前骨关节炎治疗中存在一个普遍的误区:很多人将COX-2选择性抑制剂的应用单纯理解为止痛,即在疼痛急性发作时会积极使用选择性COX-2选择性抑制剂,控制症状。但却往往在用药几天、疼痛缓解后即停药。但事实上,根据骨关节炎的发病机制不难推测,疼痛缓解并不代表炎症消失,相反,此时关节内部,由关节损害启动的炎症因子的级联放大反应持续存在,因此,疼痛缓解后的关节,就像是一座外表平静的火山,看起来一切如常,但内部的炎症反应却可能在一直升温。显然,过早停用“抗炎镇痛药物”并不合理。

COX-2选择性抑制剂的作用远不止于我们可以感受到的短期镇痛,更重要的是我们看不到的长期抗炎。骨关节炎发作的每一次炎症风暴都有一个持续的过程,一旦启动,并不那么容易自然平息,非药物与药物的联合干预措施非常重要,但都应完整覆盖整个炎症周期,一般需要3-6个月,并需要根据临床症状的严重程度来合理调整干预措施的多寡与用药的种类和剂量。通常而言,症状严重时,需以较多品种的不同药物共同作用,而且剂量可以相对较高,用药1-3个月左右;当症状得到良好控制后,再适当减少品种,并降低剂量;当症状得到完全缓解控制后,再以最低剂量持续用药1-2个月以更好控制炎症。这是一个“灭火-降温-灰烬冷却”,以减少死灰复燃的过程。

COX-2选择性抑制剂是骨关节炎炎症控制的主力军,从全病程炎症管理的角度而言,建议每一次的短期管控不宜短于3个月,具体到每个病人的个性化处方,则需完整考虑患者的年龄、骨关节炎病程、内科合并疾病情况、生活方式等多种因素,根据现有骨关节炎指南进行综合决策。

作者简介:

邵云潮教授,复旦大学附属中山医院骨科主任助理、关节外科副主任,中山医院闵行分院骨科学术副主任,上海市医学会骨科分会关节学组委员,首届中国研究型医院学会关节外科学专业委员会常务委员,膝关节置换术加速康复学组委员兼秘书长,中国骨科菁英会关节外科前会员,中国医师协会骨科医师分会(CAOS)第五届委员会人工关节感染学组委员、骨科康复学组委员,擅长微创髋膝关节置换术与加速康复管理。