仅仅过了2年3个月,汤洪波将首次作为指令长带领神舟十七号乘组前往中国空间站。2023年10月25日,身着蓝色航天服的汤洪波亮相酒泉发射场问天阁与媒体见面。

从空间站任务的第1棒到第6棒,接力棒又重回汤洪波手中,他将成为中国首个间隔最短时间执行两次任务和首个最先重返空间站的航天员。

“从一个普通的农家学子成长为一名飞行员、一名航天员,并能再上空间站,是祖国的强大、时代的发展、科技的进步给了我圆梦的舞台和更多的机会。”汤洪波深情地说。

01

湖南湘潭,一个英雄汇聚的地方。一代伟人毛泽东、开国元帅彭德怀、开国大将陈赓都从这里走向战场,走向胜利。汤洪波出生在湘潭的一个小乡村,从小听着这些伟人的故事长大,心里面早早种下了一个英雄梦。这个梦伴随着他的年龄和见识增长,越发清晰而深刻。

1995年秋,校园里的一纸招生通告让汤洪波心潮澎湃,空军飞行学院来招收飞行学员。能够穿上帅气的飞行服是多少人梦寐以求的事啊!尽管在他就读的学校十几年才录取过一个,希望十分渺茫,但还是阻止不了他的决心。“我要守卫祖国的蓝天,像英雄前辈们一样,做点我能做的事!”汤洪波心里的英雄梦终于可以落地发芽了。通过严格体检、考试、政审后,汤洪波顺利地被录取了。

可是,一进入空军长春飞行学院保定分院学习后,还没适应北方生活的汤洪波就遭遇了学业上的“拦路虎”。他的体能成绩是班上垫底的。如果体能通不过,就会被淘汰。怎么办?一个字,练!汤洪波每天风雨无阻,在操场上一圈一圈地跑,挑战自己的极限。一年以后,他的体能成绩终于从垫底“跑”到了优秀。不仅如此,其他课程也获得了“优秀”的成绩。

汤洪波心里明白,自己虽然不是最聪明,但一定最努力。他有毅力,爱琢磨,一点点稳步提升成绩,直到出类拔萃。

在第五飞行学院当飞行学员时,有一次,学院副院长到汤洪波所在团检查工作,团领导指定他进行飞行展示。满分5分,副院长给他评分4.9分。事后,队长问他:“45号(他的代号),副院长一向比较严格,没想到给你这么高的分,你咋做到的?”他笑了笑,什么也没说。谁能想到,业余时间,战友们在聊天说笑时,他在一边拿着飞机模型静静地一遍遍比划起飞降落;夜深人静时,室友们都已进入梦乡,他还在脑子里一次次“演练”操作飞行,琢磨眼手脚如何更好地协调。就这样,他的飞行成绩经常获得满分,大家都评价他是“教科书式的飞行”。

毕业分配时,为了获得更多的飞行机会,汤洪波放弃了内地,选择了位于西北大漠的第五飞行学院。

02

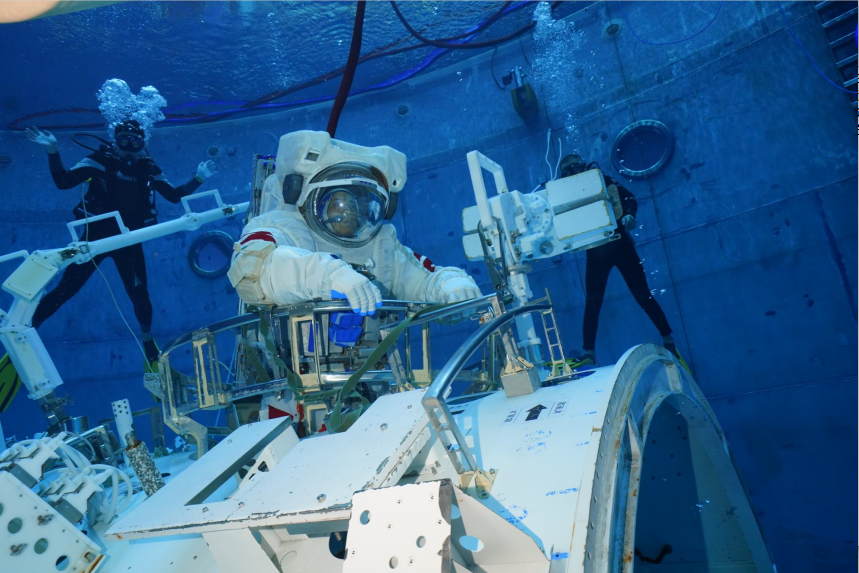

汤洪波进行水下训练 摄影:孔方舟

2009年,我国开始第二批航天员招录选拔工作。此时,已经担任飞行大队长的汤洪波义无反顾地报了名,他向往飞得更高,飞得更远。

报名参加航天员选拔体检后的一个晚上,汤洪波和妻子坐在大操场上纳凉。边疆的夜空清澈如水,皎洁的月光铺满大地,亮闪闪的星星像一颗颗钻石泛着光芒。妻子指着繁星点点的夜空说:“没准你以后就驾驶飞船在上面飞呢。”汤洪波仰头看着美丽的夜空,不禁心驰神往。

经过多轮选拔后,他以优异的成绩入选了中国第二批航天员队伍。天空和太空只是一字之差,然而,要实现优秀飞行员到合格航天员的转变,却是个巨大的跨越。

4年左右的时间,要完成基础理论、体质训练、航天环境耐力与适应性训练、航天专业技术等八大类上百个科目的训练。这些训练既挑战学习能力,又挑战生理与心理极限。

对汤洪波来说,专业知识的学习是他难“啃”的“硬骨头”。他索性用了一个最原始的办法,学不懂,他就硬抄下来加强记忆。模拟失重训练,曾是他一度迈不过去的心理坎。这项训练要求航天员穿着水下训练服持续在水下工作数个小时。

服装加压后像一艘“人”形飞船,硬梆梆地套在身上,限制了四肢的活动。汤洪波不喜欢这种束缚感,平时连手表都不愿戴。一穿水下训练服时,他就觉得不适应,恨不得马上脱下来,总要反复穿脱几次。以至于每次训练前一晚上,他都会寝食难安。

汤洪波心里暗暗叫苦,航天员要具备出舱活动的能力,连舱外服都穿不住,还谈什么上天呢?

从哪里跌倒就从哪里爬起来。在后来的训练中,他让工作人员把服装温度尽量调低,强迫自己冷静下来。经过多次训练后,他终于越过了这道难关。

野外生存训练也是对身体和精神的双重磨砺。汤洪波印象最深刻的是那次参加48小时沙漠救生训练,他和航天员杨利伟分到一组。当时赶上沙尘暴,他们顶着大风,花了好大功夫,才把帐篷搭好。两人躺在帐篷里,嘴里不断地灌进沙子。就这样,挺了40多个小时。最后,按照任务安排,他们还要从沙漠里走出来。当天,地表温度达到40度,热辣辣的太阳烤得皮肤疼,水也不够喝,嘴干得都脱了皮。他们背着行囊,拄着拐杖,在沙漠里走一步退半步,一两个小时才走了5公里。

各种训练一次次挑战汤洪波的极限。72小时睡眠剥夺训练中,他和其他两名参训人员被关在一个小小的没有窗户的地下室里,放了一张不给睡的床,期间还要完成高负荷工作。而他和另两位战友就这么挺过了72小时。

“你的能量超过你的想象!经历过这种极限的考验之后,以后哪怕再难再苦,也都能扛过来。”汤洪波说。

在汤洪波的办公桌上,摆放着一个飞行头盔。每每看到它,就想起自己当飞行员期间弥足珍贵的经历,无论是当教员,或是进行科研试验,或是在海天巡航,都充满成就感。

在进入航天员大队的10多年里,汤洪波无数次梦见自己曾经驾驶飞机的情形。他太渴望飞行了!他怀念在天空无拘无束飞行的感觉,怀念飞行带给他的价值感!

“心里只要有希望,那就一步一步地朝着这个梦想去努力。日拱一卒,终会梦想成真。”

03

2021年6月17日9时22分,航天员汤洪波和他的同伴聂海胜、刘伯明驾乘神舟十二号飞船顺利升空。这是空间站阶段首次载人飞行任务,进行为期3个月的在轨驻留,开展机械臂操作、太空出舱等活动,验证一系列关键技术。作为中国空间站的首批住户,他们面对的是各种未知和挑战。

这也是汤洪波的首次太空飞行。为了这一刻,汤洪波足足准备了11年,4000多个日日夜夜。

“七一”前夕,习近平总书记专程来到北京航天飞行控制中心,同正在天和核心舱执行任务的神舟十二号乘组进行天地通话。

总书记的勉励给了他们无穷的力量和完成后续任务的坚定信心。汤洪波表示:“在浩瀚太空聆听总书记的讲话,是我们的至高荣耀,也是对我们的最大鞭策,我们感受到了总书记和全国人民的关心关怀、关注关爱,内心非常感动、自豪,充满力量。我们一定牢记期望嘱托,不辱新使命、不负新时代,永远做新时代中国航天事业的奋斗者、攀登者。”

这三个月的太空生活中,神舟十二号乘组的工作节奏非常紧凑。他们要将核心舱的各项设备迅速安装到位,生活环境布置好。每天一睁眼,全身就紧张起来。热上饭,迅速安排好一天的工作。经常晚上加班到半夜,在地面科研人员的反复催促下才去休息,最长的一天工作了17小时。

2021年7月4日,航天员刘伯明、汤洪波在聂海胜舱内配合支持下,完成出舱活动全部既定任务,这是继2008年神舟七号任务后,中国航天员再次实施的空间出舱活动,也是空间站阶段的首次空间出舱活动。这也是汤洪波首次真正走进太空,他仿佛置身于科幻片中的宇宙。太空是深不见底的黑,一颗颗星星亮得耀眼,地球母亲像一颗蓝白相间的水晶球静静地悬浮在其中。汤洪波扶着舱壁,和空间站一起绕着地球快速地飞,这种感觉真是说不出来的震撼!就像诗句中所说“坐地日行八万里,巡天遥看一千河。”

他全然忘记紧张,在“曙光”指挥下,专注于各项操作。当由他进行舱外应急演练时,汤洪波控制好身体姿态,小心翼翼地进行爬行,避开舱壁上的设备,十多分钟后,顺利地从舱壁上爬回舱内,比地面模拟训练时用的时间还要短。

在轨期间,神舟十二号乘组完成了两次空间出舱活动,开展了一系列空间科学实验和技术试验。

闲暇时光,汤洪波拍摄了很多太空美景的照片和视频,传回地球后,网友们给予了热烈回应。

汤洪波的太空摄影作品

在太空封闭狭小环境内生活久了,难免会觉得日子有点枯燥。“没有网络,没有人敲门,手机不会有‘叮咚’的消息提示音,甚至连一个小飞虫都没有。”汤洪波说。他便精心照料自己带上去的红薯,看着它发芽,长出绿叶,一天天发生变化,给舱内带来一丝生机。汤洪波也特别想念地球生活。只要有空,他就会趴在舷窗边,凝视地球。白天,地球表面大部分被蓝色的海洋覆盖,上面还漂浮着大块的白云。金色的沙漠、白色的雪山、绿色的草原、褐色的山脉,美景目不暇接;夜晚,地球上的点点灯光连成片,像一颗璀璨的夜明珠。

日子似乎有时在减速,有时在加速。当返回的日子进入倒计时,时间变得越发珍贵。“快返回地球前的一个晚上,我梦见自己回到了北京航天城跟家人团聚。我想给他们展示下太空技能,翻个筋斗云,可一跳起来就落地上了,才发现已经失去‘特异功能’了,心里顿时有点失落。”

9月17日,神舟十二号乘组结束为期92天的太空驻留生活。撤离空间站核心舱前,汤洪波又回到舱内转了一圈,回想起他们乘组三人在舱内挥汗如雨、忙忙碌碌,舱内的每个设备、每颗螺丝钉都见证了中国人进入空间站的全过程。“不久的将来,我一定还会回来。”他在心中依依不舍地默念着。

04

返回地面后,汤洪波被中共中央、国务院、中央军委授予“英雄航天员”荣誉称号并颁发“三级航天功勋奖章”。从多年的隐姓埋名到一鸣惊人,走到哪里,汤洪波都收到来自四面八方的鲜花、掌声和赞誉。但不管外界有多少关注和褒奖,汤洪波始终有清醒的认识:“载人航天事业是万人一杆枪的事业,是千千万万个航天工作者团结协作,共同托举的飞天梦。荣誉不仅仅属于我个人。荣誉属于国家,属于整个载人航天事业,属于所有航天人。”

在这期间,汤洪波利用业余时间走进校园,结合自己飞天逐梦的亲身经历跟青少年们面对面交流,传递飞天梦想,播撒科学种子。有一次,一个五六岁左右的小朋友送给他一个非常可爱的手工彩泥制品:一个穿着航天服的航天员坐在弯弯的月亮上,旁边还竖着一个小火箭。汤洪波非常感动,特意拍成照片保存在手机里。

“要相信持续努力的力量,一定会遇见更好的自己。”汤洪波常用这句话激励自己在追梦路上不断奔跑。

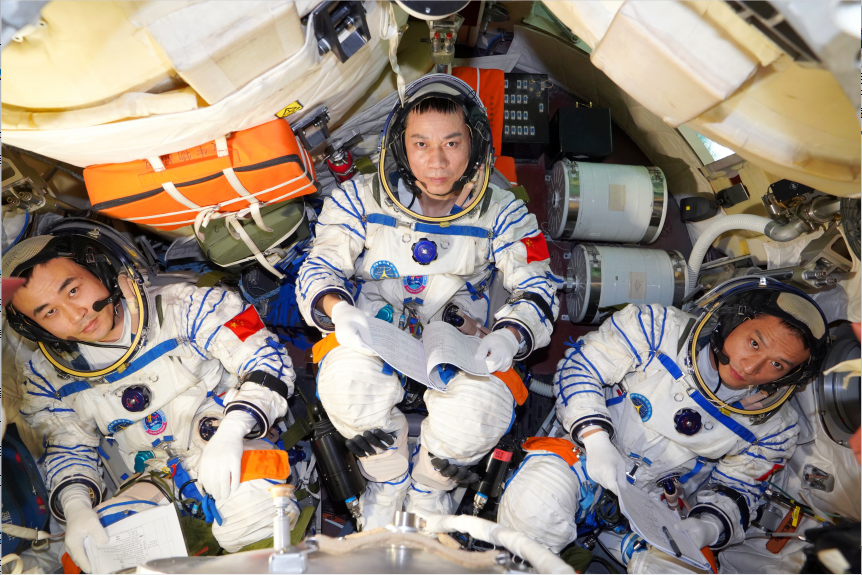

神舟十七号乘组进行全程序任务模拟训练 摄影:王夏阳

汤洪波用最短的时间完成身体恢复、心理调适并同步开展学习训练。不到一年,他便被选入神舟十七号任务乘组,进行紧张的任务备战训练。

而这一次,汤洪波被任命为指令长,带领两名新航天驾驶员唐胜杰和江新林执行任务。汤洪波犹记备战神十二任务时,还安慰指令长聂海胜说:“你都上过两次天了,还有什么压力呢?”

但是现在,他终于理解了指令长肩上的压力。“上次,我只要跟着指令长完成任务就行了,而我这一次带的是两位年轻的新同志,时间短,训练紧。”汤洪波说,不仅要把自己份内的工作完成好,还要确保整个乘组的工作完成好。要将两位战友安全地带上天,安全地返回地球。

只有地面练扎实,到了太空才能干明白。汤洪波不厌其烦地给两位新战友分享飞行经验,事无巨细地讲解天地差异,手把手教技术。训练过程中,对乘组高标准严要求,补缺补漏,强化训练。特别是针对每项应急预案反复训练,要形成肌肉记忆,哪怕是在睡梦中警报响起,也要做到“前一秒和周公握手,后一秒精神抖擞”,及时切换到高效应急处置状态。

乘组三人同为飞行员出身,共同的经历让他们私底下有聊不完的话题,三人性格都很温和内敛,相处融洽。唐胜杰和江新林一致评价汤洪波在生活中是个非常幽默的人,经常活跃气氛,但在工作中非常严格,要求大家必须将细节做到极致。

经历过一次太空飞行后,汤洪波的体会就是:人肯定是会犯错误的,所以必须严格按照手册操作,要养成严谨细致的习惯。“比如说,你擦完嘴的纸巾,或者是吃完饭的餐具,都要放在规定位置,不然,就不知道漂到哪里,不仅是东西丢失了,还会带来风险。”汤洪波举例说。

万一不能适应太空环境怎么办?新上去的设备不能够正常工作怎么办?第一次飞行前,对未知的太空环境难免有所担忧。为了化解两位年轻人对未知的焦虑,汤洪波毫无保留地传授经验,给他们进行心理疏导。

汤洪波进行植物培养训练 摄影:孔方舟

汤洪波坚信乘组经过科学严密的训练后,天地一体,团结协作,一定能圆满完成出舱工作。

此时,400公里之外的中国空间站已经从“一室一厅”扩充到“三室一厅”。汤洪波开玩笑地说:“地球生活还没呆够呢。”但他更迫不及待地期待着返回太空家园看看如今的新变化。而这次,不需要他再亲自装修新房了,那里已经有亲爱的队友们给他们布置好一切,等着与他们胜利会师。

来源 | 我们的太空

作者 | 占康