元曲是元代文学的代表形式之一,是继诗经、楚辞、汉赋、唐诗、宋词之后,我国文苑里的又一颗熠熠生辉的明珠。元曲语言通俗优美、题材广泛、风格独特,反映了当时社会风貌和人民生活。

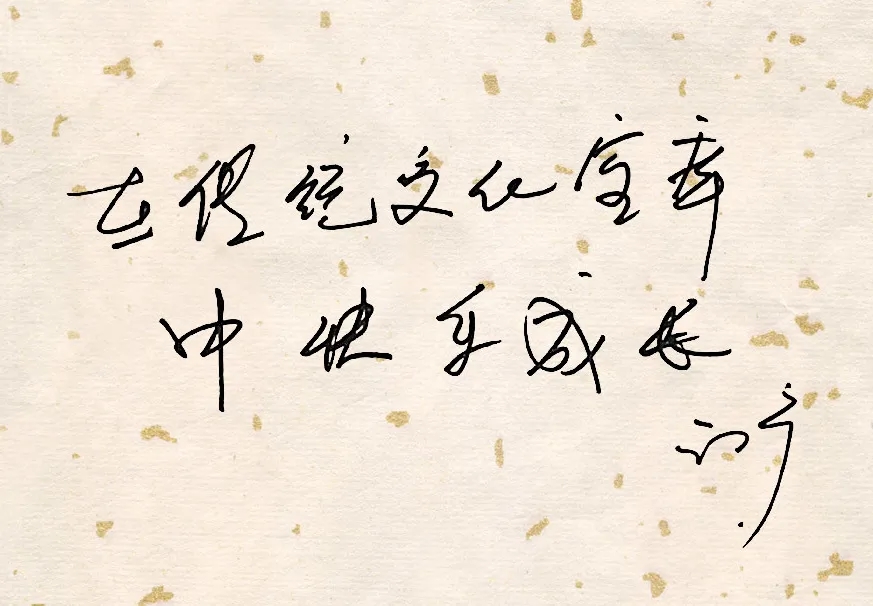

《莲塘泛舟图》(局部)【北宋】王诜 绘

后庭花(清溪一叶舟)

【元】赵孟頫

清溪一叶舟,

芙蓉两岸秋。

采菱谁家女,

歌声起暮鸥。

乱云愁,满头风雨,

戴荷叶归去休。

撰稿:江合友 诵读赏析:江宁

【赏析】

此曲通过写景,将作者的秋思、暮感和乡愁以及怀念故国的感情隐寓其中。

《莲塘泛舟图》(局部)【北宋】王诜 绘

赵孟頫(公元1254年—1322年),字子昂,号松雪道人,吴兴(今浙江湖州)人。楷书四大家之一,书画兼擅,被称作“元人冠冕”。他有赵宋宗室身份,为宋太祖子秦王赵德芳之后。宋灭亡后,归乡闲居。元至元二十三年(公元1286年)被推荐给元世祖忽必烈,次年授兵部郎中。大德三年(公元1299年),被任命为集贤直学士行江浙等处儒学提举。晚年拜翰林学士承旨、荣禄大夫,知制诰、兼修国史,名声显赫,“官居一品,名满天下”。有《松雪斋文集》等传世,传世书迹代表作有《洛神赋》《道德经》等,画作有《重江叠嶂图》《秋郊饮马》等。其诗赋及文章,清邃高古,读来使人有飘然出世之感。

这首散曲小令《后庭花(清溪一叶舟)》表面上纯粹写景,似不着情语,而作者的秋思、暮感和愁绪,自然流露出归隐的意识,将他的乡愁以及怀念故国的感情隐寓其中。

开篇两句“清溪一叶舟,芙蓉两岸秋”,以对偶的方式展开,在构图上别具画家之眼,发挥了作者绘画的特长。一条清澈的溪流上荡漾着一叶轻舟,面和点的结合。两岸水浅处盛开着望不到边的荷花,色彩秾丽,但意境清幽宁静。最后一个“秋”字点出季节,此时的荷花应该是有凋残之意,荷叶也非纯然翠绿,而是有斑驳残破之感。从这里透出消息,隐然有南唐中主李璟《摊破浣溪沙》“菡萏香销翠叶残,西风愁起绿波间”的意思。而“芙蓉两岸”的景物,自然是江南,应该是湖州。接下来两句“采菱谁家女,歌声起暮鸥”,写黄昏时分,轻舟上坐着采菱的姑娘,吟唱着软媚的歌曲,声音清脆动听,惊起了准备栖息的白鸥。由静转到动,在宁静的江南水乡背景中将视线聚焦在极具动感的“采菱女”“暮鸥”上,何等自然,如此生动!作者不露声色地使用了“暮”字,扣合上文“秋”字,人生之秋,人生迟暮,漂泊而未能归乡、日暮想回家栖息而不得的怅惘,暗寓其间。最后三句“乱云愁,满头风雨,戴荷叶归去休”,情势陡然一变,从水乡的幽静中生出突如其来的变故,即忽然聚起“乱云”、随即而来的“风雨”,以及采菱女摘戴荷叶遮雨,划船归去,一系列的变化和一连串的动作,没有丝毫做作之处,是如此自然而然,又能一气呵成。如果仅仅是在情态的描摹上见功夫,则曲子还嫌单薄肤浅,更难得的是作者在其中寄寓了隐曲的思致,有丰富的言外之旨,所以耐人咀嚼。“愁”字承接上文的“秋”“暮”,采菱女难道会因为将要下雨而愁吗?密布的乱云,满头的风雨,在江南水乡应该司空见惯吧。但作者却远离故乡,为元朝做官,这些熟悉的风物他无比眷念,却难以归乡。因此“愁”对于采菱女不过是暂时的埋怨:“怎么又下雨了,耽误采菱的活计了!”但对于作者却是深婉的愁思,难以排遣,念念不忘。他是如此心驰神往,想要回到江南故乡,但现实是难以归去!结句“归去休”也暗含深意,对于采菱女而言,“归去”是如此自然而容易的事情。而对于作者来说,虽身居高位,却心中苦楚,身为前朝宗室却要在本朝做官的屈辱感如影随形,须臾难忘,能不能不顾一切挂冠归去?这么做会导致难以预料的政治风险,令他根本不敢想。采菱女自由自在地归去,他一个贵族,一个高官,一个才子,一个名人,却无法归隐故乡,只能暗自艳羡,黯然神伤,这是多么令人苦闷的事情啊!

这首小令篇幅非常短小,表层意境浑成,曲中有画,构图精美,描摹生动,已经令人向往。而深层意境以“秋”“暮”“愁”“归去”等字隐含意脉,既不干扰表层意境的书写,又能寄寓作者内心隐曲难言的心事,其言外之韵尤其耐人寻味,具有四两拨千斤之艺术功力,令人拍案叫绝。

撰稿:江合友,河北师范大学文学院教授、博士生导师,河北省首批青年拔尖人才。著有《明清词谱史》《宋代文学概要》等,出版自作诗词《白石簃词稿》《萸轩词存》,主编《清代词谱丛刊》。

诵读赏析:江宁,北京广播电视台新闻广播主任播音员。曾获北京新闻奖、北京好声音等奖项,参与北京广播电视台多项大型活动朗诵表演、纪录片解说及有声书录制。