中国国家画院书法篆刻所与北京市怀柔区教育委员会签订书法进校园合作项目

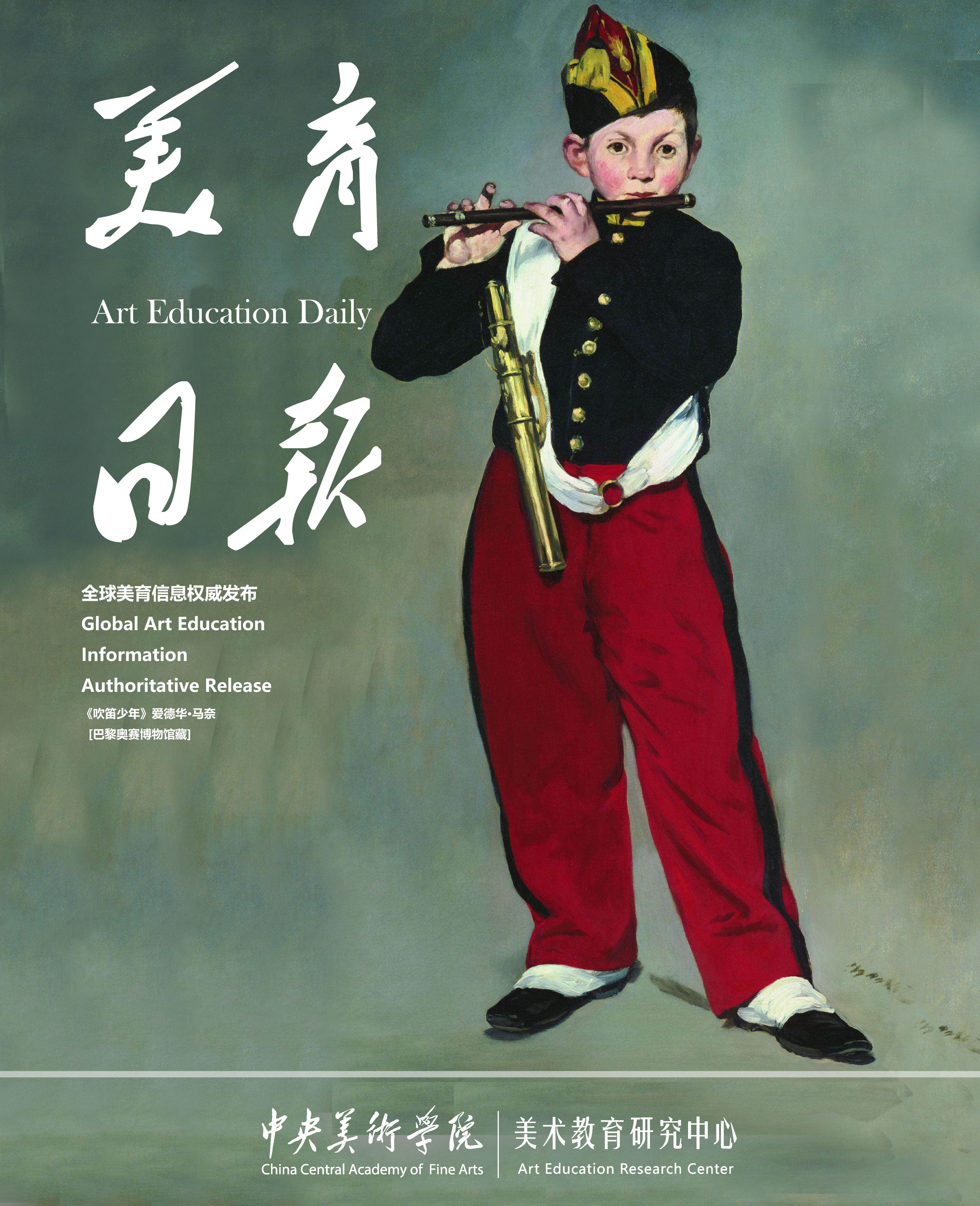

1.【中国国家画院书法篆刻所与北京市怀柔区教育委员会签订书法进校园合作项目】 9月4日上午,中国国家画院书法篆刻所与北京市怀柔区教育委员会在中国国家画院举行书法进校园项目签约仪式。据悉,中国国家画院书法篆刻所将组织艺术家适时选择性地对书法教育基地实施“中国国家画院艺术家艺术品套装进校园”活动,将中小学课本中的诗文以各种书体书写出来,并在校园展示。此活动将日积月累、润物无声,使师生能长期近距离接触书法艺术、感受书法之美、促进诗文学习,做到艺术与学习相得益彰。

书法进校园合作项目签约仪式合影(图片来源:中国国家画院)

2.【“成都·重庆当代水彩画作品邀请展”正式开幕】9月4日上午,由重庆文化和旅游发展委员会、成都市文化广电旅游局主办,成都画院·成都市美术馆、四川美协水彩画艺委会,重庆美协水彩画艺委会承办的“和光水色——成都·重庆当代水彩画作品邀请展”在成都市美术馆隆重开幕,此次展览展出了30位成都、重庆两地具有代表性的艺术家的60余件艺术精品。本次展览是在推动成渝地区双城经济圈建设时代背景下,发挥文艺先行作用、切实加强艺术交流合作的一次有力实践。成渝艺术持续联动将极大促进两地文化艺术的创造出新和互融共进,助推成渝艺术的繁荣和发展,创造双赢的文化未来。

“和光水色——成都·重庆当代水彩画作品邀请展”海报(图片来源:成都画院)

3.【2028洛杉矶夏季奥运会与残奥会会徽公布】美国当地时间9月1日,洛杉矶2028奥运会组委会(LA28)发布了2028洛杉矶奥运会与残奥会会徽,正式开启迈向2028年夏季奥运会与残奥会的新旅程。此次奥运会与残奥会会徽专为数字时代打造,反映了洛杉矶的精神,为使随后8年的历程保持新鲜感,醒目的字母L和数字28是会徽的基础,通过动态且不断变化的字母A来表达这所城市不同的故事。此系列一共26个全新的会徽,通过运动员、艺术家和倡言人共同的声音,来歌颂运动、艺术以及洛杉矶社区,展现洛杉矶所代表的无限可能,以及创造力、多元化、自我展现和兼容并蓄。

2028洛杉矶夏季奥运会与残奥会会徽(图片来源:央视新闻)

1.【戴维·罗塞尔、娜塔莉·迪达姆斯:感知喜剧教育和表演的情感强度】戴维·罗塞尔(David Rousell):澳大利亚皇家墨尔本理工大学高级讲师;娜塔莉·迪达姆斯(Natalie Diddams):英国曼彻斯特城市大学博士。文章通过面向英国曼彻斯特本科生表演学生举办的一系列单口相声讲习班来研究影响的循环,探讨喜剧教育和表演的情感维度。作者借鉴了苏珊·朗格的过程哲学和情感研究,使用新的经验方法将人种学数据与电皮活动(EDA)传感器的数据结合起来,构成了喜剧表演中流传的情感强度的复杂映射。作者将笑的情感力量概念化为一种直接击打身体的波浪式表达,重新构建了身体和社会环境之间的氛围关系。作者超越了对笑声作为刺激反应的函数的归纳式解释,组建了“田间欢闹”的概念,以通过喜剧学习过程和表演更好地解释情感的气氛环流。作者认为,喜剧事件的情感强度是具有社会传染性的,但在很大程度上是无意识的,它能够通过在带电的气氛中的跨个体流通来改善集体生活的新形式和新模式。

原文载于《戏剧教育研究》(Research in Drama Education),2020年第3期

皇家中央演讲与戏剧学院探索改编“Playtext”项目剧照(图片来源:皇家中央演讲与戏剧学院)

2.【张晴:展览中运用虚拟现实技术的互动表达与语言转化】张晴:中国艺术科技研究所副教授。进入21世纪,中国博物馆在展览展示中已开始运用虚拟现实技术与藏品进行互动表达与语言转化,使观众从“观看”传统艺术转化为“体验”传统艺术,这种藏品展示与观众体验相结合的参观方式已成为我国博物馆展览展示创新的趋势。基于博物馆中非物质文化遗产活态传承与现代社会文化语境及大众审美心理的相互结合,中国艺术科技研究所开发了VR皮影戏“田忌赛马”互动体验软件,该软件是皮影艺术与虚拟现实技术相结合所构建出的兼具体验性与交互性的皮影展示系统,既满足了观众的审美要求,又保留了皮影戏本身的特点。作者认为,科艺融合可以为濒危的皮影艺术传承与参与全球性话语书写与文化形态建构提供新路径,推动中国优秀传统艺术的发展。

原文载于《中国博物馆》,2020年第2期

VR皮影戏“田忌赛马”互动体验软件实景(图片来源:中国艺术科技研究所)

3. 【阚延龙:科技对敦煌壁画的解析与当代壁画的融创性探索】阚延龙:西北师范大学美术学院副教授。敦煌壁画由于年代久远,损毁严重,画面往往支离破碎、失去原貌,不能完整地呈现出其原有气势。多光谱影像技术是一种新型非接触无损检测技术,可以运用紫外诱发荧光图像探查有机染料分布位置及退化的原始绘画信息,通过红外反射光谱再现壁画中模糊图像及底层构造,能达到全面认识敦煌壁画艺术及其技法的目的。另外,多光谱技术为分析壁画颜料的组成及研究绘画技法提供了科学依据,使敦煌壁画颜料历经千百年自然演变,依然可以被真实还原。作者认为。通过跨学科合作,研究者可以发现尚未掌握的绘画形式及技法信息,扩展对敦煌壁画更深层次的认识,探索出一条科技与艺术相结合来研究敦煌壁画的新思路,为现代壁画创作的探索作出贡献。

原文载于《美术》,2020年第4期

敦煌文物研究所研究人员莫高窟第196窟临摹壁画(图片来源:敦煌研究院)

莫高窟第285窟壁画(图片来源:敦煌研究院)

【中西美术教育比较研修导师讲座——邵大箴教授】邵大箴:中国美术家协会理论委员会名誉主任、中央美术学院教授,博士生导师。邵先生以《中西美术的同和异》为题,为学员们带来了一堂颇具启发性的课程。邵先生在课程伊始提出,研究历史、正确认识历史是我们掌握艺术规律的唯一途径。他以中西美术发展史为切入点,系统深入地分析了中国写意美术与西方写实美术的同和异。邵先生认为,艺术具有恒定性和流动性,艺术的恒定性是对人性的表现,而流动性则是不同文化的融合,任何一门艺术如果墨守成规,都只会走向衰亡。中西艺术交流中的误解不可避免,但终究会互相刺激、交融、吸收、推动,彼此成就,共同进步。邵先生引领学员们重新审视了二十世纪中国的美术教育之路,强调谈艺术发展要从宇宙角度、人类发展的角度去看,要有包容的心态和开阔的眼光。此外,邵先生还认真详细地为学员们解疑答惑,对儿童美术教育等方面的问题给出了建设性的指导。

中国美术家协会理论委员会名誉主任、中央美术学院教授,博士生导师邵大箴(图片来源:中央美术学院美术教育研究中心)