遗存丰厚,精神闪耀,诗文成派,皖江文化的创新创造、开放包容、诗情画意、浪漫自由,正转化为当代熠熠生辉的文化风景——

勇当皖江文化“弄潮儿”

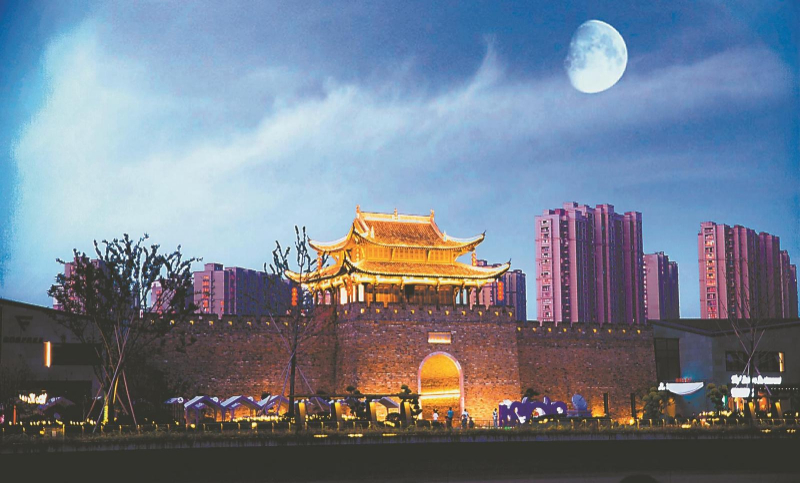

地处长江支流青弋江畔的芜湖古城,夜色下人潮涌动,热闹非凡。 本报通讯员 胡彩喜 胡欣宇 摄

11月2日,长江马鞍山市薛家洼段船舶往来穿梭,秋景如画。本报通讯员 张明伟 摄

在多元一体的中华文明中,长江文化和黄河文化是两支最具代表性和影响力的主体文化。在长江文化的庞大体系中,皖江文化是安徽这片土地上人文与地理、情感与地缘相交融的文化,既有拥抱大江大海的创新开放,又有凝聚皖山皖水的和合从容。

八百里长江横贯安徽,安庆是皖江流经的第一个城市,池州、铜陵、芜湖、马鞍山……串珠成链,兼容并蓄,错位联动,而其形成的皖江文化圈,又向南、北辐射至合肥、滁州、宣城等地,形成一个经济社会文化发展大系统。那些闪耀在长江边的人文历史之光,值得我们久久凝望。皖江文化的创新创造、开放包容、诗情画意、浪漫自由,正转化为当代熠熠生辉的文化风景。

文明之光

——皖江文化是荆楚吴越的“中坚桥梁”

长江、淮河,把安徽划分为淮河以北、江淮之间和皖南地区三大区域。如果试图从地貌的角度概括,那么淮河文化是平原文化,徽州文化是山文化,皖江文化是江文化。

人类文明的起源与发展,离不开大江大河。这条大江边,闪耀着让华夏儿女自豪的人类文明曙光。

游客从“凌家滩”高速道口驶下,驱车15分钟,就抵达了一座闪耀华夏远古文明火光的国家考古遗址公园。省内唯一一座建在大遗址上的博物馆正在施工,加速打造安徽新的公共文化地标。这座位于长江下游巢湖流域面积最大、保存最完整的新石器时代中心聚落遗址,成为中华五千多年文明的实证,将中国进入文明社会的年代再向前提早300年至500年。先民打磨出一个缤纷瑰丽的玉器世界,经过当代“文化+”“数字+”创新创造,正化作当代“皖江故事”里的中华文化价值符号和文化产品。

从人类发展史、人类文明史和文化史来说,皖江地区在全国极具特色。安徽省文物考古研究所所长叶润清介绍,从繁昌人字洞亚欧地区迄今最早的人类遗址到宣城水阳江流域旧石器地点群和巢湖柳家2号遗址,从和县龙潭洞晚期直立人到东至华龙洞古老型智人和巢湖银山早期智人化石,旧石器时代的多项重要考古发现和研究成果,实证了安徽是人类起源的重要地区之一。含山凌家滩、潜山薛家岗等新石器时代的一系列重要考古发现,则实证了安徽是中华文明的重要发祥地之一。

丰盈的母亲河长江,与黄河一道,将中华农耕文明推进到人类社会的极高水准。凌家滩大遗址,发现了5000多年前的碳化稻壳。沿江而行,问巴山蜀水、访荆楚之地、阅吴越故土,稻壳的遗迹均有存在。改造自然获得了丰富物质资料,为“共饮一江水”的先民繁衍生息和文化创造提供坚实支撑。伴随经济中心南移,依托发达的农业、工商业,通江达海、联通天下的大江两岸,发展出绚丽多姿的工艺瑰宝。玉器、丝绸、茶叶、瓷器、建筑、文房四宝等,充盈皖江文化宝库。

青铜的发现和使用,是人类文明进步的重要标志。天门镇木鱼山遗址、凤凰山金牛洞遗址等众多青铜器和采冶铜遗址,让铜都历史绵延三千余年。皖南一带的古铜矿遗址,和安徽境内出土的众多青铜器,丰富了我们对淮夷方国和吴、越、楚等文化的认识。“安徽制造”之光,自古照耀家国天下。水运便利的马鞍山后来利用长江断裂带的特殊馈赠——铁矿资源,成为驰名海内的冶金“江南一枝花”。

气象万千的长江文化聚集带,印证了中华文明的历史进程。安徽大学历史学院教授、博士生导师,安徽大学桐城派研究中心主任江小角认为,皖江地区起到上承荆楚、下连吴越的桥梁作用,拥有传承有序、开放包容、守正创新、山野质朴等共同特征。

文脉之始

——皖江区域极具个性的风貌成就“高峰之作”

山高水长,峰峦竞秀。农耕生产、商贸水运、文教工艺、多彩民俗,在大江边摇曳生姿,在时空中纵横交织,形成多层次、多维度的经济、社会文化复合体,涵养出人们丰富多彩的心灵世界、缤纷浪漫的文艺哲思。

“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还……”人们对李白在长江上游写的《早发白帝城》耳熟能详。但大家也同样熟悉:“天门中断楚江开,碧水东流至此回…… ”李白7次到访当涂,《望天门山》即创作于李白与当涂的第一次相遇。

陆游从镇江逆流而上,到达铜陵时,总结近十天的行程,“自离当涂,风日清美,波平如席,白云青幛,远相映带,终日如行图画”,到了宿松境内,陆游目睹了有“江中绝岛”之称的小孤山,“碧峰巉然孤起,上干云霄,已非它山可拟,愈近愈秀,冬夏晴雨,姿态万变,信造化之尤物也”,《入蜀记》中的这一片段入选中学语文教材,取名《游小孤山记》,广为人知。

当代的人们,看见峭拔温婉的皖山皖水,就能想起“孔雀东南飞”“陋室铭”“醉翁亭记”“游褒禅山记”等传世名篇;放眼皖江贯穿的文化地理版图,看到的是九华山、天柱山、天门山、敬亭山、秋浦河、桃花潭、杏花村等熟悉的地名。

“纵观中国文学艺术史,长江边直抒胸臆的名作名篇不胜枚举。”马鞍山市关工委副秘书长、地方文化专家吉太耘介绍。

流传千古的还有铿锵的戏曲声腔。池州傩戏是我国现存最古老、最完整的古戏曲之一,汇集了从夏商到近代的众多文化信息。“四大徽班”进京,为国粹京剧的产生打下基础。发源于皖鄂交界处的采茶调传至安庆市后与本地方言相结合,成就了当今蜚声海内外的艺术瑰宝黄梅戏。

明代中期以来,桐城学派大兴,主张文道合一,把唐宋八大家文章和程朱理学结合起来,时人有“天下文章尽归桐城”之说。江小角认为,与长江沿岸的其他文化相比,独占清代文坛盟主地位的桐城派,是我国文坛势力最大、影响最广、历时最久的文学流派,堪称展示中华优秀传统文化影响力、竞争力、自信力的典型地域标本。

故乡在合肥的包拯,立朝刚毅,清正为民,铁面无私,他的施政理念和高风亮节,成为中华民族精神的重要精华。包公的故事与形象,在艺术化、典型化的加工中代代增辉,长久驻留于人们的精神家园,成为一笔值得当代人大力挖掘利用的丰厚文化遗产。

遗存丰厚、精神闪光、诗文成派。而今,文旅融合,共建共享,优化供给,全力守住和阐释皖江的文化“个性”,让人们在八百里皖江边游目骋怀,思接古今,领略自然之美,感悟文化之美,陶冶心灵之美。

时代之潮

——皖江地区文化资源融入“现代场景”

长江奔流向大海,“弄潮儿”尽显风采。

近代开埠通商往往是沿长江而上。沿江而成的工商布局利用长江工业用水和物资运输之便,造就许多工商业重镇,形成举足轻重的长江经济带。

位于长江边的安庆是中国较早接受近代文明的城市之一。安徽省的第一座发电厂、第一座自来水厂、第一家电报局、第一部电话、第一条官办公路、第一个飞机场、第一个现代图书馆、第一所大学、第一张报纸……均诞生于此。

近现代以来,以芜湖为中心的“皖江文化圈”迅速拓展,陈独秀在安庆举办藏书楼演说,创办《安徽俗话报》。芜湖开埠通商,工商业发达,文人聚集,文化兴盛,芜湖城里也拥有了众多以“皖江”为名的建筑、活动等。

奔涌的长江也吹响为着民族独立、人民幸福的斗争号角。渡江第一船纪念馆,坐落在芜湖长江之滨,以“渡江第一船”“中国船舶简史”“红色村”三个主题,激励后人长风破浪、勇敢向前。位于巢湖之滨的渡江战役纪念馆,以翔实的史料展陈,“打捞”百万雄师过大江的红色记忆,不仅成为合肥市的新地标,也是安徽省红色旅游的新典范。

皖江文化蕴含着博大精深、不断演进的中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,最好的保护是让文化走进人们的日常生活、浸润人们的精神世界。

马鞍山薛家洼等地焕然一新,再现天蓝岸绿、临水亲水的千古生态文明;芜湖古城使出“绣花”功夫,打造融合多种业态的新“城市会客厅”;研学游引导年轻人,从金牛洞古采矿遗址逛到铜官山·1978文创园,沉浸触碰“青铜之魂”……大量文物、遗迹、遗址、历史景观正随着皖江城市的发展一帧帧地“活”起来,为当代安徽人的美好生活,提供文化、游憩、审美以及教育等价值体验。

“皖江地区文化资源保护与利用,要全方位推动文献整理、文物保护、文化实践、文旅产业等建设的顶层设计,并为规划实施提供可靠的组织保障。”江小角说。吉太耘则总结认为,要以皖江文化的精神,弘扬现代文化的正气;以皖江文化的经典,提升现代文化的繁荣;以皖江文化的特色,推进现代文化的创新。(记者 晋文婧 吴晓征)