龙是中华民族的图腾和象征。龙袍的出现,与中国龙文化密切相关,是龙文化辐射到服饰上的一种艺术表现。唐代开始,龙纹成为皇帝袍服上的主要纹样。清代,“龙袍”专指皇帝、皇太后、皇后、皇贵妃的吉服袍,被正式载入清代宫廷服饰制度。

蓝色缂丝三蓝云蝠龙纹男单龙袍

故宫博物院藏

这件衣服定名为“蓝色缂丝三蓝云蝠龙纹男单龙袍”,制成于乾隆年间,通体由深浅不一的蓝色丝线织成,形成晕染效果,纹饰繁复,质地单薄,应是乾隆皇帝在夏天穿用的吉服袍。

不过,这件袍服或许并不符合大多数人心中对“龙袍”的“刻板印象”。不止如此,翻看乾隆时期修订的《大清会典》和《皇朝礼器图式》,它似乎也不符合标准!

《皇朝礼器图式》载,皇帝龙袍应当:“色用明黄,领袖俱石青,片金缘,绣文金龙九,列十二章,间以五色云,领前后正龙各一,左右及交襟处行龙各一,袖端正龙各一,下幅八宝立水,裾四开,棉袷纱裘惟其时。” 最明显的“不符合”,便在于服色。记载中称皇帝龙袍应用专属的明黄色,但这件龙袍通体蓝色。

事实上,皇帝除了规定中的明黄色龙袍,也可穿用自己喜欢的颜色。以现存实物来说,乾隆皇帝的龙袍就有蓝、黄、酱、香等颜色。清代皇室尤为喜爱蓝色,入关前便以“毛青布”这类深青色布料做衣,入关后虽承袭明黄色,但青、蓝色依然在服饰中占据重要地位。这点从宫廷染料消耗中也能看出,每年用于染蓝的靛青远比其他染料消耗得多。

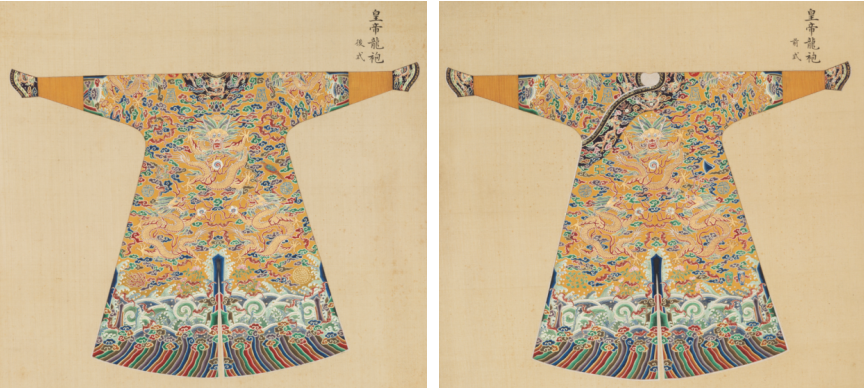

《皇朝礼器图》中所绘皇帝龙袍

除去服色,这件龙袍在款式、纹样方面是否符合标准呢?我们可以对照《皇朝礼器图》中的图例来观察:款式上,这件龙袍的领子、袖口、衣襟、下摆基本与典制相符;纹样上,有龙纹、十二章、彩云、蝙蝠、海水江崖纹等,也基本与典制相符。

不过,按照规定衣服上应有九条大龙,但从照片上看似乎只能看到八条:正面三条、背面三条、肩上两条。那么,第九条龙在哪里呢?掀开衣襟,我们才能找到它。这样的设计其实也暗合“九五之数”,即实际共九条龙,可单从正面或背面看去时,只见五条龙。

掀开衣襟后,便可发现“隐藏”的第九条大龙。

原本正面左侧的大龙,“跑”到了右侧。

明黄色缎绣彩云蝠寿字金龙纹男夹龙袍

明黄色缎绣彩云蝠寿字金龙纹男夹龙袍

清乾隆

对比来看这件龙袍,掀开衣襟后

露出的是浅湖色内衬

“一寸缂丝一寸金”,据载乾隆时制作一件缂丝龙袍耗时390个工日。其工艺极为繁复、费时费力。这件纯蓝色龙袍便是用这样高超的技艺制作而成。

掀开龙袍衣襟,清代缂丝工艺的精湛尽显其上。清代善用“三蓝缂法”,即用深蓝、品蓝、月白三种蓝色系丝线缂织花纹图案,且实现了双面缂(透缂)的突破。即正反两面纹样平整、精细一致,只是左右方向相反。所以掀开衣襟后,原正面左侧的大龙就“跑”到了右侧,和隐藏起来的第九条龙刚好凑成一对。

这件蓝色“龙袍”不一般。它不仅是清代缂丝精湛技艺的体现,亦将带领我们回溯数百年前的历史。看见它,你会想到什么?是经纬之间,古代劳动人民的匠心与技艺?还是青蓝月白中,乾隆盛世的靛蓝苍穹与昌荣呢?(撰文:杨婉丽)