元曲是元代文学的代表形式之一,是继诗经、楚辞、汉赋、唐诗、宋词之后,我国文苑里的又一颗熠熠生辉的明珠。元曲语言通俗优美、题材广泛、风格独特,反映了当时社会风貌和人民生活。

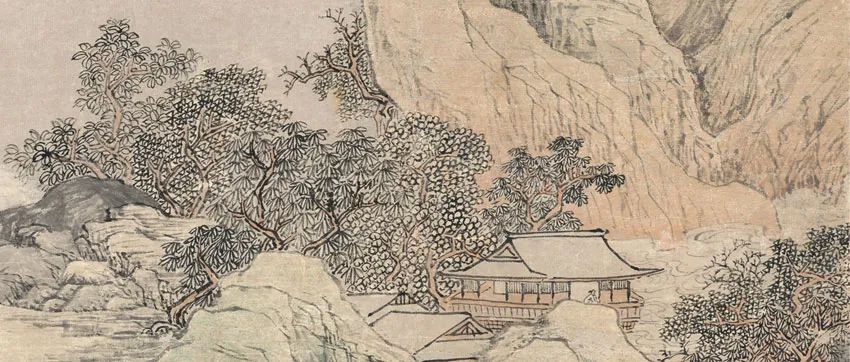

《诗意图》(局部)【明】唐寅 绘

沉醉东风·渔夫

【元】白朴

黄芦岸白蘋渡口,

绿杨堤红蓼滩头。

虽无刎颈交,

却有忘机友。

点秋江白鹭沙鸥,

傲杀人间万户侯,

不识字烟波钓叟。

撰稿:崔振鹏 诵读赏析:雅坤

【赏析】

此曲描摹了一位渔夫,他仰观天地风云变化,引渡形形色色的行人,潇洒、灵动、深邃。

《诗意图》(局部)【明】唐寅 绘

白朴(公元1226年—1306年以后),字仁甫,又字太素,号兰谷先生。他生于金末,自幼饱受兵燹离乱,在父执元好问的爱护下,才得以保全性命,并逐渐展露出文学才情。与诸多古代文人不同,白朴一生都未曾出仕做官,时代的动荡塑造了他放浪形骸的个人性格,也影响了他放旷沉郁的文学风格。他工于杂剧,与关汉卿、马致远、郑光祖合称“元曲四大家”,同时又长于词曲,在当时与后世都享有盛誉。

这首曲的主角是“渔夫”,他漂泊在烟波之上、江湖之中,与作者的生平行止有着诸多的相通之处。在中国文学传统中,渔夫的形象源远流长,对其描绘上可以追溯至《楚辞》《庄子》,下可以沿及唐宋之后的诗词歌赋。在这些作品中,渔夫不仅是劳动者,更是智者。《论语》中说“智者乐水”,《孟子》中说“观水有术”,这都意味着在先民那里,水中蕴含着无限的可能,也充满未知和神秘。渔夫一生游息于水上,仰观天地风云的变化,引渡形形色色的行人,相比于扎根土地的人们来说,渔夫显得更潇洒、灵动、深邃。

白朴的这首曲就描摹了这样一位渔夫。曲的前两句以植物与地理营造了色彩斑斓的环境。其植物是“黄芦”“白蘋”“绿杨”“红蓼”,四种缤纷的花草树木让画面明亮起来,充满生机;其地理则是堤岸、渡口、滩头,皆是水与陆的分野,也暗示着稳固的大陆至此不复存在。就是在此处,有一位脱离了世俗的渔夫。他不仅远离了庙堂,甚至还远离了市井,这从他的“朋友圈”便可窥一斑。古人将可以同生死、共患难的朋友称作“刎颈之交”,这对于江湖中人尤其重要。但这位渔夫却没有那样死生相托的朋友,曲中说“虽无刎颈交,却有忘机友”,他的朋友是忘记机巧之心的,更准确地说,不是“忘记”了机巧,而是从来就没有过这种心机——他们是回翔于秋江之上的沙鸥白鹭,与渔夫一样以捕鱼为生,却互不依赖,随意来去,共生于这片苍茫寥廓的山水之间。

由此看来,渔夫是自适且自足的,他不求于人,也不滞于物,享有最大限度的自由。作者不吝于对这种生活状态的赞美,在这首曲的最后,他说“傲杀人间万户侯,不识字烟波钓叟”。几乎一无所有的渔夫,却能够傲视享有人间一切富贵荣华的万户侯,这看似违背常理,但作者坚信这一点,其寄托的是作者自己的人生态度。白朴长年寄情山水、蔑视功名,尽管他并非“不识字”的“烟波钓叟”,却同样希冀保存自我的精神自由。由此,“识字”的白朴与他笔下那“不识字”的渔夫没有什么根本的区别,他们都在历史的烟波中独行,并珍视这段傲然独立的旅程,为后人留下无尽的启迪与遐想。

撰稿:崔振鹏,北京师范大学文学博士,哲学学院博士后。曾在《中国文学研究》《古代文学理论研究》等刊物发表学术论文多篇,主要研究领域为中国古典文学与文化。

诵读赏析:雅坤,中央广播电视总台播音员、主持人,播音指导,中国广播电视学会主持人节目研究委员会副会长,享受政府特殊津贴。70年·70人杰出演播艺术家。