【《中国2098》系列完整版正式对外发布】近日,由中央美术学院毕业生范文南独立创作的《中国2098》系列完整版正式对外发布。

【《中国2098》系列完整版正式对外发布】近日,由中央美术学院毕业生范文南独立创作的《中国2098》系列完整版正式对外发布。

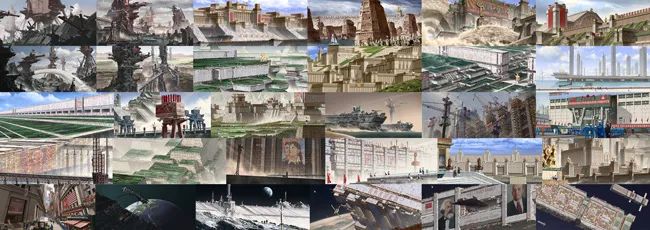

《中国2098》系列完整版由30幅被称作“大基建朋克”的中国科幻画组成,是作者范文南从2020年至2022年3月期间独立完成、为广大观众展示“中国2098”的宏大宇宙的大型系列作品。

尽管该系列作品主要聚焦于2098年,但作者还是用了大量的笔墨完善了前几十年的历史。比如:中国在21世纪30年代挫败了帝国主义的军事入侵,突破封锁实现了伟大复兴;在40年代成功研发商用核聚变技术;在50年代开始建设木星基地等等。可就在全世界人民认为“享福”的好时代已经来临时,全球海平面的突然暴涨却再一次地引发了特大洪水灾害。

该系列作品没有一般科幻作品中常见的飞车、机器人等组成元素,其中的中国也没有略显刻板的飞檐斗拱、霓虹招牌等元素,恰恰相反,它们是由沾灰绿布、脚手架,气势磅礴的混凝土结构,以及各种标语、口号等不同元素共同构成的。

此外,该系列作品的电影化也已逐渐进入正轨。据《中国2098》版权运营方——民天影业(北京)有限公司创始人张兴坤先生透露,该公司计划用5年左右的时间,携手更多的合作伙伴,将这个IP拍成一部超级科幻电影;计划用科技与影像的视听盛宴,向世界讲述全球危机下的中国方案,以及东方独有的浪漫和共产主义的星辰大海。

《中国2098》系列完整版(图源:观察者网)

【李庄文化抗战博物馆正式开馆】2022年4月26日上午,位于四川省宜宾市翠屏区李庄古镇的李庄文化抗战博物馆正式开馆。

位于长江南岸的宜宾翠屏区李庄镇素有“万里长江第一古镇”之称,是抗战时期四大文化抗战中心之一。此次开馆的李庄文化抗战博物馆正是李庄家国情怀、文化抗战的历史缩影。博物馆建筑面积10160平方米,展出实物档案474件,以“文化脊梁·中国李庄”为主题,从“一个播撒红色火种的千年古镇”“一群耕耘中华文化的大师学者”和“一方胸怀家国大义的黎民百姓”三个维度,分为序厅、崇文包容·大义李庄、风雨共济·文化抗战、薪火永续·共谱华章、尾厅五个部分,对1940年—1946年期间的文化抗战历史做一个总的回顾。相关文史资料、文化物品无不彰显出李庄在延续中国文脉方面所做出的巨大贡献。

李庄文化抗战博物馆(图源:红星新闻)

【青岛市海尔世界家电博物馆推出国内首部博物馆音乐剧】近日,山东省青岛市海尔世界家电博物馆推出了国内首部博物馆音乐剧《时光里的我们》。该剧以一对年轻人的情感为线,通过实景沉浸式演出,展示了从20世纪60年代到21世纪20年代生活的变迁,在时代的脉搏中,从家电的维度映射生活的巨变,细腻复刻了跨越几十年的动人爱情故事。

《时光里的我们》故事设定在未来世界一个名为“云脑科技实验博物馆”的场景中,以一台“回忆机器”再现了男女主人公从年少初见、分离、重逢到共度一生的历程。

据海尔世界家电博物馆负责人钟浩介绍,该音乐剧以家电博物馆不同年代的场馆为背景,虚拟故事与真实场景相结合,让观众沉浸式观看音乐剧的同时,还“参演”其中。比如,在男女主角订婚时,观众可以成为订婚仪式的现场嘉宾,参与撒花祝福;在男女主角遛弯的场景里,观众可以充当邻居与其进行对话等表演。

此外,青岛市崂山区文旅局副局长孙晓雯也表示,《时光里的我们》这部博物馆音乐剧是文旅企业对多元化艺术形式的一次探索,它在丰富消费者体验感和参与感的同时,也为现代都市文化繁荣注入了更新鲜的元素,奏响了城市与艺术融合的新序曲。

《时光里的我们》演出时间表(图源:文化青岛QD)

【中国革命文物协同创新研究中心在山东省成立】2022年5月5日,山东大学与中国甲午战争博物院通过“云上签约”形式签署了《山东大学、中国甲午战争博物院合作框架协议》。双方将在加强校馆协同融合、开展文物研究阐释与保护、优化拓展陈列展览等方面开展深度合作。

山东大学常务副校长王琪珑表示,山东大学考古与历史学科在义和团运动、抗日战争史、水下考古与文物保护、革命文献保管与收藏等领域有着雄厚师资力量。他在仪式上谈到,“此次与中国甲午战争博物院全面合作,将进一步拓展双方合作领域,打造具有创新性、示范性、引领性的革命文物保护利用高端智库和革命文化学术交流重要平台”。

山东省文化和旅游厅副厅长、省文物局副局长王廷琦出席了此次仪式并表示,山东大学与中国甲午战争博物院应通过此次合作,进一步深化拓展革命文物教育功能,搭建馆校深度融合平台,充分发挥各自平台和优势,率先打造中国革命文物协同创新研究中心;聚焦革命文物科学保护、内涵阐释与价值挖掘,深化拓展融合发展的广度深度,成为引领馆校融合发展的示范高地,并建立合作推进机制,实现合作的具体化,为推动山东省深层次馆校融合发展做出更大贡献。

线上会议现场(图源:扬子晚报网)

【欧洲文化遗产界就铅材料使用展开咨询】欧洲化学品管理局(European Chemicals Agency, ECHA)正在就是否将铅纳入其许可清单开展公共咨询。铅一旦纳入欧洲化学品管理局许可清单,可能会对文化遗产界产生负面影响,因为使用铅或操作含铅器物可能正常化,进入欧洲许可流程。欧洲博物馆组织网络(NEMO)鼓励文博界人士在5月2日截止前参与此次咨询,确保博物馆的声音被听到。铅材料一旦纳入该清单,藏有含铅器物的博物馆和遗产机构及管理这些器物的工作人员将面临严重后果。有关器物包括彩色玻璃花窗、管风琴管、古罗马铅质水管、中世纪早期铅质棺椁、由含铅白镴制成的中世纪朝圣徽章、玩具、盘子、杯子、烛台、渔网配重、工业生产剩余材料、防辐射的医用或军用器材、陶瓷的含铅釉、含铅玻璃、绘画中的铅白、钱币、奖章和砝码、铅字或其他印刷器件。

© Staatliche Museen zu Berlin Gemaeldegalerie, Image: D. von Becker

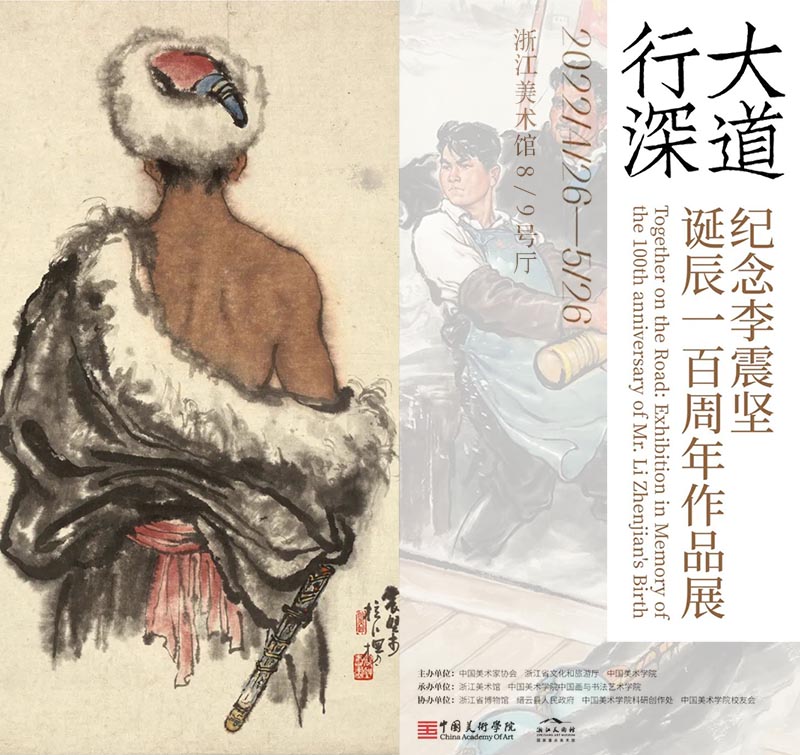

【中国】浙江美术馆:2022年4月26日,由中国美术家协会、浙江省文化和旅游厅、中国美术学院主办,浙江美术馆、中国美术学院中国画与书法艺术学院承办,浙江省博物馆、中国美术学院科研创新处等单位联合协办的“大道行深——纪念李震坚诞辰一百周年作品展”在浙江美术馆8号厅、9号厅隆重开幕。

【中国】浙江美术馆:2022年4月26日,由中国美术家协会、浙江省文化和旅游厅、中国美术学院主办,浙江美术馆、中国美术学院中国画与书法艺术学院承办,浙江省博物馆、中国美术学院科研创新处等单位联合协办的“大道行深——纪念李震坚诞辰一百周年作品展”在浙江美术馆8号厅、9号厅隆重开幕。

本次展览共分“浙派人物开山祖”“传神妙笔绘巨作”“生活蒙养筑根基”三大版块,展出作品100余件,汇集了中国美术学院、浙江美术馆、浙江省博物馆、缙云李震坚艺术馆等单位的藏品。尤其值得关注的是,中国美术学院校藏的李震坚创作的《井冈山的斗争》《在风浪里成长》《凤凰山下十姑娘》《细流汇江海》《驯马图》等十余件作品是首次公开亮相。

“浙派人物开山祖”版块,集中展示李震坚先生早年从家乡缙云到国立艺专学习时期的传统中国画作品;其中首次面世的1948年册页18张《石法》谱图展现了他扎实的笔墨功底,1955年《问路》代表了浙派人物画语言探索的初步成果。

“传神妙笔绘巨作”版块,集中呈现李震坚先生的水墨人物画代表作。《妈妈的新课题》(1960)《井冈山的斗争》(1960)《在风浪里成长》(1972)等大型创作将时代风神与民族性格相结合,代表了浙派人物画高峰时期的成就;《维吾尔族老人》《拉卜楞青年》(1962)等展现了人物造型与笔墨融合的精度;1980年代的水墨人体画系列展示了李震坚先生晚年艺术探索、攻坚克难的成就。

“生活蒙养筑根基”版块,集中展示李震坚先生的速写作品。海量的速写不光见证了李震坚先生踏遍大江南北的足迹,更有力地述说着热爱生活、扎根生活、贴近群众才是艺术创作的源头活水。

本次展出的中国美术学院校藏作品清晰且多维地展现了李震坚不断锤炼、反复斟酌的创作过程,是他精益求精、永不放弃的精神体现。此外,本次展览还展出了数件李震坚早年的花鸟画作品,并结合其西画素描习作,来探讨浙派人物画造型与笔墨的根脉。

此次展览还有一大亮点,就是对20余位和李震坚有关的中国美术学院老校友的深度采访,以视频的形式在展览中呈现,在保存口述史料的同时,从更多维度上展现李震坚先生其人、其事、其艺。

此次展览将一直持续至2022年5月28日,并将于2022年下半年前往丽水市美术馆进行巡展。

展览海报(图源:中国书画网)

【中国】全山石艺术中心展览馆(新馆):2022年4月23日下午,由中国美术学院绘画艺术学院主办,全山石艺术中心承办,封治国策展的“‘两岸青山’——中国美术学院绘画艺术学院油画系、版画系下乡作品展”在全山石艺术中心顺利开幕。

本次展览共展出油画系、版画系本科及研究生作品500余幅,主要呈现绘画艺术学院师生2021年分赴浙江省雁荡山、江西南丰县写生的基本面貌,较为全面地体现了中国美术学院下乡实践课程的教学路径与教学理念。

此次展览将持续至2022年5月22日。

展览海报(图源:艺术学人)

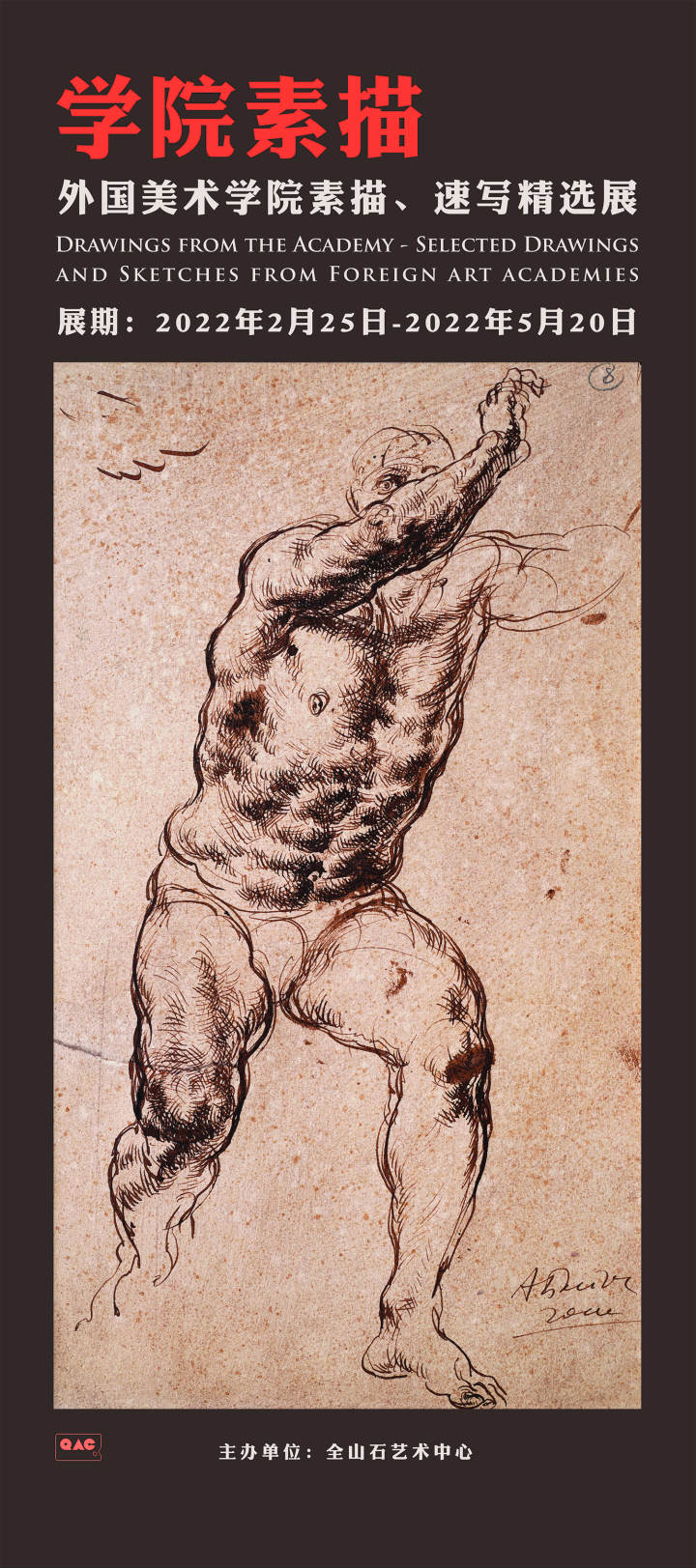

【中国】全山石艺术中心美术馆(老馆):近日,由全山石艺术中心主办的“学院素描——外国美术学院素描、速写精选展”继续在全山石艺术中心美术馆(老馆)对外展出。

此次展览展出了十九世纪以来部分外国美术学院的素描作品,其中大部分是外国艺术家在学院教学中的课堂习作,也有中国留学生在国外美术学院学习时完成的作业供观众研究、参考。

学院的宗旨决定了改革的局限性,因此在西方对学院或学院派在概念的认知上带有贬义。但学院的美术教育体系经过历史的检验,形成了科学、成熟的训练传统。其中,素描是美术学院最基础的教学课程之一,在整个学院的艺术教学中具有举足轻重的地位。

此次展览的最后一个展厅展示了上世纪五十年代全山石在俄罗斯列宾美术学院留学时1—5年级的素描作业,包括低年级的解剖、透视训练,到石膏头像、真人头像训练,直至高年级的单人体、双人体素描,以及部分速写作品。

此次展览将一直持续至2022年5月20日。

展览海报(图源:腾讯网)

【中国】石家庄观山艺术馆:2022年4月23日上午,由河北师范大学美术与设计学院、井陉县委宣传部联合主办,井陉县文联协办,观山艺术馆承办的“散淡江湖—2022南北水墨邀请展”在石家庄观山艺术馆顺利开幕。

本次展览以兼容宽济,风格各异的选题入手,以交流,闻道,提升为学术探讨的方向,邀请了朱兴华、白云浩、贾庄、李俊邑、王立明、樊明龙、霍正斌、卢阳、李言、张长韶、任重志等11位艺术家,他们用各具魅力和个性的艺术语言,将山水、花鸟、人物等中国画传统题材,通过不同的绘画技法和水墨韵致展现出新的精神和风采,取法不失宋元的意境和逸兴,也有新时代的人文哲思与水墨探索,将南北方不同地域的画家群体在当代国画的创作水平和发展方向,进行了精彩荟萃的展现及演绎。

本次展览免费向公众开放,并将持续展至2022年6月15日。

展览现场(图源:潇湘晨报)

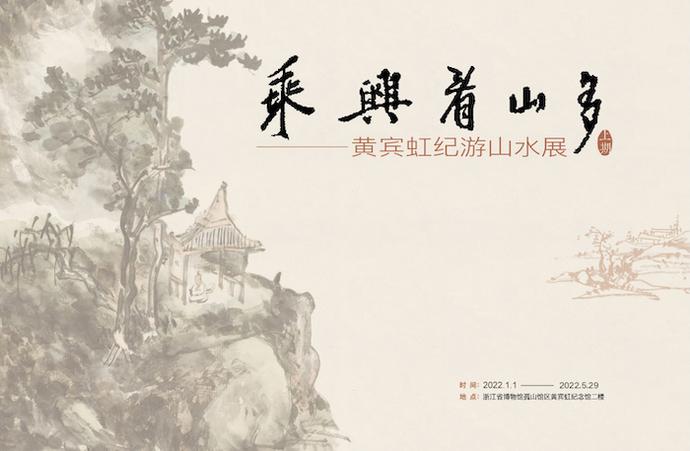

【中国】浙江省博物馆孤山馆区:近期,由浙江省博物馆主办的“乘兴看山多——黄宾虹纪游山水展(上期)”继续在浙江省博物馆孤山馆区黄宾虹艺术馆二楼对外展出。

此次展览从该馆馆藏的数量可观的黄宾虹作品与画稿中遴选纪游山水题材作品43件(组),以宾老的四类山水典型为线索,分为“新安山水”“浙东山水”“蜀江山水”“粤西山水”四个单元,以宾老家乡新安起首,跟随画家之眼,游新安、浙东、蜀江、粤西。

此次展览将一直持续至2022年5月29日。

展览海报(图源:网易网)

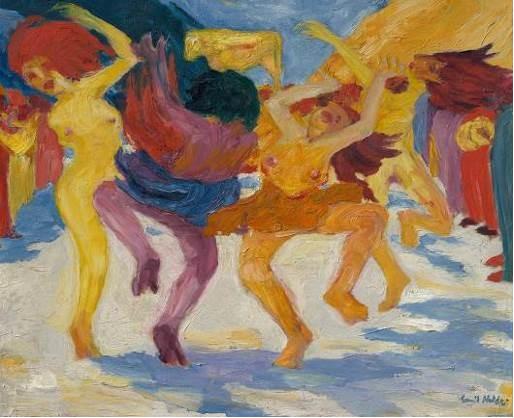

【德国|慕尼黑现代艺术陈列馆】德国慕尼黑现代艺术陈列馆(Pinakothek der Moderne)自2022年3月31日至2023年2月28日举办展览“埃米尔·诺尔德:我的绘画之道……”(EMIL NOLDE. MEINE ART ZU MALEN …)。著名表现主义艺术家埃米尔·诺尔德曾说:“我的绘画之道就是弃绝一切人为……”。此次展览向观众展现,他的理念如何从绘画技法的角度去理解。诺尔德有意使用各种材料和技法,他作品的效果也由此而来。例如他以细腻的手法运用颜色鲜艳的第一层上色,又如他经常以纯粹、绚烂的方式运用明亮的颜料。此次的展品呈现了他从草图到笔触的创作过程全貌,以及他介于计算和运气之间的独特创作手法。近期的修复和研究成果与原作进行对话。来自他工作室的器具展现出他对材料品质的追求,以及他对颜料的纯熟掌握。

埃米尔·诺尔德(EMIL NOLDE)/《围绕金牛犊的舞蹈》(Tanz um das Goldene Kalb)/1910年/Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Munich, © Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde/Photo: Sibylle Forster, Bayerische Staatsgemäldesammlungen

【“从戏剧表演到图像再现——汉画像的跨媒介叙事研究”讲座正式开讲】2022年4月15日晚,由南京艺术学院人文学院主办的“艺术史论学术讲座”之“从戏剧表演到图像再现——汉画像的跨媒介叙事研究”在线上隆重开讲,此次讲座的主讲人是东南大学艺术学院院长龙迪勇教授。

【“从戏剧表演到图像再现——汉画像的跨媒介叙事研究”讲座正式开讲】2022年4月15日晚,由南京艺术学院人文学院主办的“艺术史论学术讲座”之“从戏剧表演到图像再现——汉画像的跨媒介叙事研究”在线上隆重开讲,此次讲座的主讲人是东南大学艺术学院院长龙迪勇教授。

该讲座谈到,图像叙事一般不直接模仿生活中的事件,而是对其他媒介已经叙述过的故事的再模仿。汉画像叙事本质上是一种图像跨出自身的媒介特性而去模仿他种媒介(表演)所叙述故事的跨媒介叙事。汉代的戏剧(百戏)一般选取“故事的最高潮场面”,将故事中具有“最佳视觉效果”的场景当作一种“活动的画面”在舞台上演出。汉代戏剧与汉画像之间的“物理联系”为汉画再现汉戏提供了内在的、结构上的证据。这种结构性的“内证”,加上面具、戏服和舞台道具等图像化的“外证”,可以充分证明汉画像叙事确实再现或模仿了当时盛行的戏剧表演故事。

主讲人:龙迪勇(图源:设计学理论)

【“中国石窟寺考古”系列学术讲座第二讲“考古类型学方法在石窟寺研究中的应用——以佛像着衣为例”正式开讲】2022年4月16日下午,由中国考古学会、中国社会科学院考古研究所主办,中国社会科学院考古研究所科研处、边疆考古研究中心、石窟寺考古研究室、中国考古学会宗教考古专业委员会、中国考古网联合承办,龙门石窟研究院、云冈研究院协办的“中国石窟寺考古”系列学术讲座第二讲“考古类型学方法在石窟寺研究中的应用——以佛像着衣为例”在线上隆重开讲,此次讲座的主讲人是北京联合大学应用文理学院教授陈悦新,主持人是中国社会科学院考古研究所研究员丛德新。

该讲座谈到,中国的石窟寺艺术中保存着最为丰富的佛教造像,其中的佛像着衣内容既系统又完整,对数量庞大的佛衣和僧衣资料进行整理和分析,探索它们外部形态的演化规律,运用考古类型学方法是最为行之有效的手段。佛衣和僧衣的文献资料和实物资料较为完备,佛经中对印度佛衣与僧衣有明确规定,说明了它们的缘由、制作、名称、形状、大小、披覆等内容;唐宋汉籍文献中对佛衣与僧衣在汉地的变化也提供了线索。在厘清佛像着衣概念的基础上,以佛衣的披覆层次和披覆形式这两个特征为要项,采用考古类型学方法,大量存世的印度和汉地佛教造像的佛衣被划分为八种类型。这八种类型反映了佛像着衣的演变脉络,展示了当时佛教文化传播与社会历史发展的概貌。

【广州美术学院举办“曲高和众:大学博物馆的学术研究与策展”讲座】2022 年4月20日晚,由广州美术学院研究生学院、新美术馆学研究中心和广州美术学院美术馆共同主办的“新美术馆学”系列讲座之“曲高和众:大学博物馆的学术研究与策展”在线上隆重开讲,本次讲座的主讲人是中国美术批评家年会副秘书长葛秀支。

此次讲座的内容围绕大学博物馆策展的独特定位与清华大学艺术博物馆的学术选择展开,针对大学艺术设计群体对展览跨学科的介入与思考具有一定的启发性。

【新书出版:《读图观史:考古发现与汉唐视觉文化研究》】近期,由中央美术学院人文学院教授、中国考古学会理事贺西林撰写的《读图观史:考古发现与汉唐视觉文化研究》一书已由北京大学出版社正式对外出版。

【新书出版:《读图观史:考古发现与汉唐视觉文化研究》】近期,由中央美术学院人文学院教授、中国考古学会理事贺西林撰写的《读图观史:考古发现与汉唐视觉文化研究》一书已由北京大学出版社正式对外出版。

本书收录了作者历年来发表的十篇有关汉唐视觉文化研究的论文,并对其做了补充修订,依据主题和内容分为三编:即图像表征与思想意涵、图像考辨与知识检讨、图像传承与文化交融。作者旨在透过可视的图像和固态的物质遗存,揭示其内在逻辑理路和创造动机,进而实现重构历史体验的目标。本书集中展现了作者多年来就汉唐视觉文化相关问题的思考和心得,所收录论文深化了多项研究议题,拓展了美术史研究的视域和格局,也为思想史、社会史、政治史、文化史提供了学术支持。

《读图观史:考古发现与汉唐视觉文化研究》(图源:艺术史与考古)

【新书出版:《夜宴——浮华背后的五代十国》(增订本)】近期,由中国唐史学会会长,陕西师范大学历史文化学院教授杜文玉撰著,陕西师范大学出版社出版的《夜宴——浮华背后的五代十国》(增订本)一书已正式对外面世。

本书以中国五代十国南唐画家顾闳中所绘的《韩熙载夜宴图》为背景,以南唐名臣韩熙载一生的宦海生涯、身世沉浮为主线,向世人展示了五代十国时期那段战争频仍却又波澜不惊的历史。书稿先从《韩熙载夜宴图》引出时代背景及主题,再从五代十国的政权更迭、韩熙载的宦海沉浮、南唐的历代君主、五代十国的文人心态等内容展开精辟论述,客观真实地还原了五代十国的历史进程及生活百态。本书视野开阔,文图并茂,语言简洁明快、通俗易懂,是当世书写五代十国史为数不多的大众普及性典范之作。

《夜宴——浮华背后的五代十国》(增订本)(图源:唐潮杂志)

刻划纹麋鹿角

大家好,今天我为大家介绍的是南通博物苑江海古韵展厅中的一件文物——刻划纹麋鹿角。麋鹿起源于距今200多万年前,从春秋战国时期到清朝,古人对麋鹿的记述不绝于书。我们眼前的这件文物于1979年出土于海安市青墩遗址。最大高度135毫米,角主干自节部向上55毫米至70毫米处锯折断,角质石化程度不大,表面有剥裂现象,角面较光滑,仔细观察发现角面内侧有两排刻划纹,左排四组,右排两组。经研究发现这些刻纹表现的是青墩古人的意识形态,这很有可能是最早的易卦起源符号。

总策划:孙巍、李万万、陈立群

项目管理:高振华、刘诗婷、马琳

新闻编辑:倪悦洋、胡甜甜、杨凌、毛文宇

创意总监:蒋杰、包佩佩、谭培培