念念不忘,必有回响。4月20日晚,由浙江省作家协会为学术指导单位,中共舟山市定海区委、舟山市定海区人民政府、舟山市文联主办,定海区委宣传部等单位承办的第五届三毛散文奖在三毛故乡定海颁奖。第五届“三毛散文奖”主承办单位代表、三毛家人、评委嘉宾和当地有关部门代表等出席。

活动现场。

据了解,第五届三毛散文奖自去年4月启动征集,共收到716件作品,参评作品数量为历届之最。经审读委、终评委历时半年多的审读和评选,评选出获奖散文集和单篇散文各13部(篇)作品。其中,包括散文集和单篇作品大奖各5件、实力奖各4件、新锐奖各4件。

本届三毛散文奖作品创作题材丰富,涉及海洋文化、传统文化、乡土乡村、城市书写、人物叙事、亲情抒怀等诸多门类。参评作家年龄上至百岁,下至90后新锐作家,其中不乏海外华语作家。这充分体现了“三毛散文奖”突破地域、年龄、身份限制,已具有广泛的影响力。

颁奖现场,三毛弟弟陈杰代表三毛家人向定海区委区政府递交第六届至第十届“三毛散文奖”举办独家授权书,并发布后五届三毛散文奖配套活动主题词,分别为远方、梦想、追寻、星辰、回响。

行走在“春秋”里

“做成一个贯彻始终的作家”。“银发”写作是当今中国文坛的常景。

莫言、贾平凹、刘震云、张炜、韩少功、阿来、余华等作家均已年过六旬,他们几乎写下了大半部当代文学史,如今仍在书写。其中,贾平凹、韩少功、阿来、王鼎钧已领衔过三毛散文奖。

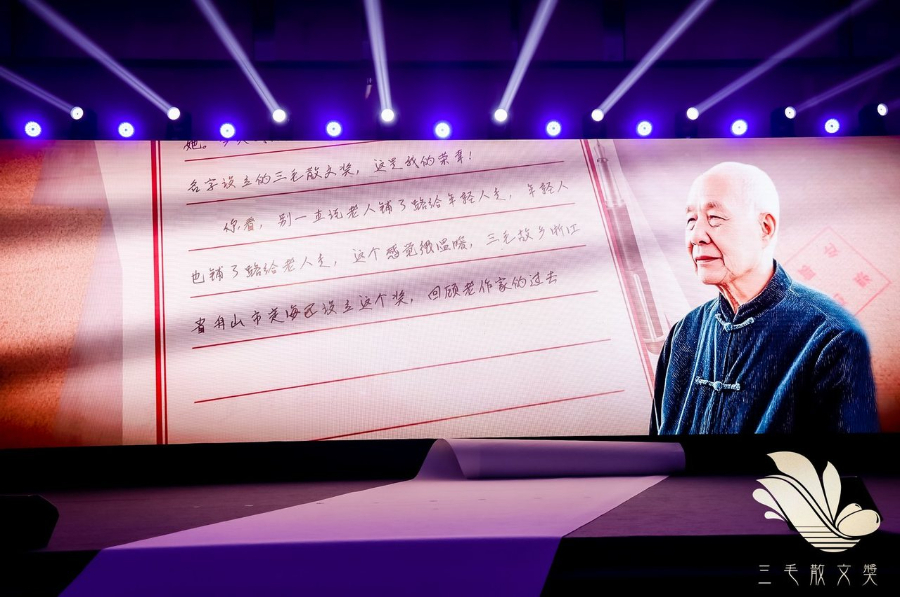

王鼎钧先生答谢词。

王鼎钧,1925年出生于山东兰陵耕读之家,今年正值期颐。他也是本届获奖作家中,最为年长的。其散文集《爱情意识流》获第五届三毛散文奖散文集大奖领衔之作。

学者楼肇明如此评价王鼎钧:人们熟悉作为散文革新家的余光中,而另一位也许艺术成就更大、也许更为深沉博大的旅美华文散文家王鼎钧,却为内地读者所知不多。如今,第五届三毛散文奖将散文集大奖领衔之位授予鼎公,乃是实至名归。

《爱情意识流》以“爱情”为线索,将红尘男女的既往经验与事无巨细的观察省思熔于字里行间,写出了爱情之中人性深处形而上和形而下双重欲求以及各种心理图景。其中,由47节类似“段子体”短章组成的长散文里,举凡古今中外的经典名著、电影戏剧、民间传奇,游刃有余,恣肆澎湃,结构与文调有着一种大开大阖的气势。

凡有井水处,皆有鼎公书。20世纪70年代,王鼎钧的“人生三书”(《开放的人生》《人生试金石》《我们现代人》三本励志小品文),总发行量60万册。

王鼎钧至今百年人生中,创作生涯长达大半个世纪,散文、诗歌、小说、戏剧等各种体裁皆有涉猎。他的散文,文风广博深邃、含蕴深潜、包容乃大,字里行间渗透着对社会、历史、人生的关切和思考,具有浓郁的哲理性和思辨性。本次的获奖作品《爱情意识流》,糅合散文的抒情和修辞、小说的以故事说理,自成一家。

王鼎钧表示,自己与三毛女士生前常见面,三毛女士的散文个性非常明显,深受年轻读者的崇拜,大家都很爱护她。“别一直说老人铺了路给年轻人走,年轻人也铺好了路给我们老人走,感觉非常温暖。”他认为三毛散文奖评选有“大智慧”,“希望三毛散文奖越办越好,影响越来越大。”

行走在“江河”中

本届三毛散文奖揽入2部写大江大河的散文集。李敬泽《上河记》获大奖,王若冰《走读汉江》获实力奖。以上两部作品均是行走文学。

行走文学是一种以行走、旅途或迁徙为叙事核心的文学形式。三毛的行走散文以独特的生命体验和文学表达,在行走文学谱系中构建了极具个人风格的创作形态,也开创了华语文学中“女性流浪书写”的范式。

正因如此,三毛散文奖自创立起,一直非常关注行走文学的创作成果。

《上河记》行走的是黄河流域,是跨地域的片段化叙事;《走读汉江》行走的是汉江流域,则是全景式的百科纪实。

《走读汉江》从自然生态、历史人文、地质地理等方面,全方位呈现了华夏大地最古老的河流汉江流域跨越数亿年的自然地理演变过程,及穿越数百万年的历史人文演变发展进程,史诗式再现了“中华多民族形成的金腰带”——汉江流域对中华多元文化、南北文化融合发展的重要作用。

引用一句王若冰文中言:“汉江是一条古老的河流,也是一条历史身世和文化精神丰富多彩的河流。”若要写出这条河流的历史身世、山高水长、人文蔚然,需要突破常规山水散文写作藩篱,以一种更加自由出入的书写与叙事方式作出呈现。

王若冰通过张弛有度、洒脱自如的描绘,让诸多原本枯燥艰涩的地质地理及历史文化知识叙说,风韵自现的同时,通俗易读。徐徐几笔,这种情韵与诗思互现、抒情和叙述互为依托的语言风格,成就了《走读汉江》一卷好文本,解读出这条7亿年前就在秦岭与巴山之间奔走江流的生命密码。

通读《走读汉江》后不难发现,王若冰表现得更像一位天文地理、人文历史无所不通的学者。与其说《走读汉江》是一部长篇纪实文学作品,释义为“百科全书”更为贴切。作品文字中其中囊括地质学、地理学、历史学、文化学、人类学、民族学等多门学科,描绘了古老汉江的沧桑身世、历史变迁、人文精神,可谓是一部河流穿越数亿年的生命经历和精神传记。

可惜,王老先生已然荣归,有幸与其女王舒交流《走读汉江》。王舒讲说,近二十年,父亲从一个诗歌少年转向“文化苦旅”,并立志为山河立传。“他是我一直‘仰望’的父亲。”

颁奖现场,王舒替父亲收下此次荣誉。在发言时,王舒也反复提到了“中华民族精神融合”。《走读汉江》便是将这一页页“熟悉又生疏”的民族历史重新打开。《走读汉江》的丰富和厚重,在于王若冰徐霞客式的山河“行走”,在于后世读者们联结王老考证有据、言说有根述说中的“阅读”。一条有着悠久绵长历史、清丽婉约气质的河流,在王老的这部《走读汉江》中活灵活现地出现在我们面前。

行走在“土地”上

本届三毛散文奖配套活动以“思念”为主题,分为“约定海边”“念念不忘”“故里归心”“文学星辰”“远方回响”五大篇章。

在三毛的散文作品中,写下过对爱人、对故土、对远方的思念。而后往复,三毛的粉丝们也追随三毛,用散文记录、书写各自的“思念”。这是大家对三毛的“念念不忘”。

三毛散文奖是连接当下社会与散文创作的纽带。该奖自2016年设立以来,每两年举办一届,五届共征得全球20余个国家和地区的作家作品3000余件。每一届散文奖,都有新一批优秀散文作品的涌现,传承、创新三毛精神,这是大家对三毛的“文化回响”。

新疆青年作家巴燕·塔斯肯凭借散文《克兰河畔》荣获第五届三毛散文奖单篇散文新锐奖。

巴燕·塔斯肯先生(右一)接受采访。

巴燕·塔斯肯以家乡阿勒泰市拉斯特乡诺改特村为背景,讲述自己从童年到青年,在克兰河畔与家人相伴相守的生活经历。通过这位95后哈萨克族青年的视角,从毡房炊烟到定居新居,从马背童年到都市求学,串联起个人成长与边疆巨变,以细腻笔触让阿勒泰的冰雪松林、牧歌晚照、克兰河畔三代牧民的生存图景与时代变迁跃然纸上。

三毛女士曾说过,“自由自在的生活,在我的解释里,就是精神文明。”交谈中,巴燕·塔斯肯提出,之前无法理解三毛的“自由自在”和她所追逐“精神流浪”。

巴燕·塔斯肯并不觉得自己是念旧的人,但“土地”例外,这里的土地指他在阿勒泰市拉斯特乡诺改特村克兰河的山脚下生活的区域。“走过中国的很多地方,惟独想回到阿勒泰。”他说,自己喜欢安定,故乡能让人安心。

而后,巴燕·塔斯肯如愿回到了阿勒泰。但发现,家乡的旧房子拆迁、儿时的乐园建了新楼,还有熟悉的街道开了陌生的铺面,强大的“割裂感”让巴燕·塔斯肯意识到,故乡也在改变,自己对故乡的执念是因为那里有自己的回忆。“现在的我的故乡是别人的‘家乡’,需要重新制造属于他们的记忆。”

每个没见过大海的人,心中都有一片不一样的海。“我好奇在那里长大的孩子会拥有一个怎样的童年。他们是否在一次次出海时拥有了前所未有的勇气,远离故乡的他们会不会像我一样,在想起高山和草原时心口堵着一种难言的痛。”这是《克兰河畔》中的其中一段文字。

从离开到回来,而今继续出发。巴燕·塔斯肯还是离开了家乡阿勒泰,目前定居在新疆乌鲁木齐市。

在《克兰河畔》发表后,巴燕·塔斯肯反复重读,重新找寻自己记录下当时文字的情绪。似乎共鸣了三毛当初为何选择“流浪”,也更读懂了三毛文字中的“思念”。“写对故乡的思念不能只写我如何思念。要思考为什么思念、是什么产生了故乡思念。”他说,作为青年作家,不应该只是高质量产出文学作品,更应该学会用青年人的文学角度、方向,从文字中与读者联结情感共鸣。

交流中,巴燕·塔斯肯还笑着告诉记者,5月份自己将步入人生新阶段,此次获奖也是给他最好的“新婚礼物”,“我和妻子都是阿勒泰人,她非常支持我继续阿勒泰系列的写作。接下来,我也会开始尝试短篇小说的创作,希望能让读者们感受阿勒泰的风土人情和自然之美。”

手记

这里是定海唯一种有橄榄树的地方,也代表着定海家乡人民对“小沙女”三毛的牵挂。

一个奖,活跃一座城。舟山定海立足三毛祖籍地优势,面向全球华语作家设立“三毛散文奖”。经五届十年的培育推广,通过举办优秀作品征集评选,开展系列配套高质量文化活动,建设中国散文创作基地,在世界华语散文界和文学爱好者中产生一定影响,并成为定海的城市文化品牌。

近年来,定海围绕“三毛散文奖”,持续开展“三毛文化”品牌培育,扩大“三毛”文化符号溢出效应,打通名人文化阵地赋能人文经济发展的新路径,让一条可走、可读、可品的三毛文学体验之旅初步形成——三毛祖居、三毛书屋、三毛散文奖作家林、三毛散文奖陈列馆、“三毛散文奖”中国散文创作基地等,不断成为网红打卡地;新时代散文创作交流分享、联合南方周末“散文写作培训营”、追忆三毛实物特展等相关活动,配套本届三毛散文奖联合举办……

以景融城,以文润城。本就是有着千年底蕴的海岛历史文化名城,“三毛散文奖”再次刷新定海成为全球独有的人文盛会聚集地。“‘三毛散文奖’推出了一批优秀散文作品,培养了一批文学人才,向海内外传递了三毛文学品格,有效扩大浙江省文学的影响力和知名度。”中国散文学会副会长、浙江省散文学会会长陆春祥表示。(记者 陈婧 通讯员 王玮 康明军)