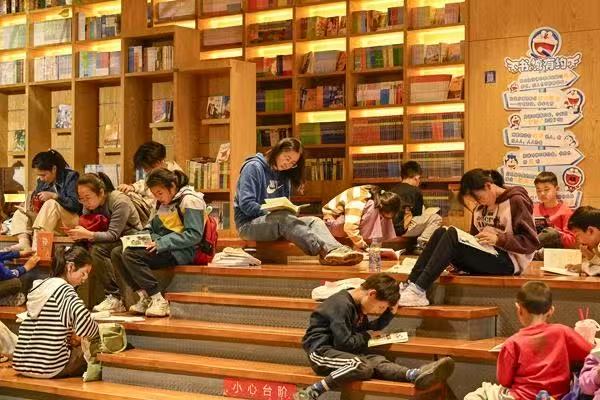

4月13日,安徽省合肥市庐阳区三孝口街道长江路书店,青少年正在阅读。视觉中国供图

AI时代的青年,既能便捷获取信息,又面临选择与甄别的困惑,“信息茧房”的存在,还会造成视野和知识的偏狭。面对“信息爆炸”,如何形成观察世界的洞察力、价值选择的判断力?当AI技术能瞬间解析百万字文本、生成经典著作仿写作品,“读万卷书”与“行万里路”还是青年成长的必由之路吗?

近日,本报邀请了4位专家学者一起来聊聊。

主持人:

中青报·中青网见习记者 许子威

嘉宾:

马凌 复旦大学新闻学院教授

史巍 东北师范大学马克思主义学部教授

张昊苏 南开大学中国语言文学系副教授

袁长庚 云南大学社会学系副教授

主持人:面对AI可能加剧的“信息茧房”,读书如何帮助青年破除认知局限?

马凌:人类认知的发展在于挑战和砥砺。青年想要理解他们所处的时代就不能仅仅站在当前,否则就是见木不见林,看不到背后的本质和决定这些本质的历史发展脉络。科学地认识当今世界,既要相信实践出真知,也要相信人类智慧的结晶——书籍。一本好书能为青年提供从内部思考、从深处思考的角度,所谓“洞见”,而AI只能提供知识“碎片”,这是两种完全不同的内容。

读书如果只是寻求一个“标准答案”,那么AI的确可以一步到位直接输出答案。可是读书过程本身才是意义,读者是主体,这是一个感知和学习的过程。如果AI代替了人,主体和过程都不在了,那也不叫“读书”了。读书不仅提高认知与智慧,也提高共情能力和思想境界,它利用线性的阅读,织就一个复杂的世界,“读书”的重点不在“书”,而在“读”。

在互联网时代,提升大众的“媒介素养”变得格外重要。如今,面对生成式AI,我认为青年也需提高对“读书素养”的重视程度,读书不仅是对观点的吸纳,同时也是对思维方法的学习。如何挑选好书,并按照自己成长的需求制定个性化阅读计划,这些都将是青年重要的人生本领和核心竞争力。

史巍:今天的青年生活在一个快速变化的时代,面对海量信息难免会有不知如何选择的困惑。特别是“信息茧房”的存在,会让他们被包裹在一些错误信息中不自觉地受到影响,造成视野和知识的偏狭。越是在信息爆炸时代,就越需要思想的力量。思想让人们能够面对海量信息、复杂客观现实,形成观察世界的洞察力、思考人生的穿透力,以及价值选择的判断力。有思想力的人才能不忧不惑,而思想力就需要在读书中获得。

在读书中,青年能形成丰厚的文化底蕴,体会文化之美和思想之深;也能形成理性的思维方式,学会分析问题和解决问题;更为重要的是,他们也能在经典著作和革命先辈的思想经验中形成对时代、国家、社会,以及自我更深刻的认识,进而更好地理解中国式现代化进程中的青年担当。

袁长庚:新时代中国所取得的一切历史性成就,发生的一切历史性变革,给了当代青年面对世界的底气,但与此同时,他们可能对历史的复杂性、实践的曲折性缺乏深刻的认识和理解。青年需要意识到,他们此刻生活的“中国”,既包含各种璀璨、深邃的思想和文化,也包含丰富的实践智慧和经验。幸运的是,革命先辈们对开辟和拓展中国式现代化道路留下了丰富的记录和反思,阅读便是青年了解这些宝贵经验的最佳路径。

面对“信息茧房”,破除认知局限有两个重要的支点:第一要有历史感,不能割裂地看待问题;第二要有整体观,要能够理解社会的各个侧面如何联系在一起,避免狭隘地“就事论事”。这种思维模式是需要养成和维护的,是仅仅靠AI获取答案所无法建立的。任何一种社会实践、社会问题,都有不同的理解方式,关联着不同的理论思想。所以阅读就是主动搭建自我认知框架的过程,需要慢慢摸索、循序渐进。

主持人:当下,AI能快速阅读一本书,甚至还能模仿经典著作创作仿写版本。面对这种“快餐式”阅读写作,“读万卷书”与“行万里路”是否还有价值?

史巍:书籍不仅是一种获取知识的渠道,更是滋养人格、培养品性、提升格局的媒介。经典著作是人类智慧和经验不可或缺的思想载体,每每阅读经典总有“初读好书,如获良友;重读好书,如逢故知”的体验,这是因为经典总是活在当下的,与时代同在,与时代当中人的困惑同在。当青年带着困惑和新经验去阅读经典,也会使经典呈现出更大的深度和广度。“读万卷书”所带来的成长和收获是任何AI都给予不了的,“行万里路”也是如此。每个人所亲历亲临的在场体验,与书本、网络中的大为不同。我常在课堂中告诉学生,人们经历艰难爬到山顶,与沿途的风、一草一木、亭台楼阁已经形成了共同体,面对困难经历思想上的斗争和行动上的疲惫,最终到达山顶收获的满足感是难以比拟的,这是坚持的乐趣,也是自我实现的乐趣。因此,只有亲历读书、行路的过程才能感受不同的生活方式、感知不同的文化形态,让视野更加广阔、人生更加丰盈。

袁长庚:就目前来看,AI最强大的功能依然是对既有信息的检索、整合、梳理,AI尚且不能触及发生在真实生活中的新经验。即便是对过往经验的总结,AI能做的还是单向度的输出,而且高度依赖符号化的表达系统(文字、图像等),无法在感知、感情层面刺激用户。但人的认知形成是一个非常复杂的过程,无论是具有穿透性的智慧,还是对世界丰富性、复杂性的把握,都是符号性知识、身体体验和情感反应综合累加的结果。

与AI的高效相比,“读万卷书,行万里路”看似是低效的方法。但AI的高效省略了求知的过程,只会不断生成“结果”,而读书可以塑造一个理解世界、感受世界、共情世界的行动主体,看似低效的“过程”,其实是对主体自身的不断刺激和磨炼。因此,AI时代,读书和行路依然非常重要。一方面是为了对路上可能遭遇的世界有所准备;另一方面,路上真实的体验又能真正激活书本上的思考和记录。

张昊苏:青年为什么需要读书?当一个人需要更精准地交流、表达时,需要感悟世间不同类型的美好情感时,就有了对语言、文学、艺术等领域的需求,一系列相关的经典著作则提供了解答之道。而就目前的AI能力来看,人类的见识、能力、素养,决定了它能生成什么样水平的文本。AI有人类不能比的长处,但也有必须由人加以修正的短处,如辨识真假、联系世界等素养还是需要依靠传统的阅读写作来加强,至少可以避免信息污染。与此同时,对于大部分人来说,使用语言和文字往往并不是为了达到某种水准,而是更好地表达自我、抒发情感,哪怕小到一条朋友圈,也是生活的寄托,有着不能被替代的情感价值。技术有技术的边界,人要寻得自己的根本价值。当青年遇到人生困难挑战、迷茫困惑时,我相信“读万卷书,行万里路”依旧是最有效的方法。

主持人:AI时代,高校教师如何将马克思主义经典著作与前沿技术结合,引领青年培育正确的世界观、人生观、价值观?

史巍:马克思的著作中蕴含着大智慧,是青年树立人生理想、看待社会现实、规划未来发展的指导性思想,更是理解过去与当代世界、把握人类发展规律和大势的世界观和方法论,因此需要原汁原味阅读、带着问题研读、逐字逐句精读。近些年,在全国多所高校涌现的“马克思主义经典著作读书会”正是青年与伟人进行思想交流的契机和渠道。我所在的东北师范大学连续多年开展“马克思主义经典品读大赛”活动,朝气蓬勃的青年在赛场上引经据典,用马克思主义思想理解当今时代和生活,体现出的思想力和朝气感染了很多同龄人。当然,我们也能借助更丰富的手段和方式学习经典、阅读经典,比如,有些高校用虚拟仿真形式模拟马克思所处的时代条件、模拟抗日英雄面对的艰难困苦的条件,能够帮助人们还原经典和思想生成的语境,使人们更好地认识和理解思想。

主持人:AI时代,青年如何更好地阅读一本书,您有哪些建议?

马凌:如今已是海量知识、海量书籍的时代,青年成长的意义不是将自己塑造为“人肉知识储藏盒”,而是要向“智慧”的高度进阶。如何进阶?一是通过阅读少量精选社会科学类经典著作,掌握人类知识的门径和某一部分的基本框架,一点通、处处通;二是通过阅读文学经典,以自己的生命体悟他人、自然与历史,延展心灵。

经典不是用来读的,经典是用来重读的。对于社科经典,我推荐“复读法”。第一遍“不插电”,不受任何干扰,在通读的过程中把重点、难点、趣点圈画出来,跟着书籍本身的逻辑走,这一遍的重点是理解全书结构、主要论点和论证过程,并列出自己的疑惑。第二遍“插电”,可以使用多种搜索引擎,包括AI,一来尝试回答自己提出的问题,二来拓展视野。对于文学经典,我推荐“细读法”,也就是跟着文本的线性叙事,享受其中的喜怒哀乐。

史巍:读书在很大程度上是思想的“对话”。读书的过程也是我们与作者思想“对话”的活动。不要把书籍看作是材料的堆积,而更应该看作是思想律动。如果这样,我们就不再将读书或与思想家之间的“对话”看作是“单向性”的受动活动,而是“双向性”的互动活动,这样才能把读书的过程变成淬炼思想的过程。

AI时代,希望青年在读书上,既要有“志存高远,为中华之崛起而读书”的志向,又要有“心如止水,静若安澜”的淡然;既要有“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”的自得其乐,又要有“发奋识遍天下字,立志读尽人间书”的豪情壮志;既要有“旧书不厌百回读,熟读深思子自知”的真实体悟,又要有“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的持之以恒。