【法门寺博物馆完成改造提升工程】法门寺博物馆是依托全国重点文物保护单位法门寺遗址而建的国家二级博物馆,也是宝鸡市馆藏唐代文物等级最高、数量最多的博物馆;此次改造提升,是该馆自1988年建成开放以来规模最大的一次改造提升工程;经过近一年时间的改造提升,法门寺博物馆“宁静的辉煌——法门寺历史文化陈列”展览正式与观众见面。

法门寺博物馆馆藏文物9439件,其中一级文物138件、二级文物25件、三级文物62件、一般文物9214件。此次新展,法门寺地宫出土的金银器、琉璃器、秘色瓷等文物悉数亮相;展览陈列包括鎏金唐迎真身银金花双轮十二环银锡杖、唐鎏金四天王盝顶银宝函、唐五瓣葵口大内凹底秘色瓷盘、唐鎏金双蛾团花纹银香囊、唐鎏金鸿雁纹银茶碾等众多国宝级文物。

此次改造提升在文物上,结合学术界最新研究成果,对部分重要文物的年代、名称、功能等信息做了校正;比如,原名为“波罗子”的一组器物被更名为“樏子”,原被认为是茶具的银龟盒被归为香具。此次改造提升在形式设计上,一方面融入了大量唐文化元素,如唐代宫灯、唐代绘画、唐代宫殿造型,营造出沉浸式的观展氛围;另一方面,在展厅附设新型灯光设备、数字化人机互动及视听设备,增强对观众的吸引力。

纵观整个展览,通过法门寺地宫出土文物,来反映盛世大唐的社会发展、文化繁荣、文明互鉴,不仅是展示藏品、讲述故事,更是呈现文物背后的人文内涵,激励参观者从中汲取奋进的力量,推动全社会增强历史自觉、坚定文化自信。

法门寺博物馆展厅(图源:文物陕西)

【天梯山石窟保护修复成效显著】天梯山石窟位于甘肃省武威市凉州区东南约60公里处的天梯山红砂岩崖壁上,始建于北凉沮渠蒙逊时期(412-439年)。该石窟是我国早期石窟艺术的杰出代表,是我国石窟寺营建史上“凉州模式”的起源地,被史学界尊誉为“石窟之祖”“石窟源头”;凉州模式是我国新疆以东的北方地区出现的第一种佛教石窟营建模式,也是这一地区佛像建造最原始、最基本的模式。

天梯山石窟自北凉大规模开凿后,北朝至隋唐陆续都有兴造,西夏至明清仍有重修。天梯山石窟历经百年沧桑之变,尤其是1927年当地发生的大地震,造成窟前大部分寺院建筑和石窟损毁,到解放初期,仅存18个洞窟。

武威天梯山石窟的搬迁壁画彩塑保护修复工作承载着几代文保人对天梯山石窟文物保护的情怀与执着;2022年6月27日,中国甘肃网天梯山石窟搬迁壁画彩塑保护修复项目共计修复壁画、塑像729件,其中壁画300余平方米,塑像70余尊,为再现天梯神韵、凉州佛光奠定了坚实基础。下一步,相关部门将积极筹建天梯山石窟壁画博物馆,构建文物数字化保护展示中心,让中国“石窟鼻祖”再续辉煌。

天梯山石窟内佛像(图源:甘肃省文化和旅游厅)

【山西大学成立考古学院】山西大学考古学院于日前成立,旨在提升山西大学考古学科的综合实力,打造具有山西特色、山西风格、山西气派的考古学体系。

此前,该校考古学(文物全科)本科专业方向成功获批;该专业依托历史文化学院设置,学位授予类型为历史学学士,学制四年,融合了考古学、文物与博物馆、文物保护技术、文化遗产四类专业的全科培养,旨在培养具有文、理、工、艺等多学科知识、具备较强业务能力的新型高素质文博人才;根据山西省内文物资源的特色,以及基层文物工作者急需且必备的专业知识需求,侧重培养考古和文物建筑两个方向的全科人才。

山西大学旧址(图源:山西大学)

【浙江最大的考古库房即将诞生】2022年6月27日,浙江省杭州市余杭区委区政府官网公示了浙江省考古与文化保护基地方案设计及相关内容,这意味着浙江省考古与文物保护基地建设已经正式提上议程。

浙江省考古与文化保护基地位于杭州市余杭区瓶窑镇长命村,西距良渚遗址公园东大门约1 公里,东距良渚博物馆1.8 公里,连接良渚博物馆与良渚国家考古遗址公园,在世界文化遗产的主要浏览的路径上,是良渚古城遗址密切相关的地块。

浙江省考古与文物保护基地将成为浙江省最大的考古库房,总建筑面积37000平方米。该项目将按照国家重点区域考古标本库房等建设要求,配置考古标本存放、保护修复、分析检测、微环境控制、数据存储等现代化设施设备,为考古研究、标本保存保管、展示使用等提供基础性保障;项目建成后,将极大促进浙江考古与文物保护事业发展。

浙江省考古与文化保护基地效果图(图源:文博圈)

【尼日利亚代表团到访格拉斯哥商讨藏品归还问题】负责管理格拉斯哥市各博物馆的“格拉斯哥生活”信托(Glasgow Life)近日与尼日利亚国家博物馆与古迹委员会(National Commission for Museums and Monuments, NCMM)代表团会谈,商讨19件贝宁器物的归还问题。尼日利亚代表团受邀前往开尔文格罗夫美术馆与博物馆(Kelvingrove Art Gallery & Museum),商讨有关文物的所有权转让和归还时间。格拉斯哥市议会于今年4月通过一份建议,该建议涉及文物劫掠和归还问题。

这些贝宁文物被证明于1897年英国征讨之战期间劫掠自圣地和礼仪建筑,其后通过捐赠、遗赠和拍卖进入博物馆。自此史实被证明后,格拉斯哥生活一直致力于归还贝宁青铜器。该市博物馆目前计划向尼日利亚、印度和美国南达科他州的夏延河、奥格拉拉苏两个部落归还51件器物,贝宁青铜器就在其中。其他拟归还的器物还包括7件印度文物,其中6件19世纪被盗于印度北部多个邦的神庙,其余的1件被盗并被非法收购,这些文物将归还给印度政府和印度考古研究所;另有25件美洲拉科塔族文物则将归还给已故拉科塔长老马赛拉·勒波(Marcella LeBeau)在南达科他的后裔。

“格拉斯哥生活”会见尼日利亚代表团Glasgow Life

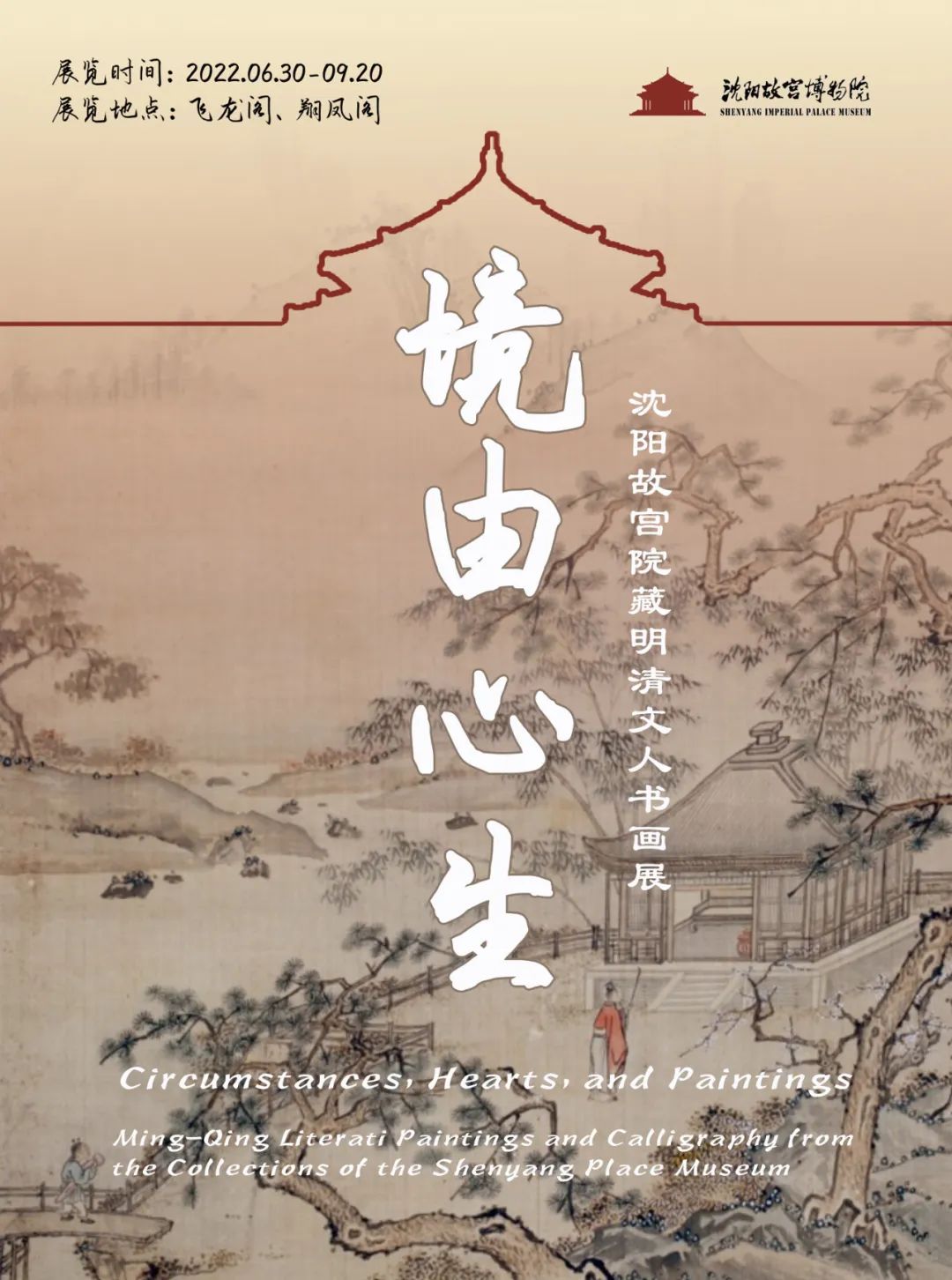

【中国】沈阳故宫博物院:2022年6月30日,“境由心生——沈阳故宫院藏明清文人书画展”在沈阳故宫师善斋、协中斋举办。

【中国】沈阳故宫博物院:2022年6月30日,“境由心生——沈阳故宫院藏明清文人书画展”在沈阳故宫师善斋、协中斋举办。

沈阳故宫博物院藏明清文人书画颇丰,其中绘画部分包括“吴门四家”“松江画派”“四王”“四僧”“扬州画派”名家名作;这些绘画作品融汇作者才学、人品、思想于一炉,体现了中国古代文人士大夫修身立德,淡泊名利的品格。该展览共分为“游历山川”“山居雅集”“行藏在我”三个单元,每个单元的绘画作品以“外师造化,中得心源”为宗旨,充分体现了古人对内心表达和对自然境界的营造;同时,展览中额外展出的书法作品,技法神气充实,所书诗词内容与绘画作品、单元主题相得益彰。本次展览将持续展出至2022年9月20日。

展览海报(图源:沈阳故宫博物院)

【中国】杭州恒庐美术馆:2022年6月15 日,由中共宜兴市委宣传部、江苏省陶瓷行业协会、江苏省工艺美术行业协会、宜兴紫砂九隽陶艺有限公司联合主办,宜兴市陶瓷行业协会、江苏省陶瓷行业协会陶瓷艺术委员会、江苏省工艺美术行业协会陶艺专业委员会、中国工艺美术学会紫砂艺术专业委员会、江南大学中国紫砂艺术设计研究院、恒庐美术馆联合承办的“亦步亦新——紫砂九隽创新作品展”在浙江省杭州市恒庐美术馆开展。

该展作为国家艺术基金2022年传播交流推广资助项目,共展出喻小芳、范伟群、史小明、蒋琰滨、毛子健、范泽锋、范建军、顾美群、蒋雍君九位中青年艺术家160余件紫砂艺术作品;参展作者悉数来自陶都宜兴,他们是宜兴紫砂艺术园地出类拔萃的中青年紫砂艺术家。

该展览展出的作品品类涵盖紫砂光素器、方器、筋囊器、紫砂雕塑和现代陶艺,装饰上有陶刻、陶塑、描(嵌)金(银)、泥绘等手法;作品遴选兼顾每个人的意匠、技艺特点和艺术个性,为紫砂创作者与广大紫砂文化爱好者搭建起沟通交流的平台,让艺术界及时观察到紫砂创作的最新动向,让广大观众享受到当代紫砂艺术的创新成果。本次展览将持续展出至2022年7月14日。

展览海报(图源:杭州恒庐美术馆)

【中国】连云港市美术馆:2022年7月1日,由连云港市美术馆、连云港市美术家协会联合主办的“木刻韶年——周兴版画六十年纪念展”在连云港市美术馆一楼展厅举行。

周兴(1937—2018),江苏东海县人,曾任连云港市美术家协会副主席、东海县文化馆馆员,中国美术家协会会员,“鲁迅版画奖”获得者。周兴先生60年恪守冬天银色、秋天金色、春天绿色理念,讴歌生活、赞美时代,纵观其乡土木刻之途,铺就了对根的承诺。他自70年代投身连云港地区的版画活动,热心建构儿童版画美育学习、建立版画辅导教师队伍定期培训模式,为一方乡土艺术教育的优秀实践者。

此次纪念展历经两年时间筹备,力图全面介绍周兴先生60年版画活动经历,展出版画作品90幅,版画原板20件,另有日记、来往信件等文献资料。周兴的版画作品有着浓郁的乡土气息、质朴优雅、自成风格、独树一帜;此次展出的近百幅版画作品均为其生前代表作,艺术水平较高,也具有极强的时代特征;其中《沧海行》《严冬过后便是春》两幅代表作品由周兴先生的爱人捐赠给连云港市美术馆。本次展览将持续展出至2022年7月15日。

展览海报(图源:江苏省美术馆)

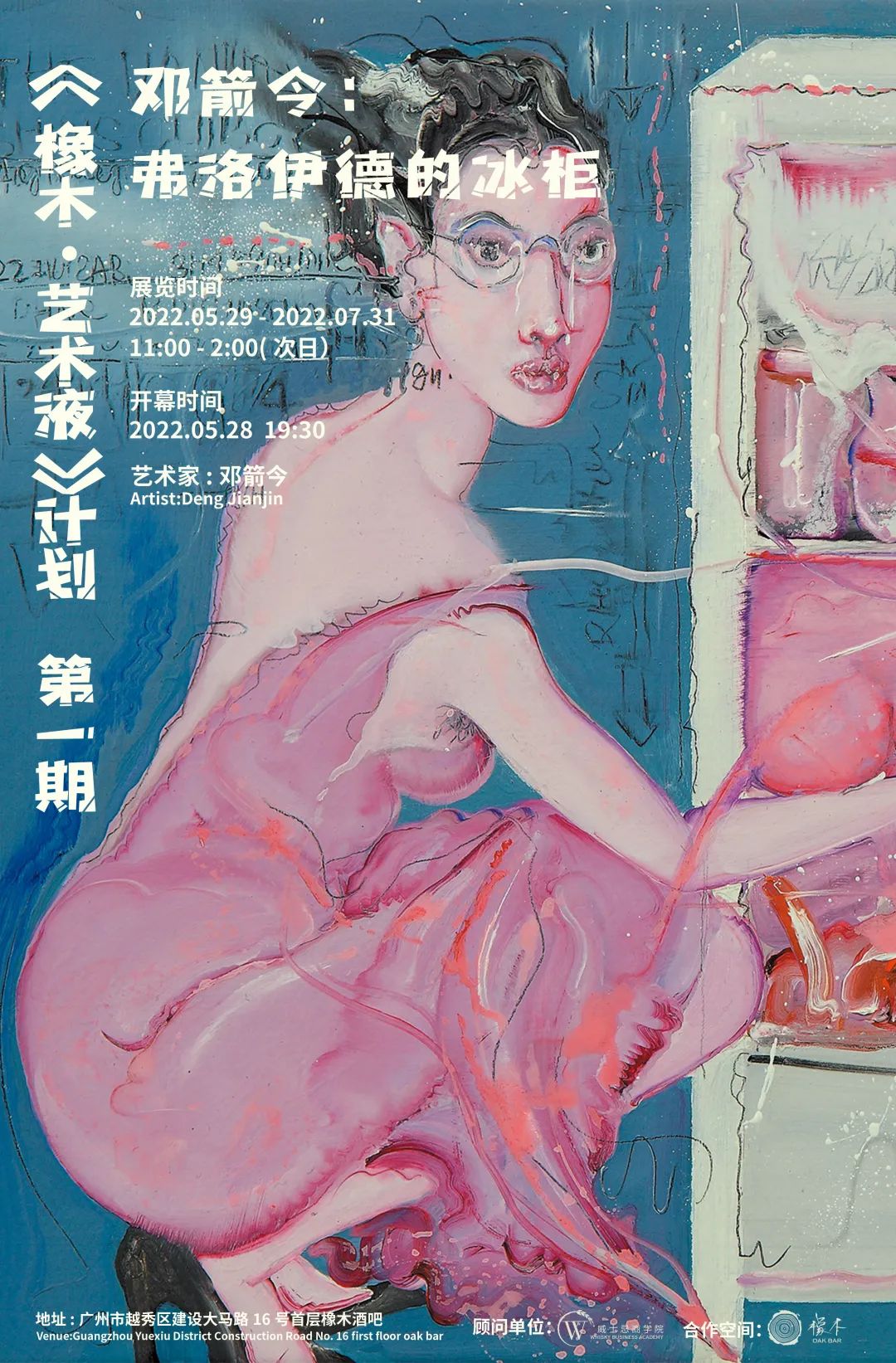

【中国】广州橡木酒吧:近日,《橡木·艺术液》计划第一期“邓箭今:弗洛伊德的冰柜”展览在广州市越秀区建设大马路16号首层橡木酒吧开展。

酒与艺术,从古至今联系紧密;艺术家邓箭今的作品与酒结合,似乎在酒精的浓度上又加重了筹码,使得酒与艺术的氛围相得益彰。《橡木 · 艺术液》是橡木空间启动的艺术项目计划,通过当代艺术家与威士忌的结合,吸引着共同的朋友聚集在一起,形成一个新的第三社群。

艺术家邓箭今的作品,其绘画语言在中国当代艺术领域独树一帜。作为威士忌著名产地的苏格兰高地,幅员辽阔,拥有海岸线、荒野与山地;复杂的地理环境带来多变的天气,使得这里的威士忌口感丰富,风格各异。艺术家邓箭今的这一款“威士忌”,犹如做酒标的作品《弗洛伊德的冰柜》一般,需要打开之后,方才知道内容几何。本次展览将持续展出至2022年7月31日。

展览海报(图源:WBA威士忌讲堂)

【中国】北京西海四十八文创园:近日,由陶杯茶(北京)文化科技有限公司主办、北京西海茶事文化传播中心承办、北京西海四十八文创园协办的“一人观|形思——黄永星德化白瓷展”在北京市西城区西海南沿48号开展。

德化白瓷历经千年风霜,在中国乃至世界陶瓷史上留下了光辉灿烂的一笔,被称为“中国白”;其产品制作精细,质地坚密,晶莹如玉,釉面滋润如脂,更被誉为“世界白瓷之母”。在以雕塑著称的德化白瓷艺术中,“祥云观音”是德化瓷塑历史上的丰碑,也成就了明代陶瓷大师何朝宗的大名;历经几百年后,这座丰碑成为了年轻一代德化瓷人攀爬的高峰和创新的突破。

在北京西海四十八文创园举行的此次展览是“一人观”2022形思系列的首展;主办方选择了来自德化的青年陶艺家黄永星和他的白瓷作品——《归》作为展览的主要部分;该展览通过艺术家的作品,带领观众思考“形”在传统和当代艺术中的不同塑造。

展览海报(图源:知乎网)

【荷兰|沃尔林登博物馆】荷兰沃尔林登博物馆(Voorlinden museum)自5月26日至9月25日举办展览“安东尼·戈姆雷:GROUND”(Antony Gormley – GROUND)。英国艺术家安东尼·戈姆雷以雕塑、装置和公共作品享誉全球,探索人体与周围空间的关系。此次大型回顾展汇聚他整个艺术生涯的结晶,从20世纪80年代的铅质雕塑到近期的大体量装置作品。戈姆雷以他独特、广阔、富有哲学意味的方式对待人体这个古老的主题,同时依托于艺术史和20世纪60、70年代的概念雕塑。展品包括作品《通道》,观众从中能从黑暗穿越到未知。作品《呼吸室》则让观众置身于一幅三维素描之中。《批判的大众》与博物馆的广阔场地进行对话,60件铸铁身体模型与树木、草地、运河和芦苇相联系。戈姆雷把这些对基本身体姿势的“捕捉”看作“工业化制作的化石”,它们“进入沃尔林登青翠的空间,呼唤深深植入的身体记忆和我们感受的潜力”。

“安东尼·戈姆雷:GROUND”展览现场/© Antony Gormley/Voorlinden museum & gardens

【“从沈周、文征明到董其昌再到‘四王’——明清文人山水画的演变”讲座开讲】2022年6月11日上午,由天津博物馆研究馆员、国家文物鉴定委员会委员李凯主讲的“从沈周、文征明到董其昌再到‘四王’——明清文人山水画的演变”讲座在线上开讲。

该讲座以明代中期的沈周、文征明与晚明的董其昌和清代前期的“四王”为例,介绍明代中期到清代前期文人山水画的嬗变,带领观众走进明清山水画的世界。

沈周、文征明是明代中期吴门画派的代表性画家,他们师法赵孟頫、元四家的画风,在所创作的山水画中,往往融入优雅的文人生活题材因素,颇具特色。晚明的董其昌,不仅是山水画家,亦是书法家、书画鉴赏家、书画理论家;他对山水画发展演变历史以其视角做出梳理与总结,比照佛教的南北宗论进而提出山水画的南北宗论,扬南而抑北,尊崇五代的董源、巨然和元四家,其山水画实践走向更为抽象的形态。董其昌的画学思想在清代前期产生重要影响,王时敏、王鑑、王翬、王原祁四位山水画家(简称为“四王”)被视为董其昌画学的传承者。“四王”的画风几乎影响了清代的山水画坛。

讲座海报:(图源:江西省博物馆)

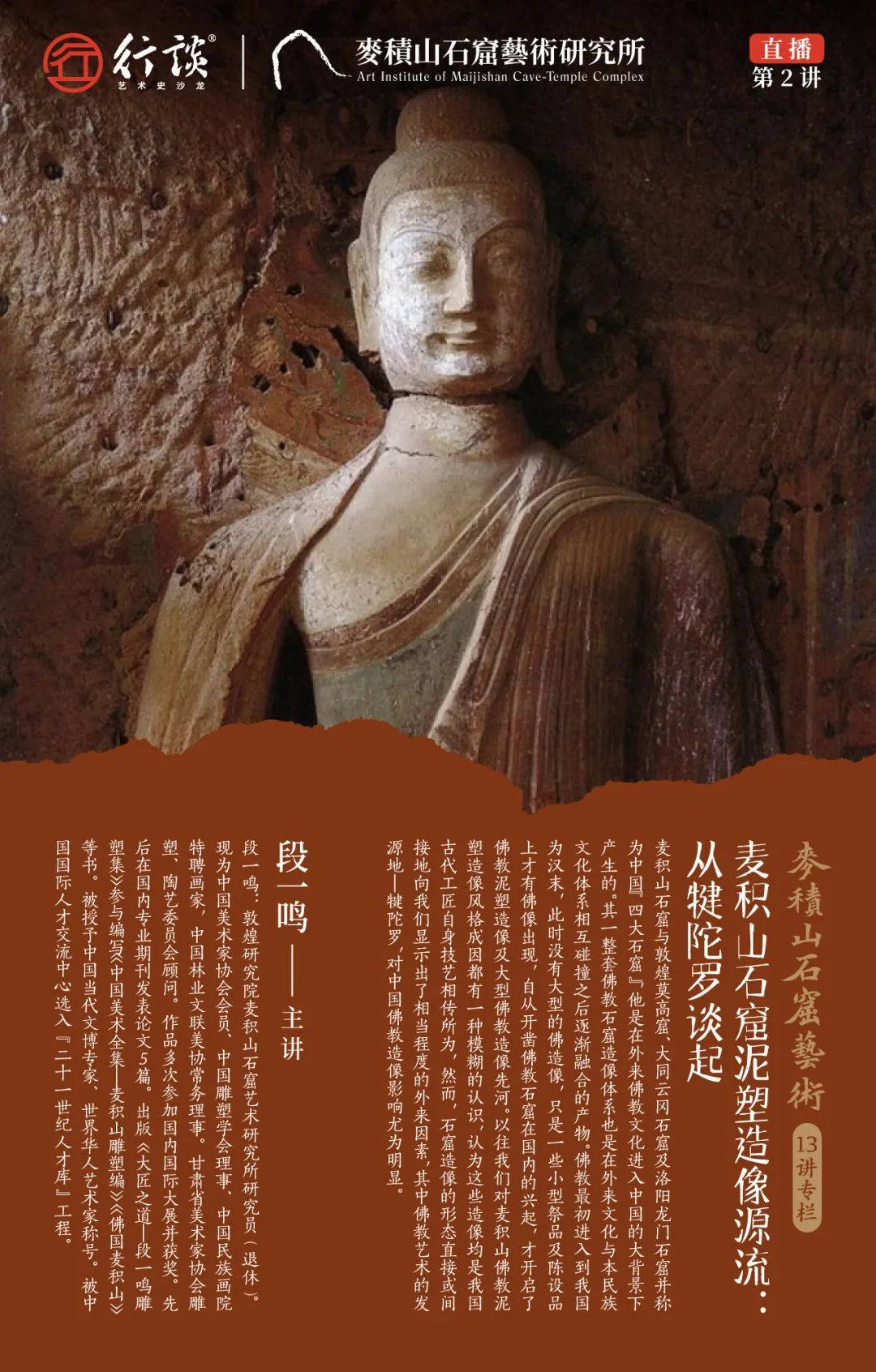

【讲座预告|“麦积山石窟艺术”专栏讲座第二讲:“麦积山石窟泥塑造像源流:从犍陀罗谈起”】2022年7月8日晚,由麦积山石窟艺术研究所、行谈艺术史沙龙联合主办的“麦积山石窟艺术”专栏讲座第二讲“麦积山石窟泥塑造像源流:从犍陀罗谈起”将在线上直播。该讲座的主讲人为中国美术家协会会员、中国雕塑学会理事段一鸣。

麦积山石窟与敦煌莫高窟、大同云冈石窟及洛阳龙门石窟并称为中国“四大石窟”,他是在外来佛教文化进入中国的大背景下产生的;其一整套佛教石窟造像体系也是在外来文化与本民族文化体系相互碰撞之后逐渐融合的产物。佛教最初进入到我国的时期为西汉末年,此时没有大型的佛造像,佛像一般只是在一些小型祭品及陈设品上出现,自从开凿佛教石窟在国内的兴起,才开启了佛教泥塑造像及大型佛教造像的先河。以往我们对麦积山佛教泥塑造像风格成因都有一种模糊的认识,认为这些造像均是我国古代工匠自身技艺相传所为;然而,石窟造像的形态直接或间接地向我们显示出了相当程度的外来因素。本次讲座将从佛教艺术的发源地——犍陀罗谈起,详细介绍犍陀罗文化对中国佛教造像的影响。

讲座海报(图源:艺术史与考古)

【“中晚唐至宋代中期定窑发展概述”讲座开讲】2022年6月21日下午,由河北省古陶瓷学会副秘书长杨杰主讲的“中晚唐至宋代中期定窑发展概述”讲座在广州市南越王博物院(王墓展区)综合楼一楼会议室开讲。

定窑自中晚唐时期创烧,至蒙元时期逐渐走向衰落,至今已逾1200余年;窑火兴盛时,定窑与其他诸多窑场互相影响,互相学习,竞相模仿。元代乃至明清时期,定窑虽窑火已熄,但其作为宋代名窑之一却为当时文人士大夫乃至统治阶层所追捧,包括御窑厂在内的官窑和民间窑场均有仿制;民国至今,尤其是改革开放后,随着文物收藏的热潮,定窑亦逐渐恢复了古代制作工艺,定窑的仿制亦进入新的阶段。该讲座试在归纳古代文献和实物对照的基础上浅析定窑与其他窑场互相模仿的历史期段和仿制特征,并重点对当下定窑仿品的技术特征进行归纳总结。

主讲人:杨杰(图源:南越王博物院)

【新书发布:《中国画的原理》】近日,由美国普林斯顿大学中国艺术史教授乔治·罗丽撰写、刘晶晶翻译的《中国画的原理》一书已由浙江人民美术出版社出版发行。

【新书发布:《中国画的原理》】近日,由美国普林斯顿大学中国艺术史教授乔治·罗丽撰写、刘晶晶翻译的《中国画的原理》一书已由浙江人民美术出版社出版发行。

《中国画的原理》是由范景中主编的“海外中国艺术史译丛”系列图书的第一册;本书试图阐释中国文化特征并分析其在绘画原理中的表现。 罗丽将风格与中国画的笔性进行融会,旨在总结出中国画的原理;在此基础之上,罗丽的风格分析将线条、块面等涉及的种族、历史和文化取向也一并纳入讨论,借客观性之“个案”以推得普遍性之“原理”。

本书共分主题及其阐释与风格两个部分;其中具体研究“精神与物质”“天与地”“神与人”“道与儒”“情绪与情感”“人与自然”“传统与创新”“理想主义与自然主义”等问题。直到今天,《中国画的原理》一书仍然影响着当代西方最重要的艺术家。

《中国画的原理》(图源:艺术史与考古)

【新书发布:《半山与马厂彩陶研究》】近日,由李水城撰写的《半山与马厂彩陶研究》一书已由商务印书馆出版发行。

彩陶是人类历史早期以陶器为载体的艺术创造活动;陶器与彩绘花纹是一对统一体,二者互为依存,体现出不同的功能和价值。该书以新石器时代晚期中国西北地区半山与马厂文化(公元前4650—前4300年)的彩陶为研究对象,通过大量的实际案例,从陶器形态和花纹装饰两个层面进行了系统的考古类型学研究;同时,该书以新的视角探讨了陶器与花纹的演化速率及时空关系,提出了彩陶产生于黄土地带并与旱地农业有千丝万缕的关系,以及彩陶花纹的演变具有共时与多元的规律性现象。

《半山与马厂彩陶研究》(图源:社科院考古所中国考古网)

【新书发布:《水村图索隐》】近日,由中华书局副总编辑俞国林(笔名个厂)撰写的《水村图索隐》一书已由商务印书馆出版发行。

水村位于汾湖,在现在的江苏吴江和浙江嘉善交界处,传说是吴、越之界河;到宋元时代,汾湖已经成为江南名胜,文人墨客,吟咏徜徉,往来不绝。自从赵孟頫为隐居在汾湖的钱重鼎绘了《水村图》(今藏北京故宫博物院),自元至清初三百年,此作流传有序,名家题跋,累累可见,士林目为重宝;而此图于清康熙二十四年(乙丑,1685)收归秘府,自此民间难睹,遂起重画之举。

该书通过对《水村图》创造背景之考察、历代递藏之钩索、揭裱重装之探求、后世影响之梳理,比勘文献与画本,解读题诗与题咏,发现问题,追踪线索,寻求思路,并探讨“水村”这一绘画主题所体现的中国古代文人的人生追求与美学思想;同时,本书作者将赵孟頫与李含渼《水村图》的款识与题诗作为附录,列在全书之末,以供参考。

《水村图索隐》(图源:艺术史与考古)

东汉石辟邪

石辟邪1992年12月出土于孟津油坊村。辟邪,古代传说中的一种神兽,可祛凶除恶,佑护亡灵羽化升仙。该辟邪用一块完整的青石雕刻而成,雕刻技法极其娴熟,融图雕、平雕和线刻于一体,凝重浑厚,神气十足。

总策划:孙巍、李万万、陈立群

项目管理:高振华、刘诗婷、马琳

新闻编辑:倪悦洋、胡甜甜、杨凌、毛文宇

创意总监:蒋杰、包佩佩、谭培培